重载铁路关键技术标准分析与研究

李庆生 桑翠江

(1铁道第三勘察设计院集团有限公司 教授级高级工程师,天津300142;2铁道部经济规划研究院 高级工程师,北京 100038)

0 引言

重载运输技术是国际公认的铁路货运发展方向,其对煤炭、矿石等大宗货物运输能力的提高及综合经济效益已由实际运输业绩所证实。我国重载铁路运输发展大致经历了改造既有线开行重载列车,新建大秦铁路、开行重载单元列车,改造繁忙干线开行5 000 t重载混编列车,大秦铁路开行20 000 t列车四个阶段[1]。

我国《铁路主要技术政策》明确了重载铁路为满足列车牵引质量8 000 t及以上,轴重为270 kN及以上,在至少150 km线路区段上年运量大于40 Mt三项条件中两项的铁路[2]。这一定义与国际重载运输协会的定义相一致。由于我国目前尚没有一套系统的重载铁路技术标准,为适应铁路建设和发展的需要,结合《重载铁路设计规范》编制工作,现对重载铁路关键技术标准进行分析研究。

1 重载铁路设计的主要影响因素

根据重载铁路的特点,其设计影响因素主要为机车车辆轴重、活载图式、牵引质量、车站到发线有效长度、正线数目、牵引种类、机车类型、限制坡度、最小曲线半径、闭塞类型、行车指挥方式等。

上述因素除对设计线路的工程造价、运输能力、运输效率、运行安全和经济效益有直接影响外,彼此之间也存在密切联系,设计中需综合考虑,达到技术先进、经济合理、标准间能够互相协调。

2 重载铁路关键技术参数分析

2.1 活载图式

铁路列车活载图式是设计各类铁路工程结构的技术标准,也是桥梁结构设计的核心参数。影响活载图式的因素很多,除与机车车辆参数、运输模式、速度指标和不同结构体系加载方式等有关外,还需考虑机车车辆的发展。

1951年,铁道部以铁设桥(51)字第117号令发布的《铁路桥涵设计规程》,首次明确了我国铁路标准活载,简称“中-Z活载”。1958年,铁道部以铁基总技武(58)字第402号令发布的《铁路桥涵设计规范》,对活载等级Z值略作调整,仍沿用“中-Z活载”叫法。1974年,铁道部以(1974)交铁基字2960号发布的《铁路工程技术规范·第二篇·桥涵》,修订了活载图式,简称改为“中-活载”,一直沿用至今。

随着铁路机车牵引动力从蒸汽向内燃、电力的改变,以及货车轴重和载重量的逐年提高,现行规范使用的“中-活载”图式已经不能很好地反映当前和今后铁路列车活载的运营特征和发展需求。

大秦线采用“中-活载”进行设计,能够适应230 kN及以下轴重车辆运行[3]。随着运量的增加和250 kN轴重机车车辆的开行,设备病害发生和发展速度加快,按现行标准确定的设计措施不能适应250 kN及以上轴重的机车车辆运行的需要。为适应新时期重载铁路运输发展,在分析现行“中-活载”图式工程实践效果和铁路运输发展趋势的基础上,需要研究符合我国重载铁路特征的新活载图式。

确定新活载图式时,对比分析“中-活载”图式与UIC图式在弯矩、剪力效应方面的差异,虽然两种图式均考虑80 kN/m的车辆荷载,但由于图式差异,按“中-活载”图式设计的桥梁跨中弯矩和梁端剪力效应分别比UIC图式低4.6%和高1.8%;对于常用中等跨度桥梁,按“中-活载”图式设计的桥梁跨中弯矩和梁端剪力效应分别约低5%和高5%[2]。

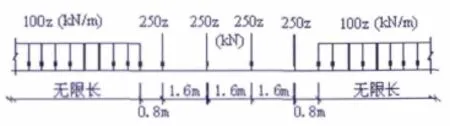

因此,新活载图式在选型上与UIC图式接轨,即在基本活载图式定位方面考虑采用UIC图式的模式。同时,考虑到与既有“中-活载”图式的匹配性及我国新型重载车辆车长短、载荷密度大的特点,经综合研究对比,将标准活载图式中的均布荷载由UIC活载图式两端的80 kN/m调整为100 kN/m,作为适用于我国重载线路特征的ZH标准活载图式方案(见图 1)。

图1 ZH标准活载图式方案

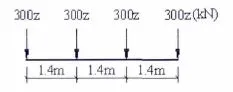

根据我国桥梁采用 “中-活载”图式的设计经验,受轴重加载控制,采用ZH标准活载图式对小跨度梁设计储备较中大跨度明显偏低,需通过确定特种活载图式进行加强。经综合考虑特种荷载图式对局部构件的影响,采用如图2所示的ZH特种活载图式方案。

图2 ZH特种活载图式方案

图1和图2中的z为重载等级系数。

不同轴重的机车车辆对结构物加载的作用力大小不同。我国《铁路主要技术政策》明确提出货车轴重研究推广250 kN,研究发展270 kN。美国、加拿大、澳大利亚轴重采用354 kN,巴西、瑞典轴重采用300 kN,俄罗斯重载列车轴重采用270 kN。为合理、科学地确定结构物的受力状况,使活载图式更加具有较广的适用性、经济性和针对性,在ZH标准活载和特种活载图式中均纳入重载等级系数z,以便根据机车车辆轴重的大小调整活载数值。通过分析研究确定,重载等级系数z在设计轴重为250 kN、270 kN、300 kN、350 kN 时,分别取 1.0、1.1、1.2和1.4[2]。

2.2 牵引质量

根据我国《铁路主要技术政策》给出的重载铁路定义,列车牵引质量是重载铁路主要指标之一。

我国于1992年建成的第一条双线重载运煤专线大秦铁路,至2005年底已开行1万t和2万t(试开行)列车。京沪线、京哈线等六大繁忙干线普遍开行5 000 t列车,部分线路达到5 500~6 500 t[1]。

1984年,北京铁路局在大同—秦皇岛间进行了双机牵引7 400 t的重载组合列车的试验。1986年4月1日正式纳入运行图,每天开行6对[1]。

1986年4月,山海关至沈阳间下行方向正式开行7 000 t重载组合列车,每日开行5列[1]。

1985年10月,在石太、石德、津浦线(大郭村—济南西)开行了非固定式的重载组合列车,每天开行1列;在平顶山至武汉间,隔日开行1列双机牵引6 500 t的重载组合列车;徐州北至南京东间每日开行1对双机牵引7 000~8 000 t的重载组合列车[1]。

结合我国线路纵断面和到发线有效长度的设置,我国重载铁路到发线有效长度为1 700 m、2 800 m[1]系列,到发线有效长度1 700 m可满足牵引10 000 t[1]列车需要,到发线有效长度2 800 m可满足牵引20 000 t[1]列车需要。目前,大秦线、大准线、朔黄线以及在建的准朔、北同蒲、山西中南部等铁路,其列车牵引质量均在10 000 t及以上,因此,建议我国重载铁路列车牵引质量可为不小于10 000 t。

2.3 线路平面曲线半径

曲线半径不仅与行车安全有关,而且影响行车速度、运行时间等技术指标和工程费、运营费等经济指标。曲线半径的选用应考虑轮轨磨耗、减少线路养护维修工作量,为运营创造较好的条件。

2.3.1 影响曲线半径选取的因素

2.3.1.1 线路的运输性质

重载铁路轴重大、年通过总重大,钢轨磨耗较常规铁路严重,特别是小半径曲线地段钢轨磨耗更加明显。曲线半径的选择应充分考虑重载铁路钢轨磨耗与养护维修的关系。

2.3.1.2 行车安全

为保证机车车辆在曲线上的运行安全,保证轮轨间的正常接触,车辆上所受的力应保持在安全范围内。最小曲线半径应保证车辆通过曲线时的安全性、稳定性。

2.3.1.3 地形条件

在保证运营安全的前提下,曲线半径应与沿线的地形条件相适应。

2.3.1.4 经济因素

小半径曲线可更大程度地适应地形,从而减少工程数量,节省建设投资;还可避免破坏山体、影响环境。在一定的地形条件和运输功能需求下,选用经济合理的最小曲线半径是必要的。

2.3.2 最大曲线半径

曲线半径较大时,虽然有利于提高行车速度和改善运行状况,但过大也存在着不利因素。一是曲线半径过大,曲线过长,不利于养护维修。当R=10 000 m时,偏角20°[4]的切线和曲线长度分别达到1 763 m和3 491 m;20 m[4]弦中点正矢为5 mm,10 m弦中点正矢为1.25 mm。二是曲线过大也不便于测设。当R=10 000 m 时,20 m 弦长的偏角仅为3′26″;20 m长的切线支距仅为0.02 m。

此外,曲线半径上限的确定也要考虑利用反向曲线加宽线间距的需要。

设缓和曲线时,满足圆曲线长度不小于20 m[4]的要求;不设缓和曲线时,满足圆曲线长度不小于规定的圆曲线长度的要求。

根据上述分析,建议重载铁路最大曲线半径上限采用10 000 m较为合适。

2.3.3 最小曲线半径

最小曲线半径既应满足设计行车速度要求,也应满足铺设无缝线路及减少钢轨磨耗、改善运营条件、提高运营效率的需求,并根据重载铁路条件经技术经济分析后确定。

目前,既有重载铁路小半径地段钢轨使用寿命不高的原因比较复杂,除了线路平面条件这一重要因素外,其他如钢轨材质、养护维修技术水平等也是不可忽视的重要因素。有关统计数据表明,在采用相同曲线半径的同一条线上,其钢轨磨耗也有很大的离散性。随着钢轨技术和维修技术水平的提高,可以预期小半径曲线地段钢轨的使用寿命会不断提高,其技术经济合理性会不断得到改善。

综上分析,从技术经济性方面考虑,最小曲线半径一般不宜小于1 200 m,困难条件下不宜小于800 m[2]。

2.4 限制坡度

限制坡度是重载铁路的主要技术标准之一,它不仅影响线路的走向和长度、车站分布及工程费用,对线路运输能力、行车安全、运营费用也产生直接影响。

2.4.1 影响限制坡度选择的主要因素

2.4.1.1 牵引种类和机车类型

牵引类型不同,牵引力的大小也不相同,电力牵引比内燃牵引的计算牵引力大、计算速度高、牵引定数大,满足相同运能要求时的限制坡度比内燃牵引大。大功率机车的牵引力大、牵引定数大,满足相同运能要求的限制坡度比小功率机车大。

2.4.1.2 地形条件

线路所经地区的地形起伏程度,直接影响限制坡度的选择。限制坡度适应地形时,线路长度短、工程投资省;否则,需要增加展线、增加桥隧长度,从而增大工程费。

2.4.1.3 牵引质量

限制坡度的大小与牵引质量密切相关,限制坡度的选择要满足牵引质量的要求,达到牵引质量、牵引类型和限制坡度的协调统一。

2.4.1.4 线路在路网中的作用

限制坡度在线路建成后不易改动,除根据地形类别、牵引种类、牵引质量要求比选确定外,还应研究本线在路网中的作用、运输组织形式、与相邻路网铁路牵引质量相协调等因素。

2.4.2 限制坡度标准

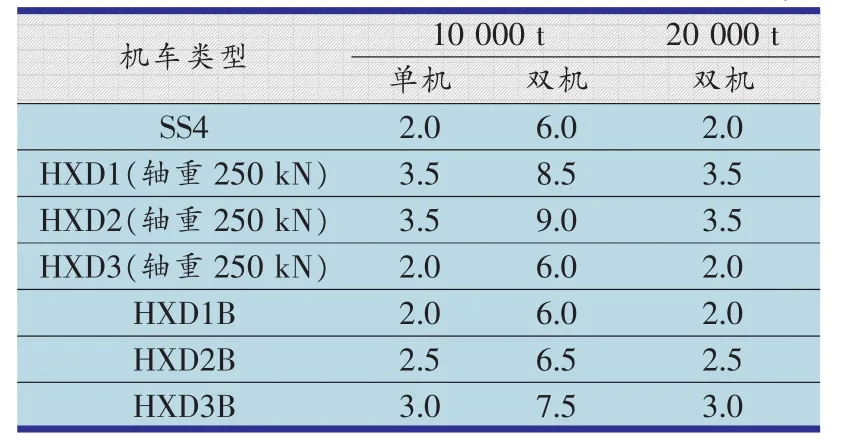

目前,我国重载铁路牵引质量一般分为10 000 t、20 000 t[2]两种。根据牵引种类、常用机型、牵引质量和机车台数,通过牵引计算并适当取整,限制坡度最大值可按表1采用。

表1 重载铁路限制坡度值 ‰

2.5 正线轨道

由于轨道直接承载重载列车运行,因此,重载轨道在满足运营安全的条件下,还应考虑使用寿命和合理的大修周期。

我国普通铁路的大修周期一般为15~20年。对于重载铁路,由于其年通过质量大,对轨道结构的破坏性也大,应尽量提高轨道结构的整体使用寿命,减少养护维修工作量,延长大修周期,满足安全运营及输送能力要求。

现行《铁路线路修理规则》规定,75 kg/m钢轨无缝线路的大修周期为通过质量900 Mt。近年来开展的延长钢轨使用寿命相关研究表明,通过采取高强钢轨及钢轨打磨、轮轨润滑等综合措施,75 kg/m钢轨无缝线路的大修周期有望延长至通过质量1 500 Mt以上,重载铁路大修周期将达到6~10年左右。

因此,重载铁路轨道应在采取钢轨打磨、轮轨润滑等提高钢轨使用寿命措施的基础上,适当提高轨道结构的强度。结合大秦线、朔黄线等重载铁路的轨道大修周期情况,建议重载铁路正线轨道采用75 kg/m[2]钢轨无缝线路、特级或一级碎石道砟。

2.6 路基填料及压实标准

2.6.1 路基填料

路基基床是路基上部受列车动力作用和水文、气象条件变化等影响较大的部位,其状态直接影响列车安全、平稳运行。

2.6.1.1 基床厚度

已开展的《铁路路基质量控制参数优化及控制体系的研究》、《铁路路基基床结构设计方法及参数的研究》等研究成果表明,基床表层厚度应主要根据应力和变形两个方面的控制因素确定。

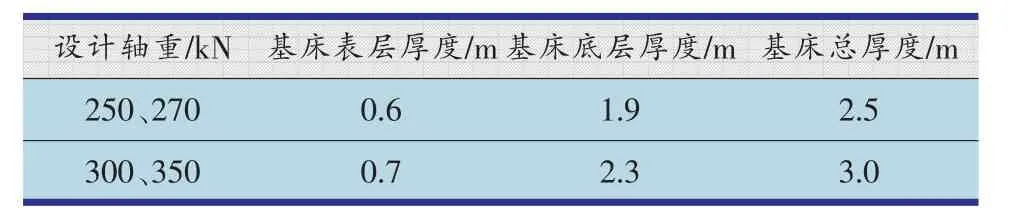

以作用在基床底层顶面的动应力不大于填土允许应力为控制条件时,经计算,轴重250 kN铁路路基的动应力,深度在0.6 m左右时,其动应力与静应力相等,基床表层厚度约需0.6 m。轴重300 kN铁路路基的动应力,深度在0.7 m左右时,其动应力与静应力相等,基床表层厚度约需0.7 m。按照变形控制准则,路基面的最大变形不超过动变形限值时,经计算,轴重250 kN基床表层厚度约需0.6 m。

综合应力控制与变形控制两方面的计算结果,轴重250 kN、270 kN取基床表层厚度0.6 m,轴重300 kN、350 kN取基床表层厚度0.7 m[2]。

因此,重载铁路基床厚度可按表2采用。

表2 重载铁路基床厚度

2.6.1.2 路基填料

基床表层的材料应具有较高的强度和弹性模量以及耐磨、反滤等特性。德国、法国、西班牙等国家都采用级配砂砾石作为基床表层材料,日本则采用级配碎石。根据《铁路路基填料分类标准深化研究》、《山西中南部铁路通道工程建设关键技术研究——300 kN轴重重载铁路路基关键技术研究》有关研究成果,重载铁路基床表层可采用A组填料、级配碎石填筑,当最大轴重超过300 kN时,基床表层应采用级配碎石填筑。基床底层应采用A、B组填料,否则应采取土质改良或加固措施。基床以下路堤应采用A、B、C组填料填筑。当选用C组填料中的细粒土填筑时,应加强边坡防护及防排水措施。

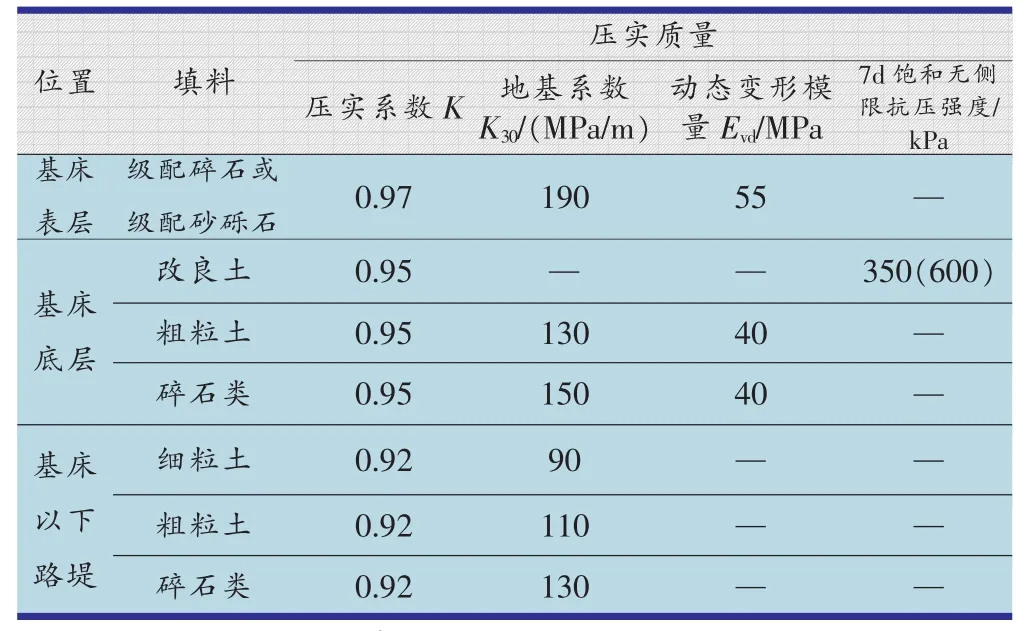

2.6.2 路基压实质量

由于重载铁路轴重大、运量大、车流密度高,路基所受的动载强度及疲劳作用加大,加快了轨道恶化;同时,列车行车间隔减小,不可能有足够的时间进行养护维修。因此,为使列车安全运行,应严格控制压实标准,使路基填筑密实,具有足够的强度,在列车载荷作用下,路基和轨道不产生过大的沉降变形,防止重载铁路路基特别是基床病害的产生。

基床底层以下压实质量与路堤沉降关系密切,为了控制路堤沉降,以大秦线压实标准为基础,提高了一个等级,压实系数采用0.92,并参考现行规范压实系数与地基系数的对应关系,基床底层以下的压实质量按表3采用为宜。

表3 重载铁路路基压实质量

2.6.3 路基工后沉降标准

控制路基工后沉降是保持线路稳定平顺的前提,是列车安全运行的基础。合理确定路基工后沉降标准,与路堤高度、地基条件、养护维修条件等多方面有关。我国早期的相关技术标准对路基的工后沉降无明确规定。上世纪80年代初修建大秦线时,为减少后期沉降,参考国外做法,首次规定了后期沉降量的限制标准,即地基年沉降量不大于10 cm,总沉降量不大于30 cm。

1992年首次对普通铁路路基规定了允许工后沉降50 cm,以后随着研究工作的深入和实践经验的积累,工后沉降标准逐步提高。目前普通铁路路基工后沉降标准为20 cm,路桥过渡段为10 cm。

由于重载铁路轴重大、长大编组和车流密度高,过大的路基工后沉降使轨道恶化加快,导致轨面不平顺,从而引起列车与线路结构的相互作用增加,影响线路结构的稳定,尤其是桥头地段表现更为明显。因此需要控制沉降,减少养护维修费用,保证列车安全运行。结合大秦、朔黄铁路路基病害现状,建议重载铁路工后沉降标准比现行普通铁路适当提高,采用15 cm,路桥过渡段为8 cm[2]。

3 中国重载铁路今后研究重点方向

随着我国重载铁路运输的不断发展,我国已开展了重载运输桥梁设计活载图式与动力系数、有砟轨道、隧道内无砟轨道、路基、钢轨、牵引与制动等方面的技术研究与实验,取得的成果为我国重载铁路建设和运营提供了技术支撑,建议今后对我国重载铁路的下列内容进行重点研究。

1)开展轮轨关系研究,确定匹配良好的轮轨关系,提高车轮和钢轨的使用寿命。

2)开展研究适合我国运输需要的轴重270 kN及以上的重载车辆,并形成系列标准。

3)研究制定重载钢轨、轨枕、扣件等轨道部件的技术条件及相关标准,以及重载铁路道砟技术标准,以提高轨道结构的整体使用寿命,减少养护维修工作量。

4)开展重载列车隧道内附加空气阻力测试等研究试验,为隧道内坡度折减提供技术依据。

4 结语

重载铁路因具有牵引质量高、轴重大、运量大的特点而有别于普通铁路,特别是对土建工程有其特殊要求。因此,需要根据重载铁路建设运营实践经验,不断加深有关技术研究,完善设计标准,为我国重载铁路建设和发展提供技术支撑。

[1]大秦铁路重载运输技术[M].北京:中国铁道出版社,2009

[2]中华人民共和国铁路总公司.重载铁路设计规范 (报批稿)[S].北京

[3]周孝文.大秦铁路集疏运通道能力分析与对策[J].铁道经济研究,2005(1):39-41

[4]中华人民共和国铁道部.GB 50090—2006铁路线路设计规范[S].北京:中国计划出版社,2006