内口扩大切除保留括约肌虚挂线引流法治疗低位肌间肛瘘20例临床观察

孙 晖 钱海华 李辉斌

(南京中医药大学第一临床医学院,江苏南京 210029)

瘘管切开引流术是目前治疗低位肌间肛瘘最普通的方法,但其创面大,愈合时间长,易形成假性愈合。我们采用内口扩大切除保留括约肌虚挂线引流法治疗本病,有利于保护肛门外观及肛门功能的完整性,临床诊治20例,疗效满意。

1 临床资料

1.1 一般资料 将40例确诊为低位肌间肛瘘的患者随机分为治疗组和对照组。治疗组20例:男16例,女 4 例;年龄(29.4±12.3)岁。对照组 20 例:男18例,女2例;年龄(31.5±10.1)岁。所有病例病程均在3月至2年之间。2组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准和纳入标准 采用Park’s肛瘘分类法[1]。括约肌间肛瘘:瘘管仅穿过内括约肌,向下与肛周皮肤相通,向上形成高位盲管或与直肠相通。

2 治疗方法

2.1 治疗组

2.1.1 手术方法:内口扩大切除保留括约肌虚挂线引流法

2.1.1.1 麻醉满意后,常规术前探查排除直肠肿瘤发生的可能,行探针、美蓝试验等检查,明确瘘管走行、内口、外口。

2.1.1.2 内口扩大切除 自探针所示内口处,扩大切除内口感染坏死组织,切口直径约15mm,切至黏膜下,尽量不损伤括约肌,去除原发病灶。

2.1.1.3 虚挂线引流 切开表面皮肤,暴露出内括约肌,并游离。以小针刀或手术刀沿探针所示管壁破壁,破坏瘘管管壁的完整性,使肉芽从破损处长出,以填充管壁。最后以双股橡皮筋在破损瘘管内行虚挂引流,并修剪瘘管口以利于引流。

2.1.2 术后处理 术后控制排便24h,排便后清洗创面,局部换药。严格掌握拆除橡皮筋的时间,即待橡皮筋所在间隙基本闭合活动空间很小时,可拆除。拆除后2天内要坚持冲洗,防止粪渣陷入尚未完全闭合的引流间隙。

2.2 对照组

2.2.1 手术方法:瘘管切开引流术 术前麻醉及探查同治疗组,探针由外口探入,食指肛内引导,自齿线处内口穿出,沿探针切开皮肤、内括约肌及瘘管壁,切开内口,搔刮彻底清除瘘管基底的感染坏死组织。

2.2.2 术后处理 术后控制排便24h,排便后清洗创面,局部换药。

3 疗效观察

3.1 观察项目 观察切口愈合时间,以Wexner Score评估肛门功能情况[2]。

3.2 统计学方法 采用SPSS10.0统计软件进行分析。计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验。

3.3 治疗结果

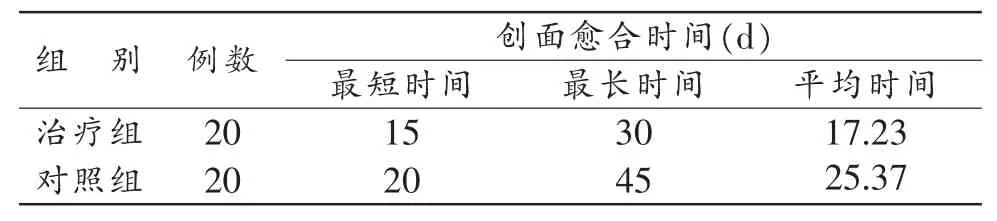

3.3.1 切口愈合时间比较 以切口完全愈合作为愈合时间,治疗组愈合时间较对照组为短,经t检验,2组之间差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 治疗组与对照组切口愈合时间比较

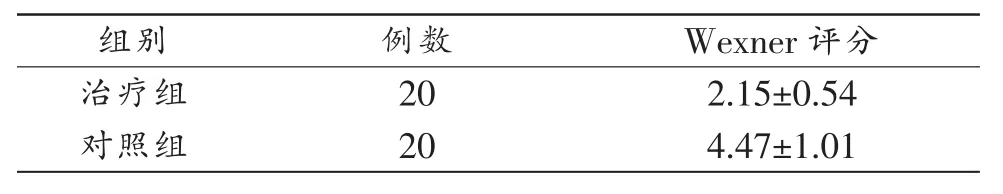

3.3.2 肛门漏气漏液发生情况比较 2组肛门漏气漏液情况根据Wexner的肛门失禁评分[2],差异有统计学意义(P<0.05),治疗组优于对照组。详见表2。

表2 术后并发症情况比较

4 讨论

现代肛瘘的手术方法主要分为括约肌切断手术和括约肌保存手术两大类。括约肌切断手术是以往应用最普遍的手术方法,瘘管切开引流术也是治疗低位肛瘘的经典术式,其将部分内括约肌及瘘管完全切开,放置引流,依靠肉芽填充愈合。切开后肠腔中的粪便、肠液和细菌等感染物质易进入创面,影响肉芽生长,导致肛缘创面愈合较快,而肛管创面肉芽生长较慢,同时创面较大,愈合时间较长,易产生肛管缺损、假性愈合,给患者带来较大痛苦。

近年来,我们不断倡导“微创外科”、“快速康复外科”的理念。微创外科是一个相对性的观念,我们理解为以最小的创伤达到最大的治疗目的,最大限度地减少手术创伤对机体的影响[3]。快速康复外科的概念是指在术前、术中及术后应用各种已证实有效的方法以减少手术应激及并发症,加速病人术后的康复。我们设计的该术式不仅保护了肛门括约肌完整性,而且保持了肛门外观的美观性。术后愈合疤痕面积小,病人住院时间明显缩短,显著改善了病人术后康复速度,最大限度地利用医院资源,更体现了肛肠外科的微创化。

另外,人们一直认为肛门功能主要靠肛管直肠环来维持[4],术中只要不将肛管直肠环切断,就不会导致肛门失禁。而现代研究证明,内括约肌损伤可导致应激性排便失禁,若完全切开或切除,肛管功能可有不同程度的缺损,可致不完全性肛门失禁如术后肛周潮湿,甚至漏液漏气[5]。由此可见保留肛门内外括约肌的重要作用。

我们设计的该术式借助传统挂线的异物刺激、标志、引流作用,使肉芽从破壁处长入瘘道,使引流通畅,可避免切口假愈合,手术成功率高,切口愈合快,同时更大程度减少了肛管缺损的发生率,造福于广大肛肠病患者。该术式操作简单,安全性高,易学适用,临床上极具推广价值。

[1]黄乃建.中国肛肠病学.济南:山东科学技术出版社,1996:729

[2]McCourtney JS, Finlay IG.Setonsin the surgical management of fistula in ano.Br J Surg,1995,82:448

[3]黄筵庭.浅谈微创观念与微创外科.中国微创外科杂志,2002,2(1):4

[4]胡伯虎.大肠肛门病治疗学.北京:科学技术文献出版社,2004:336

[5]张书信.肛门内括约肌解剖生理学研究进展.结直肠肛门外科,2006,1(12):60