在隐性“婚”与制度婚的边界游走:中国男同性恋群体的婚姻形态

,

(1.中国人民大学 人类学研究所,北京 100872; 2.香港中文大学 社会学系,香港)

一、导 言

中国同性恋群体的存在始终缺乏一种合法性,他们的婚姻就是这一问题的重要体现。在我国,同性和同性婚配尚未获得立法承认。而在社会和文化的重压下,同性恋群体走入异性婚姻已成为不争的事实,由此引发的关于同性爱欲与异性契约之间的种种问题也不断涌现。令人遗憾的是,在社会与法律对这一现象持有漠视态度之时,吁请社会关注的相关学术研究十分匮乏。[注]在中国当下的公共论坛上,唯有李银河在近十年间,不断向全国两会递交“同性婚姻合法化”的提案,但一直没有进展。

从仅有的研究中国同性恋群体婚姻的文献来看,Timothy Hildebrandt从中国现有的政治、经济和文化状况分析同性婚姻存在的可能性(好处)。Hildebrandt对此并不抱乐观态度,尽管在他看来该政策的实行不仅有助于性少数群体的权利保障,而且有助于中国国际政治地位的提升(Hildebrandt,2010)。Hildebrandt和其他欧美学者还发现,中国没有西方那种大规模的关于同性婚姻合法化的社会运动;相反地,在中国的政治和文化语境中,无论社会运动者还是同性恋共同体,对于同性婚姻权利并非十分热衷(Hildebrandt,2010;Engebretsen,2009)。这实则铺设了讨论这一问题的跨文化轴线。即,我们看到在同性婚姻合法的欧美国家,同性恋家庭的重构挑战了家庭是以基因和性活动为基础的假设,创造了另类的亲属制度和完全不同的家庭类别。也就是说,他们选择的家庭基于友情、爱慕、个人选择和名目繁多的性、社会或经济关系(列文,2010)。其引发的问题,一方面在于新生事物——同性婚姻的稳定性,包括同性伴侣如何在家庭场域中共同负担经济和家务,承担同性恋父亲和母亲的角色等(Peplau 和Fingerhut,2007);另一方面在于辅助生殖技术和相关产业的发展,如精子银行、体外授精、试管婴儿、代孕等的发展如何帮助塑造传统意义之外的亲属关系(列文,2010;Welch,2011)。

当这种曾经被誉为后现代意义上的“选择家庭”(family of choice)[注]选择家庭,由人类学家Kath Weston于1991年提出。她认为,美国同性恋者挑战了家庭以基因和性活动为基础的假设,创造了另类的亲属制度和完全不同的家庭类别。已然成为欧美家庭主流的组成部分时,中国的同性恋群体似乎还处于是否向亲属“出柜”的纠结阶段。王晴锋指出,中国男同性恋群体认同自身的同性性行为,却不“出柜”(性身份认同)的现状,而走入异性婚姻和形式婚姻正是其具体的表现形式。在王晴锋看来,同性恋者寻求异性婚姻并非出于生理欲望,而是出于一种内化了的、无法抗拒的“社会欲望”。它是传统、习惯、文化使然,是强制性异性恋的结果,是“自然”不敌“文化”的结果(王晴锋,2011)。与王晴锋不同,魏伟对上海中产阶级男同性恋群体的研究发现,异性婚姻是同性恋者自我选择的结果,这主要缘于异性恋正统主义的深度内化。基于此,魏伟对同性婚姻在中国的可行性给予了质疑;并且认为在现阶段,即便政府立法承认同性婚姻,很多圈中人未必选择这种不被文化认可的婚姻形式(魏伟,2010)。无论是王晴锋着墨于以“孝”为先的外部文化环境的压迫视角,还是魏伟站在内里分析恐同主义和异性恋正统性的自然化机制,均对其源头——异性恋父权制给予了理论和经验的批判,这也为我们展现了中国社会学学者对于同性恋婚姻这一复杂领域的探索性解析。

本文着重从人类学角度探讨中国男同性恋群体的婚姻形态。人类学讲求文化多样性,我们可以看到不同时空、不同文化中同性间缔结的法律和社会承认的同性婚姻,如阿赞德社会的军人与page boy的婚配(Evans-Pritchard,1971)以及肯尼亚西部的南迪人的女—女婚姻(R.S.Obler,1982;转引自哈维兰,2002:253)等。笔者感兴趣的是,与这些非西方、非现代社会的同性婚姻形态不同,又没有现代西方社会合法化的同性婚姻,中国当代社会的男同性恋群体——他们的亲密关系和居处模式,如何与异性恋一夫一妻制进行协调和接合?诚然,与以上学者关注男同性恋群体为何走入异性婚姻的视角不同,笔者更注重婚姻和家庭形态的阐释性呈现以及在跨文化场景下,中国男同性恋群体的策略性回应。

二、研究介绍

本研究的数据来源有三部分:第一部分基于2007-2010年笔者在沈阳男同性恋群体中开展的整体性民族志调查(21-69岁,69个案),婚姻是其中一个观察要素。第二部分基于2011-2012年笔者参与的北京、成都、西安、天津开展的老年男同性恋群体口述史调查(60岁以上,31个案)。[注]一同参与老年男同性恋群体口述史调查的还有张有春、张玉萍、苏春艳、赵芮、崔佳。第三部分基于本文另一合作者张可诚于2012年在北京、上海、成都的青年同性恋者中开展的形式婚姻认知调查(16-35岁,16个案)。

在与同性恋群体接触的过程中,笔者看到了不同类型的亚群体(即将走入婚姻、已经走入婚姻、下定决心单身)对这一棘手问题的思考和选择。笔者将陈述在圈中看到的一些特殊的婚姻形态。这里所谓的特殊,是同性恋群体既不违反现有的婚姻制度却又独辟蹊径满足自身欲望和感情的适中策略和实践。笔者想强调的是,这些婚姻形态均是在同性恋圈层中认同和成立,也意味着其中的部分婚姻形态属于我国婚姻法规范外的隐性婚姻。在本文中,笔者用“婚”来标注这种隐性婚姻,以区别于制度婚。同时,生活本就是一个动态的过程,我们不能判断明天这种种形态会有何变异,因此笔者着力于做特殊化分析而并无分类之意。

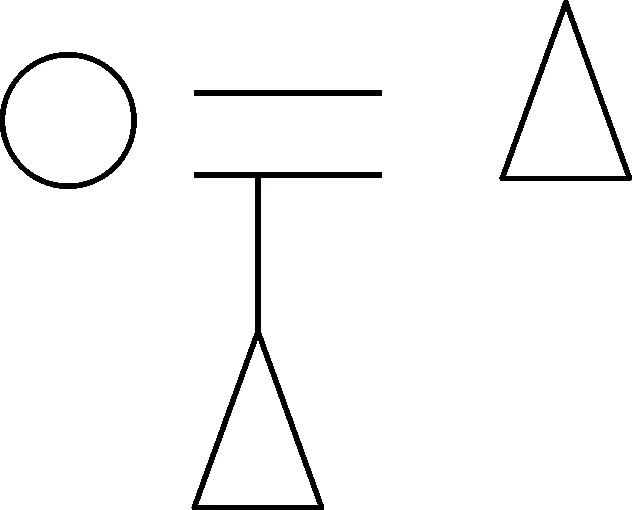

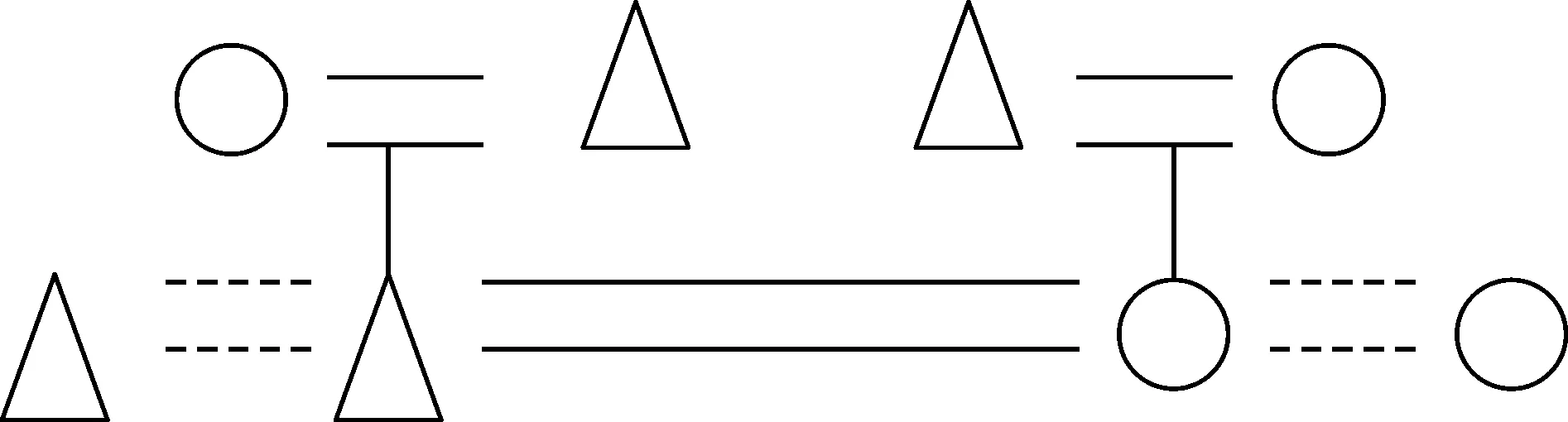

图1

注:△ 表示男性;○ 表示女性;┃表示亲子关系;= 表示结婚。

图1的左半部分代表的是学术圈通用的,也是最常见的“核心家庭”模型,意味着由一对配偶(双亲)及其未婚子女共同组成的家庭。笔者将以此为基础,展现男同性恋群体的婚姻形态和居处模式。我们将看到同性恋者的多元选择和实践对现有的婚姻和家庭类型所进行的回应和补充。

同时,笔者要特别说明的是,本文主要站在男同性恋群体的视角上讨论其婚姻和家庭问题,对于同性恋妻子(以下简称同妻)的视角并未给予过多关注,这主要缘于这一群体的敏感、难觅和不愿露面。这是本文一个重要的局限之处。要强调的是, “同妻”现象的对与错,本文不给予价值评判。同性恋丈夫和异性恋妻子各有难处,这是时代、制度和文化共同造就的结果。

三、婚外有“婚”

当男同性恋者走入异性婚姻后,往往会履行其做丈夫的责任,包括经济合作与消费、共同居住、继承、子女抚养等。对他们来说,这样的婚姻生活既有众所周知的琐碎平凡,又有只为己知的五味杂陈。

(一)维持异性婚姻

刚刚结婚的时候,需要适应自己妻子,适应妻子和孩子。变成丈夫的角色,会很矛盾。经常考虑是否应该找个人,那个时候觉得抉择困难,比较需要帮助。过了5-7年,家庭稳定了,小孩也大了,就会重新考虑性爱(同性性爱)问题。但在这个时候,妻子性生活质量要求提高,对于男人来说很难应付。家庭到了该选择的时候,选择交友?是否要离婚?(HT,吉林,2008)

同性爱欲在异性婚姻的空间中不可言说,这造成了同性恋丈夫长期的、巨大的压抑进而转变成痛苦。这种痛苦在婚姻和家庭里扮演重要角色的性生活中尤为突出。不可否认的是,报道人的同性爱欲在道德规范上受到谴责,它需要隐藏和压抑,这的确是种疯狂的折磨。已婚的男同性恋者多会选择在婚外寻找同性伙伴来满足自身的生理心理需求,不管同伴的数量是一个还是N个,不管和同伴的恋情是“牡丹丛中过”还是“曾经沧海难为水”,但“维持婚姻”却是同性恋婚姻生活较为一致的终极目标[注]东北地区某已婚同志心理互助减压组的内部材料《男同性恋者走入异性婚姻的发展过程》(2008年)总结了已婚同性恋群体缓解和疏通心理压力的八种走向,其中六项都谈到了维持婚姻。,可见异性恋婚姻在同性恋圈层中的稳固性。

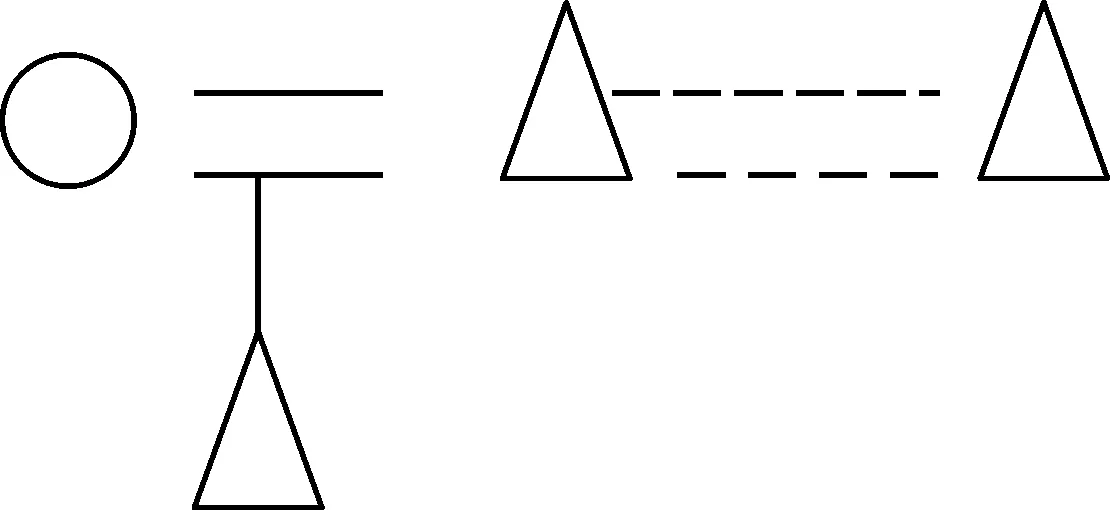

笔者在这个模型的“丈夫/父亲”的位置上增添了两条虚线,并联结了另外一个男性,代表同性恋丈夫和婚姻及家庭之外的同伴的亲密关系(见图2)。这个同伴可以是一段时间内固定的,也可以是一夜情似的“流水席”。选择后者的同性恋丈夫多在浴池、公厕等公共场所,或到男子会所(专门提供男男性服务的家庭式娱乐场所),或在网上联系同性恋者发生一夜情。选择这种婚外性行为方式的同性恋丈夫不占少数,这一是缘于在同性恋圈中很难找到真情,还不如一把一利索地“有性无爱”;二是缘于一夜情可使同性恋以一个“正常人”的姿态保全自己的社会地位和家庭(张北川,2008)。另外一种选择就是同性恋丈夫在较长一段时间内有固定伴侣,这个固定伴侣来自另外一个核心家庭。双方互相信任,感情稳定。这不啻是这种婚外情的“理想模型”(见图3)。

图2 婚外有“婚”

图3 婚外有“婚”的“理想模型”

高度隐秘是这个模型存在的必要条件,它是同性恋丈夫针对包含血亲和姻亲在内的最大范围的家人而言的,尤其是针对妻子。同性恋丈夫在家庭空间中尽力隐藏着自己的同性之好,竭尽全力尽到丈夫和父亲的责任,而却在城市公共空间——同性恋群体交往和娱乐的场所,如公园、广场、酒吧、浴池等的特定区域——尽情表达自己的情感和爱欲。[注]关于男同性恋群体在城市空间的交往和娱乐,具体请参见富晓星、吴振:《男同性恋群体的城市空间分布及文化生产:以沈阳市为例》,载《工程研究——跨学科视野中的工程》2010年第1期。这样,家庭空间俨然成为同性恋群体隐瞒、欺骗、带着面具生活的公领域,而城市空间却成为维护个人隐私的私领域。

我和我爱人之间,除了性之外,在平时的家庭生活中,在对母亲孝顺和子女抚养上,我们没有问题。我夫人非常好,贤妻良母。我和她只有亲情,没有爱情,在这点上我非常愧疚,但是也没办法,跟女人没激情,在生活上我没有愧疚感。(Z,北京,2011)

我跟男人接触的同时和老婆也有性生活,在外面玩就悠着点,和老婆在一起是完成任务。老婆对我们之间的性生活好像不满意,(这个)不需要说,能够领会。婚姻对我来说并不是像电视上讲那些爱或不爱的,作为我来说就是传宗接代,还有一个就是主持家务。

和她在一起也有愧疚感,特别是在性生活满足不了老婆的时候,但除了这方面,其他方面我都满足她,把经济权交给她也算是对她的补偿。我觉得女性当家作主,这样过一辈子也可以了。(L,成都,2011)

很多在城市空间“游戏”了数十年的老年同性恋者在同性之好与家庭生活之间做出很好的平衡,用西南地区一个老年同性恋者(L,成都,2011)的话说:“打死她都不会想到我是这种人。”这折射出性在婚姻和家庭场域中的传统意义。长久以来,性是以满足家庭再生产的姿态出现,它的工具性质先在,这点在60岁以上的老年同性恋者中基本达成共识。在家庭空间中,与性和爱情的有关表达不受鼓励,如夫妻公开显示亲密则被视为对长辈的不敬。正如冯友兰所说:“儒家论夫妇关系时,但言夫妇有别,从未言夫妇有爱。”[注]转引自费孝通:《乡土中国·生育制度》,第147页,北京大学出版社1998年版。费孝通也提到中国夫妇特有的“相敬如宾”现象。不管是在大户人家、书香门第,还是乡土社会,有说有笑、有情有意的始终是在同性和同年龄的集团中(费孝通,1998:41)。在性的生殖功能得到满足之后,其余的性似乎多余,对于过日子也是微不足道,妻子即使在意也因羞于甚至耻于言爱而不表达。并且,老年同性恋者只和男人交往,从未与女人过从甚密,这似乎令妻子对自己的丈夫更为放心。此外,对异性恋妻子的愧疚感,也是同性恋丈夫在谈及家庭生活时提到的关键词。“改不了”的无可奈何使一些老年同性恋者认为将管家管钱的权力交给妻子就是最好的补偿,用过日子的基础——财产来弥补感情与性的缺失。这样一种隐含提升女性家庭地位的“赋权”被老年同性恋者认为是维系异性恋家庭做出的最大努力。

1980年代一孩政策的实施,不为生殖的“多余”的性开始被正视;同时随着全球化的兴起,西方同性恋话语与身份政治的传入,使得个人的性身份和主体意识逐渐觉醒。也就是说,从行为向身份的转变趋势在中国同性恋群体中已然出现,可是其对身份的认同会遵从西方同性恋的主导话语吗?我们可从婚姻的态度和实践管窥。虽然性和婚姻的观念看似要比传统的传宗接代进步得多,但是“同妻”现象作为现代性的产物,伴随着同性恋身份认同而出现,随之而来的是异性恋妻子和同性恋丈夫在家庭场域中发生的种种问题(欺骗、冷暴力等),由此可见答案是否定的。

“同妻”问题极其复杂,这是在特定伴侣中发生的婚姻的实际经验,很少符合给定的婚姻模式,更不是可轻易施以价值判断的敏感事项。笔者尝试给予的一种解释是,同性恋丈夫和异性恋妻子对于婚姻的观念和期待不同。对于同性恋丈夫而言,走入异性恋婚姻符合文化的规范和期待,即对现有家庭伦理和社会秩序的遵从与维系。相形之下,爱情未占一席之地。而忠诚的爱情,恰恰是异性恋妻子对于婚姻的主要诉求。这样的认知错位,实际也意味着前现代婚姻(婚姻与爱情无关,多与利益相关)与现代婚姻(爱情是婚姻的主要前提)价值观的冲突(库茨,2009)。颇具意味的是,同性恋丈夫的“前现代”选择,恰恰说明所谓现代意义上的同性恋话语与实践在中国的水土不服和有待商榷。

维系既定秩序,不可不谈到个体对于家庭(更多是原生家庭)的责任。不论同性恋群体是被迫还是自愿走入异性婚姻,其对于责任的理解确实大于考虑自身的感受。这种责任缘于以血缘为基础的父系继嗣关系——社会—国家对个人的规训和约束,从而形成一种直觉性地、惯常性地营造情境的能力,以不遗余力地保持、支持家庭的延续、发展和强大,防止任何破坏既有权威和价值体系的可能。个体在这种具体而微的行动中,不断强化自身责任感从而增进个体对于家庭的向心力,责任优先于其取向和爱欲存在。但是,前者并没有覆盖后者,后者以一种适应性的策略应对前者。由此,我们看到,上述的同性恋丈夫在制度化的异性婚姻和隐性的同性爱欲之间游走的实践,这也是与“出柜”和平权为主要特征的欧美同性恋身份认同实践的不同之处。

(二)“婚”的仪式

近些年来,媒体报道了一些同性恋者公开举办结婚仪式的新闻。[注]范坡坡2009年纪录片《新前门大街》记录了一对男同性恋情侣和一对女同性恋情侣身穿结婚礼服现身前门大街,呼吁社会对同性婚姻的关注。魏建刚2012年的新闻短片记录了一对男同性恋情侣到北京某婚姻登记处申请注册结婚的过程。这体现了他们对于合法的同性婚姻的渴望。也有一些已婚的同性恋者,在内部圈层和心爱之人举办小型“订婚”仪式。

我记得我和我BF(男朋友) 4月份确定了恋爱关系,8月份就订婚了。我们计划在我生日那天订婚,订婚仪式在长沙最大的同志酒吧举行,他希望参加的朋友不要拍照。我们在长沙友谊商店选戒指。他选得很大,挺吓人的,我说要个小点的。我在那试来试去的,服务员问是买给妻子的?我说是买给我的,是订婚戒指,我的朋友脸就红了,最后我选了个5 800元的戒指,也是一个好兆头。自始至终,他老婆都不知道这件事情。

订婚当天,我们买的喜糖和喜点。在酒吧演出的中途,在大家不知情的情况下,我们的订婚仪式开始了,底下一片哗然。为我们主持订婚仪式的是一个跨性别的主持人。婚礼有以下几步吧:

首先是主持人宣布订婚仪式开始。他说:“把新娘请到台上。”

我上去纠正了他:“应该是第一位新郎,这里没有新娘,只有两个新郎。”

主持人问:“为什么你们没穿婚纱?”

我说:“我们同性的婚礼干吗穿异性的婚纱?两个男人的订婚仪式应该是两个男人的,不应该像异性恋一样,我为什么穿婚纱?”那天,我们穿的是黑白休闲服。他喜欢我穿白色,他穿黑色。等我们结婚的时候希望我们再穿礼服。

主持人说:“新郎向新娘献花。”他上来单腿跪地,把999朵红玫瑰献给我,我差点抱不住。他深情地说了一句:“我爱你!”

主持人又把戒指展示出来:“千言万语只有一句:‘钻石恒久远,一颗永流传。’请新郎给新娘戴戒指。”主持人总说走嘴,总说新娘新娘的。他单腿跪地给我戴上戒指。

主持人说:“请新郎吻新娘。对不起又说错了。对,两只狼在吻。”“吻脸颊不行,要亲嘴。”底下的喊声让他脸红了,他很羞涩。他很幸福,很用力地吻了我。

简单的仪式结束后,亲朋好友上来送花。湖南疾控中心的代表(疾病预防控制中心代表参加的主要原因是,报道人是艾滋病感染者,我们不能怀疑他的真诚祝福,然而其艾滋病防治工作的使命,尤其是对艾滋病感染者的反歧视宣传显然也是他参与仪式的关键因素)代表疾病预防控制中心和健康教育所发表了祝福我们的感言,还送了我们粉玫瑰。还有人送我们红包。

主持人最后说:“请新人下来发糖。”之前我叮嘱过主持人,千万别说成新娘。发完糖后,我们准备离开现场。主持人说:“两个新郎逃跑了。他们去宾馆洞房了。”(Ke,沈阳,2007)

这个同性订婚仪式发生在2005年的长沙。报道人是东北的一位同性恋朋友,他的“另一半”在厦门工作,是个已婚的白领。这个“婚”虽属地下婚姻,但被圈内认同。也就是说,这是同性恋群体在现有法律框架之外、自己建构并得到群体内部承认的婚姻。那么这种“婚”建构的过程和结果又是如何的呢?

如果我们将这个仪式的过程进行分解,比如钻戒的挑选、婚纱的选择、跨性别[注]跨性别有两方面含义:其一从政治姿态,跨性别指自我认同的挑战/跨越性与性别疆界的人;其二从身体行动,指在性别表现上被视为不符合生理性别的人以及那些透过手术和其他方式将其生理性别重新设定为异性的人。具体可参见何春蕤主编:《跨性别》,台湾中央大学性/别研究室2003年版。主持人不断混淆新郎和新娘、献花、发喜糖,所有的程序都耳熟能详。虽然Ke责问:“我们同性的婚礼干吗穿异性的婚纱?两个男人的订婚仪式应该是两个男人的,不应该像异性恋一样,我为什么穿婚纱?”但实际上,在这些服饰和称谓的背后,不啻是一个异性恋婚礼的复制,唯一的不同就是“新郎、新娘”变成了“两个新郎”。在他们此后四个月的同居生活中,我们依旧可以看到异性恋婚姻的影子。

订婚第二天我们就去福州,应该算渡蜜月。订婚以后的生活,我觉得我是典型的家庭主妇。他一个月给我3 000元当作家用,不让我上班,因为我身体不好。我做好饭菜等他下班回来。我当时买了房子,所有的费用都是他出的。(Ke,沈阳,2007)

在整个过程中,同性恋丈夫的妻子也一直处于缺席状态,她对此一无所知。Ke显然也不想“破坏”他心爱的人的家庭:“他对我的承诺没有永远,我会努力维系,只要在一起一天,我们就会快乐一天。他也不会放弃家庭,他有责任。我也不会去破坏他的家庭,我心甘情愿做二奶。”由此看到,Ke从最初的“两个新郎”为自己找到了最终的定位:“心甘情愿做二奶”。这让我们看到了一种带有反讽色彩的时代现象,即异性恋所谓的“家里红旗不倒,外面彩旗飘飘”也被部分同性恋者套用来处理他们自身的问题,当然也包含和异性婚姻冲突的部分。在这里,性别不再是颇具争议的领域,而是一个男女无涉的坐标。借以这个坐标,社会结构的稳定性得以凸现;或者从人性角度来看,人类“喜新厌旧”共性得到体现。

我们也可以将其理解为文化与契约之间的博弈。在我国尚未立法承认同性婚姻的背景下,同性恋者走入异性婚姻,违背理法地实行婚外有“婚”,并且在同性恋圈层内部得到祝福和认同。他们对婚外情的重视和采纳,与其说是对现行婚姻制度的挑衅不如说是一种文化性适应。同性恋者违心地走入异性婚姻,在法律规定范围的边缘追寻自己内心的声音并付诸实践。而这个边缘是文化性适应的准确体现,它既涵摄在法律规范之内,又可在自己所属的另一个世界周游;既遵从了制度,又忠实于自我,当然这一切都是在私密的前提下进行的。很有意思的是,同性恋者作为行为主体,其建构的圈内“婚”及其“婚后”生活在极力挣脱异性恋的“套子”,然而同时却又直觉性地向其靠拢。再者,无论是婚外的“一夜情”还是“理想模型”,都折射出很多同性恋者的文化适应的另一层含义,即维持婚姻、保全家庭,最终仍旧回归于制度。这不啻是异性婚姻投射在同性婚姻问题上的一道影子,看得见抓不着,又的确发挥了不可低估的作用。

四、 “两个儿子”的“婚姻”

这是一个悲剧的爱情故事:

我俩好了16年,他比我大10岁。最开始他家里逼他结婚,结果后来他过不下去离了,我们俩就在一起了。我说我新买了房子,要不春节后我俩一起过吧。他说行,双方父母也都知道我俩的事情。在家里,双方父母都把我们当作第二个儿子。大年初四的时候他爸没了,我还帮忙去家门口摆花圈。我俩出事是1997年。我师兄考特三级厨师,我们这些师弟打下手帮忙捧场。结果当天是他生日,我去晚了,他就不乐意了。晚上我俩在河边吃烧烤,一边喝酒一边算账(吵架)。他扑过来我一闪,结果他掉河里淹死了。死后第五天他的尸体才捞上来。(F,沈阳,2007)

虽然相爱的两个男人最终生死相隔,但是他们选择勇敢地向父母坦陈同性之间的感情。根据笔者的观察,做出这样决定的同性恋者多选择两种方式向自己的父母“出柜”,以避免走入异性婚姻。一种是儿子将同性爱人以好朋友的身份引荐给父母,并定期或不定期地在家中同住,父母和这个外来者的感情很好,甚至把对方视作“干儿子”;然后随着时间和感情的累积,儿子再向父母“出柜”。另外一种是儿子直接向父母“出柜”,而父母经过震惊、不解、气愤等种种思想斗争后,最终接纳了儿子的同性性取向。这也是中国家庭非常有趣的现象,个体从实际的保全家庭的需要互相容忍,即使内心有再大的不满,也至少会保证表面的和谐。

往往,在语言上不提是父母采取的忍耐形式。我们必须正视中国人在性方面缺乏主体性,有关性的个人自由和快乐都属于被忽略之列。性在儒家文化的正统教育中是缺失的:它不可用来教育下一代,一切有关性的事情都要在成长历程中遮盖起来,或用代替的方法转移。正如前文所述,夫妻之间的矜持和保留作为含蓄的情感表达具有文化的稳定性。一直避讳谈性的父母与子女在最终接受儿子是同性恋这个问题上也采取了“性”的沉默,这在传统家庭表现得尤为突出。一些接受传统教育的父母内心并不认同这种方式,但是也采取了语言上不提、睁一眼闭一眼的忍耐形式。

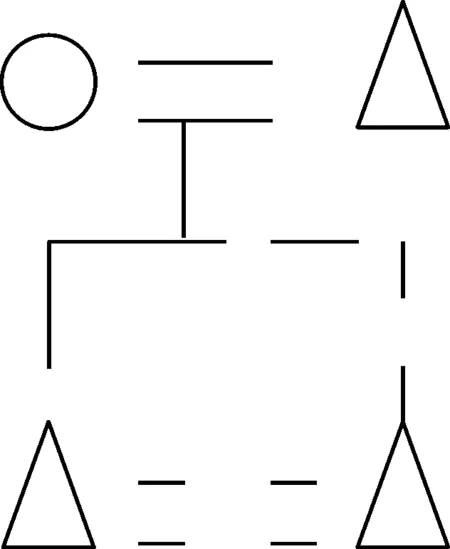

图4 两个儿子的“婚姻”

父母同意儿子和他的伴侣以“事实婚姻”的形式共同生活,并仍旧将儿子的“婚姻”框定在异性恋框架中,以“另一个儿子”的身份来看待“媳妇”,希望自己的儿子承担“婚姻”中丈夫的一方(见图4)。由此,在核心家庭中的儿子位置上连接了两条虚线,意味着儿子和他的同伴以“事实婚姻”的形式共同生活。同时,在同伴的位置上还以虚线连接了父母一方,以“另一个儿子”的身份模拟亲子关系。中国的家是一个充满弹性的概念。中国传统社会所尊奉的五大人伦中,有四伦(君臣、父子、夫妇以及兄弟)是与“家”有关的,其最后一伦——朋友之关系也可合并于家庭,因为朋友乃为那些可以包括入“家”的范围内的人——他们是家族间的朋友(林语堂,2003:126-127)。朋友纳入家庭的范围也要有个合适的名分,这将意味着朋友与家庭成员的关系。上述的这种情况比较特殊,因此横向的拟“夫妻”关系演变成了纵向的拟“亲子”关系,自然地拉近了彼此的距离,从而“名正言顺”地融入到家庭中来。

这种变通形式为同性“婚姻”在传统的家庭生活中找到了生存下去的、符合各方期望的平衡点,这也是文化冲击并调和出的一个平衡。这种折衷的办法往往心照不宣,因为这种生活方式意味着对传宗接代的全面否定,并且属于不可外扬的家丑;如果一旦被别人知道,对整个家庭来说将是极没面子的事情。同时,希望自己的儿子承担“婚姻”中丈夫的一方,也是异性恋男权话语在这种异化了的“婚姻”形式中的注脚。周华山的研究表明,最好是通过行动而不是语言或讨论来向父母“出柜”。他以香港的女同性恋者为例提出了父母认同三部曲:先是小妹妹身份,然后是第二个女儿;最后是“夫妻”,通过整合伴侣至家庭生活来打破自己人和外人的差别(Chou Wah-shan, 2001)。

五、男同女同形式婚姻

进入21世纪,许多1980年代出生的孩子纷纷成年,到了谈婚论嫁的年龄。

传统婚姻欺骗的是包括自己的所有人,形式婚姻至少还有自主权。(BT,北京,2012)

形式婚姻算是我的第二选择,第一选择是不结婚保持单身。第二实在不行我就形婚,绝不和一个姑娘稀里糊涂就在一起了。(BN,北京,2012)

广受社会讨论的“80后”是既张扬又保守的一代。他们一方面以工作、学习压力太大不能常回家看看,而在北京、上海这样的大城市坚守着自己的爱情主张;另一方面又纷纷表示婚事能拖就拖,拖不过去的话会为了父母及血脉的延续而选择和异性结婚。正如BT所说,一些青年同性恋者不愿意重蹈几代同性恋群体步入异性婚姻的悲剧,而更加青睐于近五六年兴起的、由男同性恋者(下面简称“男同”)和女同性恋者(下面简称“女同”)通过合法婚姻组成家庭的形式婚姻。

年轻男同和女同通过在网上建立“形式婚姻QQ群”,定期参加男同和女同聚会,寻找条件合适的异性缔结婚姻。如图5所示,这种婚姻正如其名——形式婚姻,与传统的人类学对婚姻的理解——性与经济的结合相去甚远。夫妻二人的确缔结了受法律认可和保护的婚姻,但二人并无作为婚姻重要组成部分的性关系,他们婚后多采取分居形式,而与各自的同性伴侣同居(即夫妻二人各自延伸出去的连接同性情人的两条虚线)。

图5 男同女同的形式婚姻

婚事定了以后,我一个人开始装修新房。双方父母帮助操办家里仪式,我俩基本没参与。订亲饭吃了,给了女方礼金。我妈拿了6万给她家,她妈回了2万。房产是我的,所有的东西都是我买的弄的,装修房子我妈拿了3万。我俩的戒指、首饰都是她家出的。财产和东西没有交叉,谁出的东西彼此都非常清楚。比较便宜的那些东西就算了。Ling合计买房子,寻思和她妈多要装修费,买贵家具,省下钱她再付个首付,好让她和女朋友住。后来她觉得不可能套出来那么多钱,也就没那么做。

当时,我决定所有东西都是自己来做,这样界限分明,她也同意。这样是为了减少麻烦,财产混淆不清将来会带来麻烦。我俩在结婚前是有协议的。主要是财产分割,共分三部分:婚前财产:房子(登记前买的,按照房产证的名字)和家具;婚后:按照特别约定,所有权的制定都按照买东西的发票。再一个如果任意一方去世,如何处理遗产的问题。我们商量在没有遗嘱的情况下,按照现行法律执行。如果有遗嘱,就按遗嘱走。对于遗产我已经想了,到时候我不在了,无所谓,按照法律继承程序来办。这些都是我俩瞒着父母,私底下做的。(XW,沈阳,2007)

为了免除异性恋婚姻所带来的诸如经济、法律、社会责任和义务所引发的麻烦和纠纷,男同与女同在结婚登记前,会签署一份他们认为比结婚证书更为重要的协议,以对双方财产(婚前和婚后)、义务(如是否赡养父母和抚养子女)做出清楚的规定和划分。其规定的内容在形式上与婚姻法并不冲突(虽然究其根源和目的与立法的宗旨大相径庭),这无疑为两个无情无爱却要缔结社会契约的男同和女同吃了一颗定心丸,因为这将在最大程度上保证各自的利益不受损失。

……因为这个实质就是骗人。你得和她演得很好啊。别的不说万一被催生小孩怎么办?(BO,福建,2012)

我们都要爱这个孩子,负责。(问:那样其实就是个核心家庭了?)对啊,哎,这是个很大的包袱。我也想过生完孩子后就离婚吧,但仔细想想……肯定不是儿戏啊!说离就离了?孩子怎么办?在一起的话各自也有喜欢的人,以后他长大了怎么说?(BT,北京,2012)

虽然从形式上而言,男同女同的婚姻符合制度和法律,但从内容而言却没有现代婚姻所需的真情,彼此更像是朋友关系。这不啻是虚置了异性恋婚姻制度,而使同性之间的感情在异性恋婚姻的名义下实至了。在这个意义上,异性恋婚姻反倒成了保护伞。首先没有了父母的唠叨,其次夫妻精诚合作且无利益纠葛,最后各过各的幸福生活,似乎各方都得到了暂时满意的结果。但是通过对青年同性恋者的访谈发现,他们对于形式婚姻有着诸多的顾虑,比如需要有瞒天过海的演技、强调平等的“夫”“妻”关系,还有最为棘手和关键的生育问题。很多打算步入形式婚姻的青年同性恋者对拥有自己的孩子充满期待。然而,中国目前实际的操作层面却挑战重重(比如要和对方发生性行为、双方如何抚养孩子和对孩子负责等)。谈到这些,大家都不免茫然。与此形成鲜明对比的是,在那些同性婚姻合法的国家,同性伴侣讨论如何利用辅助生殖技术,生育出携带自身基因的孩子并且和伴侣努力抚育。国外已经有相关研究在讨论同性恋父母与异性恋父母养育孩子方面的异同(Welch,2011)。而在中国,笔者看到的多是形式婚姻中和父母斗智斗勇的男同和女同。其实,选择形式婚姻本身,与婚外有“婚”和“两个儿子”的“婚姻”一样,仍旧是使用异性恋的框架和策略来解决同性恋的问题。

上文所述的XW和Ling在结婚一年后,被父母发现形式婚姻的真实状况而离婚。XW的母亲对丈夫隐瞒了儿子同性恋的身份,只说离婚是夫妻感情不和。为此,XW对母亲身怀愧疚,按照母亲“婚姻失败、事业进步”的提法,考上公务员,给母亲一个交代。

我妈现在会经常过来照顾我,想让我离开(同性恋)群体。从父母角度,他们承受的东西太多,我应该尽力让他们满意,我个人想将来遇到合适的姑娘再结婚。人性格还是有两面性,毕竟(同性恋)这条路走下去,没什么好处。(XW,2010)

XW在积极地相亲,争取缔结一门让母亲满意的异性恋婚姻。由此,XW的形式婚姻似乎朝向异性恋婚姻路径。一旦XW结婚,是否也会朝着前述的婚外有“婚”的方向发展,笔者不得而知。这也体现出同性恋婚姻形态转变的可能和意义。

六、隐性“婚”:对制度婚的策略性实践和文化性适应

在以“孝”为家庭核心伦理观和社会评判价值观的背景下,在同性婚姻尚未被立法承认的情况下,多数同性恋者选择向父母隐瞒实情,违心地步入异性婚姻。在本文的观察范围内,他们发展出三种特殊的隐性婚姻形态:婚外有“婚”、“两个儿子”的“婚姻”、男同女同形式婚姻。这既不违反现有的婚姻制度,又能满足自身欲望和感情需要,是一种兼顾异性恋和同性恋的变通策略和实践。一些同性恋者在隐性“婚”和制度婚的分界线上游走,可将这些婚姻形态和生活方式归结为对异性恋婚姻制度的一种回应和文化性适应。同时,我们看到婚外有“婚”、“两个儿子”的“婚姻”、男同女同形式婚姻是流动的,它们随着事态发展而不断变化。从法律层面,隐性“婚”的流变由于其非法性较易理解;从文化层面,隐性“婚”本身(如前文所述的同性“婚”的仪式、以另一个儿子的身份接纳同性恋人以及不同形态隐性“婚”间的转换,如形式婚姻→异性婚姻→婚外有“婚”等)虽想跳脱异性恋婚姻的框架,但究其本源仍是异性恋婚姻发酵的不同模具的产品,这也反衬出传统力量(权威、秩序、文化、伦理、制度等)在现代社会的强劲影响。

同时,同性恋群体无论采纳何种形式,均体现了这一群体在面对婚姻制度时的困境,这是家庭—社会—国家三位一体的父权制引发的结果。在家庭场域中,同性恋者很少有自我而言,个性没有纯粹独立的发展选择,个人事务的边界就是家庭乃至宗族网络的边界。在社会组织中,不止一个访谈对象表明,若想在“体制内”有所发展,过“正常人”的日子,按“规则”办事是必要条件。在国家层面,目前只从性病艾滋病防治角度命名的“男男性接触者”承认这一群体的存在。这种“父权”文化底色与西方同性恋群体倡导 “赋权”的背景大相径庭。当今的中国同性恋群体,身处传统“父权”与舶来“赋权”这个矛盾综合体中,既有身份的觉醒却又在现实生活中无可奈何。因此,我们要弹性地看待和理解他们的婚姻选择及实践。

在中国情境下,婚姻的实质是对父母、夫妻、子女的责任,而非一个男人和一个女人浪漫的私事,这是整合性理解的结果。婚姻更似一个家庭空间中的公共事件,需要考虑各方力量的角力并达致最终的和谐。虽然随着时代的变迁些许事项有所改变,但其结构和经验已内化于心并世代传承。同性恋群体处理婚姻问题时,也体现出责任的意义优先于情欲的意义存在。首先,同性恋丈夫优先选择的是原生性认同,即对父母、妻子和孩子而言的家庭成员的身份,他也期望被家人这样认同。其次,他们不愿舍弃自我认同。但当原生性认同和自我认同相碰撞的时候,同性恋者陷入了两难。

诚然,目前相关研究中对于责任的讨论更多地是站在社会结构的层面,比如对于既定人伦秩序和社会秩序的遵从;并且,在同性恋群体内部圈层,也不乏对于走入异性婚姻的批评。这一是包含身份政治层面上的二元对立,二是包括对于“同妻”等人群的伤害。然而,我们站在理论角度进行理性批判的同时,却忽略了一个重要的感性维度——情感的考量。不管是对父母、子女的原生情感,对妻子的亲情,还是同性之间的爱情,这样一个温情变量的加入,都有助于我们更多元、更立体地看待同性恋群体的婚姻与家庭,这也是未来努力的研究方向。

参考文献:

[1]Chou Wah-Shan.HomosexualityandtheCulturalPoliticsofTongzhiinChineseSocieties.Gay and Lesbian Asia: Culture, Identity, Community,2001,40:27-46.

[2]E.L.Engebretsen.IntimatePractices,ConjugalIdeals:AffectiveTiesandRelationshipStrategiesamongLala(Lesbian)WomeninContemporaryBeijing.Sexuality Research & Social Policy,2009(3): 3-14.

[3]E. E.Evans-Pritchard. The Azande. Oxford: Clarendon Press,1976.

[4]T.Hildebrandt.Same-sexMarriageinChina?TheStrategicPromulgationofAProgressivePolicyandItsImpactonLGBTActivism.Review of International Studies.2010(1):1-20.

[5]L.A.Peplau,A. W. Fingerhut.TheCloseRelationshipsofLesbianandGayMen. Annual Review of Psychology,2007(58):405-424,.

[6]K.Welch. Think Human Sexuality. Boston: Pearson Education, 2011.

[7]费孝通.乡土中国·生育制度.北京:北京大学出版社,1998.

[8]富晓星,吴振.男同性恋群体的城市空间分布及文化生产:以沈阳市为例.工程研究——跨学科视野中的工程,2010(1).

[9]林语堂.吾国与吾民.黄嘉德,译.西安:陕西师范大学出版社,2003.

[10]南希·E.列文.同性恋的婚姻、生育和亲属制度.思想战线,2010(1).

[11]斯蒂芬妮·库茨.婚姻简史,秦传安,王璠,译.北京:中央编译出版社,2009.

[12]王晴锋.认同而不“出柜”——同性恋者生存现状的调查研究.中国农业大学学报:社会科学版,2011(4).

[13]魏伟.圈内人如何看待同性婚姻?——内化的异性恋正统主义对“同志”的影响.华东理工大学学报:社会科学版,2010(4).

[14]威廉·A·哈维兰.文化人类学,翟铁鹏,张钰,译.上海:上海社会科学院出版社,2006.

[15]张北川,等.中国九城市2046例男同性恋者与艾滋病相关状况调查概论.中国性科学,2008(8).

——基于对国内某大型形式婚姻网站征婚广告的内容分析