高校大学生体育素质教育与现行课程融合的研究

王牧野

(吉林大学 体育学院,吉林 长春 130022)

高等院校是国家建设人才培养的摇篮,对培养全面发展的高素质人才具有不可推卸的责任。随着我国高等教育体制改革的深入和素质教育这一全新科学的教育模式的推广,高校体育教学中纳入素质教育的新理念,逐步摒弃以往应试教育的弊端,有助于改善当前高校体育教学的现状,有效提高高校体育人才培养的质量。

一、大学生体育素质教育内容体系的构建

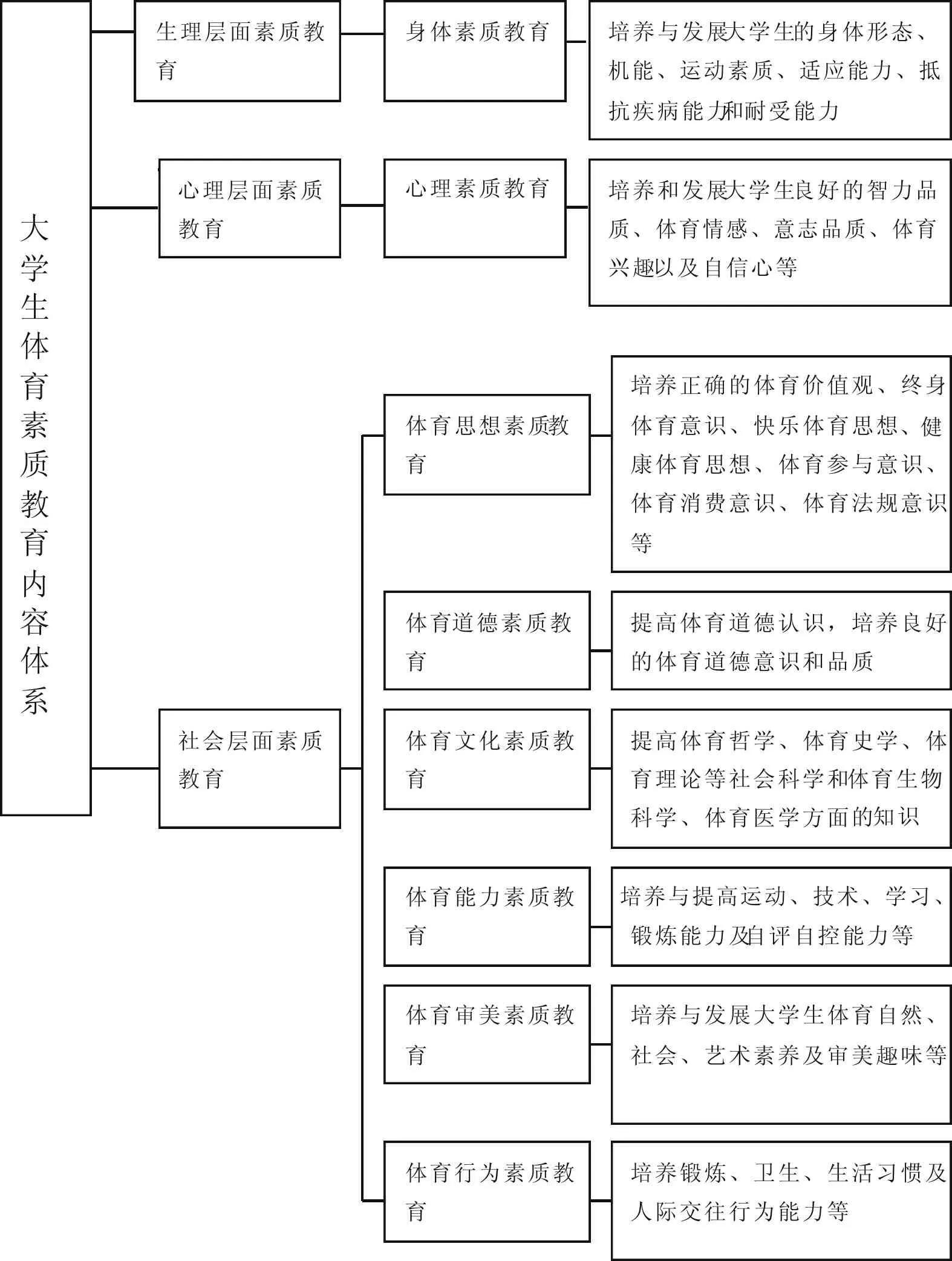

素质的基本要素是知识和能力。[1]现阶段,我国倡导和要求全面实施素质教育,其根本目的是把以往的从注重知识本位转化为注重能力本位,从注重知识结果转化为注重创造知识的方法和过程。根据现代大学体育教育培养人才的宗旨和特点,构建大学生体育素质教育内容体系应包括三个层面:一是生理层面,即身体素质。二是心理层面,即体育心理素质。三是社会层面,即涵盖体育思想、体育道德、体育文化、体育能力、体育审美、体育行为等方面的素质。该体系中多维复杂、纵横交错的内容(见表1)具有全面性与主体性、客观性与时代性、继承性与创新性、特殊性与拓展性、系统性与动态性等相结合的特点。

二、体育素质教育与现行课程的融合

高校体育素质教育是素质教育的深化和发展,是教育创新的必然趋势,是培养现代高素质人才的基本途径。体育素质教育的层次性、过程性和实践性,决定了在其实施过程中,必须与现行体育教学相结合,将大学生体育素质教育的内容融合到相关体育课程之中。为此,在高校体育教学中应注意把握以下几点:

1.注重体育基础知识、技术和技能的传授,培养大学生的运动能力

体育基本知识包括:运动生理、解剖的基本知识,体育锻炼的原理、原则和方法,体育与保健的基本知识,自我监督和评价的基本知识。高校体育教育通过传授体育基础知识、技术和技能,使学生掌握科学的锻炼方法和手段,具备一定的运动能力是体育教学的基本任务。学生通过体育教学中技术、技能的传授来了解体育运动的客观规律,再通过课外科学的训练和竞赛的反复实践,熟练掌握体育运动技术、技能等各项锻炼身体的手段,增强体质,为终身体育锻炼奠定良好的体质、知识和运动技术基础。

2.注重教学过程中的德育渗透,培养大学生良好的意志品质

在高校体育教育中,体育教学及各种体育赛事、体育活动通过一系列有目的、有计划、有组织的体育运动来培养大学生的运动技能,锻炼身心。由于许多活动都是集体进行的,且体育竞赛中既有强烈的竞争气氛,又有严格的规则约束,因此在体育教学过程中,教师应注重德育教育的渗透,培养学生自觉增强遵纪守法、团结协作、公平竞争的意识,增强集体主义观念和组织纪律性。当学生们在体育运动中遇到来自环境、气候、器械条件或身体、心理等方面的问题和困难时,教师应有的放矢,及时地给予耐心细致的思想引导,把教学和训练过程与意志品质的培养过程融合在一起,帮助学生树立勇于面对、乐于挑战、敢于战胜的勇气和信心,使学生们在学习和运动实践中培养毅力,有意识地磨练意志品质,从而建立正确的体育道德观念。教师还应通过体育竞赛中的裁判、指导、技战术点评等环节潜移默化地影响学生,用自己的一言一行、一举一动感染学生,以塑造学生的心灵。

表1

3.注重课程教学心理伴随训练,培养大学生良好的心理素质

大学生良好的心理素质应包括职业工作所具备的心理和适应社会的健康心理两个方面。

心理学家经过大量研究证明,大学毕业生处理工作能力的高低,虽然主要取决于他们的技术、理论水平,但能否发挥已掌握的技术,在很大程度上取决于他们当时的心理状态。心理状态好的大学毕业生能充分发挥甚至超水平发挥已掌握的技术,从而能完成好各项工作任务。

何谓适应社会的健康心理?从联合国世界卫生组织所下的健康定义解释来看,健康的个人能有效地适应社会环境,能妥善地处理人际关系,其行为符合生活环境中的常态,能面对现实,积极调适,有良好的心理适应能力。

为此,教学中教师除利用体育教学内容中的训练方法来磨练大学生所需的坚强、沉着、果断、机敏、坚韧等心理品质外,还要根据学生身体素质、心理特征、个性差异,采用相应的教学手段,如语言刺激、鼓励和启发、设置规则和协作项目等,有目的地培养学生适应社会环境的心理品质。

4.注重课程教学审美教育,培养大学生欣赏美、创造美的能力

体育运动对美的追求是人类内心世界的活动。在体育运动中,人们通过具体形体的活动把人类的智慧、技巧,以及美好的情感和崇高的理想与追求在运动的瞬间淋漓尽致地展现出来,以唤起人们心灵上的陶醉和心理上的自豪感,从中感受人与自然的和谐与美好,认识美和理解美。在体育教学和体育运动中,教师不仅要引导学生在运动中感受美和认识美,还要引导他们积极地去创造美,使他们形成正确的审美观,培养高尚的审美情操。一方面教师要通过制定适合学生身体条件的教学方案或设计体育赛事活动等,利用各种体育运动形式使学生能够有效地增强体质,获得健美的体型、强健的骨骼、发达的肌肉、健康的肤色和优美的姿态。另一方面,教师还要在教学过程中注重和渗透审美教育,使学生充分认识到体育运动之美的价值所在,用体育之美感教育开拓学生的胸襟、陶冶学生的情怀,以使学生达到心灵美与外在美的统一。

5.注重课程教学教养一致行为的规范,培养大学生良好的运动习惯

大学生良好的锻炼、卫生、生活习惯及人际交往行为等,都有赖于体育教学长期坚持教养一致的培养。“教”是“养”的前提和基础,“养”是“教”的巩固和提高,“教”和“养”是相辅相成,互为依存的。教养一致就是把“教”与“养”紧密结合起来,把养成贯穿到体育教学与训练的各环节中。为此,教师除向大学生传授相关的体育锻炼、保健与卫生常识和各项运动行为规范外,还要在抓养成方面下功夫:一要坚持从每次课和每天一小时体育锻炼抓起,充分利用各种机会、各种活动、各种场合,一点一滴地培养按体育运动规律、规则办事的良好习惯。二要严格要求抓养成,严格执行体育运动规律、规则,随时纠正不符合体育运动规律、规则的言行。三要坚持不懈抓养成,必须日复一日,坚持经常,最终才能形成大学生良好的锻炼、卫生、生活习惯。

三、结语

构建高校大学生体育素质教育与现行课程融合的新模式是一项系统工程,要确立一种全新的观念并付诸于实践,不是仅通过一些思想呼吁和简单的课程调整,就能达到进行大学生体育素质教育的目的,而必须通过多方面的综合改革,逐步建立、完善大学生体育素质教育内容体系,并将体育素质教育内容与现行体育教学融合,才能实现理念与现实的结合,才能达到全面提升高校大学生身体素质、心理素质的教育目的,为社会主义现代化的发展提供合格的高素质人才。

[1]吴晓红,周桂芳,陈峰.素质教育对高校教学改革的启示[J].中国成人教育,2007,(6):126-127.