学校体育“同伴教育”模式对城市少儿“伙伴危机”的实验干预研究

李双军

自1982年计划生育被确定为我国的一项基本国策以来,独生子女现象日益普遍,尤其城市独生子女成为倍受人们关注的群体。2004年南京市小学生心理信息采集与分析中心对该市上千名小学生的调查发现,孩子们多因缺少同伴交往,感到孤独痛苦,短时间内“伙伴危机”问题引起了社会各行学者们的重视。根据“伙伴危机”提出的社会背景,结合大百科全书、凯普兰和埃里克森理论对“伙伴”和“危机”解释的研究[1-3],因缺少同伴交往而导致的危机处于易感期,最初表现为内心的孤独感及出现采取各种积极或者消极应对方式、方法的潜意识行为。长期孤独或者消极的应对将导致各种不健康的心理问题。目前对孤独感的实践干预研究在国内外都极为匮乏。我国吴剑(2007)等的研究提出了“对儿童孤独感的干预应该在班级进行干预,增强班级体的接纳性,优化班级体氛围,这也是原有干预的缺陷所在;团体干预结合班级干预的方法具有时间经济性、可操作性、可控性、实效性等特点,学校心理健康教育中应广泛推广使用[4]”的结论。学生多数时间在学校,那么研究能够让孩子们采用积极的应对方式的教育环境和方式、方法等,来防治这种孤独感,从而缓解甚至消灭“伙伴危机”问题,成了当今教育者义不容辞的责任。本研究通过实验的方式验证了将“同伴教育”模式引入学校体育课和活动中而构建的学校体育“同伴教育”活动模式对“伙伴危机”干预的效果。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

因研究者受到时间、精力、经济等条件限制,本研究采用考分高、考学人多数、考学竞争大及经济等具有一定代表性的山东省济南市小学3~6年级的学生为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过对中国期刊全文据数据库、维普全文数据库、Ebsco 数据库、同济大学数字图书馆、复旦大学图书馆电子阅览室以及互联网Google、Baidu 等电子资源,以“伙伴”、“危机”、“伙伴危机”、“孤独感”、“同伴交往”、“同伴教育”等为关键词进行模糊方式的检索,收集与本研究相关的期刊论文、学位论文、新闻资料、文件等。通过对文献的分析整理,以了解前人及当前国内外相关研究的现状,并为本研究奠定坚实基础。

1.2.2 实验法

1.2.2.1 实验目的 通过实验,验证学校体育“同伴教育”活动干预模式对济南市少儿“伙伴危机”的干预效果。

1.2.2.2 实验对象及其选取 在济南市历城区港沟实验小学3~6年级的每个年级中随机抽取2 个班为实验样本,然后再随机分成实验组和对照组各1 个班。

1.2.2.3 实验方法 本实验采用双盲实验的方法,整个实验过程不向学生、指导老师、班主任及测试人员等透漏实验目的。

1.2.2.4 实验变量

因变量:社会行为、同伴接纳(社会喜好)、友谊质量、社交自我知觉、孤独感

自变量:常规体育课与大课间的教学或活动内容、教学模式。注:1)实验组:①常规课内容,以目前一直采用的体质测试或相关项目为主,辅以10~15 分钟的游戏;项目练习和游戏(注:多采用诸如“贴膏药”、“喊号追人”、“传球比快”、“运球接力”等简单易行的游戏)均采用“同伴教育”模式。②不改变目前学校课外体育活动现状,但将大课间改为各种简单易行的游戏,同样采用“同伴教育”活动模式。2)自然对照组,不采取任何干预措施。

1.2.2.5 测量工具及测量方法

1)班级戏剧量表:采用Master 等人制定的“班级戏剧”问卷(Class Play Questionnaire)测量儿童的社会行为,陈欣银等曾用该量表对中国儿童进行测量,具有很好的信度和效度。在施测时要求被试在班级内对24种角色(如“好的领导”、“经常打架”)分别提出3个最适合扮演的同学的名字,根据每个同学在某个项目上被提名的次数,计算在该项目上的得分,然后以班级为单位对分数进行标准化。

2)同伴提名量表:采用同伴提名法测量同伴关系。同伴提名包括正向提名和反向提名两部分,题目为:“在你们班中,可能有你最喜欢和最不喜欢的同学,请你分别写出3 个你最喜欢的和最不喜欢的同学名字。”在测试时给每个被试都提供一份班级名单列表。根据Coie 和Dodge 在1983年提出的分类标准,以班级为单位将正向提名(ML)、反向提名(LL)的次数标准化,二者之差为社会喜好(SP)分数,即受欢迎程度,作为被试同伴接纳性的指标,得分越高,表明受欢迎程度越高。以往这方面的研究表明该方法具有良好的有效性和可靠性。

3)FQQ(友谊质量问卷):友谊质量问卷(Friendship Quality Questionnaire)该量表评价与最好朋友的友谊质量。共18 个项目,陪伴与娱乐、亲密袒露与交流、冲突解决策略、冲突与背叛6 个维度。该量表为五点量表,根据回答选项计算各维度得分。实测的各维度Cronbach’s alpha 均在0.800 左右。

4)社交自我知觉测量:儿童社交自我知觉问卷(The Self-Perceived Social Competence Scale for Children)是Harter (1982)编制的儿童自我知觉问卷中社交自我知觉这一维度形成的量表。该量表给被试同时呈现两个描述性的句子,首先要求被试确定他/她更符合哪一句的描述,然后再确定他/她是有点符合该描述还是完全符合,分别记为1~4 分。计算该维度所有项目的总分,并在年级内标准化,根据Z 分数将儿童分为3 类:高社交自我知觉型(Z >0.5)、一般社交自我知觉型(-0.5≤Z≤0.5)、低社交自我知觉型(Z <-0.5)。

5)儿童孤独感量表:采用Asher 等人1984年编制的专用于3~6年级学生的儿童孤独量表,该量表包括16 个孤独项目(10 条指向孤独,6 条指向非孤独)和8个关于个人爱好的插入项目(为使被试在回答时放松一些),因子分析表明插入项目与负荷于单一因子上的16 个孤独条目无关。计算16 个项目的平均分(反向计分的题目先要进行转换),得到儿童的孤独感得分,得分越高,表示孤独感越强,这一计分方法在国内外都被广泛采用。

1.2.2.6 实验过程

因变量的测量:采用社会行为、同伴接纳(社会喜好)、友谊质量、社交自我知觉、孤独感量表对实验组和对照组进行实验前的测量。

同伴教育者的选拔与培训:同伴教育者的选拔采用同伴交往分数高和孤独感分数低的学生结合班主任的推荐进行选拔,一个班50 人一般选拔5~6 个同伴教育者,其中主持人1 名,核心组成员4~5 名(注:当分组进行同伴教育时,采用自主结组,核心组成员分配到各小组中,转换为小组中的主持人,行使各自的权利和义务);他们的培训由承担本课题研究者事先培训的实验指导员负责。

学校体育“同伴教育”模式设计及实施:1)模式主要包括以下几点:目的;对象(年级);活动内容;模式开展形式(小组和集体两种形式);组织方法与程序;2)实施流程:①同伴教育者作为场内的指导者同时也是参与者,主持人对核心组成员进行分工(核心组成员分别负责活动目的的讲解;活动形式、规则、方法及注意事项的讲解与示范;活动的人员、队伍的调动;活动过程中积极的信息反馈)。②目的讲解。③活动形式、规则、方法及注意事项的讲解与示范。④分组或者集体进行活动。⑤主持人活动后的信息反馈与小结。4)实验实施:同伴教育者负责每次活动的场内指导,指导老师在场外负责必要的指导、活动秩序、安全等事项。

1.2.2.7 实验控制

1)实验组采用学校体育“同伴教育”活动模式进行活动,指导老师在场外指导,按时做不同阶段的各种测试;对照组采用常规的学校体育活动模式进行活动,只做不同阶段的各种测试,不做其他任何干预。

2)实验对象都是随机分成的实验组和对照组,但其前提条件是先做孤独感测量,要求结果比较中两组没有显著性差异。

3)实验地点在实验前、后保持同一地点,实验环境尽可能控制在风力、光照度比较良好的条件下进行。

4)实验时间:本实验时间为:2012年9月-11月,共计12周。

1.2.3 数理统计法

实验获得的数据均采用excel 和spss12.0 软件进行处理。

1.2.4 逻辑分析法

对通过文献资料法获得的信息结合实验数据的统计结果,进行逻辑分析,得出本研究的结果与结论。

2 研究结果与分析

2.1 学校体育“同伴教育”干预模式理论依据

首先根据“伙伴危机”提出的社会背景,结合大百科全书、凯普兰和埃里克森理论对“伙伴”和“危机”解释的研究[1-3],可以初步判断孩子们因缺少同伴交往导致的“伙伴危机”处于易感期,最初表现为内心的孤独感,他们会寻求积极或消极的应对方式来应对这种孤独感。因而,这个时期如能采用积极的应对方式,来防治这种孤独感,理论上应能够缓解甚至消灭“伙伴危机”问题。同时,前人研究结果证实同伴交往4 个水平不同维度对孤独感具有较强的预测能力,因而,用同伴交往4 个水平和孤独感作为对“伙伴危机”进行干预的指标的理论上是可行的;

其次,前期研究认为,“伙伴危机”产生主要原因按照主次排序依次是政治因素中的计划生育政策和城市化建设政策;教育因素中的升学体制、全民教育意识因素;经济因素中的以经济建设为中心政策因素;社会人文环境因素中的社会风气、居住环境、交通环境及家长限制等因素。就目前我国发展趋势看,这些因素很难采取某些途径进行较大改变。“伙伴危机”对孩子身心健康的危害涉及心理、情感乃至生理等多个方面,而目前的干预却仅仅停留在家长如何做的层面上。

另外,尽管学校体育本身对孩子们的身心健康发展是有利的,且吴剑(2007)等在研究后提出,对儿童孤独感的干预应该在班级进行干预,增强班级体的接纳性,优化班级体氛围,这是原有干预的缺陷所在;团体干预结合班级干预的方法具有时间经济性、可操作性、可控性、实效性等特点,学校心理健康教育中应广泛推广使用。从形式上说,学校体育为对同伴交往和孤独感干预提供适宜环境的平台。但目前受升学体制、健康观念、体育施设场地投入等诸多主客观因素限制,且短时间难以改变的现实条件下,学校体育想洗心革面真正发挥学校体育本质功能是不易做到的,我们教学改革不能不尊重事实。

然而,“同伴教育”的出现让我们看到了希望。“同伴教育”(Peer Education)是在相同年龄阶段中进行交流或者教育的方式,通过一起分享知识、经验和观念,利用朋辈的相互影响,在彼此之间传递健康向上的思想、知识,以唤起共鸣,促使青少年教育内化的一种教育方式。本质特征在于教育者与被教育者是相互融洽、有信任感的同龄伙伴关系,而非师生关系,因而便于通过人际交流与反馈,在知识、观念、世界观、价值观、思维方式等方面相互影响,相互分享生活中有用的经验和信息,进而能够到达增加同伴之间的情感,建立良好的伙伴关系,培养社会交往能力,以及健全的人格等功能目标。它具有文化适宜性、简单易操作性、易接受性和高效性等优点[5]。其理论基础包括社会化理论、趋同论、沟通交流层次论和群体压力论。

“同伴教育”模式提供了交流或者教育的形式与方式、方法,学校体育提供了交流或者教育活动的内容(体育课和课间操活动项目)。体育交流或者教育活动包含活动规则、领导小组的构建、活动的组织、小组成员的分工与合作、活动中语言与肢体交流、冲突事件的处理、奖励惩罚措施等要素。若使活动顺利进行,必须要使得这些要素相互作用,进而达到活动的目的。因活动特殊的形式、方式与方法,使得活动要素相互作用的过程出现了鼓励机制、合作机制、协调机制、沟通机制、信任机制、领导与决策机制、责任与行为约束机制、合作各方风险共担机制等作用机制。这些机制能对同伴交往社会行为水平的亲社会行为、攻击行为、退缩行为;同伴关系水平的社会喜好;社会自我知觉;友谊质量中的肯定与关心、帮助与指导、陪伴与娱乐、亲密袒露与交流、冲突解决策略、冲突与背叛等维度的作用几乎一目了然。

因而,将同伴教育模式运用到学校体育活动中,对现有学校体育(体育课、大课间、课外体育活动)内容并不做大改动,主要是改变上课的模式,如只将大课间改为简单易行的游戏,体育课10~15 分钟时间改为游戏,其他时间练习部分均采用同伴教育活动模式。进而既做到尊重现实,又能将有利于同伴交往且能充分发挥学校体育对同伴交往不同水平、不同维度的作用功能,理论上能够较好地对孤独感进行干预,从而达到干预甚至消除“伙伴危机”问题。

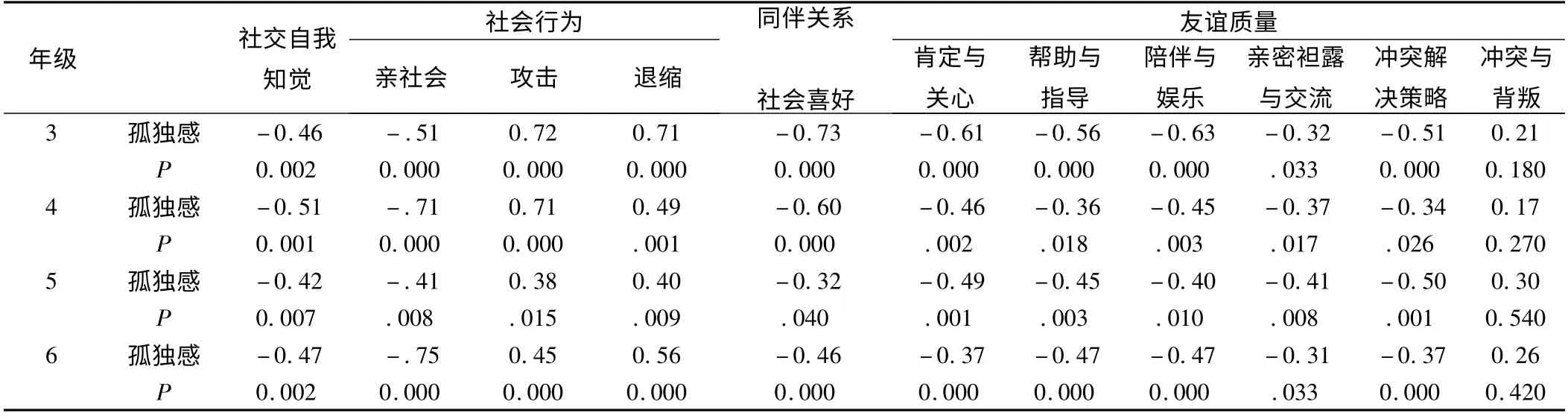

2.2 孤独感与同伴交往4 个水平上不同维度的相关性分析

独立样本t 检验差异性水平反映两样本的相关性程度的高低。根据实验前3~6年级每个年级中两个班孤独感与同伴交往4 个水平不同维度指标相关性统计结果可知,不同年级学生的孤独感与社交自我知觉、社会行为中的亲社会行为和退缩行为、友谊质量中的肯定有关心和陪伴与娱乐维度呈现高度正或负相关,而在同伴交往的其他维度上(冲突与背叛维度除外)不同年级出现了高度和中度正或负相关的差异性,不过,多数呈高度正或负相关;但在冲突与背叛维度上则呈现一般正相关,这和前人研究成果存在较大差异的一点。在其他个别维度上略有差异,但总体上来说,同伴交往4 个水平中除了冲突与背叛维度外,其他维度对孤独感都具有较高或一定的预测能力,和前人研究成果基本一致。

表1 孤独感与同伴交往4 个水平上不同维度指标相关性统计结果

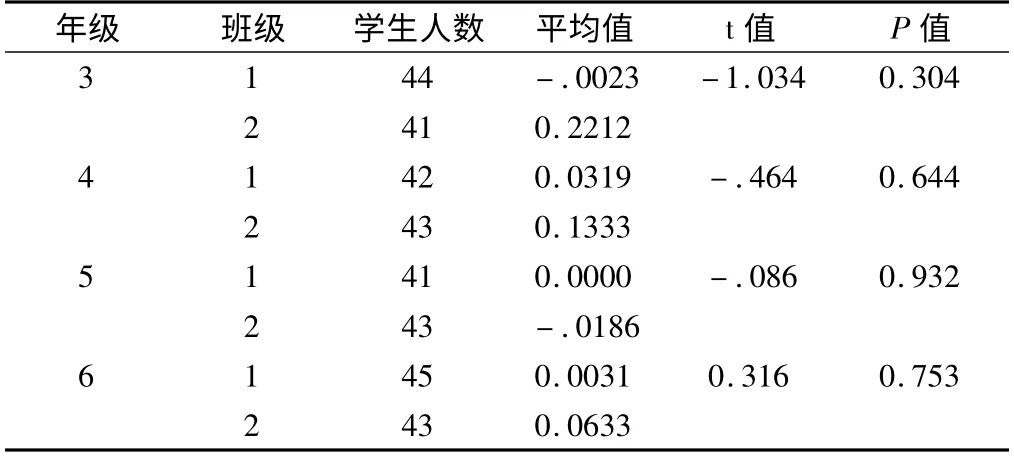

2.3 不同年级实验组和对照组孤独感实验前的差异性比较

根据不同年级实验组和对照组孤独感实验前的差异性统计结果可知(见表2),4 个年级中,实验组和对照组实验前孤独感差异性不显著。

表2 不同年级实验组和对照组孤独感实验前的差异性统计结果

2.4 不同年级实验组中高孤独感组组内孤独感的实验前后差异性比较

根据不同年级实验组高孤独感组内孤独感实验前后的配对t 检验统计结果可知(见表3),4 个年级中,P 值都小于0.05 而大于0.01,具有显著性差异。

表3 不同年级实验组中高孤独感组组内孤独感的实验前后差异性统计结果

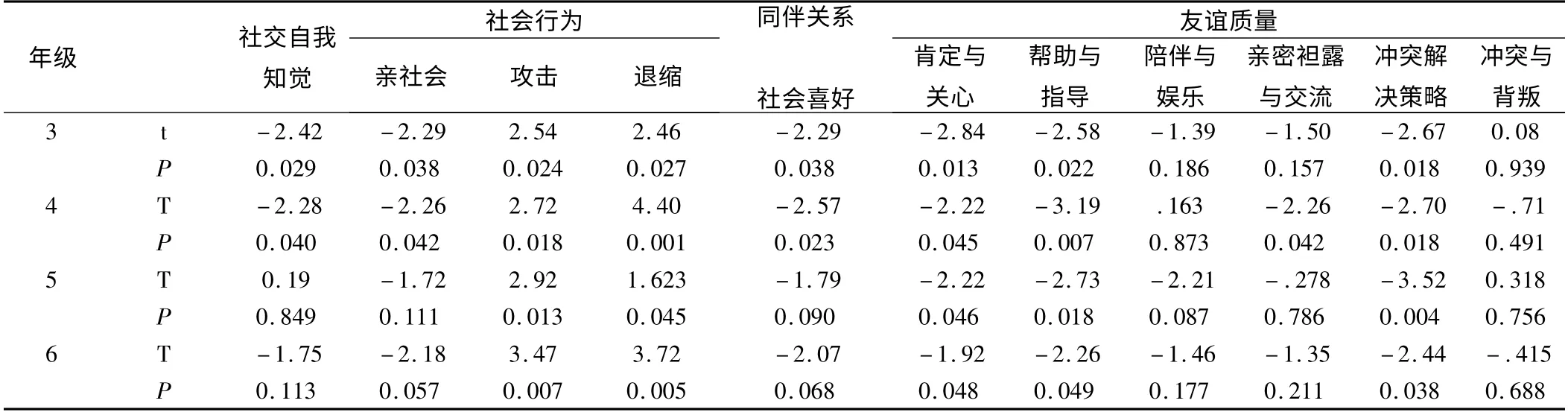

2.5 不同年级实验组中高孤独感组组内同伴交往4个水平实验前后对比分析

表4 不同年级实验组中高孤独感组组内同伴交往4 个水平不同维度实验前后差异性统计结果

从不同年级实验组中高孤独感组组内同伴交往4个水平不同维度实验前后配对t 检验统计结果(见表4)看,在攻击、退缩、肯定与关心、帮助与指导、冲突解决策略5 个维度上,P 值都小于0.05,出现了显著性和非常显著性差异,证明了学校体育“同伴教育”模式对这几个维度的作用是显著的。

在陪伴与娱乐、亲密袒露与交流两个维度上,只有4年级的亲密袒露与交流这个维度上出现了显著性差异,其他的差异都不明显,这应该与此模式的活动内容与方式有关,在体育活动中,尽管是同伴之间共同完成的,但在活动中陪伴与娱乐、亲密袒露与交流的场合和机会很少,理论研究中作用机制也证明这个假设。

另外,3、4年级中,社交自我知觉、亲社会行为、社会喜好3 个维度上出现了显著性差异,而5、6年级则没有出现显著性差异。这可能与这3 个心理素质的形成及发展趋势有关,一是这3种心理素质需要较长时间形成或者改变,另外,随着年龄的增长,需要改变的时间可能会更长,这方面有待进一步研究;

与孤独感相关性一般的冲突与背叛维度在4 个年级中都没有出现显著性差异,这个维度无论是与孤独感相关性问题,还是模式对它的作用机制问题都有待进一步研究。

3 研究结论与建议

3.1 结论

3.1.1 从理论上分析,虽然导致“伙伴危机”的诸多因素以及学校体育发展的现实限制条件在短时间内难以改变,但由于孤独感和同伴交往的不同维度不同水平可以作为干预的指标,并且由于同伴教育模式的文化适宜性、易接受性、高效性等优点,其与学校体育相结合,产生的鼓励机制、合作机制、协调机制、沟通机制、信任机制等作用机制,能对孤独感和同伴交往的不同维度不同水平产生有效的干预作用。

3.1.2 从实验结果来看,学校体育“同伴教育”模式对孤独感的干预作用是有效的。

3.1.3 实验前后在攻击、退缩、肯定与关心、帮助与指导、冲突解决策略5 个维度上,出现了显著性和非常显著性差异,证明了学校体育“同伴教育”模式对这几个维度的作用是显著的,也是孤独感降低的主要原因。

在陪伴与娱乐、亲密袒露与交流两个维度上,只有4年级的亲密袒露与交流这个维度上出现了显著性差异,其他的差异都不明显,这应该与此模式的活动内容与方式有关,在体育活动中,尽管是同伴之间共同完成的,但在活动中陪伴与娱乐、亲密袒露与交流的场合和机会很少,理论研究中作用机制也证明这个假设。

另外,3、4年级中,社交自我知觉、亲社会行为、社会喜好3 个维度上出现了显著性差异,而5、6年级则没有出现显著性差异。这可能与它们的形成及发展趋势有关,一是它们需要较长时间形成或者改变,另外,随着年龄的增长,需要改变的时间可能会更长。与孤独感相关性一般的冲突与背叛维度在4 个年级中都没有出现显著性差异。这两点都有待进一步研究。

3.2 建议

3.2.1 有关学校体育“同伴教育”模式对孤独感和同伴交往不同水平不同维度的作用机制有待进一步研究,明确作用机制,对今后的理论和实践运用都是必要的。

3.2.2 对于孤独感与同伴交往中友谊质量水平中的冲突与背叛维度的相关性问题,社交自我知觉、亲社会行为、社会喜好3 个维度上不同年级出现显著程度的差异问题,以及学校体育“同伴教育”模式对冲突与背叛维度干预作用不显著问题,进行必要的后继研究。

[1]《中国大百科全书》总编委会.中国大百科全书(第二版)[M].北京:中国大百科全书出版社,2009.

[2]危 机 概述[OL].http://baike.baidu.com/view/735524.htm,2011-10-14.

[3]吴松全.埃里克森人格发展八阶段理论[OL].http://wenku.baidu.com/view/ efc57 a14866fb84ae45c8db1.html,2011-10-20.

[4]吴剑.孤独感及我国小学儿童孤独感研究综述[J].思想理论教育,2007(7).

[5]付太山.高校体育教学中学生心理障碍成因及调控机制[J].山东体育科技,2010(2).

[6]吕姿之.高原艾滋病/性病/安全性行为同伴教育项目评价设计[J].中国健康教育杂志,1999(14).