上海市城区中心地带三带喙库蚊种群新动态及应对措施的研究*

高 强 周毅彬 曹 晖 冷培恩

(1.上海市黄浦区疾病预防控制中心,病媒生物防治科,上海 200023; 2.上海市疾病预防控制中心,病媒生物防治科,上海 200336)

三带喙库蚊Culextritaeniorhynchus是流行性乙型脑炎(乙脑)的主要传播媒介(于恩庶,1996)。该蚊幼虫孳生于城乡清净或稍污染、静止或半流动的水体中,习见于向阳泥地、水位较低、水质清洁、漂浮植物丛生的水域,如水田、池塘、沼泽、水坑、洼地、山溪、积水、灌溉沟渠等(陆宝麟,1997)。作为田塘孳生性蚊虫,三带喙库蚊在城市由于没有适宜的孳生场所已难觅踪迹。但随着气候与环境的变化,近几年在城区内发现三带喙库蚊时有报道(周明浩等,2011)。

在上海城区常规成蚊密度监测中,三带喙库蚊成蚊偶有发现,但三带喙库蚊孳生地在上海城区未见有相关报道。本研究选取三带喙库蚊较容易出现的公园和绿化区域环境类型,针对常规监测可能存在的时间盲点和偶然性等不足,采用连续性成蚊动态监测与蚊幼孳生地调查相结合的方法,针对环境变化等因素所引起的三带喙库蚊在上海市中心城区的种群动态变化进行系统的调查与研究。

1 材料与方法

1.1 研究区域

选择上海市人民广场及人民公园区域作为监测区域。该区域地处上海市黄浦区,位于上海市中心。人民广场总面积达140 000 m2,广场两侧各设17 m宽的绿化带,绿化总面积达 80 000 m2,是一个融行政、文化、交通、商业为一体的园林式广场;人民公园南接人民广场,总面积 100 000 m2,园内以植物造景为主,公园内有较大面积的景观水系,包括有面积近千平方米的人工湖和荷花池,池中有人工养殖的观赏性鱼类,以及西山瀑布等景观,公园在夏季会不定期进行以灭虫保护绿化为目的的喷药工作。

1.2 实验器材

CO2捕蚊机:蝙蝠王捕蚊机(基础型),上海申雷节能设备技术有限公司;MOTIC SMZ-168体视显微镜:麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司;手电筒式电动吸蚊器:长柄勺;方形蚊虫饲养笼(20 cm×20 cm×20 cm)等。

1.3 2012年蚊虫监测与调查方法

1.3.1监测点设置:该区域共设置5个监测点,人民公园和人民广场分别为“园林式”环境和“绿地型”环境,兼顾代表性与现场监测可行性基础上,人民公园按照西、中、东3个区域设置3个监测点(1、2、3号监测点);人民广场按照东、西两个区域设置2个监测点(4、5号监测点)。

1.3.2成蚊动态监测:4月下旬至10月中旬每天进行成蚊密度监测,采用新式的CO2捕蚊机法和人诱停落法相结合的监测方法。CO2捕蚊机法采用新式的蝙蝠王CO2捕蚊机,可模拟人工肺呼吸释放CO2,结合紫外灯诱蚊,风机产生负压吸蚊,24 h连续开机,为保证效果,捕蚊机配置的CO2气瓶每5天更换,诱饵每10天更换。人诱停落法:每天两个时段进行监测,分别为下午4:30~5:00和晚上7:30~8:00 各1次。

1.3.3蚊幼动态监测:分别以5个成蚊监测点为中心,周围寻找可能的孳生地各10处(共50处),采用孳生地调查的方法,每周1次对50处可能的孳生地进行蚊幼调查。自6月中旬至9月下旬,以监测点为单位,对蚊虫孳生阳性的积水进行样本采集并实验室饲养。

1.3.4蚊幼实验室饲养:采集的蚊幼置于15 cm口径有机玻璃蚊幼孵化器中进行饲养,酵母粉悬溶液每天早、晚各喂食1次,喂食前先刮膜以防止蚊幼窒息(孙传红等,2002),保持适宜的温度、湿度和光照直至蚊幼羽化为成蚊,进行分类。

1.3.5鉴定分类、存档:对监测到的蚊种进行鉴别分类,为保证蚊幼鉴别分类的准确性,待蚊幼羽化后进行蚊种鉴别,记录蚊虫种类、性别及数量等信息。蚊虫样本置于自封袋中,按照监测点、监测日期和监测时段标记,-20℃冻藏。

1.4 2009~2011年成蚊密度监测

1.4.1监测区域:按照国家监测标准,选择中心城区蚊虫较易出现的居民小区、公园和大型绿地环境,2009年为黄浦丽园、耀江花园和人民公园3个监测点;2010~2011年为黄浦丽园、耀江花园、人民公园、蓬莱公园和黄浦外滩源5个监测点。

1.4.2监测时间与器材:采用统一的蝙蝠王CO2捕蚊机进行成蚊监测,3~11月每旬1次,监测时间为16:00至次日8:00,采集到的成蚊带回实验室进行鉴定分类。

2 结果

2.1 2012年成蚊密度监测结果

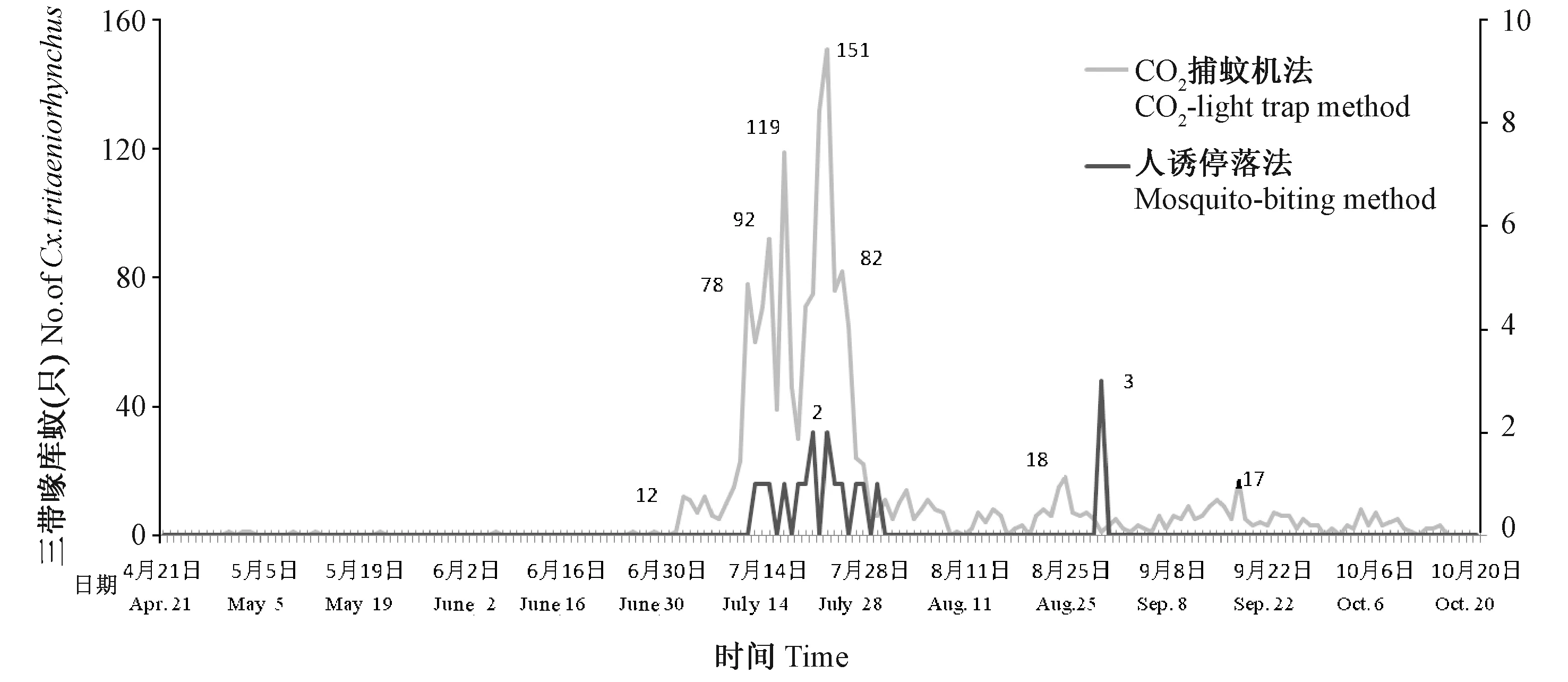

三带喙库蚊成蚊监测结果显示,CO2捕蚊机法监测到三带喙库蚊数量远多于人诱停落法。日变化趋势显示,4~6月份三带喙库蚊数量较少,进入7月份,人民广场和人民公园地区三带喙库蚊数量出现较大幅度的增加,CO2捕蚊机法监测到三带喙库蚊密度高峰分别出现在7月22日和7月21日,分别达到151和132只/天,捕获时段方面,三带喙库蚊多集中在晚8:00至次日早8:00时段;人诱停落法高峰出现在8月29和7月21、22日,分别达到3、2、2只/天,8月份以后出现明显的下降(图1)。

图1 两种方法监测三带喙库蚊密度(只/d)日变化趋势图Fig.1 The day change trend of Cx.tritaeniorhynchus density of 2 different monitoring methods

蚊种构成比方面,三带喙库蚊在7、8月份构成比显著上升,高峰出现在7月中旬,人民广场及人民公园地区的三带喙库蚊构成比达到32.79%,与淡色库蚊Cx.p.pallens、白纹伊蚊Aedesalbopictus数量相当(图2)。人民公园三带喙库蚊构成比高于人民广场,尤其是人民公园2号点,CO2捕蚊机法在该点监测到的三带喙库蚊平均构成比为52.6%,7月中旬构成比达到91.6%;人诱停落法在该点的三带喙库蚊构成比为15.2%,均高于上海地区常规监测数据(表1、2)。

图2 不同蚊种构成比旬变化趋势图Fig.2 The ten-days changes of proportion of different mosquitoes species

时段 (旬)Ten days公园1号点1st point公园2号点2nd point公园3号点3rd point广场4号点4th point广场5号点5th pointN*%**N%N%N%N%4月下Late Apr.00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 5月上Early May00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 5月中Mid May00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 5月下Late May00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 6月上Early June00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 6月中Mid June00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 6月下Late June00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 7月上Early July00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 7月中Mid July28.7 630.0 00.0 00.0 00.0 7月下Late July10.8 527.8 00.0 10.8 00.0 8月上Early Aug.00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 8月中Mid Aug.00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 8月下Late Aug.00.0 114.3 00.0 00.0 26.7 9月上Early Sep.00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 9月中Mid Sep.00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 9月下Late Sep.00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10月上Early Oct.00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 10月中Mid Oct.00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 合计 Total 30.7 1215.2 00.0 10.1 20.8

注:*N:三带喙库蚊数量(只) No. ofCx.tritaeniorhynchus;**%:三带喙库蚊构成比Proportion ofCx.tritaeniorhynchus.

表2 不同监测点三带喙库蚊密度(头/旬)汇总表(CO2捕蚊机法)Tab.2 The summary table of Cx.tritaeniorhynchus density in 5 monitoring points (CO2-light trap method)

注:*N:三带喙库蚊数量(只) No. ofCx.tritaeniorhynchus;**%:三带喙库蚊构成比Proportion ofCx.tritaeniorhynchus.

2.2 蚊幼孳生调查结果

自6月中旬开始,蚊幼孳生地调查的同时,采集孳生地阳性积水进行实验室饲养,待羽化后的鉴定分类结果显示,7月12日和7月19日采集的阳性积水中,发现有三带喙库蚊孳生。

7月12日采集蚊幼积水中发现三带喙库蚊孳生的是1号监测点的苗圃边的一个水缸,自水缸中共采集三勺阳性积水,共发现6只三带喙库蚊,包括4只雄蚊和2只雌蚊,其余为淡色库蚊。7月19日采集蚊幼积水中发现三带喙库蚊孳生的是1号监测点假山下面的小型低洼积水,水深5~10 cm,水表面积约0.1 m2,共采集两勺阳性积水,共发现4只三带喙库蚊,均为雌蚊(表3)。发现三带喙库蚊幼虫孳生地的人民公园1号监测点区域还包括一处较大面积的人工湖,面积约1 000 m2,池塘中养殖有较多的观赏性鱼类,池塘中心有较多的荷花等水生植物,但蚊虫孳生地调查未在该水域发现蚊幼孳生。

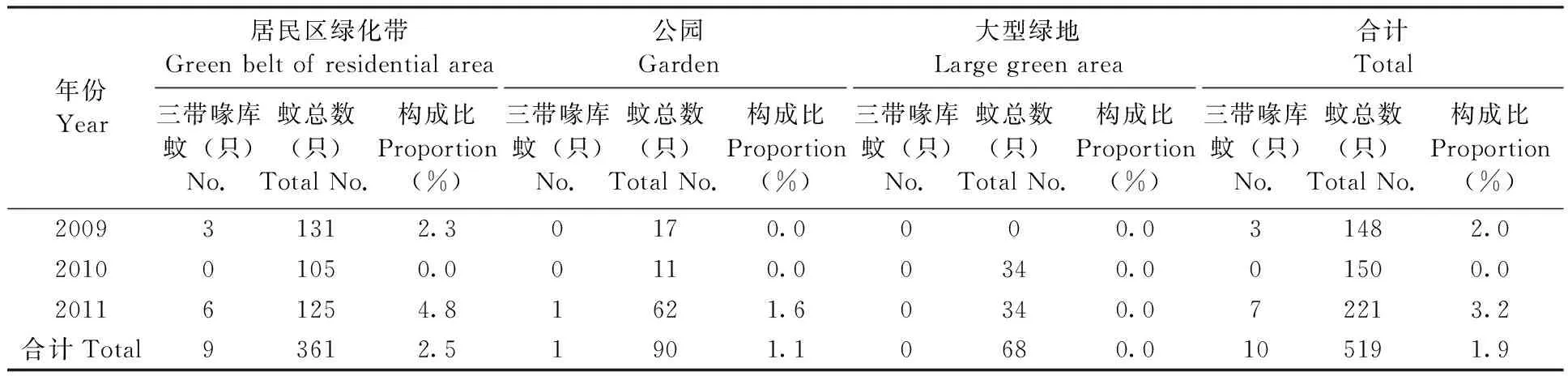

2.3 2009~2011年监测数据

上海市黄浦区2009~2011年蚊虫常规监测结果显示,2009年8月中旬、9月中旬和10月中旬各监测到1只三带喙库蚊,地点均在黄浦丽园(居民小区)的绿化带,三带喙库蚊占全年蚊虫监测数量的2.03%;2010年未监测到三带喙库蚊;2011年8月上、中、下旬分别监测到4只、2只和1只三带喙库蚊,地点分别在耀江花园、黄浦丽园(居民小区)绿化带和人民公园(表4)。

表3 孳生地调查三带喙库蚊蚊幼种类数量Tab.3 The amount of Cx.tritaeniorhynchus larvae in mosquito breeding sites survey

表4上海市黄浦区2009~2011年三带喙库蚊常规监测汇总表

Tab.4ThesummarytableofCx.tritaeniorhynchusroutinemonitoringresultsin2009-2011,HuangpuDistrict

年份Year居民区绿化带Green belt of residential area公园Garden大型绿地Large green area合计Total三带喙库蚊(只)No. 蚊总数(只)Total No.构成比Proportion(%)三带喙库蚊(只)No. 蚊总数(只)Total No.构成比Proportion(%)三带喙库蚊(只)No. 蚊总数(只)Total No.构成比Proportion(%)三带喙库蚊(只)No. 蚊总数(只)Total No.构成比Proportion(%)200931312.30170.0000.031482.0201001050.00110.00340.001500.0201161254.81621.60340.072213.2合计Total93612.51901.10680.0105191.9

3 讨论

3.1 中心城区三带喙库蚊种群动态新变化

上海市黄浦区2009~2011年常规监测结果显示中心城区三带喙库蚊呈现间断性、且总体趋势上升的现象,整体上居民小区绿化带三带喙库蚊出现概率高于公园和绿地,三带喙库蚊活动高峰多集中在8月份;2012年4月下旬至10月中旬在人民广场及人民公园地区进行的蚊虫种群动态研究结果显示,上海市中心城区的三带喙库蚊消长情况是4月份即出现,7月份达密度高峰,8月份以后密度显著下降,三带喙库蚊构成比较往年有显著上升的趋势。文献记载,三带喙库蚊的季节分布随地区而不同,在南方亚热带地区,几乎经年活动;温带地区不同区域消长曲线会出现单峰和双峰现象,高峰分布在7~9月份,10月中旬以后消失(陆宝麟,1997)。上海属于亚热带气候,中心城区2009~2011年历史监测到三带喙库蚊多集中在8月份,2012年研究中三带喙库蚊高峰集中在7月份,显示出高峰稍有提前的趋势,但不排除该变化与监测点选择和监测方法的差别有关。

早期的调查显示,全国在城市中发现的蚊虫多于20种,但主要是淡色库蚊或致倦库蚊、白纹伊蚊以及少数地区的埃及伊蚊(陆宝麟,1999),但近几年来,在城区内发现三带喙库蚊时有报道。包继永等(2005)于2001~2002年在武汉城区居民户采用电动吸蚊器捕蚊,采集到三带喙库蚊(占0.02%),田俊华等(2010) 2006~2009年在武汉城区开展的蚊虫密度监测中,仅2007年和2009年有采集到三带喙库蚊(分别占0.2%和0.0%);梁玉红等(2005)于2005年8月下旬、9月上旬在大连市人口密集的市内区监测到三带喙库蚊,而在此前5年未监测到该蚊种;章士军等(2007)于2005年在南通城区监测到三带喙库蚊,占总蚊虫的12.7%,其季节消长情况是8月份密度达高峰,11月份消失;姚绍能等(2007)于2003~2005年在遵义市居民住宅也采集到三带喙库蚊(占18.1%),高峰出现在6月和8~9月。

人民公园地区2号监测点的三带喙库蚊成为优势蚊种,其构成比全年平均超过50%,该现象在上海属于首次发现,但在国内并非首次报道,周明浩等(2011)于2006~2007年在南京市区开展的蚊虫综合治理监测结果显示三带喙库蚊首次成为中心城区两个试点街道的优势蚊种(占62.0%);靳增军(2012)于2007~2009年在邯郸市区监测发现三带喙库蚊呈逐年上升趋势,且于2009年三带喙库蚊成为城市公园中的优势蚊种(占69.34%)。上海市人民公园2号监测点三带喙库蚊成蚊在2012年7月中旬的构成比超过了90%,这在上海市乃至全国的中心城区都极其少见。

人民公园1号监测点周边在7月份连续两次发现不同的三带喙库蚊孳生地,这是继李春晓等(2007)在北京市区发现该蚊种孳生地之后的再一次报道,同时也是上海中心城区的首次发现。阳性积水中的三带喙库蚊蚊幼与淡色库蚊共生,但三带喙库蚊数量占优势;此外,采集到的三带喙库蚊幼虫羽化后个体均较常规个体大,说明三带喙库蚊可以很好的适应城市公园环境积水,在营养充足的条件下,可以发育的比较好。结合往年的文献报道与本研究的监测结果,推测三带喙库蚊在城市某些特殊环境中孳生,甚至其在特定的月份会成为某些区域的优势蚊种。

3.2 三带喙库蚊种群动态变化原因分析

上海市中心城区三带喙库蚊种群动态出现的显著变化,分析原因主要为环境变化所引起的三带喙库蚊环境适应性提高有关,李春晓等(2007)于2006年8~9月在北京市区某小区的下水道口污水中,首次发现了三带喙库蚊幼虫的孳生,同时还发现了淡色库蚊、白纹伊蚊和三带喙库蚊共生于同一个下水道口的现象;另外印度有报道,传播城市疟疾的按蚊已经适应生活于人工的孳生地(Pete,1999);本研究在中心城区首次发现两处三带喙库蚊孳生地也同样证实三带喙库蚊正在逐渐适应新的环境类型。三带喙库蚊是一个可塑性较大的广布种,该蚊种同一地理株不同个体间的变异较大,且不同地理株的变异有交叉(褚宏亮和周明浩,2006);因此三带喙库蚊很有可能通过变异来适应包括城市环境在内的各种新环境。随着社会经济的发展,上海的城市建设规模日益扩大,适宜三带喙库蚊孳生的大型水体如稻田、莲藕田和茭白田在上海地区相对减少,在环境变化的压力下,三带喙库蚊逐渐在适应新的城市化环境,并且在城市的积水环境中孳生繁殖,从而使三带喙库蚊在上海城区迅速增多。此外,气候变化对蚊虫种群分布和数量也有潜在影响,气温及降雨量的变化可以改变蚊虫的地理分布和生长发育(邓天福等,2010)。近百年来全球气候变暖已逐渐成为科学界的共识,据报道现在全球的年平均气温比100年前升高了0.3~0.6 ℃,我国年平均气温上升了0.4~0.5℃(俞善贤等,2005),而昆虫对气温的变化极度敏感,温度即使是微小的上升也会引发地球上昆虫数量的激增(万冬梅,2006),因此,气候变化可能也是三带喙库蚊分布范围逐步扩大的重要原因。

除上述原因外,本研究中与历史数据相比所显示的三带喙库蚊数量及构成比变化也可能与监测点的选取与监测方法的差异有关,2009~2011年成蚊监测点为3~5个分布于黄浦区不同区域的点,本研究的监测区域集中在人民广场及人民公园区域,且常规监测中设在人民公园的监测点与本研究中设在人民公园的监测点在位置和数量上也有较大差异;历史常规捕蚊机监测方法是每旬1次,且时间为16:00至次日8:00一个时间段,存在一定的偶然性与不确定性;而本次研究中采用的监测方法为每天24 h连续监测,消除了时间盲点和不确定性等因素对结果的影响,监测结果更加准确可信。

人民公园2号监测点捕捉到大量的三带喙库蚊成蚊,且三带喙库蚊在7月份构成比超过90%,而发现的两个三带喙库蚊孳生地均位于人民公园1号监测点周边,同时人民公园1号和3号监测点三带喙库蚊的数量和构成比均相对较低,分析原因一方面可能与风向和三带喙库蚊的迁徙有关,有文献报道三带喙库蚊一夜可以飞行7 km以上(Reeetal.,1975);另一方面,2号监测点周边可能存在尚未发现的三带喙库蚊孳生地,蚊幼孳生地调查的积水多为公园的地面积水和排水系统等,公园绿化带封闭的内部因无法进入所以存在孳生地调查难以覆盖的盲点,针对该现象下一步的方向是与公园管理相关部门协调,对人民公园2号监测点周边进行全覆盖的孳生地调查,寻找原因并为更有效的蚊虫防治提供科学依据。

3.3 应对措施

三带喙库蚊已证实是乙型脑炎病毒的重要传播媒介,也是鸟疟原虫的自然传播媒介,1961年国外曾有人从其成蚊分离出登革热病毒,也有资料表明,该蚊种可感染基孔肯雅病毒和马来丝虫(陆宝麟,1997),因此,三带喙库蚊具有不可忽视的医学重要性,该蚊种在上海中心城区的生态变化也应引起相关部门的足够重视。

上海市属于沿海城市,温暖湿润的亚热带东亚季风气候适合蚊虫的孳生繁殖,作为国际性贸易都市,人口数量多、密度高、构成杂、流动性大的特点更容易导致蚊媒传染病的输入和流行。上海市流行性乙型脑炎(乙脑)的流行区,1965年发生了乙脑的大流行,随后乙脑发病率逐年下降,近年来其发病率均在0.5/10万以下(沈冰,2002),乙脑的流行受很多因素的影响,其中一个重要生态因素是媒介昆虫的种类和密度,环境及气候变化所引起的三带喙库蚊在城区的大量增加,提高了流行性乙脑在城区传播的概率,使得乙脑成为危害城市居民安全的一大隐患。

针对上海城区的潜在隐患,应进一步加强对上海城区的三带喙库蚊监测,建立相应的预警服务体系,当三带喙库蚊密度超过一定的预警值时,启动相应的应对措施,包括各类灭蚊措施、乙脑疫苗的注射及公众信息的发布等;此外,上海市政府相关部门和卫生系统应建立针对乙脑大范围流行及暴发的应急体制,成立相关的应急部门和应急队伍,加强应急演练,建立乙脑疫苗的应急储备,随时应对可能出现的三带喙库蚊引起的乙脑疫情。

针对上海市中心城区的实际状况,三带喙库蚊应对措施包括针对所有蚊媒的广泛性措施和针对三带喙库蚊的个体化措施两方面。广泛性蚊媒防治方面,以环境治理为主、化学防治为辅,结合生物防治、物理防治以及法规防治等综合防治措施。改造、清理蚊虫的孳生、栖息环境,造成不利于蚊虫孳生繁殖的条件;准确把握用药时间和周期、合理轮换用药以减小环境污染和蚊虫抗药性;此外,利用捕食性生物减小蚊虫密度以及在人群活动较多的区域设置灭蚊灯、捕蚊器等均可有效地降低包括三带喙库蚊在内的蚊虫侵害。针对三带喙库蚊的个性化措施方面,城区的三带喙库蚊防治应重点集中在居民小区和公园类型的环境(靳增军,2012),有研究报道,市区的景观房水域因其水域面积大、水质清洁且波浪也不大,可能会成为城区三带喙库蚊的潜在孳生地,但尚未得到证实;由于蚊虫对他们的孳生场所有一定的选择性(陆宝麟,1984),而城区环境中三带喙库蚊倾向性的孳生地类型仍然缺少足够的证据支持,因此针对性的加强三带喙库蚊在城区孳生地的研究,从源头上有效的减少三带喙库蚊孳生是防治的关键措施;成蚊方面,三带喙库蚊在无畜血可吸或接近人体的条件适宜时,吸人血的比例会显著上升(陆宝麟,1997),因此需要加强个人防护,个人防护方面最有效的措施是扩大乙脑疫苗接种范围,国内外部分地区乙脑发病率的下降已经被证实与疫苗广泛接种相关(Konnoetal.,1966;王晓中等,2011);此外,根据三带喙库蚊“黄昏型活动蚊种”的生活习性,在其活动及叮刺高峰期避免外出或采取必要的防范及灭蚊措施,减少叮咬几率。