一切需要探索,关键在于思维——从洛地先生问学札记

解玉峰

洛地先生,耄耋老人。当我们向他问起健康情况,他有时会坦然一笑:“没什么,挺好的。七十三,八十四,阎王不请自个儿去。”洛地先生已经八十三了。想起和他的交往,心里有一种特殊的感受,因作此札记。

最早接触洛地先生的文字,始自洛先生所著《词乐曲唱》。在我读书、教书的南京大学,古代戏曲方向的研究生一直有“度曲课”的传统,一般是由校方聘请曲师来校教授南北曲 (俗称昆曲)。1999年春,我们几位在读的研究生照例上度曲课,然而几个月下来,我仍感懵里懵懂,不得要领。那时胡忌先生仍健在,我便去胡先生府上请教习曲之道。胡忌先生对我说:“这方面你应该去读洛地的《词乐曲唱》!”读洛地先生《词乐曲唱》,是我最早接触洛地先生文字、了解洛先生的学术思想。

最初的震撼

初读洛地先生的文字,我个人最直接的感受,就是“震撼”。就拿《词乐曲唱》涉及的一个具体问题来说吧。在读此书之前,我一直想当然地认为,像【满江红】【山坡羊】【皂罗袍】等一个个词曲调牌都是“音乐单位”,因为我所接触到的各种著作、辞书都如是说。如《中国大百科全书·戏曲卷》:“每支曲牌唱腔的曲调,都有自己的曲式、调式和调性,以及本曲的情趣。”《辞海》:“每一曲牌都有一定的曲调、唱法。”

然而洛地先生却一反陈说,指出:“曲唱旋律构成的基本单位实际上是与‘曲牌’文句相对应的一个个‘腔句’,曲唱以腔句唱瓦解了‘曲牌’,在戏剧演唱中念白可随时插入到‘腔句’与‘腔句’之间而中断曲唱,明显地说明了‘曲牌’与‘曲唱’的关系。”这也就是说,作为“音乐单位”的“曲牌”实际上是不存在的,当然也就无所谓“定腔”或固定的“曲式、调式和调性”。

关于“曲牌”的理解,实际牵涉到中国歌唱的一个根本性问题:中国歌唱是“乐为主,文为从”,还是“文为主,乐为从”?与音乐或歌唱密切相关的中国古代韵文:诗、词、曲是否是“音乐文学”?在洛地先生看来,在总体上,中国歌唱中的“文”“乐”关系,“文”始终是主,“乐”总是为从,“文为主,乐为从;文体决定乐体”。具体地,表现在以下四个方面:

1.文体的“篇”、“章”、“段”等,必为乐体的“篇”“章”“遍”等;

2.文体的“韵断”处,必为乐体中“大住”(一般相当于今称之“乐段”);

3.文体的“句”断处,为乐体中的“顿”(一般相当于今称之“乐句”);

4.文体句中之“步、节”,为“唱句”内句字出口的疾徐、张弛(“乐节”)。

“文为主,乐为从;文体决定乐体”,这种认识与学术界通行的一些看法:词家、曲家“依(乐)曲定体,依乐段分片,依词腔押韵,依(乐)曲(之)拍定句,审(乐)音用字”是完全不同的!我在过去读书时读到所谓“照谱填词”,想当然地以为此所谓“谱”即“乐谱”,词曲皆为“音乐文学”,这可能完全是错误的!至此不能不凛然一震!——而洛地先生恰恰被音乐界誉为“著名音乐学家”。

读《词乐曲唱》之后不久,我又读到了洛地先生的大作《昆—剧·曲·唱—班》。读后的感觉,仍是“震撼”。其时“昆曲”刚为联合国教科文组织评定为“人类口述和非物质文化遗产代表作”,昆界人士或一些研究者正为此欢欣鼓舞,但洛地先生却在文中说:“昆”没有自身的“剧”,《单刀会》《琵琶记》《牡丹亭》等杂剧、传奇等并非“昆剧”剧目;“昆”没有自身的“曲”,与 (唐)诗、(宋)词相对的(元、明)南北曲,在“昆山腔”之前早已经出现、盛行,千数南北曲曲牌都不是因戏剧而产生,也不为戏剧所专用,“昆曲”是没有的;昆(戏工)的“唱”也不是自身具有的,“曲唱”是最具有我华夏民族特征的唱,经过千百年积累发展(特别是南宋“词唱”的延伸)。这简直是骇人听闻!然而惊骇之后,我们不能不承认洛先生指出的是事实:“昆班”(昆剧团),其所演之“剧”、所用之“曲”及其曲“唱”(即通常所谓的“昆剧”“昆曲”)确皆非“昆班”自身的。那么,“昆”是什么呢?是“昆班”,是我国民族戏剧的演出艺术。正如交响曲是交响曲,交响乐团是交响乐团,交响乐团是交响曲的演出艺术(并不等于交响曲)一样;中国戏剧是戏剧,昆班是昆班,昆班是中国民族戏剧的演出艺术的典型和最高成就。

洛地先生不是我的授课老师,但他每年都到南大来讲学,和他的交谈非常之多。洛先生已发表、出版的文字已三四百万,涉及民族戏剧、中国韵文、音乐学、商文化等等很多方面,其中令人生“震撼”之感的认识和结论真是难以尽数。洛地先生的学术大都是“启人思维”“见解独到”,有“颠覆性的”或者“惊世骇俗的”,这早已经是许多学者的共识,也因此有学者进而提出“洛氏体系”以概括其学术。

洛地先生学术研究为何如此富有独创性?按照我个人的认识,理解洛地式思维或最为关键。洛地先生在其文著中多次说道:

一切需要探索,关键在于思维

窃以为洛地先生提倡的“思维”,主要是指结构性思维。他曾尖锐地指出:“缺乏结构思维是我国传统思维致命的缺陷。”他指出:认识事物,关键是把握事物构成的基本结构、本质属性即基本规则,而不是仅仅停留在对事物的具体现象和形态的熟悉。只有把握了事物的基本结构、基本规则、本质属性,才可能进而探索事物自身运动的逻辑,从而审视、分析事物的演化,判认事物的种种现象和形态。

如关于中国韵文文体的认识。学术界有关韵文文体的论著,无一不是将韵文之“句”从句首字说起,也就是从首字往下(后)数数,去判断、梳理句式。如此,韵文,即使是为律诗、律词所规范了的律句的句式及其结构,繁杂至几不可数计。“一字句”“二字句”……“六字句”“七字句”等,如对“七字(律)句”而言(有所谓“平平起”“仄平起”等),多达24 种样式。这似乎说明在学者们的观念中,“句”系直接由“字”构成,而且这好像也是可以“不言而喻”的事。

洛地先生在《词体构成》等文著对韵文之句的分析,则是自文句的最末的(一个)韵字为根基,从根基往前推演。

这里牵涉到一个最根本也是最基础的问题:韵文、韵句是怎样构成的?在洛先生看来,韵文结构,首要在其韵句。韵句之用韵,必在句末字,即谓“韵脚”。因韵而构成韵句——以韵(脚)为基础构成的句为韵句。这非常明白地说明了:韵句无论何种句式,并不是从其首字往下 (后)延伸;而是以(句末)韵脚(字)为基点而向上(前)累积构建为韵句的。无论何类何种韵文中任何韵句(包括非韵句),无不如此。

如《诗·陈风·衡门》:

岂其食鱼(,)必河之鲂?岂其取妻(,)必齐之姜?│

岂其食鱼(,)必河之鲤?岂其取妻(,)必宋之子?‖

在韵字,是因“子”,其前乃用“鲤”;是因“姜”,其前乃用“鲂”;而不是相反。

在韵句,是因“子”——“宋之子”,乃有“岂其取妻必宋之子”;因“姜”——“齐之姜”,乃有“岂其取妻必齐之姜”。

在韵断,是因“岂其取妻必宋之子”乃有“岂其食鱼必河之鲤”,是因“岂其取妻必齐之姜”乃有“岂其食鱼必河之鲂”而不是相反。

对律诗,洛先生曾用一段俚语趣谈释说韵句的由句脚向上 (前)累积构建。说是曾有人在五言《四喜》诗的每一句前添加一个“二字步”成七言:

(三年←)久旱←逢甘←雨;(千里←)他乡←遇故←知。│

(和尚←)洞房←花烛←夜;(穷衰←)金榜←题名←时。‖

洛先生提出:“字”组成“步”,“步”组成“句”。“句”据“韵”而构成“韵断”,以“韵断”构成“篇章”。“韵断”在诗为“联”。律诗为齐言,“韵断”的意义似不甚显;对于长短句的律词,分析词体结构意义就显突了。

词,其个体为词调,按调名有词调近千。明·顾从敬《类编草堂诗馀》将众词调按字数分为三类:58 字以下称“小令”;59 字至90 字称“中调”;91 字以上的称“长调”。自此说提出,从者甚众。近千词调不管其中有无差异,“一律平等”地从14 字的【竹枝】到240 字的【莺啼序】“但按字数”排列,这似乎有点像将学生不分院系专业、不论年级高低、不管年龄大小,一律地按个子高矮或按姓氏笔画多少排列,当然是欠妥当的。洛地先生在其《词调三类:“令”、“破”、“慢”》等文著中提出将词体分为“令”、“破”、“慢”三类,正是以“韵断”这一结构单位作为词调区分的标准:

四韵断(两章各两韵断)者,为“令”;

六韵断(两章各三韵断)者,为“破”;

八韵断(两章各四韵断)者,为“慢”。

如“令”调,上下片各二“韵断”者为“令”。如被称为律词鼻祖(传说由李白所作)的二词调。

【菩萨蛮】:

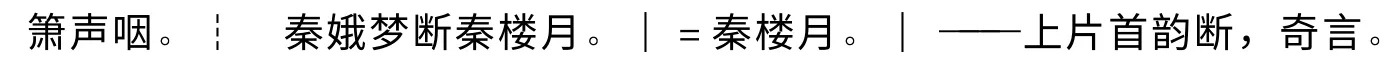

【忆秦娥】:

上引二词调的“韵断”结构是很明显而且很明确的。【菩萨蛮】以换韵为“韵断”:上片二换韵为二韵断,下片二换韵为二韵断,全篇二章四换韵为四韵断。【忆秦娥】以句型变易为“韵断”:上下片皆以奇言(三言、七言)为首韵断,偶言(四言)为末韵断,全篇二章句型四递换为四韵断。是为“令”调。

如“慢”调,判断其是否为“慢”,不是以字数多少或调名中是否有“慢”字为依据,只要是两章各四韵断即为“慢”,否则就不是。有字数多的如133 字的【大酺】、【破阵乐】、【浪淘沙慢】等,也有字数少的如【谢池春】,刘因之作,64 字;陆游之作,66 字,除去二“一字领”,亦64 字(据韵断住,依律分句):

【谢池春】的结构,两章各四韵断,为八韵断,虽字数较少,但为“慢”体。而【辊绣球】、【青玉案】等,两章各二韵断,为四韵断,虽字数比“慢”调【谢池春】还多,结构上则为“令”调。

这样“分类”的判断依据,完全是着眼于其结构——即由“(大)韵”组成“韵断”,“韵断”组成“篇章”,完全排除了以词调字数多寡的“分类法”,也完全排除了以词调调名判断调类的做法,即排除了现象思维的做法。

这里的问题,并不在对具体词调归“类”的判断有没有失误,而是在于观念,即思维习惯。我们认识事物是简单的“现象性思维”,还是“结构性思维”。洛地先生关于中国韵文文体的分析和认识,提出以(句末)韵脚(字)为基点向上(前)构建为韵句以及“字步”“韵断”两结构单位的提出,正是一种结构性思维在我国韵文文体研究中的体现。

我们认识事物,不论是自然物理世界的原子、中子,还是社会人文领域的文学、艺术,关键是把握事物之结构,所以最需要的正是这种结构性思维,也只有使用结构性思维才能对事物本质属性及基本规则有所把握,才能进一步探索事物自身运动的逻辑,去分析事物的演化,去判认事物的种种现象和形态。

在洛地先生看来,如果带着这种思维——“结构思维”去认识事物、看待各种问题,我们今日亟待展开的课题真是太多了。《大百科全书》的每一词条都可能需要重写,教科书中的所有结论性的“句号”都可能画个“问号”。这也无怪乎洛地先生学术研究所涉及的领域:中国戏剧、音乐、词曲、商文化以及说唱艺术、《红楼梦》等,无不有创见、新见——一切需要探索,关键在于思维!

理论研究,只有错误是属于自己的

某日,我曾跟洛地先生谈到,他在很多学术领域都有一些与众不同的学术创见。作为一位学者,一生能有其中一两项发明,也就足可告慰了,他却有如此之多!如果去申请“知识产权”,他一定可以领一大摞证书了!

洛先生凛然变色曰:“不!我们中国古人就说了:学问、文章,‘天下之公器’。这里,没有个人发明权或专利权的问题。我的说法是:我们从事理论研究,只有错误是属于自己的。”

“理论研究,只有错误是属于自己的。”初闻此语,我蓦然心惊。我自身也算是一位研究者,作为研究者一般会对自家的某些发现或发明而自得,甚至于对自家的学术研究成果、各种学术“创见”津津乐道。然而低头沉思之后,又不能不深以洛先生的看法和态度为是。

正如后来我在洛先生在其文著中读到的那样,他认为:

“一切可信的理论、说法,都是反映事物实际即属于事物自身的;与由谁个阐述的有什么关系呢?在理论研究,没有发明权或专利权的问题。如果我说错了呢?那当然是我自己的。然而,这也是‘探索、研究、认识’这项使人类成为人类的思维活动的‘自身运动的逻辑’。事物无终极,认识也无终极。

“‘一个创造性的谬误,胜过一百个重复的真理。’从这个角度说,任何错误都是对事物认识过程中的积累。勇于探索,自我作祖,不避失误,随时修正,就是我的态度。”(《洛地文集·总序》)

理论研究中,“只有错误是属于自己的。”只有真正认识到这一点,我们才能始终告诫自己,学术研究或我们认识事物、探索真理,就其本身而言是一种极其客观、极其纯粹的活动,与任何个人的或名或利之类都是矛盾的、冲突的,也可以说任何个人名利之念想都必然或多或少地影响到学术研究。作为研究者所能做的,就是尽可能努力摒弃所有个人的因素,以保持学术研究的客观性、纯粹性和崇高性。

2011年4月初,我因参加一个学术会议,顺便到杭州拜会洛地先生。洛先生与我彻夜长谈时,又再次说到“只有错误是属于自己的”。这在洛先生,也许是有意为之、语重心长。其时我刚成为“教授”不久,高校讲师、副教授、教授的阶梯,我也已经走到尽头,但从事学术研究的路还很远、很长。像洛先生耄耋之年仍笔耕不辍、探索不止。所以这次长谈令我感触殊深,直如当头棒喝,一时心底冷然。后来每念及此,深感洛先生于后学期望之殷切、教诲之及时。

今日成此问学札记之时,更感今生得以从洛先生问学,真三生有幸!