粤琼战略合作背景下海南城镇化建设初探

黎友焕,齐晓龙

(1.广东省社会科学综合研究开发中心,广东 广州 510610;2.《企业社会责任》杂志社,广东 广州 510610)

一 粤琼合作现状

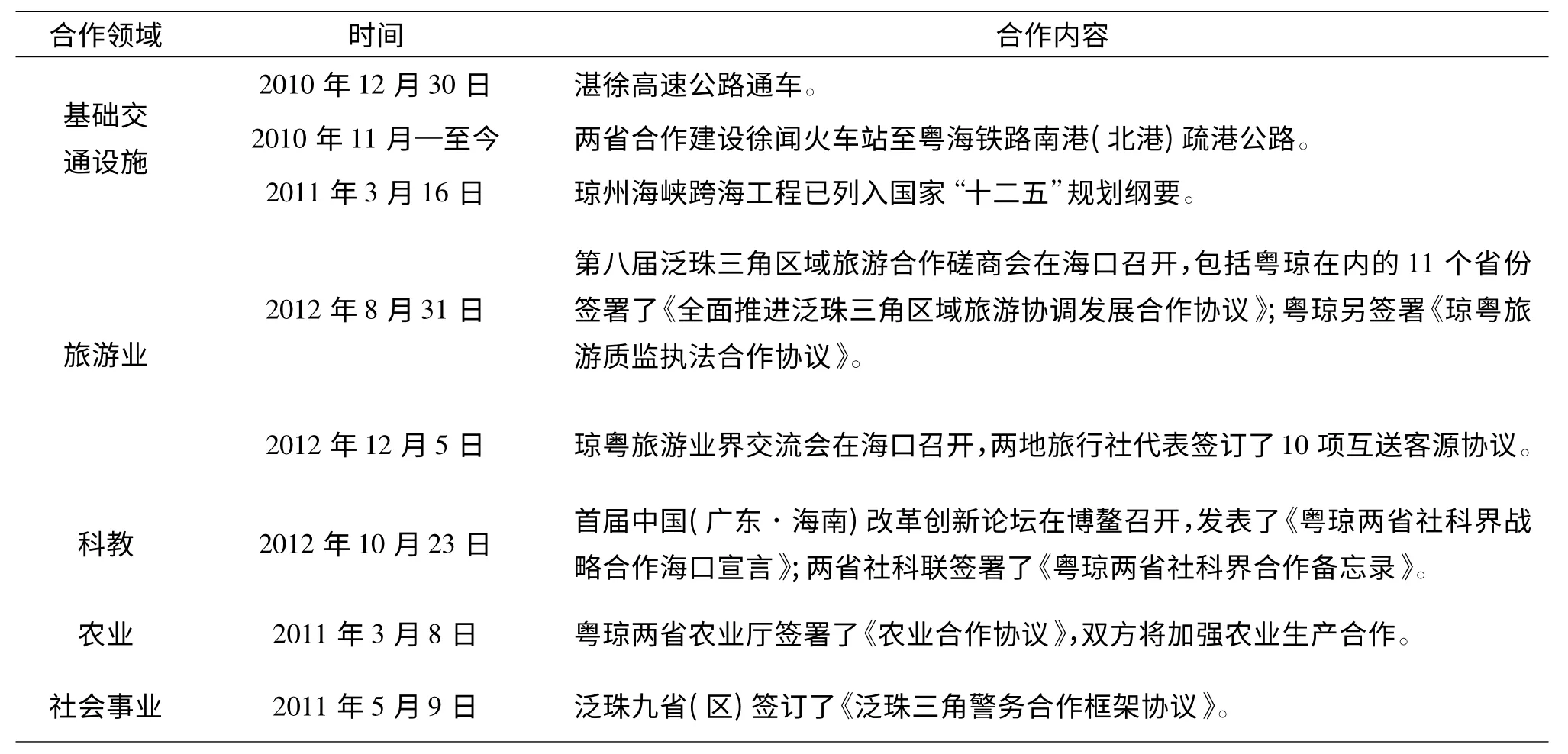

自1988年海南岛脱离广东的管辖成省以来,粤琼之间的合作就从未停止过,两省在交通、能源、投资、贸易、旅游、农业、劳务等领域的交流与合作频繁。据不完全统计,2010年两省在旅游、基础设施等领域的投资超过二百亿元。①资料来源:胡键,邓红辉:粤琼合作潜力巨大前景广阔——广东海南两省合作交流会暨战略合作框架协议签署仪式在海口举行.南方日报,2010-12-30(A01)。然而,如此宽领域、多层次的合作却一直缺乏统领性的合作机制。2010年12月29日,粤琼两省签署了《广东·海南战略合作框架协议》(以下简称《协议》),《协议》对两省在发展理念和政策互动、跨界基础设施、蓝色经济、现代农业、现代服务业、产业及科技创新、市场建设、社会事业以及环境保护等9 大具体领域的合作做出了安排。从协议签署至今(2013年5月),粤琼两省依据《协议》宗旨——携手打造我国相邻省份区域合作的典范,已经取得了若干合作成果(见表1)。

从粤琼合作的现状以及未来的发展趋势来看,笔者认为,两省之间的合作呈现如下几个特点:第一,两省合作地位更加平等。长期以来广东处于南中国经济发展的中心,海南则处于该中心的外围,从而导致海南对广东存在依附关系。而着眼未来,这种依附关系将随着海南经济实力不断增强,以及新型发展格局的形成而发生改变。第二,两省双向互动关系增强。鉴于上文所述的这种依附关系决定了两省长期以来以广东对海南单方面的产业、资本、技术等方面的转移与输出为主。从表1 可以看出,目前两省的互动交流明显增强,单向关系开始改变。第三,两省合作范围更广、更深。从表1 和《协议》可以看出,两省不仅强调在经济领域的合作,也加强了在政治、文化、医疗卫生等各方面的交流。

表1 粤琼两省各领域合作成果一览表(部分)①资料来源:根据海南省人民政府网、广东省政府门户网站、广东省南海网、海南新闻网资料收集整理,相关资料统计起止时间为:2010年12月29日—2013年4月30日。

二 粤琼城镇化建设的对比分析

当前粤琼两省合作正在朝着多层次、多形式、全方位的方向发展,这种趋势必然要求两省在经济发展和社会建设上同步推进。而从两省发展现状看,海南在经济社会的众多领域发展程度均远远落后于广东,如何扭转这种不利趋势是摆在海南面前的重要问题。基于当前我国经济社会发展的政策导向以及海南的特殊省情,海南未来经济增长极应在于通过城镇化来推进经济社会的发展。目前,海南的城镇化水平与广东相比,还存在明显的差距。

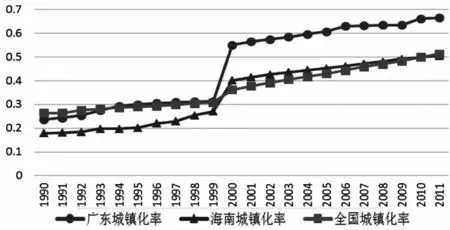

(一)粤琼城镇化整体水平对比

改革开放三十多年来,粤琼两省的城镇化水平均有显著提高。从图1 可以看出,粤琼两省的城镇化率自1990年起均有很大程度提升,广东城镇化率从1990年的23.65%上升到2011年的66.5%,海南城镇化率从1990年的17.85%上升到2011年的50.5%。但与全国相比,广东城镇化率自1994年起一直高于全国平均水平,②由于大量外来人口涌入广东地区,因此,按照传统的以户口为主要依据的统计方法(表2、图2 和图3 中1990-1999年期间数据即按传统方法计算)计算得出的城镇化水平可能被低估,存在“隐性城镇化”人口。而海南城镇化率2000年以前均低于全国平均水平,且2010 与2011年的数据也略低于全国平均水平。从两省数据来看,海南城镇化率与广东历年数据相比,平均约有12 个百分点的差距。由于城镇化与经济发展水平存在一定程度的正相关关系,城镇化建设对经济的拉动作用显著,[1][2][3]因此,从中我们也能找到两省经济发展差距的原因所在。

图1 粤琼两省城镇化水平与全国平均水平对比情况③资料来源:根据《中国统计年鉴(1991-2012)》、《广东统计年鉴(1991-2012)》、《海南统计年鉴(2012)》整理。④2000年以后城镇化率的计算方式发生变动。

(二)粤琼城镇化与工业化的关系对比

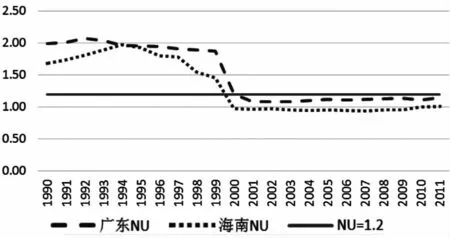

工业化与城镇化二者都是衡量国家或地区经济社会发展水平的重要指标,研究表明二者存在着相互依存、相互促进和共同发展的关系。[4][5]从粤琼两省的发展现实来看,两省工业化水平差距明显,广东尤其是珠三角地区作为中国经济最具活力的地区之一,经济要素高度集聚,工业体系特别是制造业体系已相当完备,而海南工业基础较为薄弱,工业发展水平远不及广东。因此,笔者认为有必要对比分析粤琼两省在城镇化与工业化关系上存在的差异。

本文采用国际通行的“IU、NU 比的0.5 和1.2国际标准法”①为工业化率,通常用工业劳动力或工业增加值占总劳动力或国内生产总值比值来衡量;N 为非农化率,通常用非农劳动力或非农产业增加值占总劳动力或国内生产总值比值来衡量;U 即城镇化率;IU=I/U,NU=N/U。当IU=1 时,表明工业化率与城镇化率相等;当IU <1 时,表明工业化率低于城镇化率,城镇里存在着第一、三产业的劳动力。当IU >1 时,表明工业化率高于城镇化率,农村里存在着第二产业的劳动力。当NU >1 时,表明城镇里存在着一定的农业人口;当NU <1 时,表明农村里存在着一定的非农业劳动力。当IU 为0.5 左右,NU 为1.2 左右时,城镇化、工业化和非农化发展较为协调。当IU 明显小于0.5 且NU 明显小于1.2 时,说明从事工业和其他非农业生产经营的劳动人口大量聚集在城镇地区,而且有相当数量农业生产人口也集中在城镇地区,这种情况说明相对于工业化和非农化的发展程度而言,城镇化是超前发展了,会出现过度城镇化的态势;反之,当IU 明显大于0.5 且NU 明显大于1.2 时,说明大量从事工业和其他非农业生产经营的劳动人口滞留于农村地区,未能向城镇地区聚集,这种情形说明相对于工业化和非农化的发展程度而言,城镇化的发展是滞后了,表明城镇化发展不足。对粤琼两省工业化与城镇化的关系进行量化分析。从表2 和图2 可以看出,20世纪90年代期间,广东IU 一直大于1,说明这段时期广东的工业发展远快于城镇化建设,而此时广东NU 也明显大于1(见表2 和图3),根据IU、NU 比的0.5和1.2 国际标准法的判断原则,当IU 明显大于0.5且NU 明显大于1.2 时,说明在广东地区从事工业和其他非农业生产经营的劳动人口滞留于农村地区,未能向城镇地区聚集。②此时,广东地区出现农村城镇化现象,没有出现现代企业发展的空间集聚模式,而是出现“村村点火,户户冒烟”的工业发展现象。进入21世纪以后,经过市场的自发调节以及政府的宏观调控,广东IU和NU 数值逐渐趋向合理值(见表2、图2 和图3),工业化和城镇化的相互作用机制日趋完善、合理。

表2 粤琼两省IU 与NU 变化情况对比③表中I 为第二产业就业人员占就业人员的比重;N 为第二、三产业就业人员占就业人员的比重。资料来源:根据《广东统计年鉴(1991-2012)》、《海南统计年鉴(2012)》整理。

从表2、图2 和图3 可以看出,20世纪90年代期间,海南IU 显著小于1 且NU 明显大于1,由此我们可以判断海南城镇中普遍聚集了大量农业人口,也就是说在此期间,农业成为海南城镇化的重要推动力,上述这一观点也从其他文献;[6][7]中得到佐证。进入21世纪以后,我们看到海南IU 远低于0.5 且NU 明显低于1.2(见表2、图2 和图3),由此可以推断出海南的城镇化建设相对于工业发展水平,呈现超前发展的现象。综合以上分析可以看出,1990年至今,海南的城镇化建设与工业化发展一直处于不协调的状态。

通过上述对粤琼两省各自城镇化与工业化关系的分析可以看出,广东地区两者关系目前呈现一种良性互动的健康态势,而海南地区两者关系则处于“亚健康”状态。

图2 粤琼两省IU 变化曲线④资料来源:根据《广东统计年鉴(1991-2012)》、《海南统计年鉴(2012)》整理。

三 珠三角地区城镇化建设的主要特征

珠三角地区作为全国改革开放的前沿阵地,经济发展十分迅速,取得了举世瞩目的经济奇迹,而珠三角的城镇化过程不仅是改革开放以后中国城镇化的缩影,更代表了中国城镇化的发展趋势。[8]在粤琼战略合作的大背景下,海南可以借鉴珠三角城镇化建设的先进经验,实现自身跨越式发展。下文将着重分析珠三角城镇化建设的主要特征。

图3 粤琼两省NU 变化曲线①资料来源:根据《广东统计年鉴(1991-2012)》、《海南统计年鉴(2012)》整理。

(一)多核心、多层次的都市连绵带初步形成

都市连绵带(Megalopolis)是由法国地理学家Jean Gottmann 首次提出,指在某地域范围内聚集形成的以若干大城市和特大城市为结点的巨大的、多核心、多层次的城市系统。[9]目前,在珠三角地区已经初步形成以广州、深圳两大城市为轴线,以轴线两侧的佛山、东莞、珠海、中山等发达城市为结点的巨大的城市网络,而这样都市连绵带能够产生很强的聚集和扩散效应,[10]不断地创造出人流、资金流、物质流、信息流等,[11]以带动珠三角乃至整个华南地区的社会发展与进步。

(二)不同类型、不同规模的专业镇涌现

20世纪80年代末至90年代初,广东部分乡镇经济发展模式往专业镇模式发展,经过20 多年转型升级,已经形成了“一城一品、一镇一品”的专业镇产业集群。根据广东省专业镇发展促进会统计资料显示,截至2013年5月份,广东省专业镇共计342 个,其中珠三角地区141 个,占总数的41.23%。②资料来源:广东省专业镇发展促进会.魅力专业镇专业镇一览[EB/OL].(2013-05-01)[2013-05-01].http://www.potic.org.cn/client/specialtytown/specialtytown_index.jsp。这些专业镇出现所产生的产业聚集带动了人口聚集,提升了区域竞争力,促进了区域工业化水平的提高,推动了乡村人口向非农产业转变,促使非农人口的增加,进而推动了城市化的进程。[12]

(三)外来劳动力大量涌入推动城镇化进程

20世纪80年代末至90年代初,在珠三角地区出现了另一个现象——民工潮。珠三角专业镇的涌现,提供了大量的就业机会,成为此时劳动力涌入珠三角的原因之一;而随着全国改革开放的层次从城市深入农村,大量农村剩余劳动力出现,则为另一个原因。数据显示,2007-2011年,外省定居珠三角地区半年以上流动人口分别为2058.21 万人、2217.66 万人、2394.7 万人、2591.82 万 人 和2572.64 万人,③资料来源:根据《广东统计年鉴(2012)》整理。五年期间增长了500 多万人。大量外来人口流入,不仅为珠三角的发展提供了丰富廉价的劳动力资源,而且成为加速珠三角城镇化进程的主动力之一。[13]

(四)政府主导的自上而下的城镇化过程

珠三角的城镇化建设过程中带有明显的政府宏观调控特征,特别是近些年,广州、佛山、珠海、江门、惠州等城市都在不同程度上对各自的行政区划进行了调整。就广州市而言,根据相关资料显示,新中国成立以来,广州进行了21 次大的行政区划调整;其中,改革开放以来的调整有8 次。④资料来源:谢涤湘.行政区划调整与大都市区发展——以广州市为例[J].现代城市研究,2007(12):25-31。城市对行政区划进行调整,不仅有利于精简机构,提高行政管理效率,而且有利于提高资源配置效率,优化产业结构,促进区域经济的整合与协调发展,最终提升城市的竞争力,加快城市化发展进程。[13][14]

四 基于珠三角城镇化建设经验的海南城镇化建设的路径选择

结合珠三角城镇化建设的实际经验以及海南发展现状,笔者提出以下几点关于海南城镇化建设的对策建议。

第一,加快推进海南核心城市建设,增强城市圈的辐射能力。目前,海口、三亚、琼海等海南核心城市的城市规模较小、辐射能力较弱,海南岛尚未形成布局合理的城市圈。根据《海南省城乡经济社会发展一体化总体规划(2010-2030)》(以下简称《规划》),全省应逐步建成以海口、三亚、琼海、儋州为核心的四大都市生活圈,并以四大都市圈为平台,配置教育、医疗、文化等完善的公共服务体系。因此,海南应按照《规划》愿景并遵循海南岛的产业特征和空间发展特点,进一步引导人口、劳动力、资金、技术等发展要素向海南核心城市集聚,发挥核心城市对全省城乡发展的辐射带动作用。[7]

第二,充分利用海南岛资源,积极打造特色城镇。由于海南岛特殊的地理位置决定了岛上存在丰富的热带农业资源、海洋资源、旅游资源、少数民族文化资源等。海南各市县应该依据自身条件,科学开发和充分利用好这些资源,积极打造一批“基础设施配套、特色产业支撑、人口聚集、文化魅力独特的风情小镇”。目前,海南省已经形成了观澜湖高尔夫小镇、海棠湾风情小镇、博鳌天堂小镇、福山咖啡小镇、儋州雪茄小镇、万宁希望小镇、保亭三道旅游小镇等特色小镇,而这与《海南省城镇体系规划(2003-2020)》中“以环岛海洋产业、工业、旅游业、特色农业为支撑,形成沿海点轴发展的‘项链状’城镇圈”还有较大差距。因此,海南应在全省统筹规划的前提下,因地制宜地打造一批特色城镇,最终形成符合海南现实、具有海南特色的城镇体系,以加快推动海南农村城镇化进程。

第三,慎建、精建工业体系,构筑琼式工业发展模式。当前我们看出海南工业发展水平相对于城镇化建设而言呈现滞后状态,而工业化是加速经济发展,提升城镇化质量的必要步骤,因此,海南应夯实工业基础,加快自身工业发展步伐。考虑到海南岛生态环境的重要性,决定了海南必须慎重选择、精心打造符合海南生态规律的产业体系,侧重发展低碳、科技含量与附加值高、海南地域与资源优势明显的战略性产业。[15]

《海南省国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)指出,要重点培育油气化工、浆纸及纸制品、汽车和装备制造、矿产资源加工、新材料和新能源、制药、电子信息、食品和热带农产品加工八大支柱产业,力争到2015年培育十家成长性好、带动力强、产值超百亿元的本土企业。《纲要》给出的任务和目标决定了海南必须以“大企业进入、大项目带动、高科技支撑”为产业发展战略,强化自身的后发优势,实现工业“跳跃式”发展。

第四,加强政府宏观引导,确保城镇化建设统一规划、协调推进。海南目前采用的是省直管县的特殊行政管理制度,这种制度有利于增强政府的宏观统筹能力,使政府更能够从全省发展的全局出发,统筹考虑,整体规划。因此,海南省政府应充分利用好这一制度优势,以全岛为单位对海南的城镇化建设进行布局,确保海南城镇化进程科学、有序。另外,在制度建设与创新方面,应完善土地征用与流转制度、户籍制度、社会保障制度等,积极鼓励和引导农业人口逐步向城镇居民转变,以带动各种要素合理流动,增强海南经济发展活力。

[1]赵勇.城镇化:中国经济三元结构发展与转换的战略选择[J].经济研究,1995(3):63-68.

[2]朱孔来,李静静,乐菲菲.中国城镇化进程与经济增长关系的实证研究[J].统计研究,2011,28(9):80-87.

[3]王金营.加速人口城镇化以实现中国经济持续增长[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2004,29(2):50-54.

[4]朱海玲,龚曙明.中国工业化与城镇化联动和互动的研究[J].统计与决策,2010(13):112-114.

[5]杜传忠,刘英基,郑丽.基于系统耦合视角的中国工业化与城镇化协调发展实证研究[J].江淮论坛,2013(1):33-39.

[6]刘平量.海南经济特区城市化进程及其特点分析[J].海南大学学报(人文社会科学版),2002,20(4):67-73.

[7]刘钊军,胡木春.海南特色的城镇化道路研究[J].城市规划,2012,36(3):33-37.

[8]许学强,李郇.改革开放30年珠江三角洲城镇化的回顾与展望[J].经济地理,2009,29(1):13-18.

[9]Jean Gottmann.Megalopolis or the Urbanization of the Northeastern Seaboard[J].Economic Geography,1957:189-200.

[10]莫大喜.珠三角都市连绵区生成机制浅析[J].特区经济,2007(2):33-34.

[11]宗传宏.大都市带:中国城市化的方向[J].城市问题,2001(3):8-12.

[12]吕拉昌.新时期广东城市化的新特点[J].规划师,2004,20(12):84-86.

[13]陈德宁,沈玉芳.广东城市化的动力特征与发展方向探讨[J].经济地理,2004,24(1):76-80.

[14]王开泳,陈田.对我国大城市行政区划调整的思考——以广州市近年来行政区划调整为例[J].城市问题,2006(7):70-75.

[15]何琦.海南省工业竞争力评价与发展对策研究[J].特区经济,2011(11):235-237.