马来西亚华文中小学体育教育的困境与反思

孟庆光,邢尊明,陈洪淼,扈 伟

(华侨大学体育学院,福建 泉州 362021)

1 马来西亚华文中小学教育简介

马来西亚是一个个有多民族、多元文化的国家,总人口约2900万,其中华族占24.6%,约700万人。该国是除中国以外的第二大华文教育基地,[1]华人历尽沧桑创办华文学校。目前,马来西亚全国共约60所华文独立中学(以下简称“独中”)以及1294所华文小学,[2]这是在世界上其他有华人移民的国家里绝无仅有的。马来西亚的华文教育体现了中华民族重视子女教育的优良传统与捍卫民族尊严的决心。

二次世界大战前,国外华人学校,基本是华人社团自己筹集经费、自己创办、自行管理的学校。直至上世纪中后期,国际形势的巨变和世界各民族文化的加速交融,“独立”的华校在世界各国逐渐退出了历史舞台。然而,马来西亚华文学校却经受住了历史的变迁,坚毅地生存下来。1961年,马来西亚立法议会根据《达立报告书》建议,颁布了《1961年教育法令》,法令中,政府要求建立以马来语为教学用语的国家教育制度,[3]对不接受改制的华文中学,政府取消一切津贴,学历不被政府承认,[4]且华文中学学生不能参加全国统考。1962年,54所华文中学接受改制,成为马来西亚国立中学。另有17所学校拒绝改为国民型学校,成为现今60所独立中学的历史渊源。马来政府把国立小学分为两种,即“国民小学”和“国民型小学”,以马来语为教育媒介语的为国民小学,以华文和泰米尔文为教育媒介语的小学为国民型小学,虽二者均属国立学校,但“国民型小学”享受的待遇与“国民小学”相比却相差甚远,马来西亚华人社团资助仍是华文学校的主要经济来源。[5]汉语是马来西亚华人交流中使用最广的语言,华人为子孙选择教育机构时也更倾向于华文学校。从1819年在槟城成立的马来西亚首个华文学校五福书院开始,华文教育在马来西亚已经有近200年的历史。其间,办学方式与管理方法也经历了历史的变迁,但是马来华人倾力办华文教育的理念一直没有改变。

该课题是通过对马来西亚华校体育教育的调查,分析海外华人子女接受体育教育的现状,并期望通过该调查研究能够唤起国人对海外华人体育教育的关注。

2 研究方法

2.1 问卷调查

2011年5月至9月间,采用问卷调查的方式,搜集了大量关于马来西亚华文中小学体育教育材料。组织在华就读的马来西亚独中毕业生8人,利用暑假返回马来西亚期间,在吉隆坡、柔佛、槟城、沙巴4个州的18所华文学校发放调查问卷,其中,教师问卷50份,回收50份,有效问卷50份,有效率100%;发放学生问卷200份,回收200份,有效问卷194份,有效率97%。

2.3 访谈法

2008—2012年,共访谈5期前来参加华侨大学承办的马来西亚华文教师短期师资培训班部分教师,以及30余位在华侨大学就读的马来西亚独中毕业生。

2.4 文献资料

系统查阅相关马来西亚华文教育文献,分析整理其中体育的有关部分;网络搜集马来西亚华文学校体育资料。

3 结果与分析

3.1 专业师资严重匮乏

在接受调查的50位马来华校体育教师中,小学体育教师33位,中学体育教师17名;男教师21位,女教师29位;具有本科文凭的7人,专科文凭的28人,另外15人为具有体育特长的独中毕业生;其中,本科文凭的7人,5人毕业于台湾,2人毕业于大陆,专科文凭中,有17人毕业于台湾高校,3人毕业于大陆高校。

从统计数字可以看出,体育教师学历普遍较低,本科文凭比例仅占17.5%,另外还有15人(30%)仅是中学毕业。通过对部分教师的访谈得知,造成这种现象的首要瓶颈是该国针对华文教师的培养体制。在马来西亚,被全世界400余所高校认可的独中毕业联考成绩,却不被本国政府承认,更不被马来西亚国立大学认可。同样,不能作为在本国升学的依据。独中学生毕业后,要么出国深造,要么本国就业。这种体制严重阻碍体育特长生的进一步深造。

与中国内地中小学体育师资“饱和”相比,马来西亚华文学校十分渴望能够吸收到高学历的专业体育教师。2012年2月,应马来西亚华校董事联合会总会(以下简称“董总”)邀请,华侨大学体育教育专业学生去柔佛州的独中实习,经过两个月的教学,独中对来自大陆实习生的表现给予了高度评价,并再三挽留实习生毕业后能够留在独中任教。然而,由于当地政府严格限制非本国华人在华文学校就业,最后,经过独中的极力要求与董总的不懈努力,一位毕业生以当地俱乐部篮球教练的身份去独中教学,由此可见,马来独中体育师资极度短缺。

3.2 管理体制不规范,课堂组织要求不统一

在独中以及华文小学,体育教师不评定教学职称,只有行政职务,如“体育长”、“副体育长”。缺乏对体育教师统一管理,即使个别学校有一些针对性的文件,但也没有后续配套执行、监督等体系。在问卷调查的50位教师中,22位填写“学校不要求体育老师写教案”,10位填写“学校体育处统一用一份教案”。在“您认为贵校教师评价体系是否能对体育教师的工作做出全面、客观、公正评价”一选答中,31位教师选择了“对体育教师的评价基本流于形式,不能对其工作给予客观评价”项。以上数据可以看出,马来西亚华文学校对体育课程的重视程度较低,管理体制不完善。

华文学校体育教师的学历偏低,教师上课较随意。从前面统计数据可以看出,马来西亚华文学校的体育教师文凭主要来源于两个渠道。第一,上世纪90年代之前,专业体育教师的培养出处主要是台湾,即具有体育特长且有从事体育教育意向的独中学生毕业后,经本人申请并通过联考,报送马来西亚董总批准,达到台湾学校对联考要求成绩的考生方可赴台学习,毕业后必须回马来华校任教体育5年以上;第二,从上世纪90年代后,经本人申请,董总也批准并资助部分独中学生赴大陆就读体育类大学文凭。但是由于董总经费的严重短缺,另一方面与体育相比,华校会更重视基础文化知识的教学,所以,体育师资的培养一直较为滞后。

在马来西亚华文学校,一节体育课没有严格意义上的整队,很少听到体育教师声音洪亮的“口令”。马来西亚华文学校体育课课堂常规,更多地源自于台湾,同时也受当地土著学校影响。譬如:集合时不是喊“向右看齐!——向前看”等口令,而是吹响哨子后直接口语话地说“上课了”或“集合了”,并预先指定一个“基准”学生站在教师正前方,其他同学以左或者右手屈肘侧平举调整间隔,直臂前平举调整距离;队列中的“胯立”,即左右两脚分开,两臂自然后背,相当于我国队列的“稍息”。课堂的主要内容也会根据学校场地、教师情况较为随意地安排。

3.3 经费奇缺,体育场地设施严重不足,学生体育锻炼内容受限

马来西亚华文学校的发展,可谓困难重重,一部分华人终身以华教为己任,对先祖、对社会以及下一代怀有强烈的使命感,满腔热情,有钱出钱,有力出力,任劳任怨。董总对华校的生存和发展一直扮演着重要的组织与领导角色,他们发扬再难也要办华校的传统,从筹划华校的经费、建设校舍,到聘请教员,关心教职员工和生活待遇等等,无所不包。

然而,迫于马来政府针对华校的财政管制,尤其是对于独中的“无财政预算”政策,使得华校一直面临严重的经费短缺问题,体育场地建设与体育器材尤为缺乏。在调查所涉及的8所独立中学中,仅有柔佛州的宽柔中学古来分校有一个标准田径场。为了学校的正常运转,华校经常组织一些集体筹款活动,平时也发动学生单独筹款,把筹款的数额与学生的操行分挂钩,筹不到款或筹款数额较少的学生操行分就低。在华文学校中,操行分是关乎学生评优评奖的重要依据之一,也是决定一个学生升留级的依据之一。笔者曾访谈到一位独中毕业的学生,他记得在独中读书时,经常去养鸡场筹鸡蛋和去农村筹粮食,然后把它们做成鸡蛋饼在街上义卖,有一次去养鸡场筹鸡蛋时,被一条恶狗追出来狂咬。由此可见华文学校办学经费困难之极,能维持学校教学基本运转已经举步维艰,更不可能添置、优化更多的体育器材与场地。

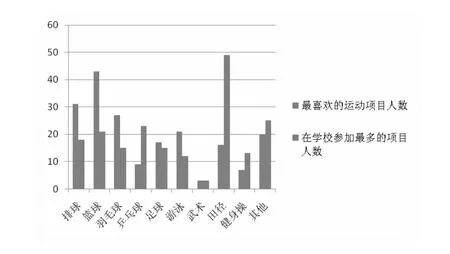

马来西亚华文学校学生最喜欢参与的体育运动与实际参与的项目存在较大差异。很多学生由于场地、师资等原因的关系,在校期间不能按照自己的兴趣来参加运动。如图1,学生最喜爱参与的体育项目人数中,篮球、排球、羽毛球分列前三位;而学生实际参与最多的项目却是田径。参与中华传统体育项目的仅3人,占1.55%。

图1 学生最喜欢的体育项目与实际在校参与最多的项目人数对比图

3.4 华校体制束缚学生参与体育运动的思想动机

由于马来西亚华文学校艰辛地生存在本国教育体制的夹缝中,无论是学校还是学生的家长都会更加重视学生文化课的学习,一般不支持孩子从事体育运动或者在体育领域发展,他们认为只有文化科学业优秀,才能有一个充满希望的未来。华文学校体育课时一般为每周1节(小学30分钟,中学40分钟),少部分学校为每周两节。课外活动一般被男、女童军与救伤队等仿军事学习与训练所占据。有时甚至连每周一次的体育课也被其他理论课程“充掉”,只有在每三年一次的独中杯运动会,或者当地举办有影响的运动会之前两三个月,学校为了争取更好的成绩,才开始组织本学校体育特长学生参加针对性的训练。

马来西亚华文学校缺失对中小学生体质的定期监测体系,教董总与学校缺乏对学生体质的宏观了解,缺乏学校教育“健康第一”的指导思想,一系列体育健康体制的缺失,使得学生没有体育锻炼的目的与积极参与体育锻炼的动机。

马来西亚本国的高校体育专业招生考题源自国中学习的大纲范围,而且答题必须用马来文书写。这就决定了平时学习华文的独中学生几乎不可能通过考试被录取。虽然部分高校设有华文教育学院,但又没有设置体育教育专业。因此,华文独中学生在本国通过体育特长读取大学的路径几乎被堵死。上世纪七十年代后,马来西亚董总根据华文学校体育教师严重短缺的状况,董总出资送独中体育特长生去台湾高校就读体育教育专业,然而台湾高校录取时更看重华文独中联考成绩,体育特长生的联考成绩又很难达到录取标准。上世纪90年代以来,华校董事会也资助部分华校学生来中国大陆读体育教育专业,但是大陆高校文凭在2012年以前不被马来西亚政府承认,只被华文独中内部认可,这一政策也降低了马来西亚华人中学生留学中国大陆的热情。所以,独中学生很难通过体育特长取得进一步深造的机会,这也成为了学校与家长不愿让学生从事体育锻炼的原因之一。

4 结束语

每每提起海外华侨华人,大陆国人的印象中他们是富足、慷慨的缩影,像陈嘉庚、许东亮等一批老一辈华侨,为了祖国的教育事业,慷慨解囊,鞠躬尽瘁。正如2006年一个马来西亚的华侨,参加北京奥运会场馆水立方的建造捐款时说的一样,“我们捐款不是在捐钱,我们是在捐出自己对祖国的儿女心。”。[6]海外华侨华人能在祖国需要的时候捐出“对祖国的女儿心”,而我们祖国理应在海外华侨华人需要的时候,能多给出一份关心。当代的华人、华侨大多都融入了居住国,但他们的身体里永远流淌着华族的血液,他们永远保持着一颗中国心。海外华侨华人回乡捐资助学似乎早已在情理之中。然而,中国国内人士向海外华侨华人捐资兴学之风尚未形成。近三十多年来,中国大陆经济与社会发展疾速,物质基础愈加雄厚,我们现在已近完全有能力去帮助那些身在海外,又急需帮助的炎黄子孙。

马来西亚华人为了让子孙学习祖先的文化,突破重重阻挠艰辛开办华文学校,积极开展华教救亡运动。同时,学校也把更多的精力放在华族传统文化知识的学习上。然而,过多地重视理论知识教育的同时,也忽略了体育教育的重要性,再加上马来西亚国内政策、体育师资与场地器材等原因,严重阻碍着华校体育的开展与学生体质的改善。俗话说“儿行千里母担忧”,我们在大力向海外拓展中华文化的同时,更应该关心远在异乡华族子弟的健康。企望我国政府与民间通过一系列的政策与资金援助,来改善马来西亚华文学校办学环境,改善漂泊在海外的华人教育基地体育教育现状。

[1]王焕芝,洪明.马来西亚华文教育政策的演变及未来趋势[J].福建师范大学学报:哲学社会科学版,2011(4):191-195.

[2]马来西亚校董事联合会总会.泰国北部清莱华校教师联谊会来访[EB/OL].(2013-06-11)[2012-05-17].http://www.djz.edu.my/v2/2012.5.17.

[3]柯永红.马来西亚和新加坡华语教育政策之比较[J].东南亚纵横,2009(10):48-52.

[4]耿虎,曾少聪.教育政策与民族问题——以马来西亚华文教育为例[J].当代亚太,2007(6):58-64.

[5]周聿峨.马来西亚华文教育的保留与发展[J].东南亚,2000(2):57-58.

[6]人民政协网.李寅峰.水立方:凝聚海内外华人“儿女心”[EB/OL].(2013-06-14)[2007-01-08].http://epaper.rmzxb.com.cn/2007/20070118/t20070118_117052.htm.