汉语口语教材中会话对答结构类型的表现分析①

王文龙

(北京华文学院专修部,北京 102206)

0.引言

我们在教学实践中发现,很多已经进入高级阶段、较好地掌握了汉语知识的学习者,仍然在某些日常口语方面表达困难,比如做出较为复杂的应答、适时并恰当地转换话题、得体地结束会话等等。会话理论告诉我们,要成功地进行交际,只靠语音、语法和词汇的知识是远远不够的 (苗兴伟,1995)。吴宗杰 (1994)也曾指出: “娴熟的话轮替换是交际能力之一,……没有这种能力,一个外语学习者即使具备良好的遣词造句能力,也无法有效地用外语进行自然会话。”

造成目前学习者这一能力缺失的原因是多方面的,而已有教材的编写方式可能是其中一个重要原因。口语交际的特点要求会话双方在遵循合作原则的基础上,根据不同的语境选择适当的引发语和应答语,不断进行协调,以确保交际能够顺利进行。对答结构作为会话的重要组成部分,关涉到会话进程中的诸多方面,是影响会话交际成效的关键因素之一。口语教材尤其是中高级口语教材如果要比较真实地体现口语交际的特点,就必须对汉语对答结构有合理的反映。

基于上述问题及启示,本文借鉴会话分析理论,运用实证研究的方法,对汉语口语教材中的会话对答结构类型进行了统计分析,详陈得失,在此基础上对口语教材的编写进行反思,并提出了切实可行的建议。

1.汉语中的会话对答结构类型

目前汉语中的相关探讨和研究成果还非常有限。其中,刘虹 (2004)对汉语会话中的对答结构进行了多层面的探讨,是目前最为全面、深入的研究。其在归纳和区分对答类型时,主要依据下面的原则:

1)当一种引发语和另一种引发语功能相近时,则考察它们是否具有相同的应答语选择范围。如果应答语选择范围不同,那就分属两类不同的对答结构。

如 “祝愿”和 “祝贺”,二者功能相似,但 “祝愿”可以用 “没事儿,别担心”、 “放心吧”等 “宽慰”类话语来应答,而 “祝贺”不能;反过来, “谦虚”类话语,如 “不好意思”、 “承蒙各位抬爱”、 “这点成绩实在算不了什么”等,可以做 “祝贺”的应答语,却不能做 “祝愿”的应答语。所以应分属两种不同的对答类型。

2)如果一种引发语与另一种引发语功能相近,而且应答语的范围也无本质区别,那么就将它们归为一种对答结构。

比如 “抱怨”与 “批评”,两者功能相近,而且应答语也都可归纳为 “接受/借口/否认/争辩/挑衅”等类型,范围基本一致,所以“抱怨”和 “批评”可以归为一类,即 “指责”类。同理, “邀请”和 “提供”可归并为 “提供”类; “请求”和 “命令”可归并为 “要求”类; “陈述”和 “评论”可归并为 “陈述”类。

刘虹 (2004)根据上述的归类原则,并在前人研究的基础上,将汉语会话中的对答类型归纳出15种,内含46个小类 (具体类型可参见 2.4 表 1)。

15种对答类型中,有4种类型只有一个对答小类,即只有一种应答语,而其余11种类型的应答语均在两种以上。比如 “介绍”类有两种, “建议”类有4种, “要求”类有5种, “指责”类有6种,最多的是 “陈述类”,多达7种应答语。

在实际会话中,应答语的种类或许更为丰富,对答小类也可以划分得更为细致。实际上,刘虹 (2004)也强调了其归纳的15类只是主要类型,并不涵盖所有类型。比如, “道歉”类在刘虹的分类中包含两个小类: “道歉—宽慰”和 “道歉—责备”,但在言语交际过程中,也有可能出现其他的应答。如下面的例子:

A:这件事的确是我做错了,请你原谅!

B:a.嗯,知道错了就好,下不为例!

b.这话你应该去对刘明说,而不是对我。

c.对不起,除非你做出书面道歉,否则我不能接受。

d.道歉的应该是我,是我没处理好。

B的几种应答归入 “宽慰”或 “责备”似乎都不合适。a以一种高高在上的姿态明确接受了A的道歉,是一种 “接受”;b转移了应答对象,而c则做出了进一步要求,提出了接受的条件,其实这两种应答都没有接受A的道歉,并且不同程度地表现出某种不友好、不合作,都可以归为对道歉的 “拒绝”;d则是反过来以 “道歉”类话语作答。

其他对答类型几乎都可以做类似的细分。我们当然可以把上例中的应答作为新的对答小类放入 “道歉”类对答类型中,但考虑到这些应答语或者基本可归入其他小类,以一种类型来统摄,或者其使用需要非常特殊的语境,属于比较极端的用例,即便在实际言语交际中也很少出现,因此可以作为特例处理,而不作为会话的一种常规对答类型,教材中不必刻意表现。

另外,有些对答类型也许可以做更为细致的划分,比如包含7个对答小类的 “陈述”类对答。 “陈述—陈述”中陈述性的应答可以是进行 “描述”,可以是做出 “评价”,也可以是提出 “建议”等,相对应的也就可以进一步划分为 “陈述—描述”、 “陈述—评价”、 “陈述—建议”等对答小类。同样, “陈述—否定”中的应答可以是一般性的否定,也可以是提出 “异议”或 “批评”等。 “建议”类、“指责”类、 “要求”类和 “提供”类等对答类型几乎都可以做类似地细分。但也正如上述所言,这些细分出来的小类基本都可归入其他小类,以一种类型来统摄,而且通过前期的预研究发现,由于教材中出现的对答类型有限,现有的15大类46个小类对我们分析教材绰绰有余,并不妨碍我们对教材的考察及最终结论的得出,故本文不再细化,仍沿用刘虹(2004)的这一分类。

2.汉语教材中对答类型的表现分析

2.1 研究方法

西方的学者和教师很早就将话语分析理论应用于语言教学领域 (McCarthy,1991:5-7),更有研究者将会话分析理论应用于教材编写的评估之中。目前国内一些研究已经注意到了对答结构在口语教学及教材中的重要性及不足 (刘虹,2004;刘元满,2008),而将对答结构与汉语教学相结合的研究,近年来也逐渐进入人们的视野。其中,刘元满 (2008)和关颖 (2006)的探讨比较有代表性。但总体来说,关于汉语对答结构在教材中表现的研究还只是刚刚起步,研究方法和研究范围有限,缺乏相对系统的研究和具体的指导性建议,尤其需要实证性、应用性的研究。

本文运用会话分析理论,采用统计分析和对比分析的方法,对各部教材中所要考察的内容进行统计,得出数据;同时对各部教材进行了横向对比分析;另外还对各项目在教材中的共现情况进行比较,并在此基础上深入分析,得出相关结论,提出了具体的、具有可操作性的建议。

本文所选取的教材为 (共4套8册):

《汉语高级口语教程》 (以下简称 “《教程》”)

《发展汉语中级汉语口语》 (以下简称“《发展》”)

《汉语会话课本》 (以下简称 “《课本》”)

《高级汉语口语》 (以下简称 “《高口》”)

选取标准如下:

1)教材的课文以会话为主或每课课文中均含有会话内容,便于运用会话分析理论;

2)都是中高级教材,编选会话时较少受语言要素等限制,有利于减少其他因素干扰,分析结果更为可靠;

3)使用量较大,有一定权威性和代表性,研究结论更有说服力;

4)出版年代相近,社会背景相似,语言教学研究的大环境一致,具有较强的可比性。

2.2 教材中对答类型的使用情况

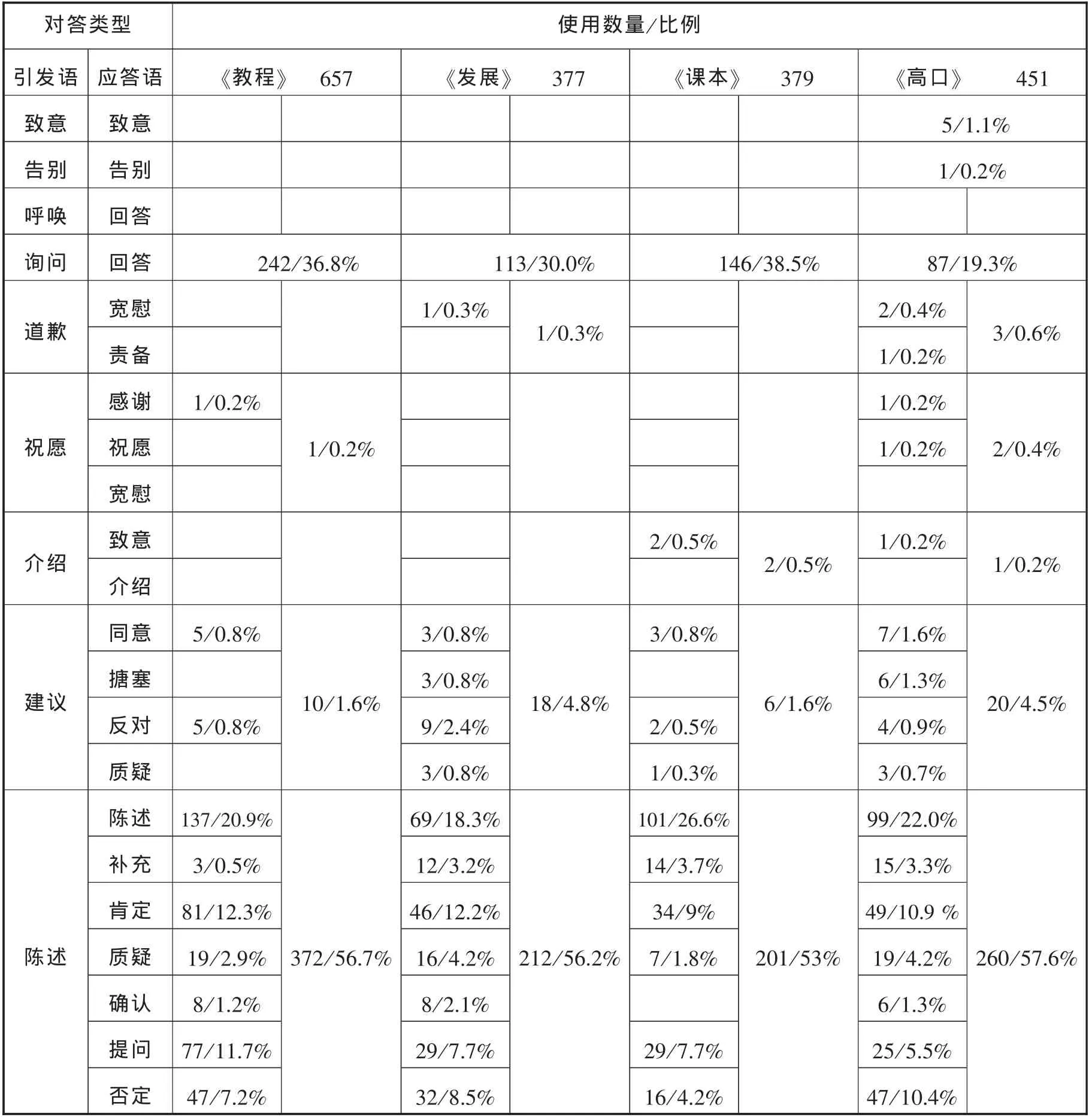

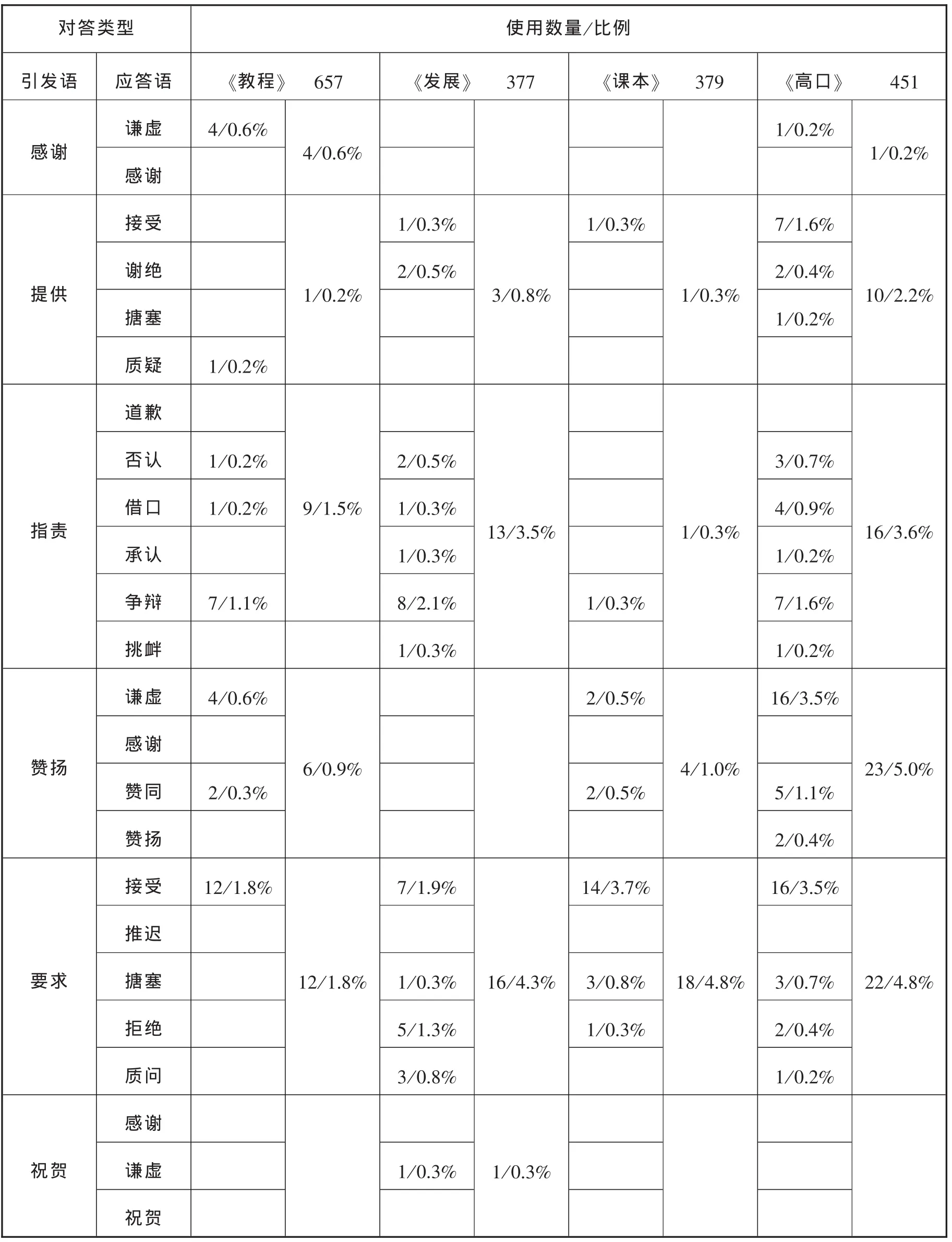

本文对4部汉语教材中对答类型的使用情况进行考察统计,相关数据见表1。

2.3 4部教材对比分析

在15种对答结构中, 《教程》使用了9种, 《发展》和 《课本》使用了8种, 《高口》则使用了13种。具体到46个对答小类,《教程》出现了19个, 《课本》出现了18个,覆盖率只有40%左右; 《发展》相对多一些,出现了25个小类,覆盖率也仅约54%; 《高口》出现了35个对答小类,覆盖率约为76%。《高口》没有出现的11个小类,包括祝贺类的3个小类和 “要求—推迟”、 “赞扬—感谢”、“指责—道歉”、 “提供—质疑”、 “感谢—感谢”、 “介绍—介绍”、 “祝愿—宽慰”、 “呼唤—回答”等。根据表1中的统计数据,对比4部教材,在对答类型的表现上主要有以下问题:

首先,各大类在教材中的表现严重失衡。总体来看,陈述类和询问类对答在几部教材中都是最主要的两种类型。陈述类的比例都超过了50%,而询问类在前3部教材中也都在30%到40%之间。这两类相加在前3部教材中的比例都接近或超过了90%, 《高口》中也超过了70%。其他对答类型的使用情况,整体而言不太理想。如建议类、要求类、提供类、赞扬类、指责类等,在汉语会话交际中都是比较常见的对答类型,而在上述教材中虽有不同程度的体现,但总的来说数量有限,比例较低,并没有得到充分的展示。比如, 《课本》全书共出现了8种对答结构,分别是:询问类、介绍类、建议类、陈述类、提供类、指责类、赞扬类、要求类,而其他7种对答结构均未出现。陈述类和询问类是比例最高的两类,分别为53%和 38.5%, 两类合计 91.5%。 《教程》 两册共使用了9种对答类型,分别是:询问、祝愿、建议、陈述、感谢、提供、指责、赞扬、要求类。其中,仅陈述类和询问类两类所占比例就高达93.5%,其余7类全部相加也仅占6.5%。

4部教材的情况也有较大差异。比如,提供类在 《发展》中只有3例,而在 《教程》和《课本》则仅有1例;指责类在 《课本》中也只有1例。 《发展》的表现相对多一些,建议类、要求类和指责类等对答类型都有一定的使用量,而 《高口》中的表现也相对比较丰富,赞扬类、要求类、建议类、指责类、提供类等都有一定量的用例。但即使如此,其整体比例仍然偏低。

其次,包含多个小类的对答类型,其内部分布也很不均衡。比如在 《教程》和 《课本》中,包含4个对答小类的提供类只出现了一个小类,指责类中的6个小类在 《课本》中也只有一个小类出现。即便是使用最多的陈述类对答,其7个小类的分布也有较大差异。 《教程》中, “陈述—陈述”类对答类型的使用频率也远高于其他6个小类以及其他对答小类,在全部对答类型中高达20.9%,“陈述—肯定”类的比例为12.3%,这两个小类相加在陈述类对答中占了将近6成。另外,否定、拒绝、争辩、质疑等不合意应答总体比例偏低。

在此,我们以 《课本》 (下册)为例,进一步分析教材在对答类型表现上所存在的问题。在 《课本》 (下册)中只出现了4种对答类型,分别是要求类、陈述类、建议类和询问类。其中,陈述类比例为49.6%,询问类比例为45%,二者相加高达 94.6%,而在陈述类内部,仅“陈述—陈述”小类一项就占了近六成。另外两个大类,要求类只有6例,比例为4%,包括5例 “要求—接受”类和1例 “要求—搪塞”类;建议类只有2例, “建议—同意”和 “建议—质疑”各有1例,比例仅为1.4%。也就是说,整本教材的会话部分几乎全部是由陈述类和询问类对答构成的,甚至可以说主要是由 “陈述—陈述”小类和询问类对答完成。那么,这样的 “会话”在多大程度上能够体现出会话的性质,口语表达的交际性在多大程度上得以表现,恐怕是值得怀疑的。至于为何会出现这种情况,我们将在下文中详细分析。

《教程》 (上)在课文中曾借学生之口表达了在与中国人告别时遇到的困难,抱怨课本上仅有的一句 “再见”无法满足表达的需要,希望了解更多的表达方式。而我们的教材本身在对答类型的编排和选取上却恰恰忽视了这一点。

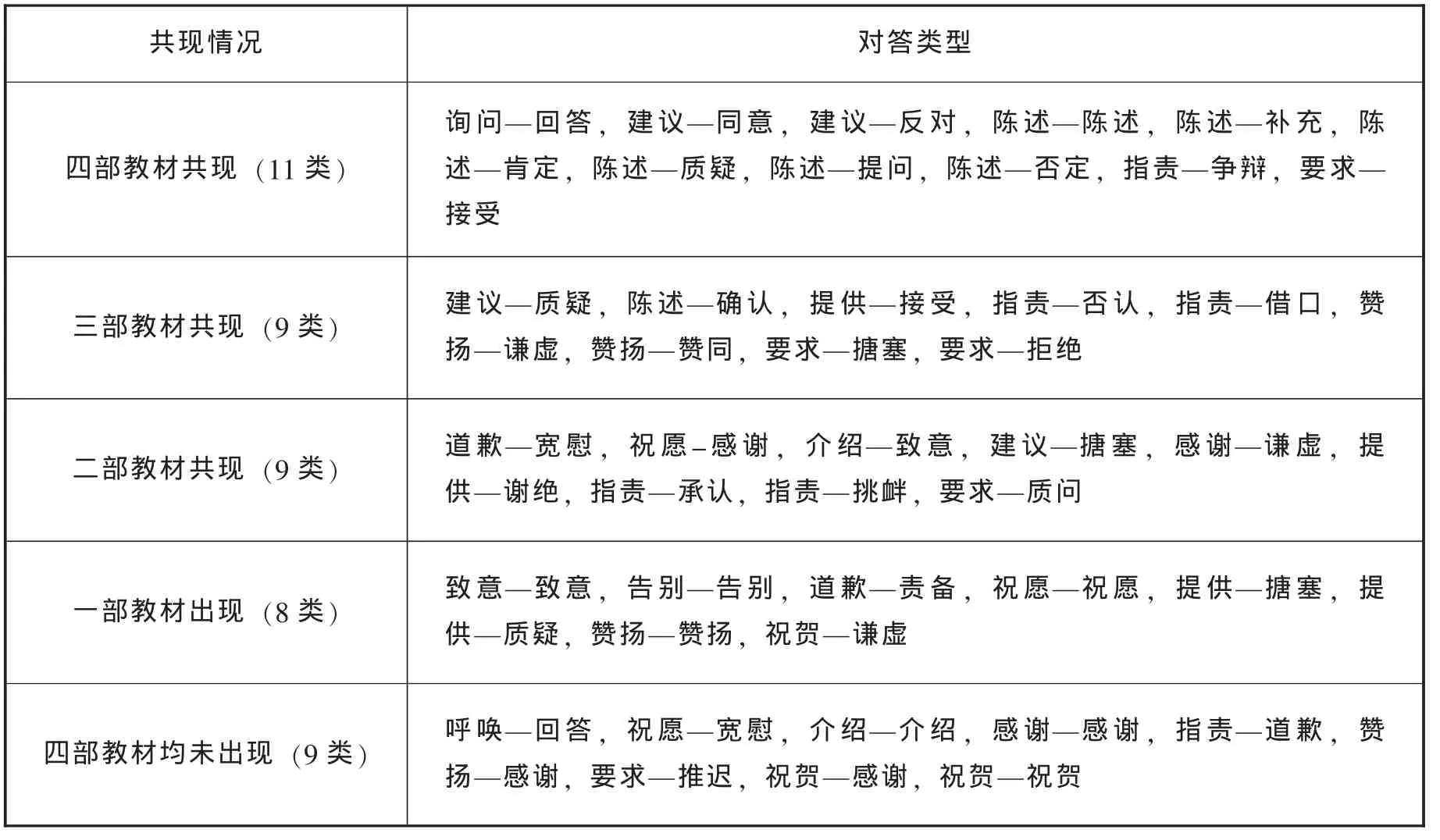

2.4 教材中对答类型的共现情况

我们对46个对答小类在4部教材中的共现情况进行了统计,如表1:

表1 :教材中对答类型的使用情况

?

46个对答小类中,在3部教材共现和4部教材共现的类型只有20类,还不足一半;只在一部教材和两部教材中共现的类型共有17类,所占比重近40%;而有9类对答结构在4部教材中都没有出现,几乎是总数的四分之一,详见表2。一方面,这从另一个角度说明了目前汉语教材在对答类型表现上的严重失衡;另一方面,也反映了口语教材的会话编写缺乏系统性和一致性的参考标准,从而导致同样是中高级口语教材,在对答类型上却存在诸多差异。

以上这些问题,都不能不使我们重新对汉语口语教材的编写进行审视和思考。

表2 :教材中对答类型的共现情况

3.对教材编写的反思及建议

3.1 对汉语口语教材的反思:会话的多样性特征

《高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲》 (附件二)规定 “汉语高级口语”课程的教学目的是 “培养学生运用汉语进行高层次口头交际的能力,在未来的工作如洽谈、翻译、公关等实际交际中熟练、灵活地运用汉语口语。注重提高表达的多样性、适应性及得体性”,并提出教学中应确保在课堂上让学生进行 “真正的交际活动” (国家对外汉语领导小组办公室,2002:212)。

那么实际的教学效果如何呢?正如我们开篇所提到的,很多高级阶段的学习者在日常会话中依然存在诸多问题。刘元满 (2008)对高级阶段学生在交际活动中的问题总结了以下几点:参与静态的话题讨论比较容易,在动态的场景活动中,对身份不同的人物难以得体应对;在与对方谈论一致的话题以及表达相近的评价态度时比较自如,而在表达不同态度或者复杂情感时比较被动;在谈话过程中,应答对方时比较顺畅,而在引导话题、控制谈话权方面难度较大。造成这些问题的原因,也许可以归结为教学中并没有实现大纲中所提出的 “真正的交际活动”。而具体到教材方面,恐怕目前的汉语教材在对汉语会话特点和规律的反映还存在诸多不足。

通过上文的考察分析,不难看出4部教材在对答结构类型表现方面的异同及问题。本文对4部教材中的会话内容进行了细致的考察,发现如果从情景设置、人物关系和会话形式等角度分析,也许可以帮助我们一窥个中缘由。下面以 《教程》和 《课本》为例进行分析说明。

《教程》上下两册共32课,其中有10课都是师生课堂对话,即模拟真实的课堂情景,师生之间围绕某一话题展开问答或讨论。如下册的第十课是老师给学生讲中国的诗歌,第十一课讲对联等等,完全是模拟课堂教学的形式,编者在情景说明中也直接写明 “这是老师和学生在课堂上的一段对话”。这种会话的特点:一是问答较多,或是老师问问题,学生回答,或是学生就老师的一段陈述 (解释、介绍、描述等)进行提问,然后老师回答;二是陈述性话语较多,经常是大家就某一话题分别做一番陈述。这就决定了会话中的对答结构必然是以陈述类和询问类为主,而陈述类中又必然以 “陈述—陈述”、 “陈述—肯定”、 “陈述—提问”居多,所以我们就在 《教程》中看到了大段大段类似个人独白的陈述性话语。统计表中的数据也充分说明了这一点, 《教程》中这几类对答结构的比例都居前列,尤为突出的是 “陈述—提问”类的比重远高于其他三部教材。这类会话中也会出现少量建议类和要求类对答,比如老师向学生提出要求、学生向老师提出建议、请求等,但由于师生关系和课堂环境这些特殊因素的存在,就决定了其应答语一般都是同意或接受,极少会出现不合意应答。所以,我们在 《教程》中看到的建议类和要求类对答基本都是合意应答。我们常常听到学生抱怨:为什么在课堂上跟老师和同学交流很顺畅,但一走出教室和学校就变得不知所措了?很重要的一个原因就是我们没能为学习者提供足够的交际情景以及得体的对答模式。留学生平时接触最多的会话对象就是老师和同学,最熟悉的会话场景就是教室、课堂,所以我们在编写教材时应该尽可能多地提供一些师生之外的人物关系和课堂外的会话场景,全面充分展示对答的多样性,提高学生应对不同交际情景的交际能力。

《课本》上下两册共31课,上册15课,其中有6课是师生对话,其余课文除个别外也基本都是同学间的对话,所以在这方面存在与 《教程》类似的问题。下册15篇课文中有10课的 “会话”都是以采访或访谈形式出现的。采访和访谈的特点是以问答的方式推动展开,被访对象多大段描述经历、表达想法等,所以其对答主要是陈述类和询问类,很难出现其他类型的对答结构。这些访谈式“会话”有的是来源于电视访谈节目,更多的则是由报刊杂志上的文章改编而来,更像是笔谈,而非面对面的会话,形式上也都是引出话题后,不同的人各自发表看法,人物之间几乎没有互动,很难说有真正的对答。正是由于选材和编排设计上的这些特点,从而导致该教材尤其是下册在对答结构上表现出不平衡现象。

实际上,包括 《发展》和 《高口》在内的其他教材也都不同程度地存在这方面的问题,限于篇幅,不再赘述。

很多学者强调口语教材应注意语体的多样性和话题的多样性,如王若江 (1999)。这也可以说是教材研究的一个普遍共识。不仅大纲中对此有明确说明,而且也常被各种教材作为一项编写原则,并作为教材特色和优点被反复提及。这一点毋庸置疑,但是否仅通过扩展及丰富话题内容就可以满足中高级学习者的表达需求,提高他们的实际会话能力呢?我们认为大纲中所提到的 “表达的多样性、适应性及得体性”,并不能仅仅被理解为是话题的多样性和对不同话题的适应性等,还应当包括谈论某一话题时或无主题谈话中语言表达的多样性、适应性和得体性,比如通过多种言语方式表达自己丰富的态度和情感、对某一言语行为做出得体的回应、较快地适应话题的转换等。这些能力的提高都无法仅靠话题的扩充来实现,而必须从如何真实反映汉语会话特点的角度加以考虑。本文的考察分析结果也证明了这一点,4部教材的会话内容都比较丰富、充实,涉及了社会生活的方方面面,话题的编排都有相当的覆盖面,但是在对答结构的表现上依然存在很大的差异。

3.2 对汉语口语教材编写的建议:对答类型的选择与表现

会话分析的研究显示,会话的开始、结束以及会话过程中的话轮交接都存在着一定的结构,并且遵循一定的规则,且是可以重复的。 (刘虹,2004)这也就意味着我们可以在教材中反映会话的结构和规则,为学习者提供会话的模式,进而帮助学习者提高会话的能力。可以说, “话语分析理论的兴起,为口语教材的编写提供了新的理论基础。”(刘元满, 2008:128)

基于上述对教材的场景、人物、话题的分析,我们认为在教材编写中应该科学、系统、有效地反映对答结构,编排课文时应兼顾以下一些因素。

1)话题、情景和人物关系的设计

情景和人物关系在口语教材中的重要性已经不言而喻。刘虹 (2004:119)也指出:“在言语交际过程中,语境常常会限制对答类型的选择。就是说,在这种场合只能选择这种对答,而在另一种场合则只能选择另一种对答。”中高级口语教材在编写会话时,不仅要考虑到话题的选择编排,也要考虑情景、人物关系等的设计安排,后者在一定程度上显得更为重要。

学习者在使用汉语进行言语交际的过程中,交际场景是丰富多样、不断变换的,同时三教九流、各色人等也都有可能成为其交际的对象,虽然我们不可能也没必要不加区分地全部展现,但对那些常见的、主要的交际情景和人物关系有针对性地加以体现并尽可能提供丰富的场景和人物则是非常必要的,并应该重点进行构思,尤其是要走出单一的课堂、校园环境,突破简单的师生、生生的人物关系。惟有如此,汉语会话的对答结构才有可能得到较为准确、全面地展示,汉语会话的真实面貌才有可能呈现在学习者面前,进而有效帮助学习者解决实际交际中的难题,切实提高他们实际交际的会话能力。

2)合意应答与不合意应答协调兼顾

在教材中,我们往往有意无意地倾向于给出肯定性的或者说合意的应答,而对那些诸如拒绝、反对、搪塞、推迟、争辩、质疑等否定性的或者说不合意的应答表现不足,从而使口语教材在会话对答结构类型上产生偏差。比如 “要求类”对答类型,教材中共有68条用例,但其中多数是 “要求—接受”类对答 (共 49条), “要求—推迟”、 “要求—搪塞”、 “要求—拒绝”和 “要求—质问” 类则十分有限, “要求—推迟”类甚至没有一条用例。王文龙(2012)专门就教材中的不合意应答进行了研究,指出 “教材中不合意应答的使用比例总体偏低,且用例相对集中,各类之间分布失衡,未能很好地反映出汉语会话中不合意应答的整体面貌”。

因此,在编写汉语口语教材时,应当根据汉语交际中的实际情况,兼顾合意应答与不合意应答,有意识地选择一些常用的不合意应答,适当增加不合意应答的类型和比例,使教材更好地反映出汉语会话对答结构的特点。

3)具体对答类型项目的选择

对答类型数量众多,在编写教材时应如何进行取舍并适当表现呢?我们将尝试给出一个供教材编写时参考的对答类型项目列表。

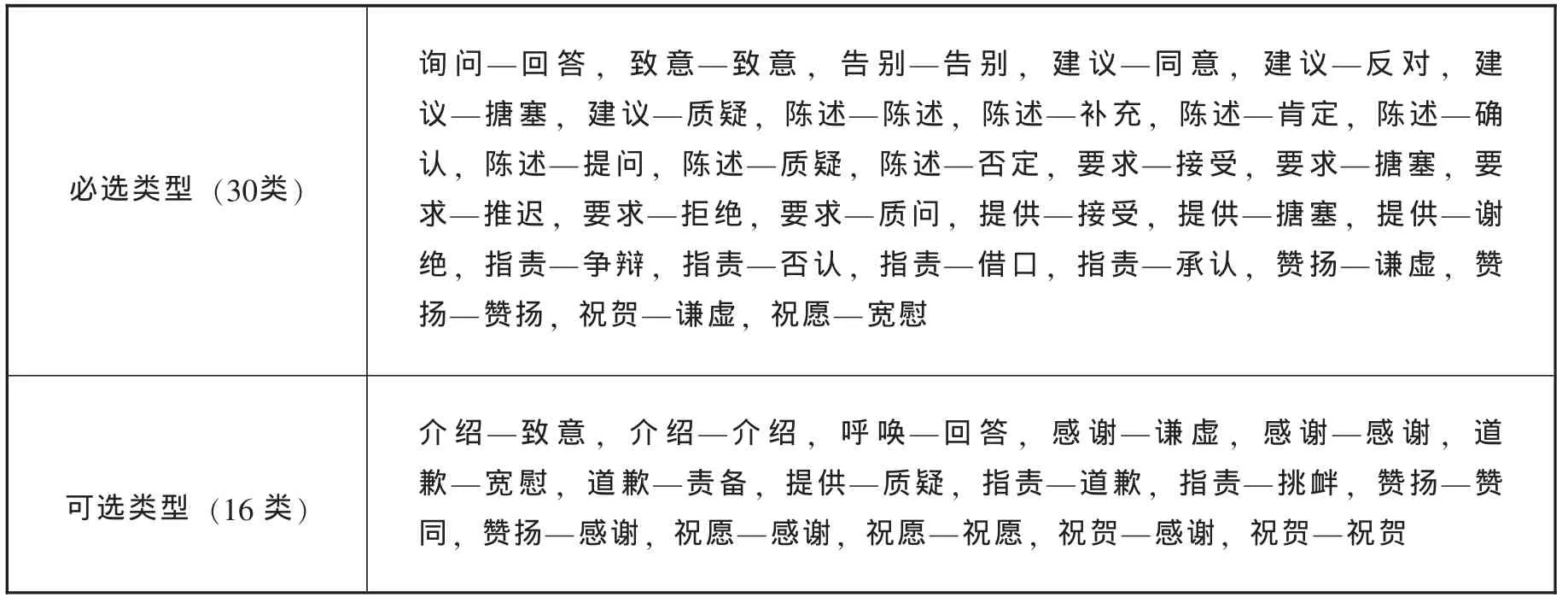

对于4部教材共现的对答类型,我们认为是教材编写时必须加以表现的内容。因为这些对答类型在汉语会话中大量存在且不可避免,如果要使会话顺利流畅地展开,就无法避开对这些对答类型的使用。所以,教材中不但必须要反映它们,而且还应保持足够的数量才能充分地展现和示范。这也同样适用于在3部教材中共现的绝大多数对答结构。但对这些对答结构也不能不加甄别地采取“一刀切”式的处理,对那些在实际会话中并不常用或属于特殊用法的、不影响汉语学习者交际的对答结构,编写教材时就可以根据情况灵活处理。比如 “赞扬—赞同”类,中国人一般在得到别人赞扬时常以 “推出”的谦虚姿态作答,但朋友熟人间却并非完全如此,一味自谦反而生疏别扭,因此有时也以“吃进”①“推出”和 “吃进”是刘元满教授在与笔者讨论时,针对文中的相关论述提出的两个概念,笔者认为这种提法简洁精当,故在此借用,谨致谢忱。的态度对待别人的赞扬,以认可或自夸作答,常带有一种开玩笑的性质,所以“赞扬—赞同”用的也不少。但总的来说,正常情况下, “赞扬—谦虚”和 “赞扬—感谢”还是优先选择,尤其对于汉语学习者来说,只需对 “赞扬—赞同”类做一般了解,而不必要求掌握并应用。

我们应该注意共现率比较低的那些类型。既有两部教材共现的,也有只在一部教材中出现,还有教材中没有出现的类型。我们认为这可能有两个方面的原因,一个是因为对答形式本身的原因,如有些形式比较简单,已经在前期学习中得到过较为充分的表现,比如 “呼唤—回答”、 “介绍—介绍”等;有的则是因为在实际会话中使用率比较低,而无需做过多展示,如 “赞扬—感谢”、 “道歉—责备”、 “提供—质疑”等。另一个原因是教材编写存在问题,应该加以反映的却未能反映。所以,对这些对答类型需要甄别取舍。我们从这26类对答中最终选取了11类作为教材中必须出现的类型。 比如, “致意—致意”、 “告别—告别”等对答类型在初级阶段就学过了,中高级教材中似乎不必再重复。而实际上,在日常会话中,这些对答类型其实并不像教材中所展现的那样简单。比如 “致意—致意”,在初级教材的第一课可能就学了 “你好!”—“你好!”之类的对答形式,但在日常交际中,除了比较正式的场合或陌生人之间,中国人并不常用这种简单刻板的对答,而是有很多不同的致意方式,具体可参见曲卫国等 (2001)有关招呼语的研究。教材中出现的用例也很好地说明了这一点:

铃木:伯母,您好!

林母:噢,你就是雅子吧!我们早就盼你来了。快请进,快请进。

铃木:伯父好!

林父: 快请坐,快请坐。 (《高口》(1): 2)

在这个例子中, “林母”和 “林父”的应答当然也是一种致意,但这种 “致意”是作为长辈对晚辈表达关心和亲切,以及作为主人对客人表达热情和亲近的一种 “致意”方式。同辈之间的致意方式也不是唯一的,比如下面的例子。

艾兰:郝先生,你好!听大卫说起过你,见到你很高兴。

郝阳: 我也一样。 (《高口》 (1):12)

这两个人虽然是第一次见面,但是有一个与他们关系都很密切的共同的朋友,所以兼顾礼节的同时也显得比一般的陌生人亲切自然,如果换成简单的 “你好—你好”,则就生硬拘谨了很多,不利于后面进一步交谈的顺畅展开。此外,对于比较熟识亲密的朋友之间,致意的方式就更加灵活多样。如下例:

华胜:林姐、郝大哥,真是你们!我以为看花了眼呢!

林雪:啊,你们二位也到这边来了,这么巧! (《高口》 (2):1)

“告别—告别”等也是同样。所以,在中高级口语教材中,不仅不能忽视这些貌似简单的对答类型,反而应当格外注意对一些常见、常用的灵活多样的对答形式进行有效的展现,切实提高学习者的口语交际水平。

综上所述,本文将46个对答小类分为“应选类型”和 “可选类型”两组。 “应选类型”是指那些应该在中高级口语教材中得到较为充分展现的对答类型,而 “可选类型”则是指那些可以根据需要有选择地在教材中加以反映的对答类型。具体分类如表3:

表3 :汉语口语教材编写对答类型参考项目

4.结语

通过对4部教材的考察分析,我们发现目前汉语教材整体而言在对答结构的呈现上类型还比较单一,覆盖面不够,且使用的对答类型之间及内部小类之间严重失衡,很多重要的对答类型没有得到充分有效的展示,有的甚至没有出现。

基于对教材的分析和反思,本文认为在教材编写中应该科学、系统、有效地反映对答结构。一方面,应兼顾话题、情景和人物关系的设计;另一方面,我们根据统计信息和实际使用情况将46种对答类型初步分为必选类型(30类)和可选类型 (16类),可以作为口语教材编写的参考材料之一。我们也必须指出,这一研究还只是初步尝试,必然存在一些可商榷之处,但 “致千里”总要从 “积跬步”始,我们期待能够引起更多人对这一课题的关注以及更为深入的探讨。

关 颖 2006 从陌生人之间会话的开头语看对外汉语教材会话的编写[J].暨南大学华文学院学报(3):24-32.

国家对外汉语教学领导小组办公室 2002 高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲(二)[S].北京:北京语言文化大学出版社.

刘 虹 2004 会话结构分析[M].北京:北京大学出版社.

刘元满 2008 高级口语教材的话题、情景和话轮[J].北京师范大学学报(社会科学版)(5):124-130.

刘元满,任雪梅,金舒年 2004 高级汉语口语(1、2册)[M].北京:北京大学出版社.

苗兴伟 1995 话轮转换及其对外语会话教学的启示[J].外语教学 16(3):6-11.

曲卫国,陈流芳 2001 汉语招呼分析[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版)33(3):116-124.

王改改 2005 发展汉语中级汉语口语(上、下册)[M].北京:北京语言学院出版社.

王若江 1999 对汉语口语课的反思[J].汉语学习(2):38-44.

王文龙 2012 中高级汉语口语教材中的不合意应答[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)11(2):64-70.

吴宗杰 1994 外语课堂话轮类型析[J].外语教学与研究(2):1-6.

杨寄洲,贾永芬 2007 汉语高级口语教程(上、下册)[M].北京:北京大学出版社.

赵永清 2007 汉语会话课本(二年级上下册)[M].北京:中国社会科学出版社.

McCarthy, M. 1991 Discourse Analysis for Language Teachers[M].Cambridge, New York, Melbourne:Cambridge University Press.