关于语用为纲理念在教师培训中如何落实的探讨

吴伟平

(香港中文大学雅礼中国语文研习所,香港 999077)

1.前言

华语二语教学①是一个系统工程,包括语言水平测试、课程设置、教材编写和教师培训四大环节 (Wu,2011)。过去20年来,关于语言教学中的文化问题,以及与此密切相关的语言运用和语境在学习过程中的重要性等问题有很多讨论 (何自然,1997;胡文仲,1999; 赵建华,1999;郭熙,2007;贾益民,2013)。如果说前些年的讨论重点是 “为什么”华语二语教学中要重视文化和语境因素,近年来已经开始有人注重我们需要 “做什么”和 “怎么做”。说到底,做任何事情除了理念上认同以外,还必须有一套可操作的配套工程。

本文重点讨论语用为纲在教师培训环节“怎么做”的问题。作为语言学习四大环节之一,教师培训和教学活动是保证语用大纲、课程和教材中所包含的理念落到实处的关键。如何把抽象变具体,把隐性变显性,关键在提供一个可操作的模型,本文介绍的特别课型 “语言文化实习课”是这方面的尝试。 必须说明的是,利用新课型加强教师的语用意识只是整个教师培训中的一个重要环节,不能取代对教师其他方面的要求,比如讨论教师资格时常提到的 “基本要求”。

2.教师培训的基本要求

不同的语言教学机构对语言教师有不同的基本要求,所采取的培训措施也往往紧扣该机构所认同的理念。以一个为期两年的在职教师培训项目为例 (详见附录一)①第一部分的宏观工作坊包括: (1)华语二语教学面面观 (Teaching Chinese as a Second Language: Concepts,trends and directions); (2)语用为纲学汉语 (Speaking Chinese: A pragmatic approach)和其他四个与华语二语教学主要环节相关的工作坊。第二、三部分工作坊题目一般与主讲人所教课程有关,每一轮的具体题目与上一轮有所不同, 但类别不变。, 该项目包括两个方面,宏观的教学理念和微观的教学手段和技巧。前者包括教师的语言观 (特别是自己认同和坚持的语言观),对二语习得理论、社会语言学基本原理 (语言和文化、语言结构和语言使用、正确和得体等)的认识以及这些宏观理念与教学实践的关系。后者包括解释语言结构和培养语言技能,根据课程要求用不同的手段 (提问、讨论、示范、引导、点评、总结等)上好每一节课。

语言教学界大部分教师培训的重点是教学技巧。其实,任何技巧说到底只是为理念服务的工具,教师在语言观方面一定得面对 “什么是语言?”这么一个问题。真正让语言教师接受或拒绝、善用、滥用或错用教学手段和技能的,最终还是取决于自己所认同的语言观。这也是教师培训中不能忽略宏观理念的根本原因。活用 “磨刀不误砍柴工”的民间智慧,关于理念的宏观培训是磨刀,而所有关于技巧的微观培训,包括把这些技巧用于教学的实践,都是 “砍柴”。还以上述的在职培训项目为例, 对每一位完成两年一轮培训过程的教师的要求是:

(1)通过六个宏观工作坊 (macro level workshop)对华语二语教学领域主要流派和理念有一定的认识,对语用为纲理念和语用大纲在语言学习四大环节中的重要性有相当的了解。

(2)通过A类微观工作坊了解或重温语音、词汇、语法体系,听、说、读、写四大技能教学中的一般做法和重要原则。

(3)通过B类微观工作坊掌握不同的课堂教学技巧,充分了解所在机构语言学习大纲的理念和设计目标,幷在教学中根据最终目标选用适当的技巧。

(4)通过与同事同行分享自己 “一得之见”的工作坊采各家之长,不断提高自己的教学水平和 “因大纲施教”能力。

3.语用为纲教师培训的操作模式

如果说这些工作坊多少有点 “纸上谈兵”的感觉,利用 “语言文化实习课”这一课型(详见附录二)进行教师培训就是真刀真枪、实实在在的练兵。下面的介绍和讨论分两大部分,第一部分是课程本身特点,包括设计理念、课程目的和上课模式等。第二部分是与该课程相关的语用因素分析,特别是语境的定性和定量分析。

3.1 “用中学”课程的理念与目的

首先看设计理念。有别于传统课程的 “学后用”,该课程的特点是 “用中学”, 其背后的理论与来自英语二语习得研究的 “学相随、用相伴” (王初明,2010)有异曲同工之妙,也和其他相关理论和探索 (Lakeoff,1977;Wu, 1993; Chi, 1996; 李宇明,2005)息息相关。课程设计考虑的首要因素是如何在学习过程中让教师和学生注意及了解各种语境因素,如何方便教师提醒不同文化背景的学生这些因素在语言运用中的功能。

现行课型,不管是听、说、读、写单项技能训练,还是所谓的 “综合”或 “精读”课型,其重点在语言结构和知识传播。多年以来,教师对语言结构的分析已经成为本能,看到字就想到声母、韵母、声调,看到句子就想到主谓宾补定状。由于教学理念不协调,想在传统课型的基础上硬把语用因素摆进去等于用旧尺量新衣,是一个从负数开始的过程,难度较大。用全新课型强调全新的理念虽然从零开始,但在白纸上画画更容易体现设计者的意志。

再说目的。为了体现设计理念,该课程明确指出其 “目的是培养学生对语境的敏感性以及语言在不同领域 (社会、政治、经济等)的应用” (详见附录二)。传统课型以解释语言结构、传授知识为目的,其重点和教学手法显然有别于加强语境意识、培养语言运用能力的课型。

对大部分教师来说,前者的目的和手段都很明确,语音有音、韵、调,语法有词序、句型,这些具体成分都有明显的 “正确”和 “错误”之分。加上几十年来总结出来的配套练习,教师上课时有固定的路径可走。听说读写,每种技能的教学都有自己的特点。 语音、词汇、语法,教与学双方都有约定俗成的规律,当然因为教师功底的深浅也有走错路的时候,但起码有规律可寻。想在这样的课型中插入语境因素只好零敲碎打见缝插针,而且这些努力往往事倍功半。 正如一位理念认同而且下定决心把语用为纲的教材和教学法带进华语二语教学的资深教师所说: “在过去数年一直在以初中级传统语法为纲的教材的基础上补充任务型口语教材,教学和测试方面也进行了大幅度调整,冀望能使整个课程向语用大纲靠拢,但发现难度颇大,两头不讨好。”①见王浩勃 《汉语口语水平测试中的 “请求”言语行为初探》,注解第29。文见李兆麟、谢春玲、吴伟平主编 《语言学与华语二语教学:语用能力培养的理论与实践》,香港商务出版社,2013。

3.2 “用中学”课程的特点

除了理念和目的,本课型还有其他有别于传统课型的特点,包括围绕 “用中学”这一目标而挑选的上课地点和上课模式、真实多样的语境,明确的语用 “路标”等。鉴于该课型的特殊性,对所有课程参与者 (带队教师、作为母语代表的当地助教、学生)和课程质量监控都有一些特别要求 (详见下文关于点评的讨论)。下面根据该课型过去几年的实践,简单介绍这些特点以及该课型在教师语用知识培训中所起的作用。

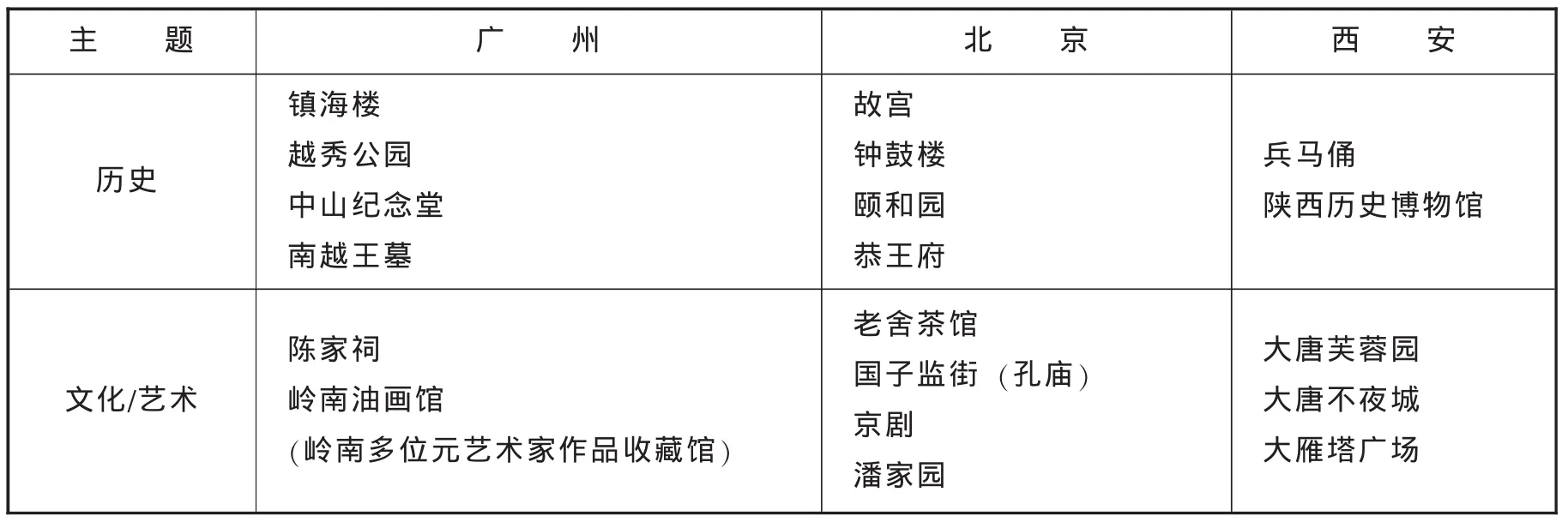

特点之一,在语言运用的实际环境中实地上课。自本课程开设以来,其上课地分别是广州、北京和西安。不管在什么地方上课,课程的主题和重点不变。以 “历史”和 “文化/艺术”两个专题为例, 三地的首选和备选上课地点如下表所示:

表1 :语言文化实习课程:主题、地区及景点一览表 (部分)

注册上这门课的学生不但接触任课老师和当地助教,也通过安排得到大量机会接触身份不同、语言特征不同的母语人士。通过这种自然接触,亲身体验母语人士如何在不同场合中得体地使用语言。

特点之二是上课模式灵活多样。课程根据不同的专题参观不同机构或部门,每天活动包括: (1)参观前准备; (2)实地参观及语言应用; (3)参观后讨论及演讲。活动期间师生比例为1∶1到1∶4,典型的日程是2~4位学生为一小组,每组从早餐前到晚餐后都有一位母语代表作为助教全程陪同,就好像身边有一本语言文化的活字典。每天既有师生之间、同学之间的 “内内对话”,也有小组成员与当地母语人士之间的 “内外对话”, 还有因活动之便以旁观者的身份旁听母语人士之间真实、自然、地道的语言交流。按照社会语言学和语言习得理论,亲临其境 “旁听”及观察母语人士的交际活动是学生了解、感悟和掌握语用能力和文化含义的有效途径之一 (Kramsch,1998)。

特点之三是语境真实多样,包括人、地、时各方面的因素。上课期间见真人说真话,不像在传统语言课堂,上课时为了句型操练而“假说话” (比如常见的 “替换练习”), 为了完成各种作业而 “说假话” (所有只看形式不管内容的练习),这两假的后果就是 “说话假”的学生腔。在真实语境中说话,每句话都有明确的交际目的,说出来的话实在真实。由于所处环境复杂 (途中、出租车上、公共汽车里……),面对人员多样 (看门的、卖票的、路人、小店东、参观地点的工作人员,……),交流机会多,包括带着不同目的在不同时刻的“内内”交流和 “内外”交流, 每天关于语境的信息量巨大,而且都是看得见、摸得着的语境因素。教师和学生面对大量的原始资料,课程中有无数的机会把语境相关问题放到台面上来讨论求证。在这种情形下讨论是否得体已经不是理论假设, 而是实实在在活的语言。把“可理解的输入”理论 (Krashen,1985)应用到语境上来,这种课程的最大好处是提供了真实的、可理解的语境输入,这恰恰是传统语言课堂所无法提供的。

特点之四是语境 “路标”明确,对质量监控教师、当地助教和学生在语境方面都有明确具体的要求。所有这些要求互相依赖,互为参照,时时刻刻提醒并强化语境在语言交际中的作用。对质量监控教师的要求是言传身教,一发现有教学或借鉴意义的语境因素就要随时提醒同学, 而且点评的时候一定要避免只顾形式、不管内容,只看结构、不看语境的 “传统”做法。对当地助教的要求是先听COPA①COPA: 电脑口语水平评核, 是Computerized Oral Proficiency Assessment的简称。该测试在美国应用语言学中心汉语模拟口语水平面试 (Simulated Oral Proficiency Interview, 简称SOPI)的基础上研发,是大规模口语水平评核工具,其特点是把语境因素内化,成为语言任务和评核标准的有机组成部分 (详见吴伟平,2008)。各级典型语料,通过测试中出现的口语任务熟悉每种语言行为的人、地、时因素,而且要求正常情况下每天收集一个典型语境,作为课程检讨会上讨论的素材。 对学生的要求更具体,包括:(1)从不开口到开口,在不同场合把被动的语言知识和结构变成主动的语言行为; (2)从不流利到流利,从流利到准确; (3)从正确到得体,避免语言正确、语用错误的语言行为。其中前两个要求学生根据自己的实际情况对号入座, 最后一个是对所有学生的共同要求。

3.3 关于教师点评的讨论

下面以课程中教师点评这一环节为例,说明在教师培训实际操作中如何利用实习课把语用为纲的理念落到实处。虽然教师手册中相关文章、课前培训和课后检讨有助于教师加强语用意识及重视语境因素,实践证明在实际操作中及时的提醒和讨论最容易收到立竿见影的效果。按课程要求,每个学生在一个专题结束后必须作一个口头报告,带队教师或当地助教听后即席作简短点评。培训者在一次质量监控过程中把所有 (共11人)当地助教的点评作了一个简单的统计,结果如下:

(1)发音 100%

所有助教都有关于发言者语音正确与否的点评。

(2)词汇 60% +

大部分助教有关于用词方面的点评,比如表扬学生用到刚学会的词语。

(3)语法 60% +

大部分助教有关于语法、特别是句型正确与否的点评。

(4)内容 20%

少数助教在点评中谈及发言内容,并用到“很好”、 “丰富”等评语。

(5)篇章结构 10% -

极少助教注意到发言者的篇章结构,只有一个人提到 “段落分明”。

(6)开头、结尾、逻辑、条理、层次 0%

没有任何人做这些方面的点评,比如开头结尾是否恰当,逻辑是否清楚,条理层次是否分明等。

(7)语境因素及得体方面 0%

没有人提到发言者在报告时所用的语言是否得体,说话时的语境与报告人的身份和当时的场合是否匹配,也没有人注意到有的报告者在转述时,所用词语的褒贬和口气互相矛盾。

从质量监控随机抽样的结果看,这一次点评与课程设计目标相去甚远。这到底是什么原因呢?在随后的分享和讨论中,大部分教师认为,所有的学生错误中,最容易发现、同时也最刺激教师神经的就是语音错误。发现学生的语音错误几乎是母语教师的本能。学生在语法,特别是语序方面的错误,还有用词不当等等,一般也躲不过比较有经验的教师。但即使是很有经验的教师,想让他们在极短的时间内(听完后马上点评)抓住上面 (4)~(7)几方面的信息并做出恰当的点评,没有受过特别训练显然做不到。就算受过这方面的训练,缺少练习,一碰到时间压力,很多人一下子又回到本能与惯性。

再回到当时的场景。对学生来说,每个人都听到所有助教的点评,结果发现所有点评者都提到语音, 就算老师没有特意强调,对学生的心理暗示,就是语音最重要。大部分人提到语法和词汇,可见也比较重要。老师提到的,就是他们认为自己以后必须注意、必须改进的地方。至于其他地方是否有不足之处,因为老师点评中没有出现,学生理所当然地归结为不重要或没有问题。把传统课堂上关于语言结构的点评带到新课型中来,无视新课型特意创造出来的语境因素,这样的点评是捡了芝麻丢了西瓜。所有点评从整体看是重结构而轻运用,这种结果当然严重偏离了这一课程的设计目标。

表2 :语言文化实习课程学生演讲点评参考

3.4 教师点评的重点与操作模式

为了帮助教师掌握课程重点,光从理论上多次强调很难见效。克服习惯是一件十分艰难的事情,需要指引,也需要工具。比较好的做法是提供具体的操作方法,包括要求教师点评的时候注意语言结构和语言运用因素之间的百分比。以上述点评为例,让教师进入状态有很多不同的方法,比如刚开始的时候老师还没有养成习惯,我们可以把点评细化,为教师提供一个可操作的工具, 如下表所示:

接触过语用为纲理念并认同这一理念的教师,一般没有人反对语言运用的第一目的是传递信息。 细化点评的目的是首先通过百分比强调内容重于形式,提醒教师在实习课中多花时间精力,主动寻找并记住除语言结构以外应该引起学生注意的地方。这种事情做多了,脑子里就会有 “语境”这根弦,在点评中就能避免把宝贵的点评时间都花在只占总体比重百分之十的语音现象上。经过多次反复,刻意的提醒和强调, 最终让学生说话的时候把注意力引到内容和语境等课程重点上来。假设学生每次演讲后回顾一下所有教师的点评,发现语境因素一直是教师关注的重点 (不管是正面的表扬和肯定,还是反面的提醒和批评),那么下一次演讲他们就会多注意这方面的信息。久而久之,习惯成自然,讲话时注意得体与否就会变成这些学生语言运用的一部分。

4.语境的定性与定量分析

与上述课程特点相关的语境因素分析,是教师培训中必做的练习,其目的是学会用语用框架的理论 (吴伟平,2006;Wu,2011)对直接影响语言交际的语境因素做定性和定量方面的研究。语境分析首先得找突破口,语音看声韵调,语法有主谓宾,语境分析要看什么呢?这是难点所在。在实际生活中,任何语言的运用都离不开语境, 而所有的语境分析最终可以分解成人、地、时三个方面的因素,每个因素可以进一步解释如下:

(1)人:指说话者的信息, 包括年龄、性别、社会地位以及与听话者或听众 (包括在场合不在场,比如通过电视或电话)之间的关系等;

(2)地:指说话的场合, 包括正式、非正式、官方、家庭、公开、私下等;

(3)时:指说话的时机和目的,说话者在特定的时刻说某些话,其背后总有自己的目的。有人说,我说这话根本就是没话找话说,没有任何目的。社会语言学告诉我们,说这种“没有具体目的”的话本身其实也有目的,只不过其目的不是一般的信息传递,而是出于维持正常人际关系 (phatic communication)的需要 (Tannen, 1986; Brown & Levinson, 1988)。

在课堂里上课,人、地、时这些语境因素多为隐性,教师和学生不容易察觉。有时为了练习也会假设或 “创造”出一些假显性的语境,比如常见的角色扮演,聊胜于无但毕竟不真实。实地上课,在真实的语言活动中语境的因素清晰实在,每一个环节几乎都有具体的人、地、时因素。 在这种情况下,教师比较容易进入语境分析的状态,也容易当场把学生带入这种状态。在实际操作中,语境分析比语言结构分析复杂得多。语言结构的每个子系统都有一些公认的指标,如普通话语音,对就是对,错就是错;语法方面,不同的句型有不同的特点,疑问句加 “吗”, “把”字句宾语提前等等,这些好像十字路口的路标,为教师指明方向。语境的路标在哪儿?我们能根据什么对语境进行分析?

4.1 语境定性分析的三种可能

首先我们可以做语境定性分析,找出典型的语境并标明与之相关的语言形式。凭直觉,使用母语的人能根据每种语境的需要找出与之相匹配的语体及语言表现形式。通过这样的定性分析,我们可以让学习者知道在这种典型语境中,有哪些对应的语言形式。特定的语境中对语言形式到底有哪些制约?这些语言形式对这种语境来说是非必须还是必须?先看语境与语言形式之间的三种关系:

4.1.1 非必须 /随意 (用 1+X 表示, 1为语境,X为任何语言形式)

这一类语境没有特定的语言形式,在这样的语境中,因为对语言没有任何制约,说话者可以顺其自然,以个人的语言特点为特点。比如朋友见面吃饭喝酒,可以从很随意的 “今天来几杯?”到很文学的 “今天谁能与我同醉?”, 大家高兴就行。

4.1.2 必须 /可选 (1 + N, N 指有数量限制的某几种语言形式)

在某些场合,在特定的文化中,约定俗成,大家都会使用某一类语言形式,这往往是类别上的限制,比如客气话,比如某些文化中由下而上的奉承或由上而下的训话。具体说的话,用到的词语一般可以有不同的选择。以正式场合的开场白为例,发言人开始的时候往往必须根据现场情况使用某些特定的语言 (允许个人风格,但大类别不变): “女士们,先生们……”; “各位来宾,各位……”; “尊敬的……”。

4.1.3 必须 /不可选 (1+1, 在某种特定的语境中只允许一种语言形式)

语境和场合的要求凌驾于个人语言风格之上。在特定的场合,以特定的身份出场,只能用特定的语言形式,狭义的语用学里,研究“言语行为” (speech acts)时提及的大部分特定场合 (Austin, 1962; Grice, 1989; Kasher,1998),包括大部分庄重的仪式和法律程序等,都属这一种:

在中国,领导人宣布全运会开幕: “我现在宣布……”

在西式婚礼上,神父对着新人说: “I now pronounce you man and wife.”

4.2 语境定量分析的方向

语境的定量分析是在定性分析的基础上,进一步研究三种不同性质的语境在 “1+” 后面的语言形式。值得探讨的问题包括:

X真的没有任何限制,还是仍有一定的制约? 就算同是朋友,说话者因在场人数多寡、性别、年龄、宗教信仰而来的忌讳,教师是否看到?学生应不应该知道这些忌讳以及背后的文化因素?

N到底有几种可能性?是否可以穷尽?在诸多可能性中是否有最佳、欠佳之分?每种可能性本身是否有固定的语言 “模块”?

“1+” 后面的1,看起来好像最简单,但与这种特定的语言形式有密切联系的因素有时候更复杂。就如言语行为研究中所提到的,很多人都知道结婚仪式上说 “I now pronounce you man and wife.”这句话的人必须是神职人员这话才有效,可万一这个货真价实的神父有精神病又如何?休假中没有穿黑袍的神父说这话有效吗?把说话的场合挪出教堂,放到街边的大排档里这话还算不算数?

5.结语

本文以运作中的教师培训项目为依据,提出克服当前师资培训和教学中重语言结构、轻语言运用倾向的三大建议:

第一,在理念上,确认语言结构为手段,语言运用为目的 (宏观理念培训)。

第二,在教学过程中,确保语用为纲的原则贯穿语言学习的全过程,包括测试、大纲和课程设置、教材编写、教师培训和教学活动等四大环节 (系统工程)。

第三,在实际操作中,不断探索、验证并最后确认行之有效的模式,把语用为纲的原则落到实处 (操作模式)。

今天的华语二语教学与刚起步的对外汉语教学有诸多不同之处 (李晓琪,2006;陈学超,2008;崔希亮,2012), 语言观、教学理念和教学手法也随着语言学的发展而不断发展更新。从近十年来的学术刊物文章和学术会议发言中,可以看到这一领域在理念上已经形成了一个共识,就是语用和文化知识是语言教学中的重要部分。 本文的讨论重点是语用为纲的理念在教师培训中 “如何做”的一个尝试,从各方面探讨语言文化实习课这种新课型如何帮助培养教师和学生对语境的敏感性。

强调语用为纲并不意味着语言结构不重要。语言教学这块领地本来就是条条大路通罗马,没有众口一词的康庄大道,所以有人走新路,有人走老路,大家都朝同一个方向,都在做贡献。愿意走新路的人还有一个义务,就是得为后人把路标立起来,告诉人家自己是怎么走的, 把做什么和怎么做讲清楚。目前,语用为纲这条路已经有了一个关于大方向和学习过程几大环节的总体描述 (Wu,2011)和两个路标。一个是测试环节的操作系统 (COPA),讨论如何以语言实际运用为目的,在口语测试中把语境因素变成语言任务和评核标准 (吴伟平,2008)。 另一个是探讨华语二语教学中语用为纲的课程设置,包括基础课、高端专门课和特别课程三部分 (吴伟平,2009)。本文关于教师培训的探讨是语用为纲研究项目希望立起来的第三块路标。

陈学超 2008 从对外汉语到国际汉学[A].陈学超(主编),国际汉学集刊(第二辑)[C].北京:中国社会科学出版社.

崔希亮 2012 汉语教师的知识结构、能力结构和文化修养[A].周小兵(主编),国际汉语(第二辑)[C].广州:中山大学出版社.

郭 熙(主编)2007 华文教学概论[M].北京:商务印书馆.

何自然 1997 语用学习与英语学习[M].上海:上海外语教育出版社.

胡文仲 1999 跨文化交际学概论[M].北京:外语教学与研究出版社.

贾益民 2013 华文教育研究的重点与方向 [J].华文教学与研究(2).

李宇明 2005 语言学习需求与对外汉语教学[A].李晓琪(主编),汉语教学学刊(1)[C].北京:北京大学出版社.

李晓琪(主编)2006 对外汉语文化教学研究[M].北京:商务印书馆.

王初明 2010 外语是怎样学会的[M].北京:外语教学与研究出版社.

吴伟平 2006 汉语教学中的语用点:由点到面的教学实践[J].世界汉语教学(1).

———2008对外汉语教学:语用为纲口语水平测试的实践与讨论[A].李晓琪(主编),汉语教学学刊(1)[C].北京:北京大学出版社.

———2009语用框架与课程设置:从对外汉语教学到语言教学[A].吴伟平、李兆麟 (主编),语言学与华语二语教学:语用能力培养的理论和实践[C].香港:香港大学出版社.

赵建华 1999 对外汉语教学中高级阶段功能大纲[M].北京:北京语言大学出版社.

Austin, J. 1962 How to Do Things with Words: the William James Lectures Delivered at Harvard University[M].Oxford: Clarendon Press.

Brown, P.& S.Levinson 1988 Politeness: Some Universals in Language Use[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Chi, T.R. 1996 Towards a communicative model for teaching and learning Chinese as a foreign language:Exploring some new possibilities[A].In S.McGinnis(ed.), Chinese Pedagogy: An Emerging Field[C].Columbus, OH: The Ohio State University Foreign Language Publications: 1-27.

Grice, P. 1989 Studies in the Way of Words[M].Cambridge: Harvard University Press.

Kasher, A.(ed.)1998 Pragmatics: Critical Concepts,vol.Ⅱ.Speech Act Theory and Particular Speech Acts[M].London and New York: Routledge.

Kramsch, C. 1998 Language and Culture[M].Oxford:Oxford University Press.

Krashen, S. 1985 The Input Hypothesis: Issues and Implications[M].London: Longman.

Lakoff, R. 1977 What you can do with words: Politeness, pragmatics, and performatives [A]. In R.Rogers, R.Wall& J.Murphy(eds.), Proceedings of the Texas Conference on Performatives, Presuppositions and Implicatures[C].Arlington, Va.: Center for Applied Linguistics:79-105.

Tannen, D. 1986 That's not What I Meant! : How Conversational Style Makes or Breaks Relationships with Others[M].New York: Ballantine.

Wu, W-P. 1993 Towards a Theory of Teaching Chinese as a Second Language [A].Springfield, VA:ERIC Document Reproduction Service, ED 366 216[C]. Paper based on presentation at Chinese Language Teachers Association (CLTA)Annual Meeting,San Antonio, Texas.

——2011Pragmatic framework and its role in language learning: With special reference to Chinese[A].In W.Chan et al.(eds.), Processes and Process-Orientation in Foreign Language Teaching and Learning[C].Germany: De Gruyter Mouton.