椎间盘镜手术与小切口手术治疗腰椎间盘突出症的比较研究

陈磊,王永明,董金波,史晨辉

(新疆石河子大学医学院第一附属医院骨一科,新疆 石河子 832008)

腰椎间盘突出症是由于髓核突出压迫神经根,刺激相邻的组织发生病变,从而出现腰痛,下肢疼痛麻木,行走困难,严重者会导致剧烈的腰腿痛,影响患者生活质量[1]。临床常用的治疗腰椎间盘突出症的手术方式为椎间盘镜髓核摘除术(Micro Endoscopic Discectomy,MED) 和小切口髓核摘除术(Micro Traumtic Discectomy,MTD)。本文回顾分析98例采用此两种手术方式治疗的患者,平均随访时间76个月(72~81个月),比较其远期疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2004-01-2007-01在我院住院确诊腰椎间盘突出症(单节段)并行手术的患者98例。

1.2 纳入标准

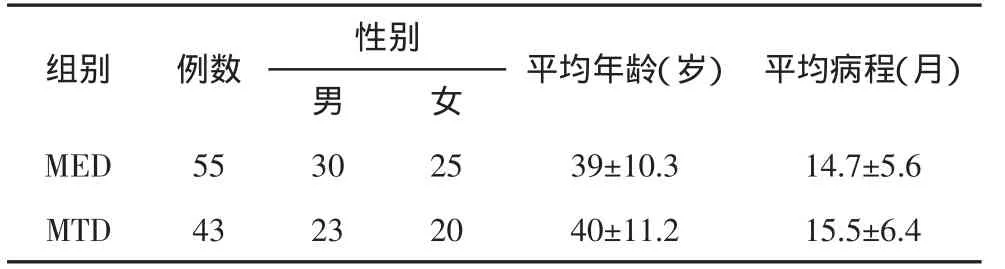

(1)所有病例均通过病史、体征、X线片、CT及核磁共振明确诊断;(2)无腰椎不稳及椎管狭窄表现;(3)均通过三个月以上保守治疗,效果欠佳而选择手术治疗。其中男53例,女45例;L4-L5间隙38例,L5-S1间隙60例。根据手术方式不同,随机分为MED组和MTD组(见表1)。

表1 两组患者一般资料比较()

表1 两组患者一般资料比较()

注:两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

组别 例数 性别 平均年龄(岁) 平均病程(月)男 女MED 55 30 25 39±10.3 14.7±5.6 MTD 43 23 20 40±11.2 15.5±6.4

1.3 手术方法

1.3.1 椎间盘镜(MED)组 患者取俯卧位,胸腹部悬空垫高,采用连续硬膜外麻醉,术中使用C臂透视机进行定位操作,确定手术间隙。于手术间隙旁侧1 cm处纵向切开约1.5~2.0 cm,扩张套管逐级扩张,最后安置手术通道,再次透视确认手术间隙无误,安置自由臂,置入内窥镜[2]。在手术间隙咬除部分黄韧带并使用椎板钳行椎板开窗;神经牵开拉钩牵开神经根,后纵韧带开口,摘除突出的髓核组织;然后探查神经根管通畅;冲洗术口。术毕伤口留置胶片引流。术中需使用双极电凝、止血海绵等积极止血,保证术野的清晰。

1.3.2 小切口手术(MTD)组 体位、麻醉及定位同MED组,在手术间隙旁侧做3.0~5.0 cm纵向切口,依次切开,分离腰背筋膜,剥离椎旁肌及骶棘肌,暴露椎板和黄韧带。用椎板钳将手术间隙上下缘的部分椎板咬除,避免损伤神经根,切开后纵韧带,髓核钳摘除突出髓核组织,彻底止血后放置明胶海绵,放置引流管,逐层缝合。

术中,进入椎管时,均使用甲强龙80~120 mg快速静脉滴注,同时在使用神经拉钩牵拉神经根时,持续时间小于15 min,以减少对神经根的刺激反应。

1.4 术后处理

术后常规使用甲强龙1~3 d,使用抗菌素1 d,并适当使用脱水药物及神经营养药物[3]。MED组术后24 h拔除引流条,并开始直腿抬高锻炼,3 d后开始腰背肌锻炼,卧床5~7 d后可根据患者恢复状况佩戴腰围下床活动,3个月避免体力活动。MTD组患者在术后24~48 h拔除引流管(根据引流量),同时开始直腿抬高锻炼,5~7 d开始腰背肌锻炼,术后卧床10~15 d佩戴腰围逐渐坐位并少量下地活动,6个月内避免从事体力活动。

1.5 观察指标及疗效评定

对两组患者的具体手术情况也进行比较,包括手术中的出血量、手术时间、住院时间、切口长度。

根据Nakai疗效评定标准,评价两组患者治疗效果,分为优良中差4个级别[4]:优,患者术前临床症状和体征得到完全改善,腰椎活动度、直腿抬高试验和神经功能恢复,能正常工作和生活;良,症状和体征部分缓解,但劳累后再次出现,对工作生活影响不大;可,症状和体征得到改善,遗留轻度腰痛或下肢不适,对工作及活动程度需减轻;差:治疗无效或症状体征无改善,无法从事正常工作和生活[5]。同时根据日本骨科学会下腰痛评定标准(JOA)进行评分[6],满分为29分(各项功能正常),反之为0分。以调阅病历、电话及上门登记、复诊体检等方式完成随访,求出术前及术后6年JOA评分。JOA评分治疗改善率=[(术后评分—术前评分)/(29—术前评分)]×100%。

1.6 统计学方法

采用SPSS 18.0软件进行数据统计学处理,计数资料采用卡方检验,计量资料采用t检验,以α<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

所有患者均获得随访,平均随访时间76个月(72~81个月);经过手术治疗后,两组患者的症状和体征均得到不同程度的缓解和改善。两组均未发生并发症,如神经根、马尾神经损伤、血管损伤及切口血肿、椎间隙感染、术后复发等。

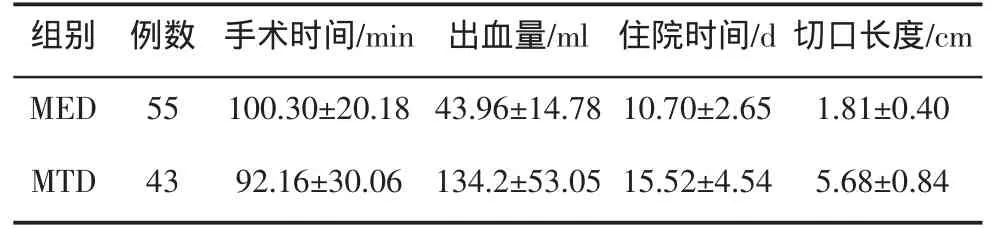

表2 两组患者手术指标比较()

表2 两组患者手术指标比较()

注:MED组明显低于MTD组,有统计学意义(P<0.05)

组别 例数 手术时间/min 出血量/ml住院时间/d切口长度/cm MED 55 100.30±20.1843.96±14.7810.70±2.65 1.81±0.40 MTD 43 92.16±30.06 134.2±53.0515.52±4.54 5.68±0.84

表3 两组患者临床疗效比较[n(%)]

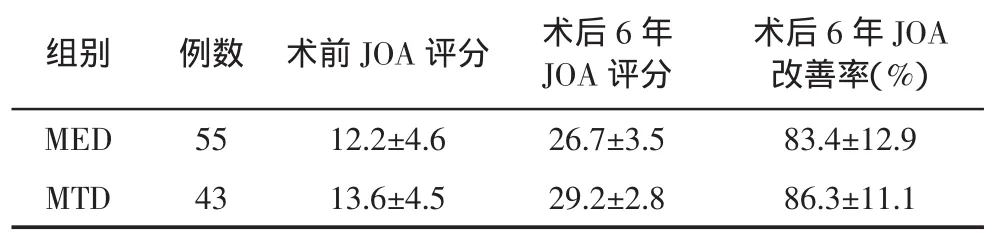

表4 两组患者手术前后J O A评分比较(,分)

表4 两组患者手术前后J O A评分比较(,分)

注:两组患者术后6年的JOA评分均明显高于术前,差异无统计学意义(P>0.05)。

术后6年J O A改善率(%)M E D 55 12.2±4.6 26.7±3.5 83.4±12.9 M T D 43 13.6±4.5 29.2±2.8 86.3±11.1组别 例数 术前J O A评分 术后6年J O A评分

3 讨论

腰椎间盘突出症是骨科的常见病,主要的临床症状是腰腿痛,严重影响患者的生活工作。对于保守治疗效果欠佳的患者,往往需手术干预。传统小切口手术治疗腰椎间盘突出症是将软组织分离后,行开放式椎板开窗,将突出的髓核局部的摘除[7-9]。与其相比,使用椎间盘镜行髓核摘除术优势明显[10]。本文比较了椎间盘镜髓核摘除与小切口椎板开窗髓核摘除这两种手术方式,发现两组患者的远期临床疗效相似,但在手术切口长度、术中出血量、住院时间方面,MED组患者均明显低于MTD组患者。MED对患者手术范围内的软组织及骨性解剖结构损伤较小,手术后更容易恢复,且恢复时间明显缩短。这是采用MED术治疗腰椎间盘突出症的主要优点[11-13]。与MTD相比较,MED也存在缺点:(1)由于MED 是在工作通道内操作,对周围解剖结构显露不全,这就对手术者的空间想象能力及操作熟练程度要求非常严格,增加了手术风险;(2)对于突出的椎间盘与神经存在粘连的患者,MED镜下分离困难,且容易损伤神经,建议选择小切口手术;(3)对于椎间盘突出合并骨性增生明显的患者,MED手术操作难度大,建议小切口手术;(4)MED手术中损伤椎管静脉丛后出血,止血困难,导致手术无法进行,将被迫中转为小切口切开手术。

在MED手术操作过程中,有如下体会:(1)明确诊断,根据病史、体征、辅助检查明确诊断,通过腰椎动力位X线片明确腰椎稳定程度,通过腰椎CT明确腰椎骨性增生情况及椎管骨性狭窄,通过MRI明确髓核病变及神经根受压情况;(2)工作通道放置准确,椎板切除要适度,椎板切除范围以能显露病变髓核为度;(3)术中适当使用激素,可减轻创伤对神经根的化学刺激;(4)保护手术范围内的椎静脉,对出血的小血管应积极止血,否则将影响手术视野。而且,术后容易造成局部血肿,再次形成压迫;(5)使用髓核钳摘除髓核,需将病变突出的髓核彻底摘除,但避免在椎间隙中大范围钳夹,以免损伤剩余的椎间盘组织;(6)椎间隙冲洗,使用直径约3mm橡胶管置入椎间隙,使用注射器加压注入生理盐水,有利于清除髓核碎屑、积血以及病变髓核产生的化学炎症介质;(7)缝合切口前,可选择性在开窗处放置明胶海绵,减轻术后软组织粘连。

后路椎间盘镜髓核摘除术为内窥镜微创手术,与小切口手术相比,其临床疗效同样确切,但相比之下,MED对患者损伤更小,对脊柱的破坏性更小,更有利于患者术后恢复。在治疗腰椎间盘突出症的患者时,应根据患者的具体情况决定选取何种手术方式,确定个体化治疗方案。

[1]李钦柱.椎间盘镜与传统手术治疗腰椎间盘突出症的临床疗效对比[J]. 中外医疗,2010,29(36):23-24.

[2]郁忠杰,张云坤,贾晓钧,等.椎间盘镜在侧方椎管狭窄中的应用[J]. 中国内镜杂志,2006,12(9):956-960.

[3]黄永栋,蒋卫平,韦冰丹,等.椎间融合器联合后外侧植骨融合治疗腰椎滑脱症[J]. 颈腰痛杂志,2012,33(6):447-449.

[4]Nakai O,Okawa A,Yamaura I.Long-term reantgenographicand functional changes in patients who theated with widefenestration for centrallumbar stenosis[J].J Bone Joint Surg(Am),1991,73(8):1l84-ll91.

[5]陈威,王冰,钟华,等.不同植骨融合术治疗腰椎滑脱症的疗效比较分析[J]. 中国骨伤,2011,24(1):11-13.

[6]李书纲,张恒岩,仉建国,等.改良直视下小切口微创手术与椎间盘镜及传统手术治疗腰椎间盘突出症的疗效比较[J].中国骨与关节外科,2012,5(2):112-116.

[7]张超,周跃,初同伟,等.椎间盘镜下与开放手术治疗腰椎间盘突出症对椎旁肌损伤程度的对比研究[J].中国骨与关节损伤杂志,2006,21(4):287-289.

[8]杨永林,胡泽元,葛慧珠.腰椎间盘突出症术后并发症分析[J].临床军医杂志,2007,35(4):594-595.

[9]李宏志,迟晓飞,应凯,等.PLDD治疗腰椎间盘突出症中期腰腿痛改善的评价[J]. 颈腰痛杂志,2009,30(1):41-43.

[10]刘建国,李跃雄.后路椎间盘镜与开放椎板开窗治疗腰椎间盘突出症的对比研究[J]. 中外医疗,2012,31(24):68-69.

[11]张松,廖平,付堂贤.后路椎间盘镜与开放椎板开窗治疗腰椎间盘突出症的比较研究[J].包头医学院学报,2009,25(3):43-45.

[12]SAIRYO K,SAKAI T,YASUI N.Minimally for direct repair of pars interarticularis defects invasive technique in adults using a percutaneous pedicle screw and hook-rod system[J].Neurosurg Spine,2009,10(5):492-495.

[13]刘翰霖,庄正陵,闫学军,等.后路椎间盘镜手术治疗腰椎间盘突出症的疗效及其对患者创伤的影响 [J].山东医药,2011,51(l0):49-50.