《夜归鹿门歌》教学案例

常志睿

【教材分析】

《夜归鹿门歌》是普通高中选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》第三单元的第一篇诗作。这首诗读来颇象一则随笔素描的山水小记。但它的主题是抒写清高隐逸的情怀志趣和道路归宿。赏析该诗,主要是为了达成本单元的教学目标,即引导学生置身诗境,发挥想象,品味诗歌的意境和引导学生根据诗歌中意象的特点以及情景之间的关系,采取相应的欣赏方法,体会诗歌的意境。另外,让学生在意境中的描述中,感受作者在描写清闲脱俗的隐居生活描写中暗藏着孤寂无奈的心灵轨迹。

【学生分析】

高二的学生对诗歌鉴赏已有了基本步骤和方法,能够从诗的题目、作者、注释、意象等方面入手,体味情感,把握志向,但通过想象和联想来勾勒意境,品味意境,去感受、体会处于这样的意境中自己萌发的情感,从而推想诗人的情感、从而达到对诗歌主旨的探究,并从中得到审美享受,还需进一步提高。

【教学目标】

1、知识与能力:了解作者孟浩然;了解意象的特征,勾勒意境,掌握“缘景明情”的诗歌赏析方法。注意诗歌朗读节奏和本首诗歌的语言特色。

2、过程与方法:通过自主、合作的学习方式疏通、赏析诗歌,注重学生诗歌阅读、理解和表达交流的能力的提高。懂得如何“置身诗境”?

3、情感、态度与价值观:体会诗歌的意境美。感受作者在描写清闲脱俗的隐居生活描写中暗藏着孤寂的心灵轨迹。

【教学重点】:把握诗歌的意象,勾勒意境,掌握“缘景明情”的诗歌赏析方法。

【教学难点】:感受作者在描写清闲脱俗的隐居生活描写中暗藏着孤寂无奈的心灵轨迹。

【教学时数】:一课时

【教学过程】:

一、导入

在我们儿时的经常会吟诵“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少!”你可记得它的题目?它的作者是?没错,就是这样一位悄悄走进你的童年的诗人,甚至于是终生与你相伴的唐代诗人——孟浩然,题目为《春晓》。今天,就让我们一起重温童年旧梦,再次走进孟浩然的世界吧。

二、作者及题解

(根据你的记忆和课下注释谈谈你心中的孟浩然)

补充:孟浩然是个洁身自好的人,不乐于趋承逢迎。他耿介不随的性格和清白高尚的情操,为同时和后世所倾慕。他的诗作多描写隐居闲适和羁旅愁思,在山水田园的景色描写中寄托自己的性情,如学过的《过故人庄》,语言清淡,意境清远,多自然超妙之趣,与另一位同代山水田园诗人王维并称“王孟”。

《夜归鹿门歌》:鹿门,作者家住湖北襄州襄阳汉江东岸,在河对岸鹿门山开辟一住处,以追随东汉隐士同乡人庞德公隐逸之志。所以,鹿门是诗人归隐之处。夜归鹿门山是说诗人晚上回鹿门山。

三、整体把握

学生朗读诗歌,(在朗读时,首先听老师范读,再由学生自由朗读,再集体朗读,再男女生分朗读,然后由朗诵较好的学生范读,其余学生听读。朗诵要注意诗的语言节奏。)注意三个问题:

1、结合注释标出诗歌中难于理解的字词。

昏:黄昏,天刚黑的时候。

昼已昏:已由白天到了黄昏的时候。

人随沙岸:人们沿着沙岸。

向江村:向着江村走去

乘舟;指乘鱼梁渡口的渡船

开烟树:这句是说,鹿门山的树木,刚才在暮烟笼罩中一片蒙胧;现在月亮升上来了,照耀得那样清晰明朗。

岩扉:山岩洞穴的门,这是说他住处的简陋,松径:空虚静寂

唯有:独有,只有。

幽人:泛指隐者,这里是诗人自称。

2、找出诗句中的意象

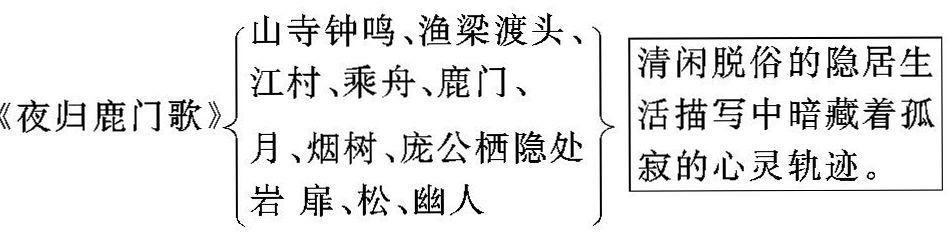

山寺钟鸣、渔梁渡头、江村、乘舟、鹿门、月、烟树、庞公栖隐处、岩扉、松、幽人

3、根据意象的特点,勾勒诗的意境,感知诗的主要内容。

明确:山寺里的钟声响起,天色已经昏暗,渔梁渡口人们争着过河喧闹不已。行人沿着沙岸向江村走去,我乘着小舟返回鹿门。鹿门山的月亮照清楚了朦胧的树影。不觉中忽然来到庞公隐居的地方。岩穴的山门及松间的小路静悄悄的,只有我这个隐者独自来来去去。(学生讨论,自由发言,教师补充)

四、置身诗境,缘景明情

同学们,诗歌最主要的特点是抒情,而情感的载体和媒介是意象。我们找出了诗歌的意象,每一部分的意象就是一幅图画,请大家展开想象,根据意象的特点和自己的生活体验,描绘诗境,在诗境中体会诗人表达了怎样的心情?(学生各抒己见,教师点拨)

明确:第一、二句,展示了诗人傍晚江行见闻,听到山寺报时的钟声,望见渔梁渡口争渡的人们的画面,在山寺僻静与渡口喧闹的对比中,使人联想起诗人潇洒超脱的情怀。

第三、四句,展示了世人回村,诗人却离家归鹿门,在两种归途中,两个方向,两种归宿的画面,表露诗人的隐逸自得之志趣。

第五、六句,描绘了作者在上鹿门山的山路上,月光照耀着树林,朦朦胧胧,美妙无比,诗人也陶醉在这景色中,不禁与大自然化为一体,不知不觉到了目的地,原来这就是庞德公的隐居处的画面,这两句表现出隐逸的情趣和意境。

第七、八句,展示了隐居处的境况:孤独一人,与世隔绝,与山林作伴的画面。表现了隐逸生活的妙趣和真谛。

五、回归题目,归纳情感,总结方法

《夜归鹿门歌》:重点突出了“归”,“归”不仅有纪实纪实之意,指回鹿门山,还有归隐之意。体现了作者从世俗到隐逸之路。同时也表现出作者的孤寂,冷清之情。

由此,我们可以看出该诗体现了诗人对人生道路的抉择态度,委婉地表达出作者仕途受挫后的弃世隐居思想,同时又在清闲脱俗的隐居生活描写中暗藏着孤寂的心灵轨迹。

同学们,学完这首诗,我们回头看看如何“置身诗境”呢?

(1)反复诵读

(2)抓住意象特征,充分发挥想象力和联想力,贯通视觉、听觉和触觉,将作者描绘的画面再现到自己的脑海中

(3)品味意境,要借助自己已有的生活体会和审美经验,与诗人取得共鸣。

(4)要“沉浸其中”。应该暂时忘记周围的一切,视而不见,听而不闻,全身心投入到一个想象的世界之中,得到美的享受。

对了,同学们,这是诗歌中常用的情景交融,融情人景的写作方法,所以大家一定要掌握置身诗境,融情人景的赏析方法,这也是本节课的重点。

五、拓展、探究。请同学们自己用置身诗境,缘景明情的方法鉴赏这首诗歌,师略加点拨,并说这首诗的诗境与《夜归鹿门歌》有何异同?

归嵩山作

王维

清川带长薄,车马去闲闲。流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。迢递嵩山下,归来且闭关

【注解】:1、闲闲:从容貌。2、迢递:远貌。3、且闭关:有闭门谢客意。

【评析】:XIV XIV这首诗是写辞官归隐途中所见的景色和心情。首联写归隐出发时的情景。颔联写水写鸟,其实乃托物寄情,写自己归山悠然自得之情,如流水归隐之心不改,如禽鸟至暮知还。颈联写荒城古渡,落日秋山,是寓情于景,反映诗人感情上的波折变化。末联写山之高,点明归隐之高洁和与世隔绝,不问世事的宗旨。写景写情并举,于写景中寄寓深情。层次整齐,景象萧瑟。

比较:

同:意境优美恬淡,表达了对归隐的向往和闲适自得的心情。

异:《夜归》从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门山途等景物,构成了诗境的平淡自然,优美恬淡,脱尽尘世烟火,但“惟”句也表现出消极避世的孤独寂寞的情绪。

《归》诗寓情于景,意境充满变化。清川,离归的车马,结伴而返的暮禽,这些景象构成了自然恬淡的意境,反映了归山之始的悠然自得;归隐途中荒城、古渡、落日、秋山这些景物,又使得诗歌意境带上黯淡凄凉色彩,从而衬托出作者越接近归隐地就越发感到凄清的心境。

六、课堂小结

本节课我们赏析了《夜归鹿门歌》这首诗,主要让同学们抓住其中的意象,根据其特点,进行想象和联想来勾勒意境,然后在意境之中体味了作者在描写清闲脱俗的隐居生活描写中暗藏着孤寂的心灵轨迹,进而我们得出了“置身诗境”的方法和融情于景的赏析方法。望同学们在今后的学习中能运用这一方法,提高诗歌的鉴赏能力。

七、作业布置

作业:背诵并默写全诗。

八、板书设计