医学院校学生人文素质培养途径刍议

刘化冰

(肇庆医学高等专科学校 教务处,广东 肇庆 526020)

近年来,各地医疗纠纷时有发生,有的甚至发展成为恶性事件。医疗纠纷直接关系到医患双方的合法权利,其频繁发生不仅影响医院的正常秩序,而且影响社会的和谐稳定。发生医疗纠纷的原因多种多样,而部分医务人员缺乏人文修养,忽视患者生理、心理的感受和医患之间的沟通与交流,则是导致医疗矛盾发生的原因之一。例如,中新网2011年9月29日报道:2011年8月7日,湖北仙桃打工仔小曾因钱不够,手术缝合伤口之后又被主治医生强行拆线,之后当事医生贺某被停止职业资格。这一被称为“拆线门”的事件,曾引发全社会对医德医风的普遍声讨。因此,加强学生人文素质的培养,是医学院校值得研究的重要课题。

一、医务人员人文素质的内涵及要求

人文素质一般指人的人格、气质、修养,包括语言文学修养、文学艺术修养、伦理道德修养、政治理论修养、历史和哲学修养等。也有学者认为,人文素质是指“学生经过学习人文社会科学知识而形成的内在素养和品质”[1]。人文素质属于人如何处理与自然、社会、他人关系以及人的自身理性、情感、意志等社会属性方面的问题,具体分为人文知识和人文精神2个方面。对医学院校而言,学生人文素质的内容主要包括尊重患者的生命、人格、尊严和权利,以及人人享有平等的医疗权利。医学人文素质内涵丰富,它对医务人员的要求主要包括5个方面:1.具有强烈且内化的社会责任感,在实际工作中能够在心理和感觉上愿意对其他人履行伦理关怀的义务,能够将医疗救治和乐于合作有机结合,积极帮助病人恢复身心健康。2.具有高尚的医德。医德是调整医务人员与病人、医务人员之间,以及与社会之间关系的行为准则。它是一种职业道德,是一般社会道德在医疗卫生领域中的特殊表现。它主要调整医务人员与病人、医务人员之间以及与社会之间三方面的关系。医务人员要有强烈的责任心,认真履行救死扶伤的神圣职责。3.具有高雅谈吐和文明举止,不责骂病人,营造良好的人际关系。4.具有健康心理和良好心态,能自觉运用心理调适方法疏导病人的不快,运用心理学知识调整病人不健康的心态。5.具有良好的审美情感和审美能力。审美情感指人类高级情感,是审美满足后流露的情感。审美能力指个人所具有的与进行审美活动相关的主观条件和心理能力。医生要具备良好的审美情感和审美能力,能发现美,判断美,积极为患者营造良好的医疗环境。

二、医学院校学生人文素质的现状

从当前来看,医学院校的大学生作为新时代的知识分子群体,其社会公德意识的整体水平都有了很大程度的提高,大多数学生具有较强的现代公德观念、公德意识、公共精神和社会责任感。但近年来,随着改革开放的深入发展,西方的拜金主义、享乐主义等各种思潮随之而入,并不断地侵蚀学生的思想意识,社会上形形色色的诱惑也使广大青年学生面临着考验和挑战。目前,医学院校在校生的人文素质现状不容乐观,主要有以下问题。

(一)人文知识缺乏,知识结构有待完善

我国人文文化底蕴深厚,有“尊祖宗、重人伦、崇道德、尚礼仪”等传统人文文化精神。但当前的医学生在学习期间,把主要精力投向专业知识、专业理论的学习和实践,而对古今中外医学界治学行医的至理名言、高尚的医德知识知之甚少,对文、史、哲等人文学科的基本知识更是少有顾及,使得相当一部分学生的知识结构不完善。通过调查,笔者了解到许多学生都认为自己缺乏经济、法律、文学、艺术等方面的知识,因此,合理调整和优化医学院校学生的知识结构是当务之急。

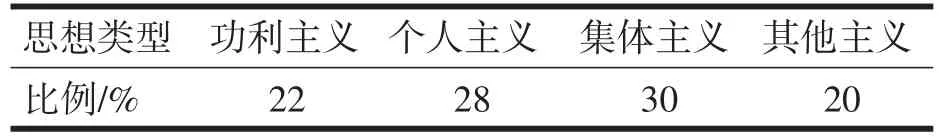

(二)道德观念淡化,倾向追求个人利益

近年来,由于受拜金主义、享乐主义等社会不良风气及市场经济的冲击,不少医学院校出现学生道德观念淡化,过分追求个人利益的现象。虽然有的医学院校已加强对学生思想道德的教育,提升学生的道德品质,但仍有不少学生没有树立正确的人生目的、人生态度和人生价值观,没有树立以“为人民服务”为宗旨的意识,道德责任模糊,在义、利面前丧失立场,没有把服务社会、关爱他人作为自己立身处世的宗旨和追求高尚的人生目的。笔者曾对某班(50人)医学生进行调查,其中,认为“实用即至善”的功利主义思想的占22%;强调“个人的自由和个人的重要性”,追求“个人独立”等个人主义思想的占28%;认为“国家、集体和个人利益是有机统一,追求为集体作贡献”的集体主义思想的占30%,有其他主义思想的占20%。其思想情况如表1。

表1 某班医学生思想情况表

调查分析显示,医学生中普遍存在功利主义和个人主义等不良思想,并影响其健康成长。

(三)整体素质偏低,社会适应能力不强

由于某些医学院校对人文素养教育不够重视,致使部分学生忽视对人文知识的学习,缺乏人文知识的储备和心理准备,不能独立正确认识和对待其面临的各种问题,如不能正确处理个人利益与集体利益、经济效益与社会效益等方面的关系。尤其是刚走上实习岗位的学生,面对患者因不合理的医疗费用而导致医患矛盾激发的事件,他们显得不知所措。这些学生不能很好地适应当前医疗环境,社会适应能力不强,不能及时转换社会角色,进入合适工作状态。另外,有些医学毕业生经受不起挫折,心情烦躁,精神不振,甚至产生自卑感,这主要是心理承受力不强的原因。因此,“要大大增强医学生的应变性,如辅修第二专业或尽可能多地学习理想职业所需的知识和技能,并增强实习经验”[2],以提高他们的适应性。

三、医学院校学生人文素质缺失的原因

造成医学生医学人文素质不高的原因有多方面,如学校的因素、社会的因素和家庭的因素等,其主要原因分析如下。

(一)家庭环境中的人文教育普遍缺失

目前,许多家庭对子女中小学时代的教育是重智育,轻德育,没有为他们营造良好的人文教育环境,具体表现为:一是不许他们阅读人文社科类书籍,没有培养其自小阅读人文知识的兴趣;二是有些家长本身缺乏人文知识,不懂得如何对他们进行人文教育或教育什么人文知识;有的家长虽然开展人文教育,但教养方式不当,导致他们产生厌学的心理;有的家长虽然具备一定的人文知识,但由于工作繁忙、忙于生计,没有时间和精力对子女进行人文教育。由此可见,家庭人文教育的缺失,是导致医学生医学人文素质不高的原因之一。

(二)基础教育对人文教育重视不足

一直以来,我国的学校教育在观念意识层面始终存在着重智育、轻德育的弊端,到目前为止,这种现象仍旧没有得到根本的改变。无论是中小学还是大学,均尚未构成行之有效的人文素质教育体系。特别是中小学,学校对教学工作的考量所看重的是升学率,无论中考还是高考,教师和家长要的都是分数。这种只重分数、不重思想道德、礼仪教育的方式,导致学生只追求功名,很少反省内心的思想道德修养。

(三)医学院校人文素质培养机制不完善

就医学院校而言,目前存在人文教育不到位的问题,主要表现为医学人文课程的设置比例偏少,内容单一。不少医学院校对人文类课程设置不合理,随意性很大。从总课程看,生物医学课程较多,而人文社会科学课程所占比例仅为8%左右。“国外医学院校医学专业课程由自然科学、社会人文科学、医学三大类组成,其中美国、德国的人文医学类课程占总学时的比例高达20~25%;英国占10~l5%”[3]。发达国家医学院校非常重视培养医学生的医患沟通能力,普遍开设“Understanding your patient”(了解病人),“Whole person care”(全身护理)“end-of-life care”(临终关怀)等课程,如美国的医学院校,普遍开设了与患者沟通、医患沟通的艺术等课程,在英国的许多医学院校开设医患沟通、医生与病人相处的能力、如何告诉病人坏消息和情商教育等课程,而我国高等医学院校在这方面的课程开设则比较少。此外,在人文社科课程中,意识形态课程比例较大,医学人文课程比例较少,课程设置面偏窄,内容较为单一。目前,医学院校还没有统一的人文教育的课程体系。不少医学院校人文课程教师教学方式缺乏创新,过于注重对学生专业知识和专业技能的教育和培训,忽视学生人文素质和医德品质的培养,导致学生缺乏实际运用能力、服务意识淡薄、社会适应能力不强,不能满足社会对医疗服务内容、服务效果和服务态度的多层次需求。

(四)社会不良风气对学生产生负面影响

近年来,随着改革开放的深入发展,国际之间的交流日益频繁,在促进我国科技、经济、文化发展的同时,国外各种各样的思想观念和生活方式随之而来,社会上拜金主义、享乐主义等各种思潮也沉渣泛起,侵蚀着医学生的思想意识。在现实生活中诚信缺乏、道德失范、以权谋私、贪污腐化、官僚黑幕等消极腐败现象屡禁不止,这些极为不良的社会风气,也会对医学生产生潜移默化的消极影响。此外,不少医学生沉迷于网络的虚拟世界,置身其中寻求虚拟的自我满足,沉湎于虚幻的精神世界,远离真情和亲情,导致道德情感的冷漠和人文精神的丧失。

四、培养医学院校学生人文素质的途径

(一)提高医学生对人文素质教育的认识

由于人文精神是一个人、一个民族、一种文化的内在灵魂和生命,是时代进步与发展的强大动力。人文精神通常会通过民族精神来体现,要求人们做事要符合社会的理想和信念,做人要体现高尚、善良、健康的情操和情怀。而当前现代医学模式已由生物医学模式向“生物—心理—社会医学”的模式发展,对医学生从业提出了更高的要求。医学生肩负着未来保障人民生命健康的重任,良好的人文素质不仅能促使医学生自身愉悦地工作和医院人文环境的建设,还可以营造良好的医患关系,促进社会和谐发展。加强医学生医学人文素质的教育,不仅可以丰富医学生的精神世界,培育他们的民族精神,增强其精神力量,还可以促进他们内在情感的提升。只有加强医学生人文素质的培养,才能使医学生适应医学科学发展的需要,并在将来从事医疗工作的过程中自觉遵守职业道德,想患者所想,急患者所急,一切从患者的利益出发;才能使医学生自觉将物质生活的改善与人格的理想境界有机结合,增强社会适应能力。另外,人文素质教育己成为当代医学生素质教育不可缺少的重要组成部分,它与政治素质教育、科学素质教育及身心素质教育等同等重要。因此,必须高度重视人文素质的培养,树立科学素质教育与人文素质教育相互统一的教育思想,并把这一思想贯穿于整个教育工作中,使医学生关爱生命,爱护自然,理解社会,热爱祖国,成为“全面”的高素质人才,提高医学从业水平。

(二)优化人文素质教育课程

不少医学院校人文课程设置不系统,缺乏统一的教学大纲,教学效果不尽人意。因此,优化人文素质教育课程势在必行。要遵循医学生人文素质培养的原则,科学制定人文素质教育培养体系。除开设马列主义理论、思想品德教育类课程外,一方面要加强心理学、伦理学、社会学等基础课程,并根据实际,开设美学基础、艺术鉴赏、中国传统文化等人文与社会科学类等课程;另一方面要积极开发系列多媒体教材、网站等学习资源,以满足医学生学习多样化需求,进而培养医学生人文素养。

(三)提高医学院校教师素质

不少医学院校教师(尤其是青年教师)自身的人文素质还不够高,他们没有深入学习和掌握我国传统的人文精神,缺乏良好的职业道德修养。因此,医学院校要积极提高人文素质教育课程教师的素质,要通过引进、自身进修、培训等方式完善从事人文素质教育的师资队伍,以及通过医学课程和人文课程教师互相学习、互相听课等途径,切实提高医学院校教师业务和人文素质水平。此外,人文素质教育要求教师要自觉加强学习,积极转变教育观念,做到理论讲授与社会问题、医疗实践相结合,医德理论教学和医德实践教育相结合,专业教育与医德教育、课内教育和课外教育、校内教育和校外教育相结合,把医德教育渗透到学校教育、专业教育的各个环节中,改变过去那种空谈理论、坐而论道的被动局面,激发学生的学习兴趣。教师要积极创新教学模式,积极探索高超的教学艺术,切实提高自身的人文素质和思想境界。例如,教师要善于将“学导相动”教学法,即“引导学生参与讨论、创设情境法、师生设疑法、问题教法、案例设疑法等”[4],引入到人文素质教学中,积极激发医学生学习人文素质的兴趣,提高教学成效。

此外,教师要有目的地、有计划地组织学生利用节假日参加各种社会实践活动,到基层医院实习,感受患者“看病难、看病贵”的状况,培养学生人文关怀的情感。

(四)贯彻理论联系实际原则

目前,不少医学院校在人文课程教学过程中,仍存在“空洞说教”的现象,没有调动起学生的学习兴趣。因此,在讲授人文课程时,教师要理论联系实际,要根据医学院校人文课程教学大纲的要求和课程教学计划的安排,深入钻研教材,认真备课,设计好教案,写好讲稿。要明确人文课程每节课的教学目的要求,讲授的内容提要,重点、难点的解决方法,教学环节的时间分配,以及根据本节课的内容特点所应采用的教学方法等。教师要贯彻理论联系实际的原则,做到课堂教学和学生社会实践活动的有机统一,充分调动学生学习人文课程的兴趣,在传授知识的同时注重对学生能力的培养。例如,笔者在讲授医学礼仪课程时,带领该班30个学生到本市端州医院进行实习,教会学生观察和学习医生、护士的礼仪规范,发现他们存在的问题后及时提出解决的方案,使医学生对医学礼仪有感性认识,做到理论联系实际,提高礼仪课程教学的成效。

(五)加强宣传力度,营造良好社会氛围

要整合社会资源,加强宣传人文素质教育力度,营造良好社会氛围。

1.社会各界要高度重视人文精神建设,通过媒体和专题讲座等形式,加大宣传力度,进行全方位、多角度、深层次的人文素质建设的宣传报道,积极宣传“修身、齐家、治国、平天下”等优良传统思想,积极宣传人文主义或人道主义,积极弘扬全心全意为人民服务的宗旨,大力弘扬爱国主义、集体主义、社会主义思想,倡导社会主义基本道德规范,为医学生营造良好的人文宣传教育环境,促进医学生树立正确的价值观和道德观,自觉提高社会责任心,塑造良好道德情操,真正肩负起救死扶伤、防病治病的光荣使命,促进医疗事业健康发展。

2.学校要加强校园人文文化环境的建设。医学院校要积极开展健康有益的传统校园文化竞赛活动,寓人文素质教育于诗歌、散文、橱窗板报等传统校园文化中,积极开展第二课堂活动,开展文艺汇演等丰富多彩的文化活动,通过各种各样的校园文化活动,切实提高学生的人文修养。例如,南京中医药大学高度重视校园人文文化建设,该校对校园建设进行整体系统规划,“积极弘扬中医学‘以仁存心’‘大医精诚’的人文传统,使得‘仁德’‘仁术’‘仁人’的教育理念深入人心;在校园内外大力弘扬大学精神、弘扬中医人文精神,不盲目追随社会‘时尚’之风,让大学引领社会文化潮流,提升了该校医学生的人文素养”[5]。

3.家庭要加强人文素质教育。由于家庭的生活、家庭的关系、家长的言行和家长的方法,对医学生的人文素质具有极大的教育影响作用。因此,家长要加强家庭中的人文素质教育,要培养医学生人文兴趣和感觉,通过广泛的启迪和引导,使其从内心发掘自觉的人文向往和追求,自觉地在正确与错误、优秀和不良之间进行正确的选择和取舍,要激发其智商和情商,通过说教、解惑、鼓励和鞭策,建立其人文素质的认同感和判断力,提高自我把握人文素质智力控制的能力,促进其健康成长。

[1] 杨音.影视欣赏与大学生人文素质的培养[J].中国科教创新导刊,2009(08):95.

[2] 安海娟,温颖娜.新形势下一般医学院校学生就业心理分析[J].华北煤炭医学院学报,2006,8(6):888-889.

[3] 易就业.浅析:国内外“医药学专业”高等教育的异同[EB/OL].(2009-04-23)[2012-10-01].http://edu.people.com.cn/GB/8216/9177139.html.

[4]刘家桂丰根凤肖向梅;彭青.“学导互动”教学法运用初探[J].教育与职业,2005(15):41-43.

[5] 郑晓红.试论中医药院校的校园文化建设[J].南京中医药大学学报:社会科学版,2011(2):114.