“公地悲剧”与“反公地悲剧”对称性论证述评

朱宇江

(北京大学政府管理学院,北京100871)

20世纪80年代以来,“反公地悲剧”理论在西方理论界逐渐兴起,它是基于产权理论发展而对自由主义理论反思形成的一种理论。“反公地悲剧”理论的基本含义是:当特定资源的产权由多重所有者掌握,而每个产权所有者都具有排他性时,就会导致资源的闲置或者无法充分利用。换句话说,由于每个产权所有者都可以对相关的其他产权所有者使用其否决权,使得每个产权所有者都无法使用该产权,从而造成了资源闲置或者无效率的“反公地悲剧”现象。

从“反公地悲剧”理论的结构来看,西方“反公地悲剧”理论本身具有单向性特点,因为它是从产权的破碎状态的分析出发,导出产权的重新组合或整合理论的。但是,这种单向属性并不构成“反公地悲剧”理论的全部结构,如果人们把“反公地悲剧”理论与“公地悲剧”理论联系起来,构成统一的产权的分割与整合谱系,就可以发现两者之间存在着特定的关联性。

“公地悲剧”是指在单一产权状态下,每个产权的使用者都对其他人具有非排他性,从而导致资源的过度使用,进而有可能最终破坏资源。由此可见,“公地悲剧”是从单一的产权主体到分割性多重产权主体的产权过程,也具有单向性。不过,在产权的分割与整合统一谱系上,“公地悲剧”的这种单向性与“反公地悲剧”的单向性的方向恰恰是相反的。

“公地悲剧”与“反公地悲剧”之间不仅具有方向相反的单向性联系,而且这种联系具有“对称性”特点。

“反公地悲剧”与“公地悲剧”的这种对称性特点体现在:“公地悲剧”和“反公地悲剧”具有同源性:两者都是由产权理论衍生出来的理论,都涉及产权的分割与组合,因而从基本命题来讲,都是发端于以合适的产权形式实现资源配置的帕累托效应的反思性努力。同时,两种理论在产权影响效应的数量意义上,具有相等性。如果人们把“公地悲剧”和“反公地悲剧”中的产权分合及其效应设置为连续统一集,并且将产权分割与整合分别设置为两个变量,由此出发研究“公地悲剧”理论和“反公地悲剧”理论,不难发现,公共产权过分统一并且不具有排他性,与公共产权过分分散并且单个产权具有排他性,这两种状况的影响效应和结果在量化意义上具有等距离性。[1]

由此可见,“反公地悲剧”和“公地悲剧”理论共同组成了一个关于产权流变理论的完整结构,即在产权的分割与整合意义上,“反公地悲剧”理论和“公地悲剧”理论之间具有“对称性”。了解和把握这种对称性,对我们认识和理解“反公地悲剧”理论,进而认识产权的合适配置方式,具有重要价值和作用。

就其研究内容和路径来看,近年来的学术研究主要从模型、属性和数量等方面入手,对于这种“对称性”展开了分析论证。

一 关于“对称性”的模型论证

诺贝尔经济学奖获得者詹姆斯·布坎南(James Buchanan)和他的同事永钧(Yong Joon)是“反公地悲剧”理论“对称性”的主要研究和模型论证者,其代表作《对称悲剧:公地和反公地》对于“反公地悲剧”理论的对称性进行了较为系统的研究。在研究中,他们创造了一个模型,把“公地”理论(commons)和“反公地”理论(anti-commons)整合在一个框架下,并努力证明两者之间的“对称性”关系。

根据既有研究,布坎南和永钧认为,一种资源的存在同时被“互补性投入”(complementary inputs)所使用,就会造成“公地悲剧”。这里的“互补性投入”是说,面对既定的资源,两个以上个体之间必须要有对方的存在,才有自己存在的价值,或者必须要对方发挥功能,才能使自己的功能得以发挥。换言之,两个以上个体都对既定资源拥有部分所有权,都可以使用该资源。但是,只有当两个以上个体对于该资源的使用低于其最大效用时,人们对资源的使用才是合理的,否则就会造成过度使用,形成“公地悲剧”。“公地资源”的净价值和互补性投入的水平相关。如果这些互补性投入被分别控制于不同代理人或公司手上,那么,资源的潜在价值就可能由于过度使用,被全部或者部分浪费或耗散,这类例子如中世纪的公共草场、鱼池、蓄水池、狩猎场等。

长期以来,学者一直为解决“公地悲剧”绞尽脑汁。这其中最大的难处在于,缺乏对资源的有效管理机制以节制使用者对资源的无限使用。多年的研究显示,一种确保效率的管理办法就是改变产权的配置方式,由此改变激励结构。改变后的产权拥有者为了获取最大化回报,会通过内部或外部价格机制限制那些导致“公地”使用最大化的潜在可能。布坎南和永钧在这方面进行了积极尝试。他们对各种与“公地悲剧”理论相关的模型进行总结,对于单一使用权和多重使用权的不同效应进行分析,找出了使用权分配的差异性,并且特别研究了多数决策原则下的集体使用权制度。[2]

布坎南和永钧认为,“公地悲剧”问题的内在逻辑是:人们之所以要全部或部分开放使用“公地”,进而造成悲剧式无效性,其主要原因在于“公地”或“不可移动资源(immobile resource)”是不可分割的,所以,同时存在互补性投入是可能的,在这其中,每个产权主体的活动对其他产权主体的活动的生产率造成了外部不经济性。在分权化使用决策的过程中,这种外部影响在决策人选择计算的条件下不会完全内部化。在限制条件下,如果资源完全被开放使用,所有的资源净值就会被耗散。只有决策完全集中,而且这种决策正好符合潜在资源使用的范围,潜在外部性才能被充分内部化。[3]

而关于“反公地悲剧”现象,布坎南和永钧认为,需要首先认清解决“公地悲剧”的逻辑,即分散使用者分配的使用权造成了不同的决策者懂得除选择计算之外的相互依赖性,在这其中,暗含的假设是,使用权不会衍生成排他权,如:农民可以用开放的公地作为草地放牧,同时,他们不会阻止别人做相同的事。

在明确资源使用权的条件下,私有化会使产权拥有者或代理人同时拥有使用权和排他权,在这种情况下,他可能会排除他人对于资源的使用,同时,自己却会直接使用,或在自己认可的情况下允许他人使用资源。传统的“公地悲剧”之所以出现,是因为有多于一个自然人或代理人分配到了使用权。但是,令人感兴趣的是,很少有人注意到如果多于一个自然人或代理人分配到排他权,也会带来类似于获得使用权的问题。相当多的研究表明,在这一问题的两端往往是对称关系。[3]

“反公地悲剧”带来的问题,是对资源使用的不充分而导致的无效率和无价值经济状况。在这其中,成本-收益之比,取决于同时分配到对于该资源具有排他权的自然人或公司的数量。这里的基本逻辑与“公地悲剧”的逻辑是相似的。不过,“反公地悲剧”的无效性之所以产生,是因为决策者的分散,每个人都能行使一部分权利,导致其他类似权利持有者的外部不经济性。在这种情况下,“公地”和“反公地”进一步表现出对称性。在“公地”的一端,通过对公地资源添加投入产值,并不会带来更多的收益,因为资源处于过度消耗状态;而在“反公地”一端,对公共资源的投入,也不会带来更多的收益,因为资源处于未利用状态。[3]

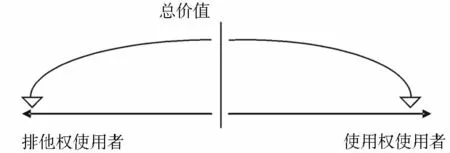

诚如布坎南和永钧所言,黑勒(Heller)虽然提出了“反公地悲剧”[4]的说法,但是,并没有研发出“反公地”的正式经济模型(a formal economic model of the anticommons)。因此,布坎南和永钧力图在这方面有所建树。按照他们的看法,“公地”和“反公地”是同一个问题的两个方面,均涉及公共资源使用中多个所有者之间在私人激励和社会激励之间的冲突。“公地悲剧”是多个权利人在同时使用互补性投入的过程中,各自独立决策,但是,每个人追求自身利益最大化的行为都会产生外部负效应,降低其他权利人的经济产出。为此,行使使用权的权利人越多,“公地”的价值下降越多。而在“反公地悲剧”情况下,由互补性要素构成的资源为相当多的成员拥有,只有在所有权利人一致同意的情况下,资源才能得到充分使用,当某个权利人行使排他权时,就会导致其他权利人的经济产出下降。实际上,行使排他权的权利人越多,“公地”的价值也就越低。[3]据此,他们建构了“公地悲剧”与“反公地悲剧”理论的关系模型。按照他们的模型,倘若一种资源,比如停车场,只由单独一位决策者控制使用,社会从这种资源获得的总价值最高;自行其是使用停车场的人越多,停车场的价值越下降,从而导致“公地悲剧”现象发生;阻止不同的停车人彼此使用停车场的人越多,价值亦出现同等下降,从而导致“反公地悲剧”现象的发生。[3]

通过这一模型内在逻辑的演绎论证,他们得出如下结论:资源在单一决策者的控制下,其总价值最高;当自行其是的使用者过多,其总价值就会下降,导致“公地悲剧”;当阻止和排斥资源为他人使用的人越多,资源的总价值也会下降,导致“反公地悲剧”(见图1)。同时,他们指出,“反公有资源结构为有时迥然相异的制度结构提供了一种确定其中心特点的分析方法……(人们)可能对公有资源一面给予了太多关注,而相对忽视反公有资源的一面。”[3]

图1 反公地和公地的价值对称性[3]

根据以上分析,詹姆斯·布坎南和永钧认为,在“公地悲剧”导致的资源过度使用和“反公地悲剧”导致的资源使用不足之间应做出有效的协调,只有这样,资源使用者和资源排他者相互之间才能获得一种利益均衡。

美国经济学家舒尔茨(Schulz)、帕里斯(Parisi)和迪波特(Depoorter)也对于“反公地悲剧”理论的对称性进行了模型验证。他们建立了一个产权的双重模型,认为“公地悲剧”和“反公地悲剧”是由一个统一的产权概念分离出来的,而且相互之间看起来对立,实际却相似。[5]探寻“公地悲剧”和“反公地悲剧”之间的关系,需要对于这个统一的产权概念进行分离。在“公地悲剧”和“反公地悲剧”两种不同的情况中,使用权和排他权都有相关产权所有者不遵守的边界(none-conforming boundaries),它们组成了“对称”关系,而这一“对称”关系是产生于一个原本统一的产权的。[5]

简单说来,在“公地悲剧”状况中,使用权远远超过了排他权的效力。相反,在“反公地悲剧”状况中,共同所有者的使用权不仅容易被中和与消融,而且很容易被具有竞争关系的共同所有者的排他权所消弭。所以,在“公地悲剧”和“反公地悲剧”情况中,使用权和排他权都有一个模糊边界,这种模糊边界具有混合特性,它容易导致具有互补性特征的统一产权引发的净福利损失。而这种福利损失,正是由多个所有者持有的所有权和排他权的分歧所产生的。[5]

二 关于对称性的属性论证

对“反公地悲剧”理论中“对称性”的另一种论证,是通过论证“反公地悲剧”本身具有的另一种属性,来间接论证其对称性的存在。这种论证是从“反公地悲剧”现象的“双重性”入手的。

“反公地悲剧”现象的双重性即这一现象的相对特性和自身特性。所谓相对特性,是在比较环境下和相对问题解决过程中获得的特性。“反公地悲剧”问题是在“公地悲剧”问题出现之后出现的。实际上,正是在人们努力解决“公地悲剧”的情况下,出现了“反公地悲剧”。可以说,没有资源的过度开采,就没有“公地悲剧”问题的出现;没有“公地悲剧”问题的出现,就不会有应对的解决方案,即对产权的分割和私有化选择;而没有过度使用导致的产权分割和私有化选择,就没有产权过度分割或私有化而导致的资源闲置现象,从而就不会有“反公地悲剧”问题的出现。所谓自身特性,是指事物本身的属性。排他权是“反公地悲剧”的重要变量,也是“反公地悲剧”中的自变量,它与“反公地悲剧”本身构成函数关系。同时,排他权也是“反公地悲剧”的独特体现,因为在“公地悲剧”中,并没有排他权这一变量。而排他权正是构成“反公地悲剧”现象不同于其他现象的关键变量。

“反公地悲剧”的双重特性对于构成“反公地悲剧”理论的“对称性”具有重要作用。

如上所述,从“反公地悲剧”现象基本属性的角度来看,所谓“对称性”由两方面组成:一是构成对称的两个变量具有相同或相似的性质,二是构成对称的两个变量距离其中点或中位的间距相等。在此,我们讨论的构成对称的两个变量是“公地”和“反公地”,那么,在基本属性意义上,这两个变量之间是否具有“对称性”呢?如上所述,“公地悲剧”和“反公地悲剧”具有同源性:两者都是由产权理论衍生出来的理论,都涉及产权形式的变化,因此,它们都是由产权形式引发,同时又是企图通过产权形式的变更予以解决的问题。换言之,“公地悲剧”和“反公地悲剧”具有共同的原因和结果,这就表明,二者具有相似的基本属性。

其次,“公地悲剧”和“反公地悲剧”中的使用权和排他权具有对称性。“公地悲剧”和“反公地悲剧”在产权影响效应的程度和数量意义上,具有相等性,如果人们把“公地悲剧”和“反公地悲剧”中的产权分合及其效应设置为连续统一集,并且将产权分割与整合分别设置为两个变量,由此出发研究“公地悲剧”和“反公地悲剧”现象,不难发现,公共产权过分统一并且不具有排他性,与公共产权过分分散并且单个产权具有排他性,这两种状况的影响效应程度和结果在量化意义上具有等距离性。[1]

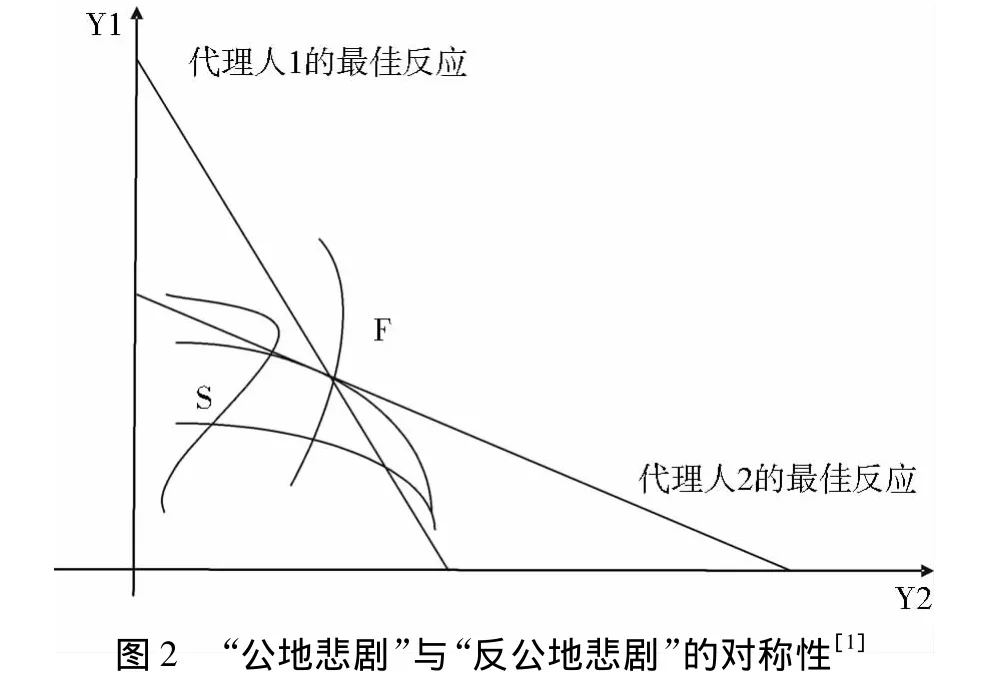

为了证明这一点,帕里斯、舒尔茨和迪波特的研究作出了贡献。鉴于其复杂性,本文对于他们论证问题的数学公式和模型不作赘述,而仅仅说明其论证的基本逻辑:假设“公地悲剧”状况是代理1(A-gent1)的路径,而“反公地悲剧”状况是代理 2(Agent2)的路径,其问题的起始点分别坐落于Y1轴和Y2轴。而最终代理1路径和代理2路径汇聚于F点。代理1路径和代理2路径是以过F点到坐标轴原点之间的直线为对称轴对称的两条路径。即使考虑到“公地悲剧”和“反公地悲剧”的外部性,则除了代理1路径和代理2路径之外的其他曲线表示在外部性影响下的随机结果,这些随机结果本身也是以FS线段为对称轴的对称图形。(见图2)

由此,帕里斯、舒尔茨和迪波特证明了“公地悲剧”和“反公地悲剧”两个变量到中位的间距是相同的。

三 关于对称性的验证量化论证

验证假设(testing hypothesis)的量化研究方法,是验证“反公地悲剧”和“公地悲剧”之间“对称性”的另一方法。

2002年,模型方法运用学派代表人物斯图尔特和伯恩斯塔德(Stewart and Bjornstad)在《公地和反公地悲剧中预测和对称之实验调查》一文中运用实验经济学的方法,证实了布坎南和永钧的研究结论,并验证了四个机构行使排他权时,资源利用的效率损失会更大的情形。这就表明,“反公地悲剧”是可以通过实验再现的。[6]

斯图尔特和伯恩斯塔德用一个足球场的门票销售的案例,论证了布坎南和永钧模型的合理性。某足球场的门票销售,有两个售票亭:一个卖蓝票,另一个卖绿票。如果某一个人同时拥有蓝票和绿票的售票亭,此时就不存在使用权或排他权的冲突问题,也就没有“公地”或“反公地”问题。但如果有两个所有权人,分别拥有蓝票售票亭和绿票售票亭,就会出现双边垄断(duopoly)的局面。如果涉及使用权,就是或者买蓝票、或者买绿票才可以入场。这时,每增加一个拥有者都可以增加额外售票。这种状况体现了纳什均衡(Nash equilibrium),也就是说,售票亭为不同人所拥有,会增加票的销售数量而降低售票的价格,这就是“公地”状况。而如果涉及排他权,情况就会相反:这时候,如果还是两个所有权人,分别拥有蓝票售票亭和绿票售票亭,但规定必须同时购买蓝票和绿票才能入场,那么,由此造成的结果就是票价上升,而售票数量减少,从而导致球场有可能闲置。[6]

或许斯图尔特和伯恩斯塔德觉得这个案例还不足以验证反公地悲剧理论,于是,他们又在实验室里重置了这一状况,并进行验证。

试验在大学中进行,选取了278名本科学生自愿参加,其中4到24人参加试验的每一个环节。试验参加者全部坐在一间教室里,并且不知道其他参加者的决定或结果。每个试验者被提供了试验说明,其中包含试验的细节,以及表演和酬劳之间的关系等等。试验者之间不允许交流,也互不知道他们的合作者是谁。

斯图尔特和伯恩斯塔德设置了两种境况:第一种是“反公地”的情境(anticommons setting)。这些试验参加者组成不同的组别,在每个组别中充当不同的产权所有人,同时为别的组充当消费者的角色。试验开始后,每个组的参加者分别选择其认为合适的出售价格,同时也对别的组别价格进行他们认为合理与否的选择。为了尽可能地减小误差,总共进行7轮试验,而每轮试验都重新分配和安排组内成员,以削弱排序带来的误差影响。最后再来计算相应的销售数量。[6]

第二种是“公地”情境(commons setting)。程序同“反公地”情境类似,只是给参加者的选择变量由价格变为数量,而最终计算的才是相应的价格。[6]

试验结果如下:

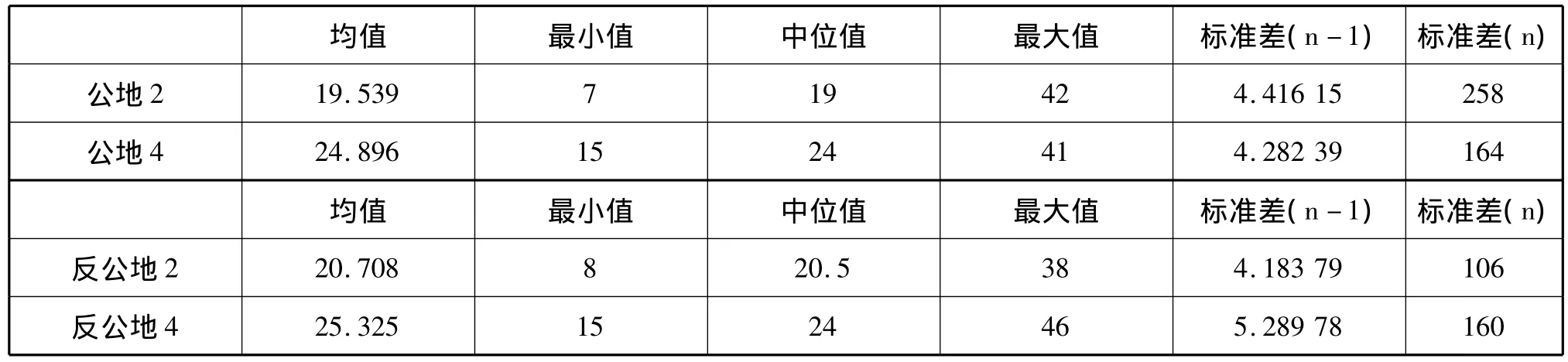

斯图尔特和伯恩斯塔德在“反公地”状况和“公地”状况中又假设了两种不同情况,即当产权人为2或者为4时分别出现的情况,以检验不同变量对试验结果的影响。他们记录了两类数据:一类是一般性数据(见表1),另一类是时段性数据(results across periods)。

表1 对“反公地悲剧”模型检测试验的一般性数据[6]

而时段性数据反映的,分别是产权人为4人时的“公地”状况和“反公地”状况,以及产权人为2人时的“公地”状况和“反公地”状况。实验结果显示,试验的结果和纳什均衡总体上是一致的,但并不是完全一致,有波动,也有出入。

试验结果和纳什均衡理论的总体一致,说明了布坎南和永钧对“反公地悲剧”理论的逻辑推演的正确性;而波动和出入恰恰也反映了现实情况的复杂性和真实性,但是,这种与理论理想状况的些许偏差,反而能够证明该模型的可行性。

在这其中,需要注意的是,这种总体一致和些许波动,也可能是抽样误差造成的。为了排除抽样误差的可能性,从而得出总体样本试验结果是正确的而不是由于抽样误差造成的,我们可以做一个假设验证(hypothesis testing):

既然波动是存在的,试验结果和纳什均衡有一定出入,那么,我们可以做一个虚无假设(null hypothesis),即假设这种波动和出入不存在,试验结果和理论完全一致,“公地状况”和“反公地状况”完全对称。对于两种虚拟假设,情况如下:

H0:纳什均衡和试验结果全等:

公地状况——2个产权者 Q=20,P=10

公地状况——4个产权者 Q=24,P=6

反公地状况——2个产权者 Q=10,P=20

反公地状况——4个产权者 Q=6,P=24

H0:试验结果是对称的:

“公地状况”下的2个产权者和“反公地状况”下的2个产权者

“公地状况”下的4个产权者和“反公地状况”下的4个产权者

对于第一个假设,由于涉及假设中的均值验证,且样本数量较少(少于30个),所以使用T验证法(Students’t-test),来验证试验数据和假设数据之间的差异。在此,设置两个信任度(level of confidence):0.95和0.90。在这个验证中,虚拟假设是试验结果和理论之间全等,即没有差别。若否定了虚拟假设,则说明试验的均值结果不全等于纳什均衡数据,也就是说,上图中的波动是正常的,从而证明布坎南和永钧的模型是可信的。

对于第二个假设,使用均值验证差异,步骤同第一个验证类似。表2是验证的数据。[6]

表2 假设2的检验结果

以上数据说明,当显著度①显著度是指定量分析结果的统计学意义,它是结果真实程度(能够代表总体)的一种估计方法。通常显著度越小,得出的结论越精确。在10%时(即alpha=.10或信任度在90%),则所有情况的虚无假设都不成立,说明全体样本中试验结果和纳什均衡之间不是全等的;而当显著度在5%时(即alpha=.05或信任度在95%),则4个产权人的情况下,虚无假设不成立,说明总体样本中试验结果和纳什均衡之间不是全等的;而2个产权人情况下,无法否定虚无假设,说明试验结果和纳什均衡之间的波动差异有可能是由于抽样误差导致的。因此,总体上看,倾向于试验结果和纳什均衡理论之间的波动反映了全体样本中的状况。

关于对称问题的检定,如果“公地状况”和“反公地状况”之间存在对称性,那么我们就可以预估试验结果的公地值(Q=19.53)和反公地值(Q=9.3)之间的均值差异的绝对值为0。我们使用T检验法,如果T值大于否定值(critical value),那么我们就可以否定这个假设。

H0:在“公地状况”和“反公地状况”下,产权人为4时,市场产出值是对称的,如二者之间均值差为0。

H0:在“公地状况”和“反公地状况”下,产权人为2时,市场产出值是对称的,如二者之间均值差为0。

对于产权人为2的情况,T值为-0.18,不在否定域内,即小于t的绝对值,故而无法否定虚无假设。因此无法推断研究假设两者之间不具有对称性是正确的。

对于产权人为4的情况,T值为0.047,也不在否定域内,即小于t的绝对值,故而无法否定虚无假设。因此无法推断研究假设两者之间不具有对称性是正确的。

根据上述两种情况,我们无法否定关于“公地”和“反公地”状况之间呈对称关系的虚无假设,因而两者之间很可能是对称的。

斯图尔特和伯恩斯塔德用定量方法检验了布坎南和永钧提出的关于“反公地悲剧”的理论模型,通过案例分析和定量试验,对“公地状况”和“反公地状况”符合纳什模式的说法给予了限定性支持(qualified support),因为在假定的四种情况中,有三种情况支持其符合纳什均衡模型,而只有一种情况不支持;对于“公地状况”和“反公地状况”之间的对称性,试验结果给予了完全的验证,确实很有可能是对称的。

以上论证,相当程度上证明了“对称性”的存在和特点,“对称性”也因此成为西方“反公地悲剧”理论的重要内容和核心枢纽。

[1]Parisi F,Schulz N,Depoorter B.Duality in Property:Commons and Anticommons[J].International Review of Law and Economics,2005,25(4):578 -591.

[2]Buchanan J M,Yoon Y J.Majoritarian Management of the Commons[J].Economic Inquiry,2001,29(3):396 -405.

[3]Buchanan J M,Yoon Y J.Symmetric Tragedies:Commons and Anticommons[J].Journal of Law and Economics.2000,43(1):1 -14.

[4]Heller,Michael.The Gridlock Economy[M].New York:A Member of the Perseus Books Group,2008:42.

[5]Schulz N,Parisi F,Depoorter B.Fragmentation in Property:Vertical and Horizontal Anticommons[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics,2002,158(4):594 -613.

[6]Stewart S,Bjornstad D J.An experimental investigation of predictions and symmetries in the tragedies of the commons and anticommons[R].Technical report.Joint Institute for Energy and Environment,2002.