提高地方财政自给能力的制度选择

王秀文,许晓冬

(1.东北财经大学财政税务学院,辽宁 大连 116025;2.大连工业大学管理学院,辽宁 大连 116025)

一、引言

财政自给能力是指在不依赖高层级政府财政援助的情况下,各级政府独立地为本级支出筹措收入的能力[1]。一级政府财政自给能力的大小直接关系着该级别政府职能的有效发挥。自1994年实行分税制的财政体制以来,我国的财政格局发生了巨大变化,解决了包干制带来的问题,在大幅提高了中央财政收入的同时,赋予地方一定的税收征收管理权限,在一定程度上突出了地方理财主体地位,使地方税成为地方财政的主要保障,调动了地方的积极性。但由于分税制在施行以来,重点关注财力分配,事权的划分并未发生实质性的变化,地方税收收入的比重降低,但相应的事权并未减少,加之经济和社会的发展对公共产品的和公共服务的需求越来越大,地方财政自给能力不足的问题逐渐凸显,为了保证地方公共物品与服务的提供,地方政府不得不另辟财源,导致地方财政筹资方式扭曲的现象日益严重,土地财政规模不断上升,行政性收费项目逐渐增多,预算外资金收入规模不断扩大,地方财政风险加大。如今,随着增值税税扩围的趋势,地方财政的主体税种的营业税的规模也逐渐萎缩,未来地方财政自己能力前景堪忧。

迄今我国对地方财政自给能力的研究已经有相当的进展,明确了地方财政自己能力的影响因素:首先是政府间支出责任的分配。在不考虑其他因素的情况下,支出责任较重的政府层级,财政自给能力相对较弱。第二个因素是政府间课税权力的分配模式,与课税权较小的政府层级相比,课税权较大的政府层级具有更高的自给能力。第三个因素是各辖区的经济发展水平,经济越发达、税源越丰足的辖区,财政自给能力越强[1]。并以分税制实施以来的中、东、西部地区的实证数据说明:我国现阶段地方政府财政能力很不均衡,最强的是东部地区,其预算收入占当地GDP的0.17,且最近几年都很稳定,其他西部和中部省份的财政能力都相对较弱,如西藏、湖北、河南都维持在0.06左右,且最近几年并没有上涨的趋势,地区之间的财政自给能力相差很大,中西部地区和东部地区的财政自给能力很不均衡[2]。而陈颂东通过对河南省的财政自给能力的一系列研究,发现河南省以下各级财政普遍缺乏财政自给能力,并对比国外的现实情况,得出提高地方财政自给能力的方案[3,4]:合理界定各级政府的事权范围、科学划分各级政府的税种、简化政府层次和财政级次。除此以外通过对分税制与地方财政自给能力的研究发现由于地区间经济结构、要素禀赋差异,这种税权模式难以与各地税源状况相适应,地方税权与事权严重脱节,为此,应赋予地方适度的税收立法权,因地宜地制定税收法规,税收立法权的纵分必增强地方财政自给能力。另外,将地方财政自给能力与中央转移支付相联系实证分析得出应从税制改革入手,建立一套适合中央与地方的相对独立的税收体系,提高地方财政自给水平;同时要规范中央对地方转移支付制度,建立一套科学、完善的以因素法为基准的转移支付体系;限制预算外资金的膨胀趋势,尽快确立规范的综合预算体系[5]。

本文试图从影响地方财政自给能力的收入因素入手,分析影响地方财政收入的制度因素,从而指出提高地方财政自给能力的有效路径。

二、提高地方财政自给能力的规范分析

地方财政自给能力实质反映的是地方财力、财权与事权的匹配程度,1994年分税制的财政体制改革虽然重新划分了地方的财权但并未相应的调整中央与地方的事权划分,这在很大程度上由事权的相对稳定性决定,这也表明通过调整地方财政支出的方式提高财政自给能力的路径实践性较弱,故提高财政自给能力要以提高地方财政收入的水平为主要突破口。提高地方财政的收入水平,一方面拓展新的财源,开辟新的地方财政收入渠道;另一方面调整现行的地方财政筹资方式,优化地方财政收入结构。

首先,完善分税制,扩大地方税收规模。政府为了满足公共支出的需要,必要从国民经济中获得可支配的资源。受社会和制度等因素的影响,筹资方式有限,在理论和国外实践领域尚无实质性突破,主要限于税收、铸币税、收费、发行公债、国有企业上缴利润等,而对于地方政府而言在实践中可应用的方式更为寥寥:铸币税尚未纳入财政体系统筹使用,地方发债存在大量风险,正处探索阶段,短期内都不足以成为提高地方财政收入水平的有效支撑;收费作为准公共物品的筹资方式,其收入具有有偿性、不确定性的特点,与政府提供非排他性、非竞争性公共物品的职能存在出入,本已不宜作为政府筹资的主要形式,尤其是近年来为了保证财政收入规模,地方政府对收费方式的施用已近警戒线。基于现实所限,拓展收入渠道,应从税收角度层面入手,通过完善分税制,扩大地方税收的规模,适当提高地方税收比重。

其次,改革财政管理体制,优化地方财政收入结构。不同的国家收入来源对于解释国家形势之间以及它们如何与其国民交往之间的差异显得十分关键,对于地方财政收入而言亦是如此[6]。地方财政收入根据管理方式不同分为预算内收入和预算外收入,纳入预算管理的收入经过严格的预算约束,收入规模和使用方式经过严格审批,故相比预算外收入比较规范,但由于预算内收入有限,不能为提供公共产品和服务提供充分资金支持,地方政府常通过扩大预算外资金的规模来弥补财政缺口,但由于预算外资金来源随意性较强,规范性和稳定性较差,极易扭曲,不易把握收入来源之间的有机联系,保持收入结构的恰当的比例从而实现财政的整体功能,严重影响地方财政整体的有效性和稳定性。所以增加地方财政收入在保证规模的同时还要注重质量,故而提高财政自给能力,也要着眼于优化地方财政结构,规范预算内收入,降低预算外收入比重。

三、模型说明

(一)计量模型的建立

基于上述规范分析,将提高财政自给能力的方式定位为完善分税制和优化地方财政收入结构。因税收收入是准公共物品的筹资方式,收入相对规范,故而将税收作为地方财政主要的筹资方式。通常认为地方财政收入中税收收入越多,说明地方收入越严谨科学,故而用地方财政结构中地方税收所占的比重作为地方财政结构合理性的代表指标;将地方税收占全部税收的比重最为分税制的代表指标。另外,由于1997年开始爆发东南亚金融危机对经济环境造成较大影响,以及2007国家对房产税和城镇土地使用税进行了政策调整,造成此二年的经济数据存在较大的异常,所以采用虚拟变量调整,降低数据的异常度。

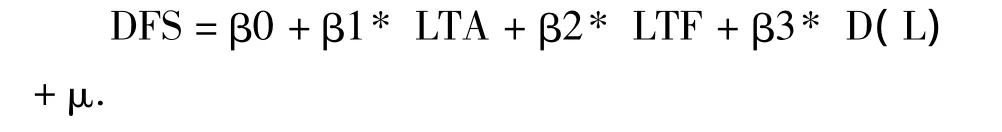

建立实证模型如下:

其中,DFS代表地方财政自给率;LTA代表分税制程度,即地方税收收入/全部税收收入;LTF代表地方财政结构的合理性,即地方税收收入/地方财政收入;D(L)为虚拟变量,该变量在1997年和2007年分别为0,其余年份为1;μ为随机扰动项。研究的时间跨度从1994年~2010年,统计数据来自《中国财政年鉴》和《中经网统计数据库》。

(二)模型的参数估计

采用eviews5.0计量经济学软件,估计结果如表1所示。

表1 模型估计结果

将各参数系数带入模型:

1.模型参数

根据表1模型本身的参数显示,LTA的P值为0,远远小于0.05的显著性水平,可以接受;LTF的P值为0,远小于0.05的显著性水平,可以接受;虚拟变量的P值也在可接受的范围内。

2.模型整体检验

根据模型整体检结果显示,R2=0.99,说明模型的变量对地方财政自己能力的解释度为99%,拟合较好,F统计量为424.63,P值为0,变量联合解释程度较好。

3.单位根检验

由于模型为年度数据,各年之间存在政策连续性,故又针对数据平稳性进行单位根检验,结果显示,T统计量的值为-2.41,小于5%的边界-1.97,故可知该数据平稳性较好。

4.序列相关性检验

方程通过Q统计量检验,结果如表2所示,正相关系数呈震荡性递减,自相关系数和偏相关系数均在有效区域内,参差序列不存在序列相关。

模型结果反映:分税制程度和地方财政结构均对地方财政自给能力具有正向的影响,地方税收收入占全国税收收入的比重每增加1%,地方财政自给能力增加82%;地方税收收入占地方财政收入比重每增加1%,地方财政自给能力增加18%。

四、结论

由上述实证分析可知,无论是完善分税制还是优化地方财政收入结构都是提高地方财政自给能力的有效途径,但地方税收收入占全国税收收入的比重即分税制对地方财政能力的影响大于地方税收收入占地方财政收入的比重即地方财政结构合理调整选择带来的影响,故而要提高地方财政的自给能力要从分税制入手,结合优化地方财政结构调整。在主体税种收入占税收和财政收入比重不断提高的情况下,主体税种收入在政府间的分配比例与财政自给能力正相关,财政职能在政府间分解的多少与财政自给能力负相关。因而增强地方财政自给能力必须把税种特别是主体税种在政府之间合理划分以及政府职能在各级政府间科学界定[3]。

表2 Q统计量检验结果

首先,稳步推进事权改革。通过上述实证分析可知,完善分税制是提高地方财政自给能力的有效途径,各级政府收入的划分要与事权相匹配,(文章分析虽基于地方政府事权不做调整的假设,目的是分解地方财政自给能力的影响因素,并不否认事权调整的作用),以法律的形式界定各级政府的职权范围,各级政府依法行政,各司其职、各负其责,保证公共物品和公共服务的效率。

其次,深化分税制改革,科学配置地方税种,合理分配中央和地方财政收入。分税制是通过税种在中央和地方的分配来确认各层级财政的收入范围,在深化分税制改革要确定各财政级次的主体税种在保证稳定财源的同时,结合税种本身的调节作用划分和搭配,宏观调控作用较大的税种归中央;明显带有区域特征,对宏观经济影响不太直接的税种划地方;税源大、流动性也大的税种,作为中央与地方共享税,保证各级次财政既要有稳定的税源,也要有能够响应经济发展的税收收入弹性较大的税种,使各层级税收收入既有稳定性又具备经济活力。针对地方财政自给能力弱化的现实,在保证中央调控能力的基础上,通过开征新的地方税种或调整地方税种税率增加地方税收收入规模,实现中央和地方税收收入的非均衡增长(即通过调整增长幅度,使地方税收收入增长高于中央财政税增长,而最终达到增加地方税收收入比重的目的,而非单纯的对中央和地方的份额进行调整),适度增加地方税种的占中央收入的比重,保持财政收入的稳定性。

第三,加快财政管理体制改革,规范预算管理。合理划分并严格规范税费征收范围,调整税制,保证准公共物品和服务收入;属于应通过收费方式筹集的,不可纳入税收征收范围,使得税费归位;取消违规预算外资金收入项目,将可保留项目纳入预算管理,降低预算外收入的比重,提高地方财政收入的可控性。

[1]王雍君.地方政府财政自给能力的比较分析[J].中央财经大学学报,2000,(5):21-25.

[2]韩慧琳.地方财政自给能力的区域差异与均衡配置[J].财会月刊,2011,(12):37-39.

[3]陈颂东.中国的分税制与地方财政自给能力[J].华中科技大学学报,2009,(3):92-96.

[4]陈颂东.分税制与河南各级财政自给能力比较研究[J].地方财政研究,2010,(6):43-48.

[5]张雪平.地方财政自给能力与中央对地方转移支付的实证分析[J].财经论丛,2004,(3):15-21.

[6]Mick Moore.Revenues,State Formation,and the Quality of Governance in Developing Countries[J].International Political Science Review,2004,25:297 -319.