基于DPSIR 模型的我国区域能源安全评价

陈兆荣

(铜陵学院工商管理系,安徽 铜陵 244000)

一、引言

能源安全是指一个国家或地区可以获取稳定、足量、经济、清洁的能源供给,以满足需求,保障经济社会稳健运行和持续、协调发展的能力和状态[1]。能源安全的构成包括能源供应的稳定性和能源使用的安全性,能源不仅要满足国家人口发展正常需求能源供应保障的稳定程度,而且能源的消费及使用不应对人类自身的生存与发展环境构成任何威胁[2]。能源是经济发展的命脉,能源消费与经济增长之间存在着长期稳定的单向因果关系,能源安全直接关系到经济安全、社会安全和国家安全[3-6]。目前我国能源安全形势严峻,主要表现在:供给不足、能源结构以煤为主、石油过度依赖进口、能源消费导致的环境污染等[7]。因此,对我国能源安全水平进行测度有利于正确认清能源安全形势,掌握能源的安全状况具有一定的现实意义和理论价值。关于我国能源安全测度的研究已取得了不少成果,笔者将从几个方面进行分析。

从国家能源安全角度的研究主要有:迟春洁运用PSR模型分析能源安全机理,提出用压力指标、状态指标和响应指标描述和解释影响能源安全的6个方面因素,选择了35项指标,建立了能源安全测度指标体系[8]。邹艳芬在拓展可计量均衡模型(CGE)原有研究的基础上,借助生态足迹分析法(EFA)的概念,构建能源CGE模型和能源使用安全测度体系[9]。孙天晴从能源供应、环境效应、利用效率3个方面,建立了城市能源安全指标体系[10]。郭金栋从煤炭安全压力、状态、响应3个子系统出发构建了煤炭安全测度指标体系[11]。吴初国从国内资源保障能力,国内生产供应能力,国际市场获取能力,国家调控和应急能力,环境安全控制能力等5个方面构建指标体系对我国能源安全度进行测度[1]。

从区域能源安全角度的研究主要有:苏飞构建区域能源供给脆弱性评估指标体系,采用因子分析法对区域能源安全供给脆弱性进行定量评估[12]。王忠诚从能源生产-消费过程和能源—人口、能源—经济和能源—环境3个子系统角度出发,建立了区域能源系统安全评价指标体系,利用因子分析法,对江苏省1990~2007年能源系统安全状况进行实证分析[13]。

笔者认为这些研究有以下几点不足:

1.现有研究大多是基于国家层面的研究,对区域能源安全评价研究较少,能源是区域经济发展、社会发展的重要要素,区域环境变化也是整体环境变化的基础,重视区域能源安全应该成为研究的趋势和方向。

2.现有评价指标体系在确定评价权重时多采用主观赋权法,这种权重的确定带有很强的主观因素,易于波动,也容易影响评价的客观性。笔者借鉴已有研究的成果,建立基于DPSIR模型的区域能源安全评价指标体系,运用墒值法客观赋权法对我国区域能源安全进行评价,进而对我国能源安全状况进行区域分析,并提出了相应的政策建议。

二、DPSIR的能源消费安全评价的指标体系

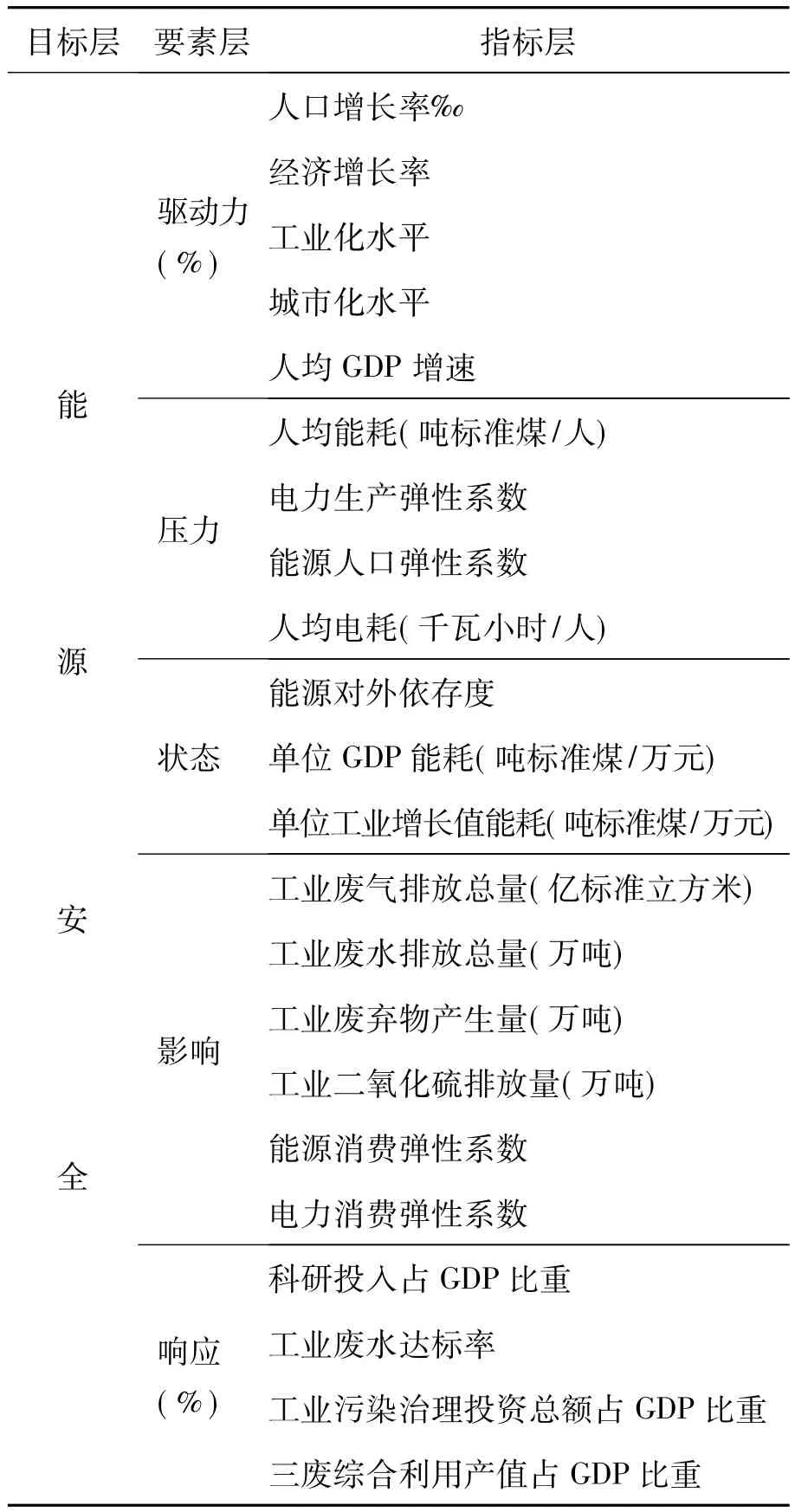

DPSIR模型是一种在环境系统中广泛使用的评价指标体系概念模型,它是作为衡量环境及可持续发展的一种指标体系而开发出来的,它从系统分析的角度看待人和环境系统的相互作用[14-15]。在DPSIR框架内,能源安全评价分析框架主要由能源安全驱动力、能源安全压力、能源安全状态及影响和政策响应5个部分组成,根据科学性、可比性、可操作性原则,建立了区域能源安全评价分析框架。

1.能源安全驱动力。由于区域经济发展、人口增长、城市化和工业化的快速发展,带动了相应的生活方式、能源消费和生产形式的改变,从而对区域能源安全系统产生影响。其中,经济增长率、工业化水平和人均GDP增速等直接驱动能源消费的增长,而人口的快速增长、居民生活水平的提高及城市化进程的加快则带动生活能源消费迅速递增。因此,能源安全驱动力使用人口自然增长率、GDP增长率、工业化水平(非农产业产值所占比重)、城市化水平(城镇人口比重)及人均GDP增速等指标来表示能源安全驱动力的强度。

2.能源安全压力。能源安全的压力主要指能源的生产与消费对能源安全带来的压力。由于资料的可得性,兼顾电力在二次能源使用的地位,可以用人均能耗、人均电耗、电力生产弹性系数(电力生产增速/GDP增速)、能源人口弹性系数(能源消费增速/人口自然增长率)等指标描述。

3.能源安全状态。能源安全系统状态主要指能源供应的稳定性和能源使用的安全性2个方面。可以用能源对外依存度(能源产量/能源消费量-1)来描述能源供应的稳定性;用单位GDP能耗、单位工业增加值能耗等指标来描述能源使用的安全性。

4.能源安全影响。能源安全系统状态变化所产生的影响主要表现在资源环境和经济社会,其中资源环境的影响用工业废气排放量、工业废水排放量、工业废弃物排放量和工业二氧化硫排放量等指标来描述;经济社会的影响用能源消费弹性系数和电力消费弹性系数等指标来描述。

5.能源安全政策响应。能源安全政策响应主要通过政府决策部门行为的实施效果来反映,这里用科研投入占GDP的比例、工业废水达标率、工业污染治理投资总额占GDP比重、三废综合利用产值占GDP比重等指标来描述,具体指标见表1所示。

表1 基于DPSIR我国能源安全评价指标体系

三、区域能源消费安全综合评价

1.数据的搜集与处理。本文选取2009年全国30个省、市、自治区的统计数据(西藏因部分数据缺失而不计入),数据主要来源于2010中国统计年鉴、2009~2010中国能源统计年鉴、2010年各地统计年鉴及统计公报等。

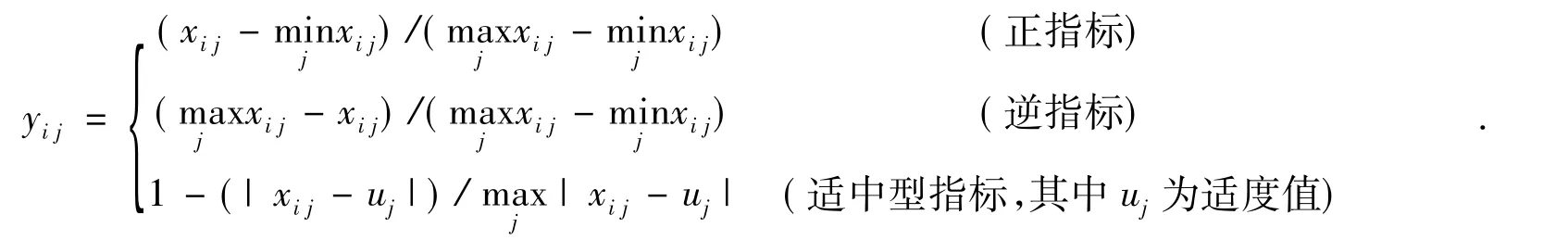

指标无量纲化处理。采用阈值法对原始数据进行处理,阈值法是将指标实际值与该指标的某个阈值相对比,使实际值转化为评价值的方法,这里选用直线型阈值法,其公式如为

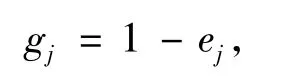

2.区域能源安全评价模型。(1)熵值法赋权。熵值法赋权的基本原理根据信息论中,信息熵是系统无序程度的度量,信息是系统有序程度的度量,二者绝对值相等,符号相反[16]。某项指标的指标值变异程度越大,信息熵越小,该指标提供的信息量越大,该指标的权重也应越大;反之,某项指标的指标值变异程度越小,信息熵越大,该指标提供的信息量越小,该指标的权重也越小。所以,利用信息熵作为工具,计算出各指标的权重。具体步骤如为:

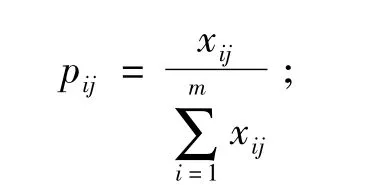

a.将各指标同度量化,计算第j项指标下第个方案指标值的比重

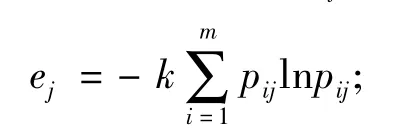

b.计算第j项指标的熵值ej

其中ej为指标熵值;k为大于零的正数,设定k=1/ln(n),确保0≤ej≤1区间内。

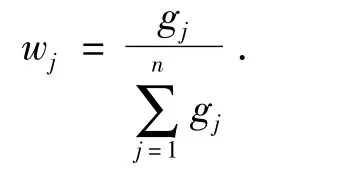

c.计算第j项指标的差异性系数

熵值越小,指标间差异系数越大,指标就越重要。

d.定义权数

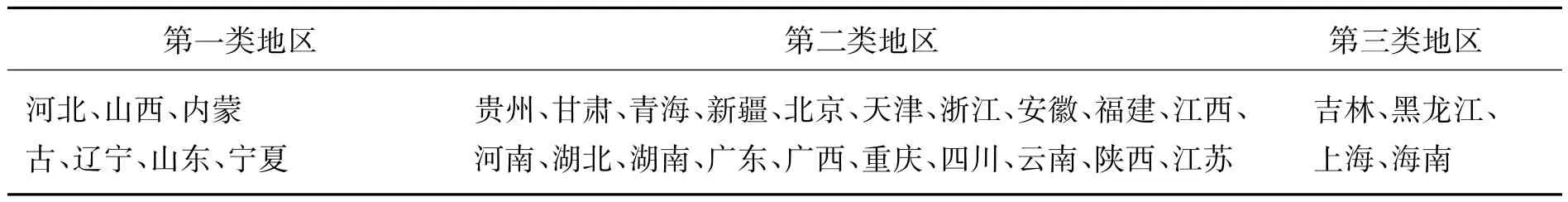

(2)评价结果及分析。通过构建的能源安全评估指标体系,运用墒值法对指标进行赋权,计算出30个省(市、区)的能源安全度(Energy Security Degree,ESD)(见表 2)为…30),式中,ESDi表示第 i个省(市、自治区)能源安全的程度;Wj表示第j个评价指标的权重系数;yij表示第i个省(市、自治区)第j个评价指标的规格化值,并依据能源安全等级划分(表3)把全国30个省(市、区)的能源安全等级划分为不同类型(见表4)。

表2 我国区域能源安全度

表3 能源安全度的等级划分标准

表4 我国区域能源安全度分类表

从总体水平上看,我国能源安全程度处于中等偏上水平。由表2可知,能源安全度得分高于0.8分的省(市、区)有河北、山西、内蒙古、辽宁、山东、江苏、宁夏等7个地区;能源安全度得分低于0.6分的省(市、区)主要有吉林、黑龙江、上海、海南等4个省份;其他19个地区能源安全度等级介于0.6~0.8之间,处于基本安全状态。从与全国平均水平(ESD=0.73)来看,高于全国平均水平的省(市、区)达到12个,占总数的40%,主要分布在中西部地区;低于全国平均水平的地区达到18个,占总数的60%,主要集中在东部地区。从总体上看,我国区域能源安全状况整体上处于中等水平,大部分省(市、区)拥有能源基本安全保障水平。

从不同地域角度来看,我国区域能源安全程度存在着很大差异,且呈现出“西高东低”的特征。我国不同地区能源安全度平均得分为东部(ESD=0.725)、中部(ESD=0.721)、东北(ESD=0.70),都低于全国平均得分水平,西部地区(ESD=0.83)显著高于全国平均水平。

从能源安全的结构来看,我国能源安全度主要决定于石油和煤炭安全。能源消费以煤为主,环境压力加大。煤炭是中国的主要能源,以煤为主的能源结构在未来相当长时期内难以改变;煤炭是我国主要依赖的能源资源,以煤炭为主体的能源结构决定了我国能源安全。我国煤炭资源储量主要在大别山—秦岭—昆仑山一线以北地区,资源量约为2.45万吨,占全国总资源量的94%;其中,新疆、内蒙古、山西和陕西占总量的81.3%,东北三省占1.6%,华东七省占2.8%。可供大规模开采的煤炭资源主要集中于山西、河南、山东、黑龙江、内蒙古、河北、贵州、四川、陕西、安徽等省份,煤炭产量约占全国总产量的77.7%。煤炭的开采和获得能力是影响区域能源安全的主要因素,能源安全度较高的省份内蒙古、山西、辽宁、河北均有较高的能源自给能力。煤炭生产方式和消费方式,加大了环境保护的压力;煤炭消费给生态环境带来更大的压力,是造成煤烟型大气污染的主要原因,也是温室气体排放的主要来源。石油是我国消费增速最快的能源,近些年,随着我国石油需求量的不断增长,石油供需缺口持续扩大,对外依存度不断增加。

四、结论与对策

基于DRSI我国区域能源安全评价结果表明,我国大多数省份能源安全处于基本安全状况。其中区域能源安全的省份,集中分布于“三北”地区,包括河北、山西、内蒙古、辽宁、山东和宁夏等6省,多属于能源产出省;区域能源不安全的包括吉林、黑龙江、上海、海南等4省;区域能源基本安全的省份散布于东中西地区,以中东部省份为多数。区域能源安全的分布结构呈现“西高东低”的特征,区域能源安全与资源赋存及能源消费地域存在较强的相关性,以煤炭为主体的能源消费结构决定了我国区域能源的安全。笔者对策建议。

1.大力发展耗能较低的第三产业的同时,调整工业产业结构,引导工业的内部结构调整和产业的优化升级,有效控制高耗能行业的发展规模,发展低能耗低污染高效益的行业,控制资源依赖型产业的扩张。通过技术创新和改造促进产业结构的优化,经济增长方式由粗放型向集约型转变。大力发展节能环保、循环经济、低碳技术等新兴产业和高技术产业,加速完成对“重污染、高能耗、低能效”企业的技术升级和改造。

2.保障能源供应安全,针对石油过度依赖进口的现状,加强能源安全国际合作,增加石油运输渠道的多元化,建立蛛网式石油供应战略通道,确保石油运输安全。

3.开发和利用新能源以替代化石能源,新能源的利用可以降低对环境的破坏程度,保障国家能源使用的数量和质量,提高国家能源安全等级。因此,在我国能源消费结构中,逐步调整化石能源与新能源之间的比例关系,不断增加新能源的比重。以国家能源发展战略、能源发展规划引导和支持新能源的发展,推广应用能源新技术和新产品,加快新能源的开发利用。安全和环境保护的前提是发展水能、核能、风能、太阳能、生物质等新能源。

4.加强工业节能、实施节能工程、加强管理节能和倡导社会节能。节能减排既可以缓解能源供给的压力,也是提高能源效率的重要手段。在全社会倡导节能减排概念,在观念上形成保障能源安全的意识;利用能源财税政策及财政、税收等经济手段推动节能,鼓励企业大规模推进节能技术改造,提高能源使用效率,推行将煤转变成高效洁净能源,实行以油代煤,解决能源结构以煤为主和能源消费导致的环境污染等问题。

[1] 吴初国,何贤杰,盛昌明,等.能源安全综合评价方法探讨[J].自然资源学报,2011,21(6):964-970.

[2] 蔡国田,张雷.中国能源安全研究进展[J].地理科学进展,2005,11(6):81-87.

[3] 赵新刚,刘璐,刘平阔,等.中国能源安全与经济增长的实证分析[J].工业技术经济,2011,(6):17-23.

[4] 丁润萍.论能源安全对经济社会的影响及其保障[J].经济问题,2005,(8):17-19.

[5] 江泽民.对中国能源问题的思考[J].上海交通大学学报,2008,42(3):345-359.

[6] 周志华,罗一新,刘勤.关于我国能源安全稳定供应的思考[J].中国安全科学学报,2005,15(11):56-60.

[7] 何琼.中国能源安全问题探讨及对策研究[J].中国安全科学学报,2009,19(6):52-57.

[8] 迟春洁,黎永亮.能源安全影响因素及测度指标体系的初步研究[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2004,6(4):80-84.

[9] 邹艳芬.基于 CGE和EFA的中国能源使用安全测度[J].资源科学,2008,30(1):119-128.

[10] 孙天晴,马宪国.城市能源安全指标体系评价模型实证研究[J].开发研究,2007,133(6):64-67.

[11] 郭金栋,王恩元.煤炭能源安全测度指标体系与综合评价[J].中国安全科学学报,2010,20(11):112-118.

[12] 苏飞,张平宇.中国区域能源安全供给脆弱性分析[J].中国人口资源与环境,2008,18(6):94-99.

[13] 王忠诚,李宁,李春华,等.基于因子分析方法的江苏省能源安全系统评价[J].中国农学通报,2011,27(17):200-207.

[14] 曹红军. 浅评 DPSIR模型[J]. 环境科学与技术,2005,28(6):110-111.

[15] Gerven V,Block C,Greens J,eta.Environmental response indicators for theindustrial and energy sector in Flanders[J].Journal of CleanerProduction,2007,15(10):886-894.

[16] 郭显光.改进的熵值法及其在经济效益评价中的应用[J].系统工程理论与实践,1998,(12):98-102.

————不可再生能源