症状性颅内动脉狭窄血管内支架成形术围术期的护理

王丹玲 赵丽萍 陶英群

沈阳军区总医院神经外科,辽宁沈阳 110840

症状性颅内动脉狭窄患者在手术过程中存在较多的安全隐患,尤其是手术过程中存在的护理风险。在护理过程中存在一系列可导致患者损伤或伤残的不良事件,这些因素即为护理风险[1]。这类护理风险的发生可由多种原因引起,一方面因为护士病情观测不仔细而导致的操作失误;另一方面,与护士在手术室急诊过程中操作不规则有关,护士因违反操作而导致患者术中出现不良后果。此外,护士的心理因素及患者自身因素与血管内支架成形术中的护理风险发生也有一定的关系[2]。本研究针对症状性颅内动脉狭窄血管内支架成形术围术期的护理措施进行探究,现将结果报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取自2011年5月~2012年5月沈阳军区总医院收治的症状性颅内动脉狭窄患者100例,将上半年收治的患者作为观察组,下半年收治的患者作为对照组,每组患者均为50例。观察组男22例,女28例,年龄21~76岁,平均(45.4±6.3)岁;对照组男 30 例,女 20 例,年龄 22~74 岁,平均(43.8±5.9)岁。两组患者在年龄、性别、手术情况等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组患者采取常规护理,包括监测生命体征、基础处理、心理护理、健康教育,基础护理为保持患者呼吸道通畅、输血补液、止血及伤口部位皮肤清洁等[3]。观察组在常规护理基础上再行护理风险干预,护理风险干预包括术前和术后护理,术前对患者采取心理护理、教育宣传,护理人员应积极、耐心的鼓励患者治疗,护理风险干预方法:先对症状性颅内动脉狭窄患者手术过程中存在的危险因素进行分析,再根据患者存在的不同危险因素而采取并制定相应的干预措施[4]。首先,加强护士对护理风险的管理和综合处理能力,培养患者对病情的观测能力,有助于护士及时发现急诊过程中存在的细小问题。同时加强护士手术室中专业技术的培训,提高护士手术过程中的急救能力。此外,护士应提高自身的保护意识,充分认识护理风险,并通过护理风险教育提高自身的风险评估能力,分析引发风险的原因,并对存在风险的环节加强护理干预。同时护理人员对存在的护理风险应积极寻找,并对风险采取有效的护理干预。对症状性颅内动脉狭窄手术的患者来说,应积极配合护理人员的护理工作。此外,应加强患者预防风险的意识和安全管理的依从性,护理人员可对患者进行安全防范演示,使患者具有及时发现安全隐患的能力,护理人员可根据患者的自理能力,制定人性化的护理方案.

1.3 观察指标

观察两组患者术中护理不良事件的发生及术后护理并发症情况,并记录数据。采取抑郁自评量表(SDS)[5]、焦虑自评量表(SAS)[6]等评定工具对患者护理前后的焦虑、抑郁情况进行评分,SDS一般和异常的划界分是53分,53~<63分是轻度抑郁,63~<73分是中度抑郁,73~82分是重度抑郁。SAS的划界分是 50分,50~<60分是轻度焦虑,60~<70分是中度焦虑,70~79分是重度焦虑。

1.4 统计学方法

采用统计软件SPSS 15.0对实验数据进行分析,计量资料数据以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。计数资料以率表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术中不良事件的发生情况

与对照组相比,观察组术中不良事件的发生率明显较低,差异有统计学意义(χ2=11.977,P<0.05)。见表1。

表1 两组患者护理后手术过程中不良事件的发生情况[n(%)]

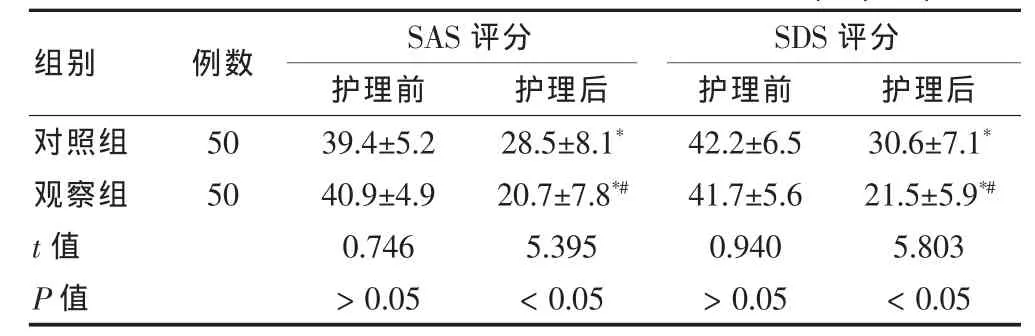

2.2 两组患者护理前后的焦虑抑郁评分情况

两组患者护理后的 SAS[(20.7±7.8)分]及 SDS[(21.5±5.9)分]评分较护理前 SAS[(40.9±4.9)分]及 SDS[(41.7±5.6)分]评分明显降低,且观察组降低的幅度更大,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者护理前后SAS和SDS评分对比(分,±s)

表2 两组患者护理前后SAS和SDS评分对比(分,±s)

注:与同组护理前比较,*P<0.05;与对照组护理后比较,#P<0.05

对照组观察组t值P值50 50 39.4±5.2 40.9±4.9 0.746>0.05 28.5±8.1*20.7±7.8*#5.395<0.05 42.2±6.5 41.7±5.6 0.940>0.05 30.6±7.1*21.5±5.9*#5.803<0.05组别 例数 SAS评分护理前 护理后SDS评分护理前 护理后

2.3 两组患者血管内支架成形术护理后并发症情况

两组患者护理后对照组患者护理后并发症的人数比观察组多,差异具有统计学意义(χ2=6.719,P<0.05)。见表3。

表3 两组患者血管内支架成形术护理后并发症情况[n(%)]

3 讨论

现今,症状性颅内动脉狭窄患者在手术过程中存在较多的安全隐患,其中护理风险对手术的成功及患者的生命安全均造成不良的影响[7]。症状性颅内动脉狭窄患者手术中护理操作、处置、配合抢救等过程均存在着一定的护理风险,这些风险虽然看似较为细小,但一旦发生将会给手术造成不可避免的影响。对护理风险采取护理安全管理可以有效的减少和杜绝事故、差错的发生,确保患者手术的安全。手术室护理风险的发生与多方面的因素有关,其中包括护士和患者的自身因素,部分护士由于急救经验不足及技术不够成熟,而在手术室急诊过程中对病情观测不仔细,造成手术室工作的失误[8-9]。近年来,较多的国内外研究显示,手术室护理风险的发生率越来越高,对患者的手术造成严重的不良反应,因此,在手术室护理工作采取护理风险干预很重要,通过加强手术室护理工作的护理风险管理,可明显减少手术室的护理纠纷[10-11]。在手术过程中采取护理风险干预可明显提高患者的护理安全,提高手术的安全性。护理风险干预从以下几个方面实施:一方面,对护理人员进行风险教育,提高风险防范意识[12]。在护士交接班时应强化护理人员的风险意识,对可能存在的安全隐患环节加强护理,避免护理风险的发生。另一方面,在护理人员中开展护理风险评估和安全技能操作培训,以提高护理人员对安全风险的应对能力。护理人员在护理工作中要做到仔细和严谨,及时发现并处理安全隐患,对安全风险采取有效的护理干预,从而更好的防范避免风险的发生[13-19]。本研究对症状性颅内动脉狭窄患者术中采取护理风险干预,效果较为显著。根据表1、3的结果显示,采取护理风险干预的患者术中不良事件的发生率及术后并发症发生率明显降低。由表2可知,在护理后,患者的焦虑抑郁情况明显改善,采取护理风险干预的患者术后焦虑抑郁评分较对照组明显降低。综上所述,护理风险干预可明显减少症状性颅内动脉狭窄手术过程中不良事件的发生情况,对护理过程中存在的护理风险具有很好的控制。

[1]史怀璋,徐善才,高成,等.症状性颅内动脉狭窄血管内支架成形术围术期并发症的分析[J].中国脑血管病杂志,2010,7(1):12-16.

[2]朱青峰,王丽,王国芳,等.血管内支架成形术治疗颅内动脉狭窄28例[J].临床军医杂志,2012,40(4):856-859.

[3]陈渊,钟维章,罗永坚,等.血管内支架成形术治疗症状性颅内动脉狭窄的临床研究[J].广西医学,2011,33(12):1595-1597.

[4]王利平,南光贤,高宇,等.血管内支架成形术治疗症状性大脑中动脉 M1 段狭窄[J].中国老年学杂志,2012,32(9):1914-1915.

[5]魏爱宣,王雪梅,杨晶,等.症状性大脑中动脉狭窄患者的血管内支架成形术治疗 34 例[J].中国老年学杂志,2011,31(4):679-680.

[6]胡深,宋伟健,颜杰浩,等.颅内动脉狭窄支架成形术后影响分支缺血性事件的临床因素探讨[J].临床神经外科杂志,2010,7(2):77-79.

[7]赵忠江.颈动脉颅外段与颅内动脉狭窄血管内成型术疗效对比分析[J].中国医药导刊,2012,14(6):963-966.

[8]高连波,高红华,文佳媚.迂曲径路下支架成形术治疗症状性大脑中动脉狭窄[J].中华神经外科杂志,2010,26(7):623-625.

[9]张广平,刘楠,李慎茂,等.血管内自膨式支架治疗症状性颅内动脉狭窄的疗效分析[J].中国脑血管病杂志,2012,9(1):37-39.

[10]肖海.症状性颅内动脉狭窄支架治疗的研究现状[J].中国医药导报,2011,8(25):14-15.

[11]Jiang WJ,Wang YI,Du B,et al.Stenting of symptomatic M1 stenosie of middle cerebral artery,an initial experience of 40 of patients[J].Stroke,2007,38(4):1375-1380.

[12]Riecker A,Ernemann U,Kastrup A.Cerebellar hemorrhage after angioplasty[J].N Engl J Med,2005,352(6):633-634.

[13]Freitas JM,Zenteno M,Aburto-Murrieta Y,et al.Intracranial arterial stenting for symptomatic stenosis:a Latin American experience[J].Surg Neurol,2007,68(4):378-386.

[14]Kasner SE,Chimowitz MI,Lynn MJ,et al.Predictors of ischemic stroke in the territory of a symptomatic intracranial arterial stenosis[J].Circulation,2006,113(4):555-563.

[15]黄丽芳.临床护理工作的风险评估和防范管理[J].中外医学研究,2012,10(4):71.

[16]王洁霞.急诊科护理纠纷和安全隐患分析及对策研究[J].中外医学研究,2013,11(7):72-73.

[17]王金彩,汪太芸.急诊科护理安全管理的几点体会[J].中外医学研究,2013,11(3):76.

[18]包敏娟,朱月兰,凌丽静.急诊护理纠纷的原因识别及应对措施[J].中外医学研究,2012,10(31):105-106.

[19]纪奕玲.急诊诊疗流程在护理管理中的应用研究[J].中外医学研究,2012,10(16):109-110.