氯吡格雷治疗不稳定型心绞痛90例

昝晓波,姚和翠

(四川省达州职业技术学院,四川 达州 636000)

不稳定型心绞痛(UAP)是冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)急性冠脉综合征的一种临床疾病,具有起病急、发病快、病死率高等特点,若不及时、有效治疗,则会严重影响患者的生活质量。氯吡格雷是新型抗血小板药物,为二磷酸腺苷(ADP)受体拮抗剂,具有起效快、不良反应少等特点。我院对90例不稳定型心绞痛患者在常规治疗基础上加用氯吡格雷治疗,疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2012年1月至10月我院收治的不稳定型心绞痛患者180例,均符合2000年《不稳定型心绞痛诊断和治疗建议》中不稳定型心绞痛诊断标准[1]。其中男112例,女68例;年龄42~75岁,平均(57.3±5.8)岁;恶化劳累型心绞痛70例,初发型心绞痛52例,静息型心绞痛34例,梗死后心绞痛24例;排除1个月内有活动性消化道出血与出血史、血小板减少小于100×109/L[2]、严重肝肾功能损害或高血压者及抗凝、抗血小板禁忌者。将患者随机分为治疗组和对照组,各90例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

对照组予以常规抗心绞痛方案治疗,综合给予肠溶阿司匹林、硝酸酯类、低分子肝素及受体阻滞剂、钙离子拮抗剂、血管紧张素转换酶抑制剂等药物治疗。治疗组在对照组基础上加用氯吡格雷(杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司)治疗,首剂300 mg,每日1次,以后改为75 mg,每日1次。两组疗程均为4周。

1.3 疗效判定标准

临床疗效:显效为心绞痛临床症状消失或心绞痛发作次数、硝酸甘油用量均减少到80%以上;有效为心绞痛发作次数、硝酸甘油用量均减少到50%~80%;无效为心绞痛发作次数、硝酸甘油用量均减少不到50%。心电图疗效:显效为静息性心电图恢复正常,次级量运动试验阳性转阴性[3];有效为心电图ST段治疗后回升到0.1 mV以上,但未到达正常水平,或主要导联倒置T波由平坦转为直立;无效为心电图无改善或达不到以上标准者。以显效和有效合计为总有效。

1.4 统计学处理

采用SPSS 13.0统计软件,组内比较采用 t检验,组间分析采用 χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

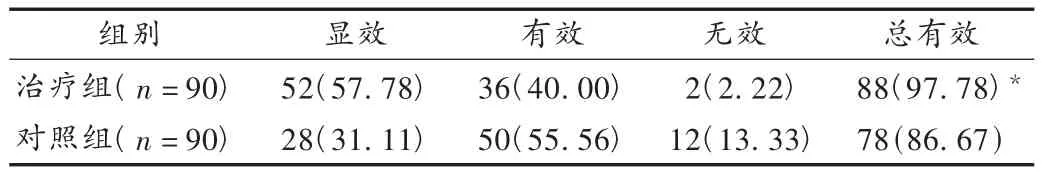

2 结果

结果见表1和表2。治疗组出现不良反应10例(11.11%),其中胃肠道反应4例,皮肤淤点4例,血小板(PLT)轻度下降2例。对照组出现不良反应3例(3.33%),其中胃肠道反应2例,皮肤淤点2例,PLT轻度下降2例。两组不良反应经对症治疗后,均不影响继续治疗,发生率比较差异无显著性(P>0.05)。

表1 两组临床疗效比较[例(%)]

表2 两组心电图疗效比较[例(%)]

3 讨论

不稳定型心绞痛是介于稳定型心绞痛与急性心肌梗死之间的一种急性冠脉综合征。目前认为,其发病机制是因冠状动脉内粥样斑块的纤维帽破裂,血小板聚集与黏附增加[4],造成血栓形成,从而出现冠状动脉血管痉挛或完全阻塞,造成急性心肌梗死或猝死[5]。因此,临床上对其治疗的关键是抑制血小板聚集与黏附,避免形成血栓。氯吡格雷可抑制血小板糖蛋白GPⅡb/Ⅲa和钙依赖性纤维蛋白原受体相结合;拮抗血小板膜二磷酸腺苷受体,抑制TXA2的形成;刺激血小板腺苷酸环化酶,增高血小板内cAMP水平[6-8],从而抑制血小板的聚集。本研究结果显示,治疗组的临床疗效及心电图疗效均明显优于对照组(P<0.05)。因此,氯吡格雷治疗不稳定型心绞痛,具有较好的临床疗效,值得推广。

[1]中华医学会心血管病会、中华心血管杂志编辑委员会.不稳定型心绞痛诊断和治疗建议[J].中华心血管病杂志,2000,28(6):409-412.

[2]赵凤兰.舒降之、低分子肝素、氯吡格雷联合治疗不稳定型心绞痛的疗效观察[J].临床医学,2005,25(5):6.

[3]林松梅,高玉明,王少芝.氯吡格雷联合阿司匹林治疗心肌梗死320例回顾性分析[J].中国药业,2012,21(17):72-73.

[4]傅向华,孙家安.阿司匹林与氯吡格雷在冠心病抗血小板治疗中的应用[J].临床荟萃,2004,19(3):162 -163.

[5]李增男.阿司匹林联合氯吡格雷治疗不稳定型心绞痛疗效观察[J].苏州大学学报:医学版,2007,27(4):621 -623.

[6]瞿 萍.氯吡格雷联合常规治疗不稳定型心绞痛的临床观察[J].江苏医药,2006,32(8):792 -793.

[7]谢宇曦,刘 芳.氯吡格雷联合阿司匹林肠溶片治疗不稳定型心绞痛82例[J].中国老年学杂志2010,30(14):2 069-2 070.

[8]白春颖,周亚滨.近10年来中医药治疗不稳定型心绞痛近况[J].中医药信息,2010,28(2):104-106.