王任叔、张孟闻和 《山雨》

何宝民

《山雨》,半月刊,1928年8月16日在上海创刊。三十二开本,每期六十八页。山雨出版社发行。

《山雨》的创办人主要是王任叔和张孟闻。版权页署王任叔、李匀之编辑。李匀之可能是张孟闻的化名 (方凡人:《巴人传》)。王任叔 (1901—1972),原名王运镗,字任叔。浙江奉化人。宁波第四师范毕业。早在二十年代即开始文学创作。张孟闻 (1903—1993),笔名西屏。浙江宁波人。1926年东南大学生物系毕业。1927年流亡日本,后回国任宁波浙江省立四中教员。王任叔和张孟闻是宁波浙江省立第四师范的同学,又是极为相熟的朋友。1928年,张在上虞春晖中学兼课,介绍王也在这年早春来到春晖中学任语文教员。他们当年都是文学研究会宁波分会雪花社的成员,这时就共同办起了《山雨》。

《山雨》第一期刊影

《山雨》的出版有一点周折可记。

1928年3月,张孟闻给鲁迅写了一封信。信中说:“从前,我们几个人曾经发刊过一种半月刊,叫做《大风》,因为各人事情太忙,又苦于贫困,出了不多几期,随即停刊。现在,因为革命过了,许多朋友饭碗革掉了,然而却有机会可以做文章,而且有时还能聚在一起,所以又提起兴致来,重行发刊《大风》。”他和朋友找印刷局商量,经理看见《大风》两个字就吓慌了。于是,改称《山雨》,请夏丏尊先生题签。“我们自己都是肚里雪亮,晓得这年头儿不容易讲话,一个不好便会被人诬陷,丢了头颅的。所以写文章的时候,是非凡小心在意,谨慎恐惧,惟恐请到监狱里去。——实在的,我们之中已有好几个尝过那味儿了,我自己也便是其一。”文章“经过好几个人的自己‘戒严’,觉得是万无疵累”,再送到印刷局。“上礼拜六的下午,我跑去校对,印书店的老板却将原稿奉还,我是赶着送终了,而《山雨》也者,便从此寿终正寝。整册稿子,毫无违碍字样,然而竟至于此者,年头儿大有关系。”老板说: “这刊物,无论是怎样地文艺性的或什么性的,我们都不管,总之不敢再印了。”

张孟闻寄给鲁迅的还有他题为“偶像与奴才”的文章 (署名西屏)。他说:“《山雨》最‘违碍’的文章,据印书店老板说是《偶像与奴才》那一篇。这是我做的”。“这信里一并奉上,倘可采登,即请公布,俾国人知文章大不易写。倘使看去太不像文章,也请寄还,因为自己想保存起来,留个《山雨》死后——夭折——的纪念。”

张孟闻在《偶像与奴才》中依英国人裴根的说法,将偶像分为“种族之偶像”、 “岩穴之偶像”、 “市场之偶像”、“舞台之偶像”四类,仅取第三类“市场之偶像”,列举了“逐波随流之盲从者,众咻亦咻,众俞亦俞,凡于事初无辨析,惟道听途说,取为珍宝,奉名人之言以为万世经诰,放诸天下而皆准,不为审择者,皆信奉市场偶像之徒也。”作者说,无知识的弱者做信徒,尚可同情。但是知识阶级,有的而且是从事社会光明运动者,“昏昏沉沉的卷着一个偶像,虔心膜拜顶礼,则岂不可叹,岂不可哀呢!”

鲁迅回复了张孟闻,并将张孟闻的《偶像与奴才》和来信一并发表在1928年4月23日出版的《语丝》周刊第四卷第十七期。鲁迅在复信中说:“读了来稿之后,我有些地方是不同意的。” “但我极愿意将文稿和信刊出,一则,自然是替《山雨》留一个纪念,二则,也给近年的内地的情形留一个纪念,而给人家看看印刷所老板的哲学和那环境,也是很有‘趣味’的。”这组文字后题为《通信(复张孟闻)》,收入《集外集拾遗补编》。

《山雨》第一期版权页

《山雨》在《发刊词》中说:“《山雨》终于出版了。《语丝》上的讣闻,竟作了今天诞生的先声了,这不能不说是一种奇迹。”说的就是这段故实。

《发刊词》后紧接着是一首诗: 《山雨与生路》。

《山雨》之前,王任叔参与办过《生路》。

《生路》的主编胡行之,即《山雨与生路》的作者行之,也是王任叔的同乡和省立四师的校友。1928年1月创刊的《生路》月刊,上海新学会社发行,旨在“讨论社会政治,提倡实业及研究文艺”。半年时间,出了六期。编者在第六期的《编完之后》说: “本刊的发动点,原为着烦恼的人太多了,国家社会未见得十分上轨道;所以想合力找出一条光明的路来,使人们个个有饭吃,社会得以日趋平安。谁知这还是我们的一个乌托邦!失业的人尽管失业,总不肯求积极解决之道;政治社会,依旧是混乱,而不能做到主义的实行者;生路呀生路,何处去寻这个安琪儿!”刊物延长了半年的生命, “但生路总究找不出来”。

《生路》停刊,《山雨》诞生,胡行之喜悦之情,发之为诗,当作《山雨》出世的祝词:“—— ‘山雨欲来风满楼’,╱《山雨》是来了,‘风’在哪里呢?╱《生路》走到生路底尽头;╱《生路》走到绝壁了,╱便变成了‘风’。” “《生路》是《山雨》的‘风’,╱《山雨》是《生路》的生路”。

《山雨》与《生路》不同, 《生路》带有提倡实业的性质,而《山雨》侧重于文艺。《发刊词》说:“因为我们各人底思想,行动,个性,未必相同,所以我们很难有一致的倾向。但我们于没有一致的倾向中有一个一致的态度;就是我们欢喜说些诚实的自己的话。所谓诚实,无论他对于自己思想的诚实,无论他对于自己情感的诚实,我们都觉得是可贵的。所谓自己,无论这个自己投入于集团下受支配着的,无论这个自己漫无管束不受一切世俗所监视的,我们也觉得可贵。我们就想在《山雨》里发表些这种态度的话。”文中尤为论者注意的是下面的文字:

我们《山雨》一面欢迎刊登些革命文学作品,一面也欢迎刊登小资产阶级性的文学作品。

革命文学之产生与提倡,这是必然的;唯一的理由,因为这是一个革命的时代。一定斤斤然以为革命是革命,文学是文学,两者不能连在一起,这,是忘却了时代了。虽则这话有点文学跟着时代跑的嫌疑。但我们要知道在革命狂飙时代中,总有一个未来的社会的雏形孕育着,革命文学家能于其中看出意义来,于是所谓“艺术的武器”的话也可以成立了。

至于小资产阶级,在这个年头儿,正向没落的道上走。有许多人看在眼里,明白在心里,却不能而且不肯自拔把小资产阶级性脱去;情愿在没落中过他一生,这,我们也觉得不足为怪的。但,同时,他们也一定感到万分的痛苦,或因失恋而高唱挽歌了,或因失业而咒诅社会了,或拂性违情拼命的去赞美肉欲了,在我们看来,这种落日的余辉,末日的哀告,也是灿烂可爱的。我们如其想把我们中国的文学底文学史上弄出一个一脉的线束来,这一阶段我们以为必需经过的。所以无论它是在有意识地宣告小资产阶级的没落,或无意识地宣告小资产阶级的没落,我们都欢迎刊登。表现了一种艺术上的宽容。

《山雨》发刊词

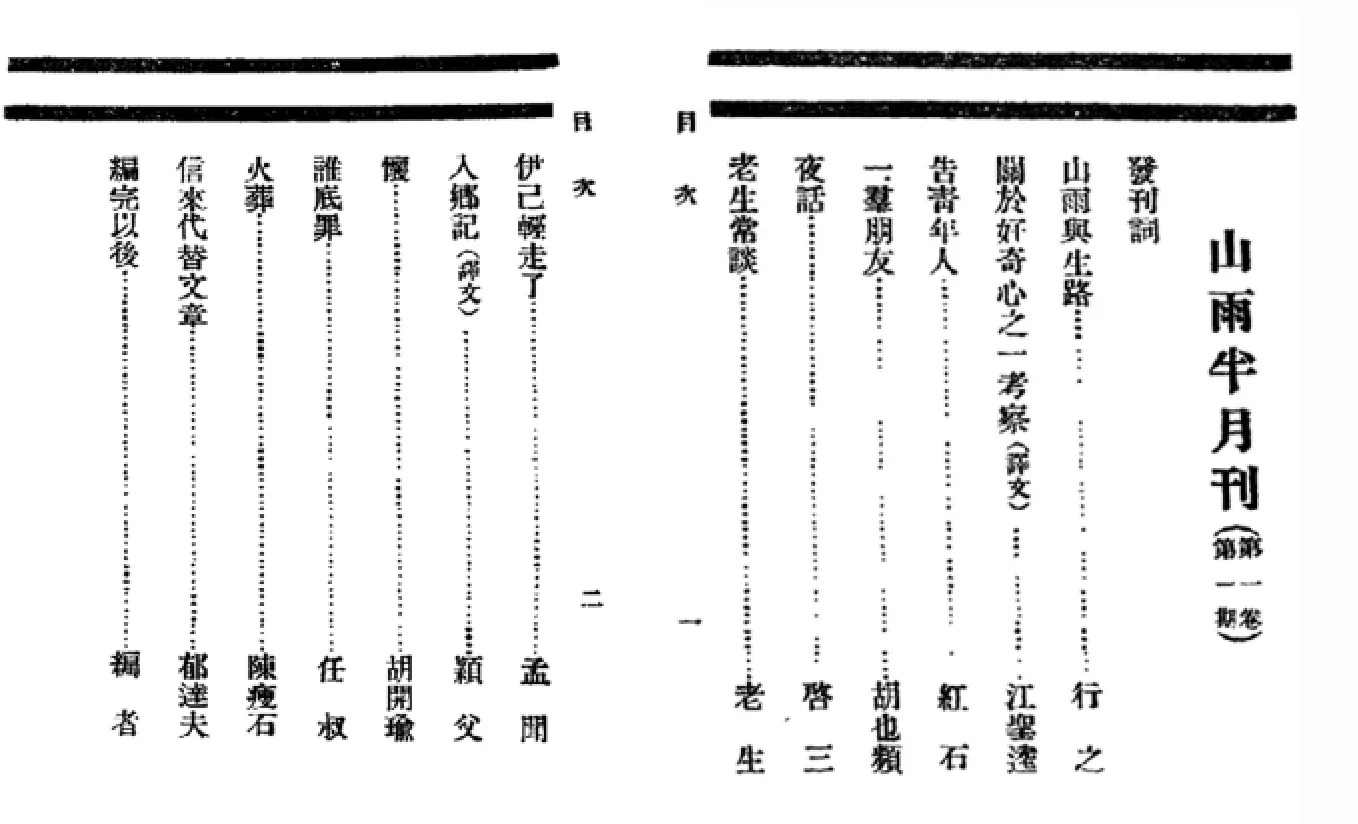

《山雨》第一期目录

王任叔编辑《生路》时,曾用王任叔及碧姗女士、赵冷等笔名,每期都有作品发表。有小说《三封信》《齿冷》及翻译Yidiah-Perety的《妇人底愤怒》,《文艺闲话》中的多篇短评,论文《革命文学的我见》、《给破屋下的人们》(小说集《破屋》的代序),散文诗《拟牧歌》,书评《评“短裤党”》和《英雄主义者的辩解》。

《山雨》创刊号的小说有任叔的《谁之罪》、孟闻的《伊已经走了》、胡也频的《一群朋友》等,主要撰稿人中还有川岛、钟敬文等。

《山雨》一共出了九期 (第八、九期为合刊),1929年2月终止。

鲁迅与《山雨》的来往,在《山雨》创刊之后还有下文。张孟闻对鲁迅回信中的说法,并不认同。他在《山雨》第四期 (1928年10月)发表了署名“西屏”的《联想三则》,其中说: “鲁迅先生在那篇讣闻后面,附有复信,其辞曰:‘读了来稿之后,我有些地方是不同意的。其一,便是我觉得自己也是颇喜欢输入洋文艺 者 之 一。……’这几句话简直在派我是反对,或者客气一些说来是颇不喜欢输入洋文艺者之一。……推绎鲁迅先生之所以有这个误解者,大抵是我底去稿太坏之故,因为他是说‘读了来稿之后’也。文字的题目是《偶像与奴才》,文中也颇引些外国名人的话,……我想这至少也可免去我是顽固而反对输入洋派的嫌疑吧,——然而仍然不免。因此,我联想起一件故事来。记得孙伏园先生编辑《晨报副刊》时,曾经登载打孔家店的老将吴虞底艳体诗,没有加以明白的说明,引起读者的责问,于是孙老先生就有《浅薄的读者》一篇教训文字,于是而有幽默的提倡。此时回想当日,觉得鲁迅先生似乎也有做伏园先生教训的读者之资格。”鲁迅1929年12月写的《我和〈语丝〉的始终》中对张孟闻有所回应:“去年,非骂鲁迅便不足以自救其没落的时候,我曾蒙匿名氏寄给我两本中途的《山雨》,打开一看,其中有一篇短文,大意是说我和孙伏园君在北京因被晨报馆所压迫,创办《语丝》,现在自己一做编辑,便在投稿后面乱加按语,曲解原意,压迫别的作者了,孙伏园君却有绝好的议论,所以此后鲁迅应该听命于伏园。这听说是张孟闻先生的大文,虽然署名是另外两个字。”鲁迅说: “我从来没有受过晨报馆的压迫,也并不是和孙伏园先生两个人创办了《语丝》。这的创办,倒要归功于伏园一位的。” “‘不虞之誉’,也和‘不虞之毁’一样地无聊”。张孟闻看到后,又写了一篇语言尖刻的文章要发表。这时《山雨》已经停刊,王任叔劝阻他:“‘我们都尊敬鲁迅先生,他是我们左派文艺工作者的领袖。你刚好接到北京大学农学院副教授的聘书,将来在动物学方面去发展,不在文艺界显身手。’说服张孟闻收回这篇文章。”(马蹄疾:《鲁迅和他的同时代人》)

1929年1月,王任叔赴日留学。他是卖了《破屋》《阿贵流浪记》《殉》《死线上》四部小说的版权,才筹措到费用的。次年回国,到上海参加左联。1935年起,写作重点由小说转向杂文。上海孤岛时期,主编《鲁迅风》杂志,以杂文家巴人知名于世。1954年任人民文学出版社副社长。1957年因杂文《论人情》而被大加挞伐。“文革”期间又雪上加霜,被遣送原籍,精神失常,因病逝世。1979年,错案得以纠正。

1934年,张孟闻去法国巴黎大学留学。获博士学位回国后,任教浙江大学。1943年任复旦大学教授。他专长生物学、动物学、生物科学史,对脊椎动物中两栖类爬行类研究造诣尤深,是我国生物科学史的奠基人之一。1949年后曾主编《科学》《科学画报》等刊物。1958年被划为“右派”,调黑龙江大学。幸运的是他得享高寿,等来了二十多年后的平反,度过九十华诞。