文学作品中的新生代农民工

张玉秀,韩沛奇

(1.海南广播电视大学 中文教研室,海南 海口 570228;2.北京大学 中文系,北京 100871)

与父辈、祖辈相比,新生代农民工对城市有着更热烈的期许,这也是新生代农民工诸多问题根源所在。“农村”作为一种故土属性被空前淡化。《上海新生代农民工思想、生产、生活状况的调研报告》显示,新生代农民工对自己被称为“农民工”极为反感:“我生在上海,为何是农民工?”他们中甚至有高达16.7%的人“本来就随父母或亲戚生活在上海”。这种现象并不仅出现于上海,在全国各地,新生代农民工即便被纳入“农民工”序列,他们在理智、情感等各方面却更倾向于城市,渴望得到“都市人”身份认同。

促使新生代农民工与都市之间发生潜移默化融合的原因有很多。首先,新生代农民工普遍在城市中度过大部分时光。他们受教育程度较之父辈、祖辈有显著提高。据农业部农研中心调查,2010年新生代农民工平均受教育年限为9.2年,比上一代农民工高1.6年,其中具有高中及以上文化程度的比重近30%,显著高于上一代农民工[1]。受教育程度提高随即提升青年对现代化生活方式、快速发展的社会现状的认同,因此,他们更渴望获得城市身份认同。同时,新生代农民工更加重视自身发展,而不局限于单一的赚钱。根据全国总工会报告,从打工动机上说,新生代农民工中42.3%是为寻找发展机会;而传统农民工中55.1%是为了赚钱养家[2]58。新生代农民工由于受教育程度较高、与城市融合度较高,使得他们视线更加长远,由此把打工经历视为谋求人生更高发展阶梯,而非赚钱养家终点。

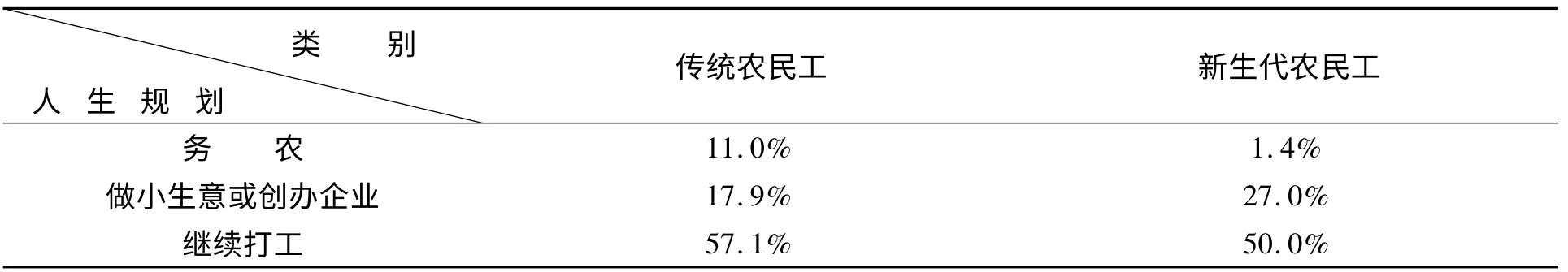

更进一步,以人生发展作为打工主要目的的新生代农民工,其职业定位也由农民向工人转变,对职业发展的定位由亦工亦农向非农就业转变。《关于新生代农民工问题的研究报告》显示,新、老两代农民工对未来职业发展打算截然不同[2]10:

表1 新老两代农民工对未来职业发展打算

由表1可见,在对未来人生规划上,新生代农民工较之传统农民工在选择上更加多元、自主、独立,选择“继续打工”前者较之后者减少7.1%,也显示了新生代农民工并不是把打工作为长久职业,而是谋求在务工城市更加稳定、机会更多的事业。

以上只是社会学研究下新生代农民工现状,数据遮蔽了鲜活的情感和现实的细节,以文学作品研究对其进行补充是有合理性和必要性的。从农民工文学创作群体来看,分为打工者写作与职业作家写作两种,两种创作群体各有侧重,都为研究农民工生存状态提供了有血有肉的样本。打工者自身的文学创作虽然在绝对的艺术水准上有一定欠缺,但是真实性极高——现实主义作为一种最容易入门的创作方式为他们所选择,使其不必纠结于结构和表达方式上的奇巧;而对打工生活的亲身体认也使他们无需为文造情,依靠想象去编纂百转千回的情节——纯粹的“我手写我心”式作品将打工者内心世界毫不矫饰地呈现出来,为深入其真实的精神家园开辟了一条道路。而职业作家选择农民工为题材进行写作,则普遍带有浓厚忧患意识和人文主义关怀,这些作家很多人本身就是生于农村、或长期以农村生活为题材,如贾平凹、阎连科、刘震云,他们对农民的命运有着深刻同情,同时对社会经济高速发展带来的尖锐城乡对立和消费主义时代下人文精神丧失抱以极大担忧。他们作品中所展现的农民工问题都是经过了谨慎筛选和概括的,某些细节如“人的失落”和“人的自觉”得以艺术性放大,进而引起人们警觉与反思。文学作品是社会调查之外另一个信息场域,为立体解读新生代农民工问题展开了新的维度。

一、“新生代”的新特点

新生代农民工是“告别土地”的一代。黄传会的作品《中国新生代农民工》记录了这样一段独白:

苏胜军说:“这么说吧,在城市工作生活了五六年以后,我已经感觉到这辈子再也不会回农村了。……交通不便;电话是有了,但不能上网;文化生活,除了电视,其他基本没有。特别是人的观念,老套,守旧,缺乏创新精神。还有一个就是教育问题,我们那里学校的教育质量,与城市比相差十万八千里。……即便不为了自己,就是为了孩子,我也得留下来。我们自己已经吃亏了,我们的后代不能跟着吃亏……”[3]48

中国传统的“靠天吃饭,赖地穿衣”农民认知,在新生代农民工身上发生彻底转变:长期的城市生活决定了他们既没有自己种地的经验,也鲜有了解父母农耕历史,他们从没有进入过农业生活。因此,农村作为父辈的故土、传统意义上的“家”,于新生代农民工而言已没有故土属性。他们的普遍选择与苏胜军一样:既然来到城市,就不会回到农村。由是,对于“失乡”一代新生代农民工,面对自己更加熟悉、更加适应的城市,选择融入城市以获得身份认同,更加符合自身必然要求。

在思想和意识上全面超越父辈的新生代农民工在工作忍耐力和吃苦耐劳精神上则远不及父辈。据农研中心调查,有57.1%的新生代农民工两年内至少更换过一次工作,而其中77%的人表示换工作原因是收入太低和没有发展前途。从工作稳定性来看,新生代农民工平均每年变换工作0.26 次,而传统农民工平均每年变换工作0.09 次,他们之间整整相差3 倍[4]。

新生代农民工之所以频繁更换工作,除上文所述的新生代农民工对未来职业发展要求提升之外,另一个显著原因是其吃苦精神和工作忍耐力降低。《中国新生代农民工》提到:“我们如果不下工地,也许会想象建筑行业这样高劳动强度的工作,理应由年轻力壮的小伙子来做,但实际情况恰恰相反,新生代农民工占不到三分之一。而且,新生代农民工进入建筑行业的比例还在下降。”[3]76“现在的员工不少是独生子女,即使从小在农村长大,也没有受过多少苦。有个四川的女孩,进厂时拉着个拉杆箱,里面装着十几瓶油爆辣子,我问:‘你这是干什么?来厂里开小卖部啊?’女孩说:‘我特别爱吃辣子,我妈怕我进厂以后吃不到辣子不习惯,受委屈。’还有个女孩,上夜班时突然不见了,第二天,工长问她到哪去了,她说:‘上班时不知道怎么回事,特别想吃烤串,自己就悄悄上街买烤串吃了。’我说:‘你这不违反劳动纪律吗?’她瞪大眼睛,反问我:‘这有什么,不就吃个烤串吗?’这些年轻人承受挫折能力差,而且还不考虑后果,一不高兴就走人。”[3]147

随着全社会个人维权意识增强,作为可塑性极高的年轻新生代农民工,他们中绝大多数将维护个人权益时刻铭记在心。受到的教育使他们能够更加理性、更加客观地衡量自身工作环境,这也在很大程度上改善了很多用工单位的不平等条件。在《中国新生代农民工》一书中,一位新生代农民工自主维权者就说到:“过去社会酒楼一般不与员工签劳动合同,这两年劳动部门强迫要求签,签是签了,但内容很简单,有的不给上三险,有的就上一两种。反正大家都反映很不公平。还有,就是工作时间太长,干酒楼的是上班有点,下班没准,加班加点还没有加班费。大家说了:谁让我们是农民工啊?要是公务员就不会有这个问题了……”[3]59这只是新生代农民工追求合法权益的一个缩影,他们比父辈有更强的平等意识和维权意识,在获得平等的就业权、教育和发展权等方面,都比父辈有更高的期待。但基于对平等生活的渴望和身份认同得不到平等对待的失落,使部分新生代农民工心理更加敏感、脆弱。尤其多数新生代农民工也是“八零后”群体中一部分,自我意识处于较高水平,容易产生以自我为中心的心理倾向。同时,他们初入社会,面对复杂现实生活的冲击,挫折感往往较强;又普遍处在孤独、不受人关注一角,一旦内心压抑与敏感日积月累,与现实生活中种种不如意构成强烈反差时,就容易导致犯罪或者自杀悲剧。

铁凝小说《谁能让我害羞》中,从农村来的送水少年为了讨好女主人而不断精心装扮自己,却被她一再漠视直至厌恶,并引发了尖锐对峙。富裕的女主人初见送水少年时,关于如何称呼他有这样一段心理描写:“他显然还算不上个男人,但用小男孩招呼他也太过稚嫩,至少他不是个童工。小伙子吗?透着点鼓舞和褒扬的意思,女人没有这种意思。他不超过17 岁吧,有点鼠相,有点孱弱,面目和表情介乎于城乡之间,皮色发暗,一个营养不良的少年而已。对称呼这样一个人物其实何必太费斟酌,用得着吗?女人于是冲少年哎了一声”[5]。此后少年偷穿表哥西装,戴围巾、戴耳机、戴呼机精心装扮,频频引起女主人注意而不得,终于在要求喝一口矿泉水被拒绝后掏出了刀子,却再一次溃败于女主人手枪型的打火机之下,并被警察带走。少年丰富的心理活动与女人的冷漠形成了鲜明对比,一方面敏锐地捕捉到新生代农民工的敏感脆弱,一方面鲜明地刻画出城乡二元结构的尖锐对立。实际上,少年的种种努力与最后的悲剧结局究其根本在于消费社会对消费生活模式的不断更新。消费主义时代创造层出不穷的消费符号,将生活标准层层细分——让·波德里亚在《消费社会》中指出:“消费系统并非建立在对需求和享受的迫切要求之上,而是建立在某种符号和区分的编码之上……流通、购买、销售、对作了区分的财富及物品/符号的占有,这些构成了我们今天的语言、我们的编码,整个社会都依靠它来沟通交谈”[6]。少年所追求的西装、围巾、耳机、呼机都是消费时尚的体现,较低阶层试图通过模仿较高阶层时尚来象征性地提高自己的社会地位,而较高阶层则不断更新自己时尚来维持与前者的社会区隔。在这样的现实背景下,新生代农民工容易通过相对能够承受的物质代价来获得自己满意的“时尚”(如“山寨”产品、或省吃俭用将全部收入用于购买能够体现身份的一两个“大件”),但在作为“评判者”的城市人看来这只是蹩脚的模仿(那个女人甚至都没有留意少年的种种变化),使其可能是竭尽全力的追求轻易落空,从而导致其心理失衡和行为过激便难以避免了。

二、离开的原因

以性别为脉络,促使少男少女们离开故土奔赴城市的原因可以梳理出两条轨迹。近年来,通过教育“跳出农门”在中国乡村已经成为广泛共识。寄希望于考取大学、并借此找到一份解决城市户口的工作从而成为城市户籍,是农村青年转变身份的主要渠道。在一些贫困县,“教育立县”成为政府倾尽一切的支柱理念。甘肃省会宁县便是其中一个典型样本。根据《南方周末》报道,“在缺矿、缺水甚至缺风的会宁,教育成为最可控和最有作为的领域。在财政收入尚不及南方一个乡镇的会宁,每年50%以上的财政支出义无反顾地用于校舍建设和支付庞大教职工队伍开销,甚至不惜举债。2002年到2005年会宁曾掀起投资教育的历史高潮。四年间,全县通过筹措、贷款甚至干部职工捐资,共投入教育建设经费已近2 亿元。这相当于维持一所重点高校运转的费用,以及当地十多年的财政收入。截止到2005年11 月,国家审计署驻兰州特派办审计表明,会宁基础教育已累计负债6 600 万元,这个数字仅过3年又蹿升至1 亿,需要全县不吃不喝还上5年。”[7]恢复高考32年来,这里共培养出6 万多名大学生(几乎相当其整个城区人口数量),其中还有3 000 多名硕士和500 多名博士。然而父母甘愿为之受教育而不惜贷款、举债的,多半是男孩——“一个寻常老农,把10 个孙子中的9 个送进了大学校门;距此不远的柴家门乡一户人家,兄弟三人都成了博士后。”基本上在家庭实在无力供读或者学生自身成绩的确有所欠缺情况下,男孩才会放弃大学教育而进城打工——对于第二种原因,他们也往往会选择先上大专再工作。在周述恒的小说《中国式民工》中,乡村男孩小凡本来在中学时成绩非常优异,很有希望考上大学,结果因为家庭出了变故,母亲被村霸打死才被迫放弃求学外出打工。相似的例子,在其他农民工题材影视文学作品中也屡见不鲜。

与男孩相比,“重男轻女”思想让农村女孩更少地拥有受教育机会,城镇化的高速推进使这些过早离开学校的女孩可以在城市找到去处,进城打工成为她们无奈却又乐见的选择。张彤禾的《打工女孩》提到:“出去打工的动因并非是极端贫困,而是无所事事。责任田很小一片,父母很容易就能打理好;附近的县市则鲜有工作机会。家里没事做,所以我出去了。”[8]13同时,传统的旧观念也进一步逼迫农村女孩向更为平等、自由的城市流动。在项小米的《二的》中,女主角小白即使“在学校的时候没有哪个女生或者男生读书读得过她”,但是也只念到初二便辍学了。没上成高中是因为她的弟弟三白——家里惟一的男孩——已经七岁,也要上学了。而这并非是她被旧观念伤害最深的一次。由于头两胎都是女孩,小白的妹妹“二的”甚至连一个正式名字都没有,受尽母亲白眼,最终因肺炎没有得到及时医治而幼年早夭。所以小白对传宗接代有着极端憎恶,也促使她对乡土逃离有着不可逆转的决绝性。小白25 岁时,被父母叫回家中与村支书的儿子狗剩商量婚事,从二人之间的对话便可见一斑:“小白问狗剩:你说人为啥非要结婚?狗剩:为生儿啊。小白:要是生不出儿呢?狗剩:再生。小白:要是还生不出呢?狗剩咬牙切齿:那就超生!偷生!罚生!”深受重男轻女思想伤害的小白最后恶狠狠地说:“我将来要不要儿还没想好呢。如果一定要生,我就生个女儿养着,如果生出是个男孩我就把他掐死!一定!”所以“那一次的回家,使小白更坚定了一定要留在城里的想法,老家是实在回不去了。”[9]

《二的》所反映的现象或许比较极端,《打工女孩》中的分析则代表了一种更加客观的立场:“女性占中国流动人口的三分之一。她们往往比打工的男性更年轻,也更可能是单身;她们离家更远,在外的时间更长。她们更有自我提升的动力,也更可能将打工视为改变一生的机会。一项调查显示,男性表示获得更高的收入是离家打工的主要目的,而女性则渴望有更多的生活经历。和男人不同,女人无家可归。根据中国的传统,儿子结婚以后要带老婆一起回他父母家;男人永远在他出生的村子里有一个家。女儿,一旦长大成人,便永远不会回家居住,直到她们结婚,否则哪里都不是她们的归宿。”[8]59被家庭“疏远”的女孩在城市里找到了新的价值和意义,与中国悠久传统中的农村女性相比,今天的她们可以获得前人无法想象的财富,尽管事实上她们的薪水可能非常微薄,但与“民工潮”之前的历史中农村女性可能获得的收入相比已经是天壤之别。《二的》中小白因为加班陪护雇主患病的母亲,一次获得的“补贴”就等于她父亲打工两个月的收入,最后小白的弟弟也是依靠姐姐的收入继续学业。此前,以农耕生产为主的传统中国农村中,女性因观念上的桎梏和体力上的欠缺,往往只能从事辅助性的生产工作,在无意外发生的情况下(如丧夫或丈夫失去劳动能力)不会被视作家庭的“顶梁柱”。“进城务工”给予农村女性与男性相似的收入水平,甚至在某些领域比男性收入更高,这使得受过一定教育、有追求独立自主意识的新生代农村女性能够为其身份的自觉创造所需的物质基础。正如《打工女孩》所说:“年轻姑娘享有流动性更强的工作机会;她们可以进厂做流水线工人,然后升职到文员或者销售。小伙子进厂则更难,一进去往往就难以改变。女性不管在厂内厂外,都有更广泛的社交,很快就能接纳城市的穿着、发型和口音。男人则容易自限在局外人的世界里。女性更容易融入城市生活,要留下来的意愿也更强。”[8]58

三、性别与命运

在打工遭遇和融入城市过程中,新生代农民工命运也存在着鲜明性别烙印。由前文所述,农村男孩普遍受到比女孩更高层次教育,然而他们进入城市后往往只能从事最基本的体力劳动——建筑工人、保安、运输等——这也意味着获得城市户籍是希望非常渺茫的。进而男性本身对成功的渴望、对事业的追求以及对家庭的责任感便成为他们心中巨大负担,再加上体力劳动的风险性和不确定性,绝望和自暴自弃心理在男性新生代农民工中多有体现。《中国式民工》中打工青年郑大松一番话颇有代表性:“我说你啊,怎么脑袋就不开窍啊?你倒是还想规划未来,咱们这种打工的人,有个屁未来,今天还不知道明天什么样呢!”“你瞧着,上个月咱工地上那人不小心给摔死了,赔了十来万块钱,你说,这钱他还能在天堂上享受着不成?”“那些在毒工厂工作几年后得职业病死掉的人,有的连一分钱都没得赔偿,几年赚下来的钱还不够医自己的病,那不是更冤枉?”“咱们民工,事实就是这样嘛,该努力干活的时候得干,该花钱的时候得花。”“今朝有酒今朝醉不是?可是咱们能醉?不能醉,明天还得上工!”[10]

女孩虽然在事业上没有男孩那么沉重的心理压力,但她们更加敏感也更加感性,与男孩相比有更多基于女性心理憧憬。比如《二的》中刚进城当保姆的小白就曾经把女主人的衣服“从柜子里取出来,对着镜子一件一件在自己身上比划过。真是奇怪,挺好的衣服,穿在自己身上怎么就看着那么别扭呢?”同样的情节在电影《十七岁的单车》中也有体现,农村来的小保姆趁户主不在穿着女主人的衣服外出购物、神色忧郁地坐在落地窗前发呆……文学影视作品中多数农村女孩都将融入城市的努力通过服饰展现出来。但城市的傲慢首先就在这方面给她们一个“下马威”——小白的女主人轻蔑地嘲弄她蹩脚的模仿与搭配,《十七岁的单车》中的小保姆则最终被主人发现偷穿衣服而辞退。这种冷漠与隔阂的存在很大程度上应当归咎于中国改革开放后的高速发展,一方面传统的农耕社会瓦解、城乡差距迅速拉大;另一方面物质文明繁荣速度远远超过人们精神文明进步速度,在旧有价值观念被颠覆同时,新的社会道德规范仍在不断地调整和修正,使道德失范现象普遍存在——之前“穷怕了”的国人首先在物质上寻找优越感。此外,市民亦出于对自己“既得利益”的保护而本能地排斥外来者。所以对于新生代农民工而言,融入城市愿望越强烈,受到反作用力可能就会越大,更加绝决地要脱离农村的女性青年便首当其冲了。

正值青春期的新生代农民追求人生价值之外的另一个重要问题——婚恋——也面临诸多困境。对于男性新生代农民工而言,城市女人的时尚和魅力具有极大吸引力,但他们也清楚地知道这种愿望的不切实际,在与城市女人交往中往往表现得比较胆怯。电影《十七岁的单车》中,在北京经营小卖店的农村青年误以为身着高档服装的小保姆是城里人,虽对她一往情深却始终不敢与她对话,还劝同样倾心的老乡不要有奢望:“不可能的”。最后得知小保姆农村身份后,他遗憾地说:“早知道她也是农村来的,我就……”,充满了无奈和后悔。张伟明的《我们INT》中,在港资工厂做检验员的“我”对香港总管孙小姐充满了渴望,孙小姐“喜欢穿一身黑色衣裙,她手腕上交叉着两只青蛇头的手镯给人以冷森森的感觉”[11],此后这个“青蛇头的手镯”反复出现,这个性暗示色彩浓厚的意象正是城市女人形象在青年打工者心中的投射焦点:充满诱惑而又危险有毒——此后“我”在春梦中与孙小姐发生关系,听见背后有“蜈蚣发出的沙沙声”——蛇与蜈蚣生动地刻画出青年打工者对城市女人可望而不可即的情感想象。

而农村女孩则有一定机会嫁给城市男人。李德的《新生代农民工婚姻报告》指出:“大城市中的底层男性为了达到结婚的目的,按照择偶梯度的规则,他们只好将视角向下,寻找外地农村来的优秀打工妹,他们原本在城市婚姻市场中的劣势立即出于择偶的优势地位,他们可以利用掌握的稀缺资源在众多期待与他们进行交换的农村女性中选择交换对象,正是由于城市户籍的优势,城市男性可以选择那些条件好的打工妹作为自己的配偶。”[12]但是在文学作品中,与农村女孩交往的城市男人普遍是心怀不轨的。《新时期农民工题材小说研究》提到:“在绝大多数农民工题材小说中,工厂主、经理、老板等形象十分晦暗……他们又是一个人性扭曲、精神颓废的群体。从整体描写来看,疯狂聚敛财富和贪婪占有年轻异性是他们共有的行为,是这一群体道德沦丧的集中体现……老板对某一坚守自我的女性的追逐与占有,并非为性欲所驱使,而是出于一种征服欲,甚至仅仅由某种游戏心态所驱使。”[13]所以我们看到《二的》中对男性充满仇恨和恐惧的小白,在第一次由于害怕本能地将欲将她占为己有的男主人“打伤”后,一边悔恨错过了“改变命运”的最佳机会,一边又想尽办法“主动献身”。但就在她信心满满期待男主人离婚娶她的时候,男主人回避的态度最终使她的希望破灭,只能离开。在一些更极端的例子中,农村女孩迷失于城市中,或主动或被迫地出卖身体。阎连科的小说《柳乡长》便用夸张手法描绘了乡长强行把农村女孩集体带到城市卖淫,并为其中佼佼者在家乡立碑号召全乡学习的故事。正是因为女性新生代农民工有更多社交可能,有更多机会接触城市男性,所以也面临着更多诱惑和危险。

综上所述,新生代农民工用辛勤劳动和付出在推进城镇化过程中做出了重要贡献,同时他们也亟需政府和社会给予更多关注与引导[14]。在看待和处理新生代农民工问题时,更要结合他们的新特点和新诉求,因势利导、切中肯綮、以人为本,在立法、教育、权益、公平等方面形成合力。文学艺术界更要重视新生代农民工群体文化生活,为丰富其精神世界和消弭误解与歧视进行积极探索,切实发挥文化的力量。

[1]韩长赋.新生代农民工社会融合是个重大问题[N].光明日报,2012-03-16(01).

[2]中国工运研究所.新生代农民工:问题·研判·对策建议[M].北京:中国工人出版社,2011.

[3]黄传会.中国新生代农民工[M].北京:人民文学出版社,2011.

[4]中华全国总工会新生代农民工问题课题组.关于新生代农民工问题的研究报告[N].工人日报,2010-06-21(01).

[5]铁凝.谁能让我害羞[M].广州:广州出版社,2002:30.

[6]让·波德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京:南京大学出版社,2006:50-51.

[7]叶伟民.从“读书改变命运”到“求学负债累累”[N].南方周末,2010-01-28(04).

[8]张彤禾.打工女孩[M].上海:上海译文出版社,2013:30.

[9]项小米.二的[J].人民文学,2005(3):22.

[10]周述恒.中国式民工[M].北京:世界知识出版社,2010:185.

[11]张伟明.我们INT[M]∥杨启海.打工世界.广州:花城出版社,2000:100-101.

[12]李德.新生代农民工婚姻报告[M].上海:上海交通大学出版社,2011:78.

[13]周水涛,轩红芹,王文初.新时期农民工题材小说研究[M].北京:社会科学文献出版社,2010:186-187.

[14]何安华,邵峰,孔祥智.资源禀赋差异与合作利益分配[J].江淮论坛,2012(1):11.