东海沿岸台风及风暴潮灾害特征及成因

孙 佳,左军成,黄 琳,蔡晓杰,李青青

(1.河海大学海岸灾害及防护教育部重点实验室,江苏 南京 210098;2.河海大学物理海洋研究所,江苏 南京 210098)

风暴潮是由温带气旋、冷锋的强风作用和气压骤变等强烈天气系统引起的水面异常升降现象,又称风暴潮增水或气象海啸。根据风暴的性质风暴潮通常可分为由台风引起的台风风暴潮和由温带气旋引起的温带风暴潮两大类。东海沿岸风暴潮灾害主要出现在夏季和秋季,灾害类型以台风风暴潮为主[1-3]。

中国沿海风暴潮一年四季均有发生,其中东南沿海和华南沿海为多发区和严重区,其风暴潮发生的次数较多,风暴潮规律比较复杂,增减水位极值较大[4]。风暴潮灾害时空分布具有相对集中性,但其发生的时间跨度有延长趋势,风暴潮强度和时空分布与灾害损失有一定的相关关系,但不一定成正比关系[5]。

我国东南沿海海岸线曲折绵长,河口港湾众多,为经济发展提供了有利条件;但东海处于西北太平洋东亚季风区,是中国沿海受台风影响最频繁、灾害最严重地区之一。我国东南沿海风暴潮每年造成的经济损失少则几亿元,多则上百亿元[6]。沿海地区风暴潮脆弱性存在较大年际变化,高和很高脆弱性等级主要分布于东南沿海各省区[7]。长江口以南的东海海域每年8—10月为海平面高值期和朔望大潮的年极值期,恰巧也是台风风暴潮的频发期,台风风暴潮与年极值海平面和天文大潮高潮遭遇成灾的几率较高,因而该海域各岸段风暴潮灾害主要集中在8—10月[8]。东南沿海风暴潮强度较大,易形成特大潮灾,各港口最大增水出现时间不一,有的在热带气旋登陆前,有的在热带气旋登陆后,多数在热带气旋登陆前后0~6 h[9]。

台风灾害与天文因素密切相关。台风风暴潮与天文潮高潮叠加会引起海潮水位异常上涨、海水倒灌、堤岸冲毁、吞没岛屿。风暴潮增水与天文潮涨落周期具有明显的相关性,涨潮时风暴潮增水随着潮位上涨而增大,落潮时风暴潮增水随着潮位降低而减小。当台风距离较远,台风因子对风暴潮尚未产生增水影响时,天文潮不会对风暴潮造成增水。只有当台风因子引起增水后,天文潮的涨落周期性振幅才会带动风暴潮增水的振幅,可见天文潮对风暴潮增水时间分布具有明显的影响作用[10]。叶荣辉等[11]建立了珠江口风暴潮数值模拟系统,能够对台风风暴潮个例进行较好的模拟。研究东海沿岸台风及风暴潮灾害特征及成因,可以加深对台风路径和风暴潮增强规律的认识,有助于减少台风及风暴潮造成的灾害损失。笔者利用东海沿岸4个验潮站的风场、潮位观测资料以及Unisys Weather的312次台风路径观测资料,对东海沿岸台风的路径、发生频率以及风暴潮增水的特征进行了系统分析。

1 资 料

本文采用的数据包括:(a)Unisys Weather1945—2010年影响东海的312次台风路径观测资料。(b)佘山、芦潮港、大戢山、滩浒岛4个验潮站台风期间风场及潮位观测数据(每小时记录一个风场及潮位数据)。观测起止时间和观测台风次数分别为:佘山,2002—2006年共13次;芦潮港,1977—2006共36次;大戢山,1978—2006年共67次;滩浒岛,1977—2006年共63次。(c)江苏、上海两地台风及风暴潮发生次数以及造成灾害损失的统计数据。

2 影响东海的台风特征

2.1 台风路径特征

基于312次台风资料,根据台风对东海产生的影响,将台风路径分为6类,见表1。影响东南沿海的台风年均发生4.8次,其中西北行台风约占90%,年均发生4.3次,是影响我国东南沿海的主要台风类型。登陆台风年均发生2次以上,概率大于50%。路径1,2,4的台风占台风总数的83%,年均总发生次数为4次,登陆造成的直接经济损失达21亿元。

西北太平洋台风的生成位置一般集中在东经110°~170°、北纬5°~15°之间(图1),占影响东海台风总数的96%。除西北太平洋外,我国南海也有部分台风生成(俗称土台风,路径5),这部分台风所占比例较少,约为4%,生成地一般位于东经112°~120°、北纬12°~20°之间。

表1 影响东南沿海的台风路径分类Table 1 Classification of typhoon paths affecting southeast coast

2.2 台风的发生频数

上海、江苏地区5—11月均有台风发生,8月发生的台风次数最多。上海、江苏地区8月台风次数分别为33次和25次,占总发生次数的38%和47%。两地区9月台风发生的次数分别为27次和18次,占总发生次数的31%和33%。

2.3 台风期间的风场特征

通过对大戢山、芦潮港、佘山、滩浒岛4个验潮站台风期间风速、风向观测资料进行分析可得:大戢山、芦潮港、滩浒岛风向以偏东风为主,其东风频率分别为77%,68%,60%;佘山则表现出明显的南北风特征。大戢山NNE,NE,ESE方位的风最强,频率均为12%;芦潮港ESE方位的风最强,频率达14%;佘山N,NNE方位的风最强,频率达16%;滩湖岛N,ESE方位的风最强,频率达14%(图2)。

大戢山、芦潮港、佘山、滩浒岛的风速多集中在2.5~15 m/s,发生概率在50%以上;集中在该范围的风速频率分别约为54%,92%,90%,85%。芦潮港和佘山台风期间的风速在2.5~12.5 m/s之间,大戢山和滩浒岛则在12.5~20 m/s之间。可见,台风期间大戢山、滩浒岛验潮站的风速比芦潮港、佘山验潮站的风速大。

3 台风期间风暴潮增水特征

东海沿岸风暴潮发生次数的年际变化很大,

图1 台风主要路径示意图Fig.1 Schematic map of main paths of typhoon

图2 大戢山、芦潮港、佘山、滩浒岛风向分布特征Fig.2 Characteristics of distribution of wind direction at Dajishan,Luchaogang,Sheshan,and Tanhudao stations

1989—2010年间各年发生风暴潮的次数分别为3,7,0,1,0,7,1,2,1,2,1,4,3,1,0,0,6,2,3,3,1,6,年均发生2.4次。风暴潮灾害发生的次数以5 a左右为一个周期,频繁时发生次数高达7次/a。

风暴潮能否引起大的海洋灾害,在很大程度上取决于其最大风暴潮增水是否与天文大潮期间的高潮相叠,也取决于受灾地区的地理位置、岸线形状、海底地形以及滨海地区的社会及经济(承灾体)情况。在河口地区,洪水、径流等因素会影响风暴潮的致灾程度。天文潮、地理地形等因素共同决定了实际的水位或增水。将由风暴本身造成的增水叫单纯风暴潮增水,由各种因素共同作用造成的增水叫综合风暴潮增水[2]。

本文所归纳的6类台风路径对佘山、芦潮港、大戢山和滩浒岛附近海域有较明显的影响。以1979—2007年大戢山、芦潮港、佘山和滩浒岛4个站台风期间的潮位观测资料以及1977—2008年的风场观测资料为基础,对台风过程中的风场与增水进行相关分析,揭示东南沿海台风期间风暴潮的相应特征。

3.1 潮位特征

台风期间,4个验潮站的平均潮位较稳定,没有表现出较明显的升降趋势。佘山由于观测资料较少、时间较短,无法看出最高潮位变化趋势。其他3个验潮站均表现出较明显的最高潮位增大趋势,其中芦潮港站最为明显,增长速率达5 cm/a。

3.2 增水特征

对4个验潮站台风过程所记录的增水数据进行分析,得到平均最大增水为76 cm,增水期间平均增水54 cm,整个台风过程平均增水35 cm。佘山的最大增水和平均增水均表现出逐渐下降的趋势,但幅度不大。芦潮港、大戢山、滩浒岛的增水均有明显增加,平均增水速率为3 cm/a。

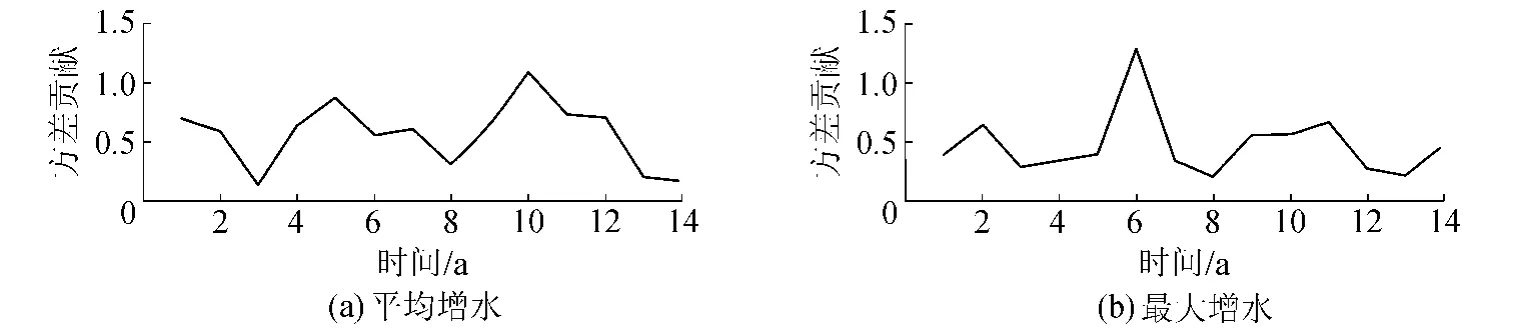

大戢山增水数据的显著性分析表明,其平均增水和最大增水存在10~11 a年和5~6 a的显著周期。其中近11 a的周期与厄尔尼诺现象吻合,5 a的周期与风暴潮发生的周期相关。最大增水受风暴潮影响较大,故最大增水周期中虽存在11 a的周期,但并不处于主导地位,显著性次于6 a周期(图3)。

图3 大戢山增水功率谱分析Fig.3 Power spectra of average and maximum water increase at Dajishan Station

4 台风和风暴潮的影响因子

4.1 气象因素

台风灾害与台风的强度、尺度、天气、移速、路径等有关[9]。对台风造成的经济损失统计表明,路径1,2,4的台风,对沿岸造成的灾害最为显著,造成的经济损失分别为3.93亿元、12亿元和3.3亿元。另外,台风与其他天气系统的相互作用也直接影响台风灾害的大小。

全球气候变暖,一方面可引起全球海平面上升,另一方面可使西北太平洋的台风发生频率及在中国登陆的台风频率明显增大[12]。据分析,全球平均气温分别升高0.5℃和1.0℃时,在中国登陆的台风频率将分别增大63%和119%,同时,台风强度也随之增加。未来全球气温变暖将导致登陆影响中国的台风数量增加,台风造成的风暴潮灾害也呈加重趋势[13]。

东海风暴潮发生次数的增加与全球变暖有良好的一致性。台风是导致风暴潮灾害的一个重要因素,东海沿岸台风登陆每年2~4次,会导致较严重的风暴潮潮灾。

4.2 厄尔尼诺现象的影响

Unisys Weather台风统计资料显示,中国东南沿海受台风影响年均4.8次,厄尔尼诺年(1952年、1953年、1957年、1958年、1963—1965年、1968年、1970年、1972—1973年、1982—1983年、1986年、1988年、1992年、1997—1998年、2002—2003年)年均3.1次,发生频次明显小于正常年份。可见,厄尔尼诺年台风发生频数减小。另外,6种路径台风在厄尔尼诺年发生次数比正常年份少0.3~0.5次/a。

对显著影响江苏和上海的台风统计数据进行分析可得,发生在两地的台风数量较稳定,约为2次/a和4次/a;厄尔尼诺年台风数量相对较少。

由此可见,厄尔尼诺年台风发生次数变少,发生概率变小。这主要是由于厄尔尼诺年西太平洋暖池中心东移,台风源地海面温度降低,未能达到台风生成所需要的海面温度(26~27℃),故而使得生成的台风数减少[13-15]。

4.3 地形地势的影响

风暴潮灾害除受大风和高潮位的影响外,与当地的地形地势有密切关系,即不同的地理位置、海岸形状、沿岸和海底地形,其风暴潮灾害也是不一样的。江苏海岸平直,曲折率为0.47,且沿海陆地低平,潮间带宽缓,这样的地域条件有利于风暴潮灾害的发生。

中国东南沿海海岸线为南北走向,4个验潮站风场数据得到的结果显示主要风向均为西风和南北风向,这种风向使得水体离岸或者沿岸输运,在一定程度上能够降低增水的程度;但在台风期间,又往往是东南风,使得近岸增水显著增加。

5 结 语

影响东海的台风中,登陆类型台风造成的损失最为严重,其次为在东海转向的台风,这2类台风占台风总数的96%,造成损失约占总数的80%。

东海风暴潮灾害具有显著的朔望变化特征、季节变化特征以及年际变化特征,主要体现在:(a)天文大潮期间更容易出现风暴潮灾害,此时造成的经济损失也较严重;(b)8—9月台风出现的概率大,由台风引起的风暴潮增水容易引起风暴潮潮灾;(c)每隔5 a,东海沿岸风暴潮致灾次数变多,导致的经济损失也可能变大;(d)风暴潮期间的平均增水和最大增水具有11 a的显著周期,与厄尔尼诺周期相关。东海潮位有逐年增加的趋势,潮位增加显著的区域可达5 cm/a。台风增水有向岸堆积的过程[16],东海沿海陆地低平、潮间带宽缓,这样的地域条件有利于风暴潮灾害的发生。沿海海岸线为南北走向,台风期间东风和南北风使得水体向岸或者沿岸输运,在一定程度上增加了增水的程度。

[1]刘金芳,郝培章,俞慕耕,等.东南沿海台风风暴潮特点及其变化规律[J].海洋预报,2002,19(1):81-88.(LIU Jinfang,HAO Peizhang,YU Mugeng,et al.Feature and varied rule of typhoon storm surge along the coast of South East China Sea[J].Marine Forecasts,2002,19(1):81-88.(in Chinese))

[2]史建辉,王名文,王永信,等.风暴潮和风暴灾害分级问题的探讨[J].海洋预报,2000,17(2):12-15.(SHI Jianhui,WANG Mingwen,WANG Yongxin,et al.Discussion on storm surge and storm disasters classification problem[J].Marine Forecasts,2000,17(2):12-15.(in Chinese))

[3]王莹辉,谭亚.近17年福建沿海台风及风暴增水特性统计分析[J].河海大学学报:自然科学版,2008,36(3):384-389.(WANG Yinghui,TAN Ya.Characteristic analysis of the typhoons and storm surges in the Fujian coastal area over the past 17 years[J].Journal of Hohai University:Natural Sciences,2008,36(3):384-389.(in Chinese))

[4]冯士筰,李凤岐.海洋科学导论[M].北京:高等教育出版社,1999.

[5]谢丽,张振克.近20年中国沿海风暴潮强度、时空分布与灾害损失[J].海洋通报,2010(6):690-696.(XIE Li,ZHANG Zhenke.Study on the relationship between intensity,spatial-temporal distribution of storm surges and disaster losses along the coast of China in past 20 years[J].Marine Science Bulletin,2010(6):690-696.(in Chinese))

[6]许启望,谭树东.风暴潮灾害经济损失评估方法研究[J].海洋通报,1998,17(1):1-12.(XU Qiwang,TAN Shudong.Research on the method of evaluating the economic loss caused by storm,surge disaster[J].Marine Science Bulletin,1998,17(1):1-12.(in Chinese))

[7]谭丽荣,陈珂,王军,等.近20年来沿海地区风暴潮灾害脆弱性评价[J].地理科学,2011,31(9):1111-1117.(TAN Lirong,CHEN Ke,WANG Jun,et al.Assessment on storm surge vulnerability of coastal regions during the past twenty years[J].Scientia Geographica,2011,31(9):1111-1117.(in Chinese))

[8]储鏖.Delft3D在天文潮与风暴潮耦合数值模拟中的应用[J].海洋预报,2004,21(3):29-36.(CHU Ao.Numerical simulation of coupling storm surge and astronomic tide based on Dleft3D[J].Marine Forecasts,2004,21(3):29-36.(in Chinese))

[9]段志华.再析天津渤海沿岸风暴潮特性及防御减灾对策[J].海洋预报,2002,19(1):43-50.(DUAN Zhihua.Reanalysis of the Tianjin,Bohai Sea coastal storm surge characteristics and disaster prevention mitigation countermeasures[J].Marine Forecasts,2002,19(1):43-50.(in Chinese))

[10]张榜鑫,陈智洋,胡伟亮,等.飞云江口风暴潮增水影响因子分析[J].浙江水利水电专科学校学报,2009,21(3):6-11.(ZHANG Bangxin,CHEN Zhiyang,HU Weiliang,et al.Impact indicators analysis of water increment by storm and tide in feiyunjiang estuary[J].Journal of Zhejiang Water Conservancy and Hydropower College,2009,21(3):6-11.(in Chinese))

[11]叶荣辉,宋志尧,沈正,等.珠江口风暴潮数值模拟系统的设计与实现[J].河海大学学报:自然科学版,2013,41(3):260-264.(YE Ronghui,SONG Zhiyao,SHEN Zheng,et al.A bisualization system for numerical simulation of storm surges in Pearl River Estuary[J].Journal of Hohai University:Natural Sciences,2013,41(3):260-264.(in Chinese))

[12]CHAN JC L,SHI Jiuen.Long-term trends and interannual variability in tropical cyclone activity over the Western North Pacific[J].Geophycal Research Letters,1996,23:2765-2767

[13]杨桂山.中国沿海风暴潮灾害的历史变化及未来趋向[J].自然灾害学报,2000,9(3):23-30.(YANG Guishan.Historical change and future trends of storm surge disaster in China’s coastal area[J].Journal Nature Disaster,2000,9(3):23-30.(in Chinese))

[14]许武成,马劲松,王文.关于ENSO事件及其对中国气候影响研究的综述[J].气象科学,2005,24(1):212-219.(XU Wucheng,MA Jinsong,WANG Wen.A review of study on the influence of ENSO events on the climate in China[J].Scientia Meteorologica Sinica,2005,24(1):212-219.(in Chinese))

[15]GRAY WM.Atlantic season hurricane frenquency,Part1:El Nino and 30 mb quasi-biennial Oscillation influence[J].Monthly Weather Review,1984,112:1649-1668

[16]WANG Bin,CHAN J C L.How strong ENSO events affect tropical storm activity over the Western North Pacific[J].Journal of Climate,2002,15:1643-1657

[17]许金电,郭小钢,黄奖.2006年夏季福建近海台风风暴潮特征分析[J].台湾海峡,2011,30(4):473-482.(XU Jindian,GUO Xiaogang,HUANG Jiang.Analysis of the characteristics of typhoon storm surges in Fujian offshore area during 2006 summer[J].Journal of Oceanography in Taiwan Strait,2011,30(4):473-482.(in Chinese))