液氨少量泄漏事故风险预测分析

王 静,叶海明

(1.广州市环境保护科学研究院,广东 广州 510620;2.广州市花都区污水处理管理所,广东 广州 510800)

氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,可用于制造HNO3及无机、有机化工产品、化学肥料的原料、NH3也可做为制冷剂、脱硝剂。液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。为运输及储存便利,通常将气态的NH3通过常温高压或低温加压的方式得到液态氨。

1 氨的理化性质与危害特性

(1)理化性质 NH3为无色气体,有刺激性恶臭味。分子式NH3。分子量17.03。相对密度0.7714g·L-1。熔点-77.7℃。沸点-33.35℃。自燃点651.11℃。蒸气密度0.6。蒸气压1013.08kPa(25.7℃)。蒸气与空气混合物爆炸极限16~25%(最易引燃浓度17%)。NH3在20℃水中溶解度34%,25℃时,在无水乙醇中溶解度10%,在甲醇中溶解度16%,溶于氯仿、乙醚,它是许多元素和化合物的良好溶剂。水溶液呈碱性,0.1N水溶液pH值为11.1。

(2)危险特性 NH3与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。燃烧分解产物:氧化氮、氨,稳定性:稳定,聚合危害:不能出现。禁忌物:卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体,喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、CO2。

(3)健康危害 人接触553mg·m3可发生强烈的刺激症状,可耐受1.25min;3500~7000mg·m3浓度下可立即死亡。低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解性坏死,引起化学性肺炎及灼伤。急性中毒:轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应,出现鼻炎、咽炎、气管及支气管炎;可有角膜及皮肤灼伤。重度者出现喉头水肿、声门狭窄、呼吸道粘膜细胞脱落、气道阻塞而窒息,可有中毒性肺水肿和肝损伤。NH3可引起反射性呼吸停止。如氨溅入眼内,可致晶体浑浊、角膜穿孔,甚至失明。

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的辨识范围,氨的临界量为10t即构成重大危险源。氨是加压液化储存的,液氨一旦泄漏后会迅速闪蒸成NH3,挥发到空气中,会给周围环境造成较大的危害。据统计[1],在重(特)大典型泄漏事故发生频率中,液氨泄漏位居榜首,所造成的伤亡人数居第3位。2002年~2009年,国内发生了多起液氨泄漏事故,无论从事故发生次数还是伤亡人数来看,均应该对液氨泄漏事故引起足够的重视。

泄漏事故的发生是难以预料的,发生泄漏事故时,应根据事故的大小启动不同的应急机制。近年来对于液氨的事故分析,多集中于发生重大泄漏,导致整个储罐的液氨全部泄漏的风险预测。很少涉及发生少量泄漏时对于环境影响的预测与分析。

文章结合广州某发电厂液氨储罐的具体实例,定量预测液氨储罐发生少量泄漏对环境的影响。有助于企业根据不同的泄漏事故情况,制定切实可行的更有针对性的处置预案,最大限度地降低突发事故的隐患。

2 液氨泄漏的定量分析

2.1 泄漏速率的计算

根据事故统计,典型的损坏类型为液氨储存与供应系统的输送管道的沙眼或法兰连接处渗漏,液氨输送管道DN40mm,长30m,该输送管道内的氨基本为液态,设定破损程度为直径5mm的圆孔。

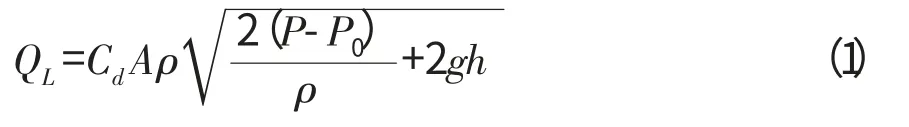

液氨泄漏速度可采用液体经小孔泄漏的源模式-柏努利方程[2]计算。

式中 QL:液体泄漏速度,kg·s-1;Cd:液体泄漏系数,取0.64;A:裂口面积,0.000019625m2;ρ:泄漏液体密度,液氨ρ=617kg·m-3;P:容器内介质压力,1600000 Pa;P0:环境压力,101325Pa;g:重力加速度,9.8m·s-2;h:裂口之上液位高度,m,取h=0.02。

运用公式(1)进行计算,可知液氨泄漏速度为0.54kg·s-1。

2.2 氨区自动保护系统

氨区周边设有NH3检测器,以检测NH3的泄漏,并显示大气中氨的浓度。一旦发生液氨泄漏事故,当泄氨浓度较大时(大于50×10-6)氨区自动保护系统自动切断压缩机及相关阀门电源,消防喷淋系统自动进行喷淋,同时可手动用水淋浇漏氨部位。含氨废水收集至防火堤中,再汇至废水池/事故池中,经由废水泵送到公司内部污水处理厂的中和池统一处理,不会对周边水体产生影响。

NH3检测器均安装于液氨储存与供应系统的阀门接口等容易泄露处,安装高度≤3m。

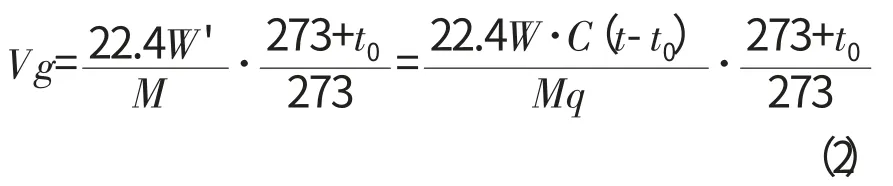

如介质的分子量为M,则在沸点下蒸发蒸气的体积V g(单位:m3)为:

已知液氨参数:比热C=4.6kJ(kg·℃)-1,容器破裂前器内介质温度t=50℃,介质标准沸点t0=-33℃,介质分子量M=17,气化热q=1.37×103kJ·kg-1,介质质量W,kg。

假设这些液氨全部蒸发,并以半球形向地面扩散,则可求出该有毒气体扩散半径为:

式中 R:有毒气体的半径,取氨气检测器安装高度3m;V g:有毒介质的蒸气体积,m3;C:有毒介质在空气中的危险浓度值,取泄氨报警浓度50×10-6=0.005%。

运用公式(2)与公式(3)进行计算,可得到当液氨泄漏W=1.1917kg时,泄漏时间1.1917/0.54=2.21s,氨气检测器即可检测到浓度超过50×10-6,氨区自动保护系统自动切断压缩机及相关阀门电源,阻止液氨进一步泄漏。考虑到氨气检测器响应时间约1s,因此,泄漏约3.21s,泄漏1.1917×2.62=1.7512kg时,泄漏氨区自动保护系统启动。

2.3 泄漏量与泄漏时间

当氨区自动保护系统,发生泄漏输送管道(DN40mm,长30m)将自动切断相关阀门电源,与周边容器或管道断开连接。

输送管道内液氨量为W=密度×体积=617×〔π×(0.04/2)2×30〕=23.25kg,所需泄漏时间T=W/QL=23.25/0.54=43.06s=0.718min。

3 泄漏液氨蒸发速度与蒸发量的定量分析

贮罐内加压液态氨泄漏到大气中,因压力瞬间变为常压,其中一部分会迅速蒸发为气体,从高压的气液平衡状态转化为常压下的气液平衡状态,即闪蒸。这种直接蒸发的液体占液体总量的比例称为闪蒸率FV。剩余液体将如细小雾滴扩散那样保留在云团中,该剩余液体有一部分将随着空气在环境温度下与液体喷雾混合而蒸发,如果空气传来的热不足以蒸发所有的液体,那么一些液体将滴落在地面,形成液池。有关实验表明,如果FV值大于0.2,则液池不太可能形成。当FV小于0.2时,可以假定带走流体与FV成线性关系:FV=0,没有流体被带走;FV=0.1,有50%液体被带走等。FV按下式计算。

式中 Cp:液体的定压比热,取4.6kJ·(kg·℃)-1;TL:泄漏前液体的温度,取28℃;Tb:液体在常压下的沸点,取-33℃;H:液体的气化热,取1.37×103kJ·kg-1。

由上式计算得到FV=0.205>0.2,可知道液氨泄漏时液池不太可能形成。为计算方便,初步假定液氨泄漏时全部被蒸发,而不考虑形成液池。

由于氨区自动保护系统启动后,消防喷淋系统自动进行喷淋,有50%的氨气被水吸收,仍有50%的氨气挥发到大气中。因此,液氨蒸发速度为QL/2=0.27kg·s-1,液氨蒸发量为W/2=23.25kg/2=11.625 kg·s-1。

4 泄漏后NH3扩散范围分析

4.1 扩散模式

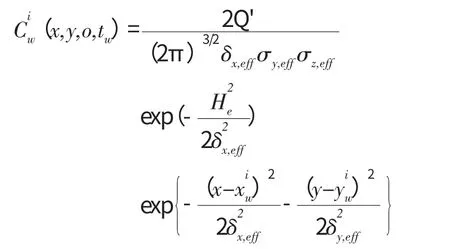

采用Risksystem软件,以多烟团模式预测氨在大气中的扩散[2],见下式。

将氨气浓度划为3个等级,30mg·m-3为短时间容许接触浓度,1750mg·m-3为接触30min对人体造成重度危害的浓度,0.2mg·m-3作为环境空气质量标准要求浓度。

4.2 气象条件

根据当地气象特征,分别选取小风(u=1.0m·s-1)、有风(平均风速u=2.2m·s-1)、大气稳定度为B、D、E条件下,预测液氨泄漏事故后扩散情况。

4.3 评价标准

将NH3浓度划为3个指标,3500mg·m-3为氨吸入5~10min的致死浓度[3];30mg·m-3为短时间容许接触浓度[4],0.2mg·m-3作为环境空气质量标准要求浓度[5]。根据设定的指标对液氨泄漏影响的范围进行分析。

4.4 泄漏氨气影响范围分析

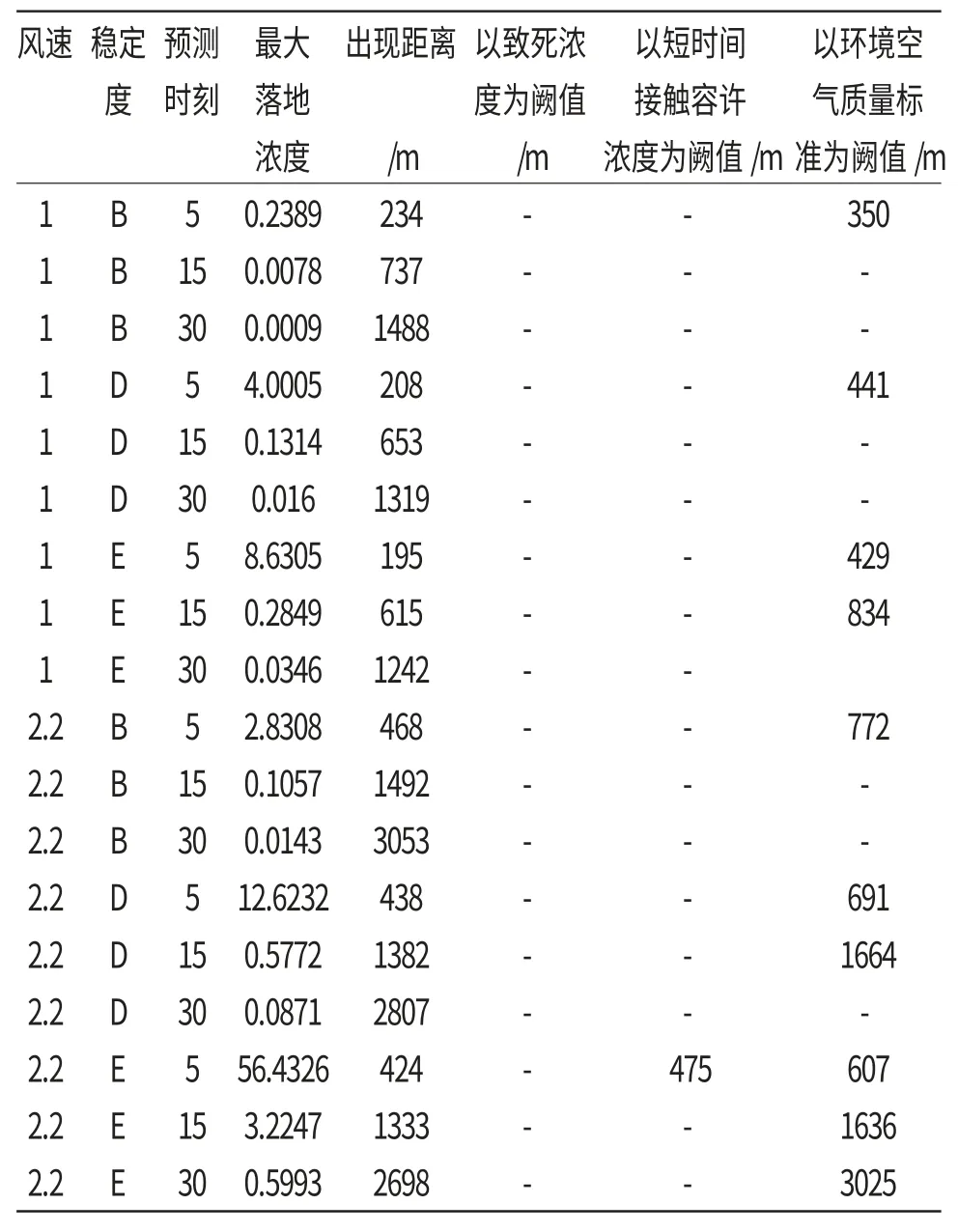

根据上述设定的事故状态和选定的气象条件,采用多烟团模式分析液氨泄漏0.718min,分别预测5、15、30min后液氨危害影响范围及浓度,得到的结果见表1。

表1 液氨泄漏后的扩散浓度及范围Tab.1 Evaporation of liquid ammonia leakage

由上述计算结果可知,液氨贮罐发生泄漏,在小风(1.0m·s-1)情况下,在E时段5min时195m处出现最大浓度8.6305mg·m3;无致死浓度出现;无短时间接触容许浓度出现;最远834m处可达到环境空气质量标准。

在有风(2.2m·s-1)情况下,在E 时段5min时424m处出现最大浓度56.4326mg·m-3;无致死浓度出现;在E 时段5min时475m处达到短时间接触容许浓度;最远3025m处可达到环境空气质量标准。

说明气体的扩散和风速、大气稳定度等环境条件密切相关。从弱不稳定到较稳定条件,大气越稳定,下风向的氨的扩散范围越大,最大落地浓度越易出现。有风时扩散影响范围明显大于小风条件。

5 结论

本文以广州市某发电厂为例,探讨了液氨输送管道发生少量泄漏事故的后果进行了模拟预测,对液氨泄漏量与蒸发量进行了定量分析,同时对泄漏氨气的扩散范围以及扩散与环境的关系进行了探讨。

本案发生液氨泄漏事故时,泄漏速度为0.54kg·s-1,当泄氨浓度大于50×10-6时,由于氨区自动保护系统自动切断压缩机及相关阀门电源,消防喷淋系统自动进行喷淋。通过上述措施有效避免了整个氨罐的泄漏,仅泄漏0.718min,泄漏量仅为23.25kg;并通过水喷淋吸收,使得扩散后无致死浓度出现,最大落地浓度为56.4326mg·m-3,最远3025m可达到了环境空气质量标准。说明做好预警措施、设置必备的自动化控制手段可以有效控制泄氨事故的影响程度与范围,避免酿成重大生产事故。上述信息为企业的安全生产与环境风险管理提供了科学依据,对相关管理部门指定相关政策也具有一定的指导意义。

[1]潘旭海,蒋军成.重(特)大泄漏事故统计分析及事故模式研究[J].化学工业与工程,2002,18(3):248-252

[2]国家环保总局.建设项目环境风险评价技术导则[HJ/T169-200 4][S].

[3]赵淑岚,封琳敏.液氨储罐泄漏污染的定量预测[J].中华劳动卫生职业病杂志,2002,(3):20-23.

[4]中华人民共和国卫生部.工作场所有害因素职业接触限值[GBZ2.1-2007][S].

[5]中华人民共和国卫生部.工业企业设计卫生标准[TJ36-79][S].