砂梨多酚氧化酶处理对夏秋红茶品质的影响

叶 飞,高士伟,2,龚自明,2,*

(1.湖北省农业科学院果树茶叶研究所,湖北 武汉 430064;2.湖北省农业科技创新中心果茶分中心,湖北 武汉 430064)

茶是世界三大无酒精饮料之一,近年来随着社会进步和科学发展,人们对茶及茶饮品更加重视,饮茶有益于身体健康[1-2]。2011年全球茶叶消费约为400万t,其中红茶约占75%[3],而发酵是红茶最重要的加工工序,对品质的形成起到了关键性作用,发酵过程中茶叶中的儿茶素及多酚类化合物被多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)酶促氧化,生成了茶黄素(theaflavins,TF)与茶红素(thearubigins,TR)等色素物质,形成了干茶乌黑油润,汤色红艳明亮,香高浓烈,滋味浓醇甘甜,叶底红亮的特征[4]。

近年来相关研究通过改进传统加工工艺提高红茶发酵品质,如方世辉等[5]对发酵温度、时间进行了优化,茶黄素和茶红素的含量得到了提高;杨春等[6]利用乌龙茶品种的鲜叶试制红茶,发现发酵时间对干茶的生化成分和品质影响较大;赖兆祥等[7]在红茶加工中引入了做青技术,并对发酵时间等参数进行了优化,所制的红茶具有天然花香且品质优异;谭俊峰等[8]对茶鲜叶进行超高压技术处理后,所制的红茶的生化成分显著改善且品质明显提高。在红茶加工添加枇杷叶、蓝莓等天然产物[9-11]促进夏秋红茶发酵,提高了TF含量并改善了红茶的口感;谷记平[12]、王坤波[13]等利用砂梨的多酚氧化酶将茶多酚中的儿茶素酶促合成了茶黄素,说明不同的来源的多酚氧化酶可以作用于同一底物并合成红茶中的茶黄素等物质。夏秋茶鲜叶中的茶多酚等苦涩味物质较多,所制绿茶苦涩,导致鲜叶资源浪费严重;同时夏秋季砂梨资源比较丰富,且砂梨的多酚氧化酶又能有效地将茶多酚酶促合成茶黄素等物质,本研究利用砂梨的多酚氧化酶促进夏秋红茶发酵,并对所制干茶的滋味、色泽和香气成分进行比较分析,旨在为红茶加工提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

茶鲜叶:采摘于湖北省农业科学院果树茶叶研究所的茶园,2010—2012年7—9月的福云6号品种的一芽二叶;其他试剂按国标执行。

1.2 仪器与设备

6CR-40茶叶揉捻机 浙江上洋公司;UV-5100分光光度计 日本日立公司;CM-5色差计 美能达公司;TRACE GC 2000联TRACE DSQ型GC-MS 美国热电公司。

1.3 方法

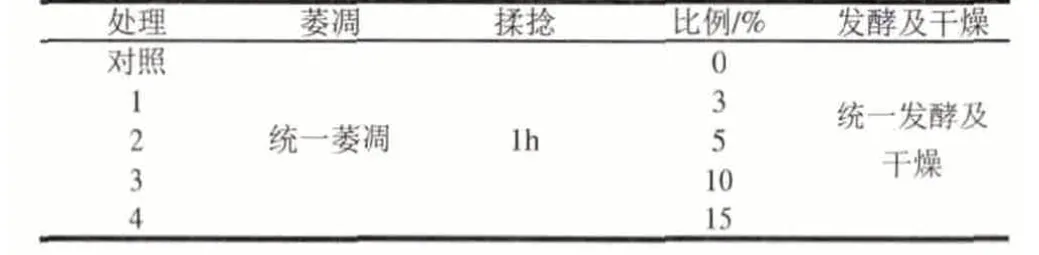

以统一标准的鲜叶为原料,以鲜叶萎凋→揉捻→添加砂梨的多酚氧化酶的粗酶液→发酵→干燥为工艺路线,其中鲜叶统一萎凋(日光萎凋15~20min,室外40.9℃,相对湿度40.3%,室内萎凋18h,室内25~34℃,相对湿度45%~60%),统一揉捻1h并分成5份,统一进行发酵,具体处理见表1,后续干燥制成红茶(毛火120℃,20min;足火75℃,1h),最后进行感官品质评审和生化成分测定。外源酶的粗酶液提取:选取砂梨(Pyrus pyrifolia Nakai)中丰水品种的果肉,捣碎匀浆5min,4℃、8000r/min离心30min,上清液为多酚氧化酶粗酶液,多酚氧化酶粗酶液与揉捻叶的质量之比依次设定为0%、3%、5%、10%和15%(表1)。

表 1 砂梨多酚氧化酶促进红茶发酵处理设计Table 1 Experimental design for improving black tea manufacture by prefermentation addition of the polyphenol oxidase from Pyrus pyrifolia Nakai

1.4 指标测定

多酚氧化酶活性:测定方法按文献[13]进行;茶叶感官品质:对茶样进行密码感官审评(GB/T 23776—2009《茶叶感官审评方法》),内质得分=汤色×10%+香气×25%+滋味×30%+叶底×10%;茶多酚(tea polyphenol,TP):GB8313—1987《酒石酸铁比色法》;氨基酸:GB8314—1987《茚三酮比色法》;干茶和茶汤色泽:色差法测定(光源D65,角度4°),汤色采取3g茶叶加150mL沸水冲泡4min,过滤后用专用比色皿测定[14];茶黄素、茶红素和茶褐素:采用罗勃兹改进法;黄酮类测定:三氯化铝比色法[15];香气成分:采用SPME-GC/MS分析测定,GC-MS按照相关方法[16]进行。

1.5 数据处理

数据经Excel和SPSS13.0处理,大写字母和小写字母分别表示Duncan’s新复极差(SSR)在P=0.01和P=0.05水平下的差异显著性,字母不同表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 砂梨和茶叶多酚氧化酶活性比较

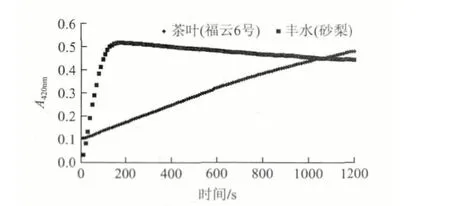

图 1 茶叶与砂梨的多酚氧化酶活性比较Fig.1 Comparison of polphenol oxidase activity between Pyrus pyrifolia Nakai and tea

由图1可知,在pH5.5和25℃条件下,砂梨和茶叶的PPO活性曲线分别在110s和1200s呈直线关系,吸光度分别为0.467和0.478,计算得出砂梨和茶叶的酶活力分别为254.72U/mL和23.9U/mL,说明不同来源的多酚氧化酶动力学曲线差异极大,砂梨在3min左右时达到了最大反应速率,茶叶在20min左右才达到了最大反应速率,所以砂梨的多酚氧化酶活性较强。

2.2 砂梨多酚氧化酶促进发酵对红茶品质的影响

2.2.1 砂梨多酚氧化酶促进发酵对红茶感官内质的影响

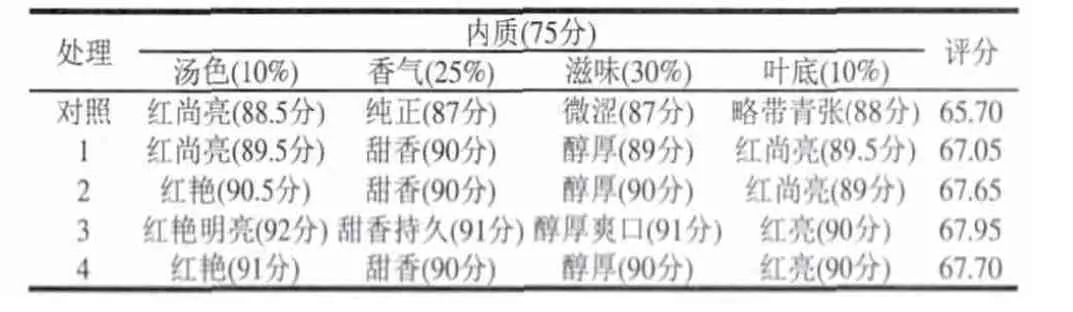

表 2 砂梨多酚氧化酶促进发酵对红茶内质的影响Table 2 Effects of pre-fermentation addition of polyphenol oxidase on the sensory quality of black tea

由表2可知,处理3的得分最高(67.95分),处理4其次(67.70分),对照最低(65.70分),可见砂梨PPO的粗酶液与揉捻叶的质量之比在0%~10%范围内,随着比例的升高,夏秋红茶品质明显改善(r = 0.9375),且比例为10%(处理3)时内质得分最高(67.95分)。

2.2.2 不同处理对汤色和叶底的影响

由表2可知,处理3的汤色表现最好,得分最高(92分),处理4的汤色次之(91分),而处理1~4的汤色都比对照要好,可能是适度的酶促反应有利于改善汤色,而酶促反应太剧烈时,汤色下降。处理3、4的叶底得分较高(90分),可能是适当的酶促氧化改变了叶底的叶绿素等成分比例,导致叶底和茶汤颜色发生了改变。

2.2.3 不同处理对红茶香气和滋味的影响由表2可知,处理3的香气(91分)和滋味(91分)得分最高,说明砂梨多酚氧化酶与揉捻叶的质量比例为10%时,夏秋红茶品质的改善作用最为明显,可能是过少的多酚氧化酶对夏秋红茶中茶多酚类的氧化程度不够,而过多的氧化又会使发酵过度,使红茶滋味变淡,香气变低。

2.3 不同处理对红茶色泽的影响比较

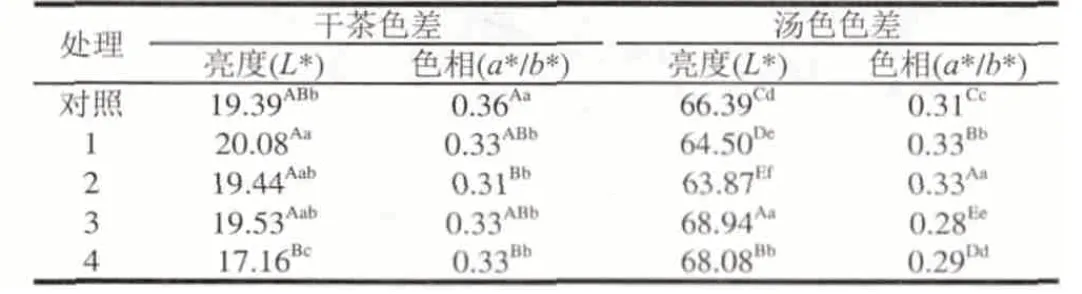

表 3 砂梨多酚氧化酶促进发酵对红茶色泽的影响Table 3 Effects of pre-fermentation addition of polyphenol oxidase on color parameters of black tea

由表3可知,红茶要求干茶的色泽乌黑油润、茶汤的汤色红艳明亮,对干茶和茶汤的亮度(L*)和色相(a*/b*)要求较高。与对照相比,实验组的干茶亮度(L*)变化不大,而干茶色相出现不同程度的下降,可能是因为多酚氧化酶促进了发酵,同时干茶色相值下降;处理1、2的茶汤色相值(a*/b*)明显提高(P<0.01),处理3、4的茶汤亮度明显提高(P<0.01),色相值下降,与相关研究结论一致[17]。可能是少量的砂梨多酚氧化酶提高了与茶汤亮度正相关的茶黄素含量,而过多的多酚氧化酶可能会使茶黄素进一步转化成导致茶汤发暗的茶褐素等其他物质,所以茶汤色泽出现先升后降的走势。

2.4 不同处理对红茶内含成分的影响

表 4 砂梨多酚氧化酶促进发酵对红茶内含成分的影响Table 4 Effects of pre-fermentation addition of polyphenol oxidase on components of black tea

红茶发酵产生的茶黄素、茶红素和酚氨比等是决定品质的重要物质,茶黄素(TF)是红茶茶汤亮度、香味的鲜爽度和浓烈度的重要因素。茶红素(TR)是茶汤浓度为主体,收敛性较弱,刺激性小。茶黄素与茶红素比例适当才能形成优良的品质,而茶褐素(TB)较多时不利于红茶的品质。由表4可知,处理3的TF/TR比例适中,茶褐素含量处于适当水平,同时酚氨比降低(P<0.05),黄酮类含量较少(P<0.01)。

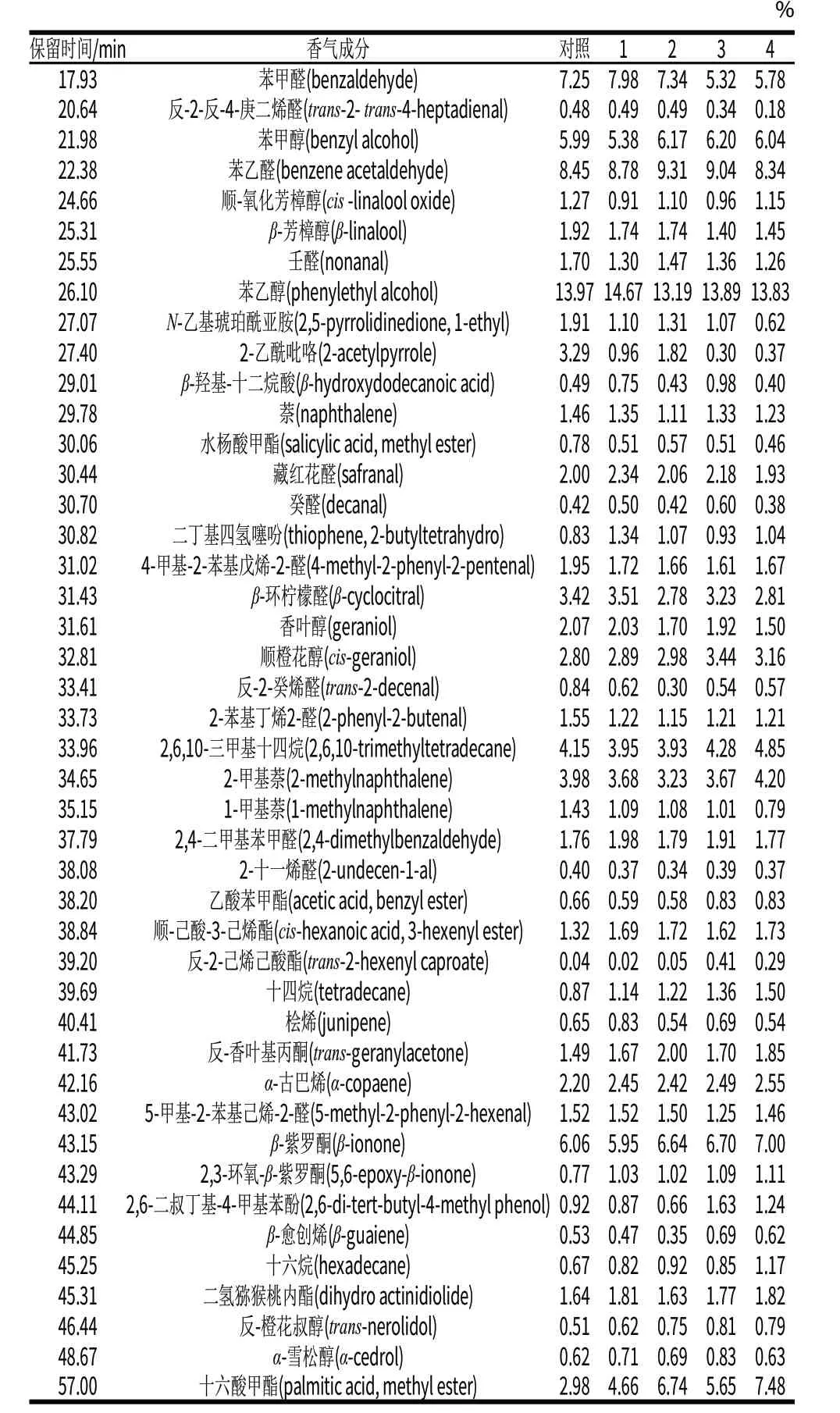

2.5 不同处理对红茶香气组分含量的影响

表 5 砂梨多酚氧化酶促进发酵对红茶香气的影响Table 5 Effects of pre-fermentation addition of polyphenol oxidase on aroma compounds of black tea

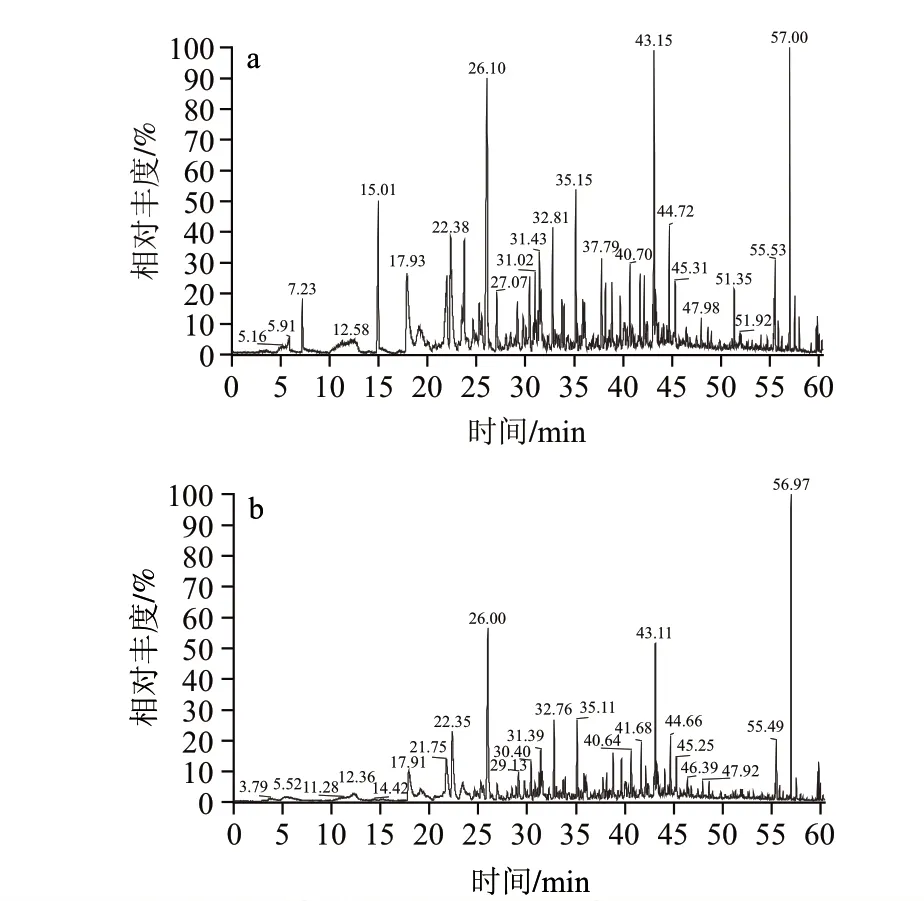

感官评价认为外源酶处理的成品茶香气得到了明显改善,进行香气组分分析,结果如表5所示,并对香气得分最高的处理3和对照进行了图谱(图2)比较。其中部分香气组分经砂梨多酚氧化酶处理后含量明显升高,如β-紫罗酮、橙花醇、α-古巴烯、反-香叶基丙酮、反-橙花叔醇、顺-己酸-3-己烯酯、十四烷、α-雪松醇、十六烷、2,3-环氧-β-紫罗酮、二氢猕猴桃内酯、二丁基四氢噻吩、十六酸甲酯,其中β-紫罗酮具有木香和水果香,比α-紫罗酮更为鲜明的柏木香韵,对红茶香气有重要作用[18];部分香气组分经砂梨多酚氧化酶处理后含量先升后降,如苯乙醇、苯乙醛、苯甲醛、苯甲醇、藏红花醛、反-2-己烯己酸酯等,其中苯甲醇在祁红茶中含量较高[19];而部分香气组分经砂梨多酚氧化酶处理后含量明显降低,如β-芳樟醇、壬醛、水杨酸甲酯、2-苯基丁烯2-醛、2-乙酰吡咯、反-2-癸烯醛、4-甲基-2-苯基戊烯-2-醛、1-甲基萘、2-十一烯醛、5-甲基-2-苯基己烯-2-醛、N-乙基琥珀酰亚胺。处理3与对照相比,β-紫罗酮含量由对照样的6.06%上升到6.70%;橙花醇的含量由2.80%上升到3.44%;α-古巴烯由2.20%上升到2.49%;2,4-二甲基苯甲醛由1.76%上升到1.91%;2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚由0.92%上升到1.63%;反-香叶基丙酮由1.49%上升到1.70%;β-羟基-十二烷酸由0.49%上升到1.98%;反-橙花叔醇由0.51%上升到0.81%;顺-己酸-3-己烯酯由1.32%上升到1.62%;藏红花醛由2.00%上升到2.18%;十四烷由0.87%上升到1.36%;α-雪松醇由0.62%上升到0.83%;2,3-环氧-β-紫罗酮由0.77%上升到1.09%;二氢猕猴桃内酯由1.64%上升到1.77%;十六酸甲酯由2.98%上升到5.65%。

图 2 对照样(a)和处理3样品(b)香气组分图谱Fig.2 GC-MS chromatograms of aroma components in control sample(a) and treatment No. 3 (b)

3 讨论与结论

红茶发酵是以多酚类化合物氧化为核心的过程,儿茶素类被酶促氧化形成茶黄素、茶红素及茶褐素,并促进氨基酸、胡萝卜素等发生偶联氧化形成香气化合物,形成了红茶独特的风味[20]。相关研究[8]发现:鲜叶经过超高压处理后,多酚氧化酶以与底物得以充分接触,红碎茶的感官品质和香气都得到了提高。而多酚氧化酶广泛存在于自然界中,且不同来源的多酚氧化酶可以作用于相同的底物,研究[9-11,21]证实不同的外源酶可以作用同一底物,并可合成红茶的茶黄素和茶红素,并改善茶叶的口感。

3.1 本研究利用砂梨多酚氧化酶促进夏秋红茶发酵发现:砂梨的多酚氧化酶促进了红茶发酵,夏秋红茶品质得到了明显提高,感官评审的结果显示,砂梨多酚氧化酶粗酶液与揉捻叶的质量之比为10%时,红茶感官得分最高,新工艺所制的红茶汤色红艳明亮,叶底红亮,滋味醇厚爽口,香气甜香持久。

3.2 砂梨的多酚氧化酶改善了红茶色泽,实验处理1和处理2的茶汤色相值(a*/b*)明显提高(P<0.01),处理3和处理4的茶汤亮度显著提高(P<0.01),色相值也显著下降(P<0.01),说明新工艺所制红茶的茶汤更加红亮。

3.3 砂梨的多酚氧化酶改善了茶汤内质,与对照相比,实验处理4所制的干茶中的茶黄素(TF)/茶红素(TR)的比值上升了86.05%,可溶性糖含量明显上升(34.34%),黄酮类等苦涩味物质减少了7.94%;酚氨比值也降低了3.96%,说明茶汤的可溶性糖等甜醇类物质增多,同时苦涩味的黄酮类物质减少,夏秋红茶的口感得到了改善。

3.4 砂梨多酚氧化酶也改善了红茶香气检测发现:砂梨多酚氧化酶处理过的夏秋红茶部分香气组分明显升高,如β-紫罗酮、橙花醇、α-古巴烯、反-香叶基丙酮、反-橙花叔醇、顺-己酸-3-己烯酯、十四烷、α-雪松醇、十六烷、2,3-环氧-β-紫罗酮、二氢猕猴桃内酯、二丁基四氢噻吩、十六酸甲酯。

[1] 陈宗懋. 茶叶抗癌研究二十年[J]. 茶叶科学, 2009, 29(3): 173-190.

[2] 陈宗懋. 茶多酚类化合物抗癌的生物化学和分子生物学基础[J]. 茶叶科学, 2003, 23(2): 83-93.

[3] 中国茶叶流通学会. 2012年全国红茶产销形势分析报告[J]. 中国茶叶, 2012(7): 4-6.

[4] 李大祥, 宛晓春, 杨昌军. 茶儿茶素氧化机理[J]. 天然产物研究与开发, 2006, 18(1): 171-181.

[5] 方世辉, 王先锋, 汪惜生. 不同发酵温度和程度对工夫红茶品质的影响[J]. 中国茶叶加工, 2004(2): 19-21.

[6] 刘玉芳, 杨春, 林朝赐. 发酵时间对工夫红茶品质的影响研究初报[J]. 福建茶叶, 2008, 21(2): 21-22.

[7] 赖兆祥, 苗爱清, 孙世利. 花香型红茶红螺春加工新技术研究[J]. 广东农业科学, 2010(10): 121-122.

[8] 谭俊峰, 郭丽, 吕海鹏. 超高压处理对红碎茶感官品质和主要化学成分的影响[J]. 食品科学, 2008, 29(9): 87-91.

[9] TAKSHI T, YUJIMIYATA, KEI T, et al. Increase of theaflavin gallates and thearubigins by acceleration of catechin oxidation in a new fermented tea product obtained by the tea-rolling processing of loquat(Eriobotrya japonica) and green tea leaves[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, 57: 5816-5822.

[10] TAKSHI T, MINE C, INOUE K, et al. Synthesis of theaflavin from epicatechin and epigallocatechin by plant homogenates and role of epicatechin quinone in the synthesis and degradation of theaflavin[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2002, 50: 2142-2148.

[11] TAKSHI T, YOSUKE M, ISAO K. Chemistry of secondary polyphenols produced during processing of tea and selected foods[J].International Journal of Molecular Sciences, 2010, 11: 14-40.

[12] 谷记平. 茶黄素酶促氧化制备技术的研究[D]. 长沙: 湖南农业大学,2004: 1-3.

[13] 王坤波. 茶黄素的酶促合成、分离鉴定及功能研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2007: 1-3.

[14] 林智, 尹军峰, 吴剑民. 出口炒青绿茶品质提升加工技术研究[J]. 食品科学, 2006, 27(3): 161-165.

[15] 黄意欢. 茶学实验技术[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995: 115-135.

[16] 龚自明, 王雪萍, 高士伟. 湖北地方名优绿茶香气组分的GC-MS分析[J]. 湖北农业科学, 2009, 48(7): 1738-1742.

[17] LIANG Yuerong, LU Jianliang, ZHANG Lingyun, et al. Estimation of tea quality by infusion colour difference analysis[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2005, 85: 286-292.

[18] 王秋霜, 陈栋, 许勇泉. 广东红茶成分的比较研究[J]. 茶叶科学,2012, 32(1): 9-16.

[19] 王华夫, 竹尾忠一, 伊奈和夫. 祁门红茶的香气特征[J]. 茶叶科学,1993, 13(1): 61-68.

[20] 宛晓春. 茶叶生物化学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2003: 178.

[21] 王曼玲, 胡中立, 周明全. 植物多酚氧化酶的研究进展[J]. 植物学通报, 2005, 22(2): 215-222.