从伏波铜鼓的史籍记载看伏波崇拜文化的发展范围

林勰宇

(北京大学 历史学系,北京100871)

铜鼓广泛分布于广东、广西、海南等地,曾经是岭南地区少数民族常用的一种器物,在环北部湾地区更是发现出土了大量铜鼓。[1]241-274作为民族文化的物质载体,它的广泛传播和发展不仅揭示了古代岭南地区少数民族政治、经济、文化的发展变化,也体现了民族间的交流、融合与文化传承。有关铜鼓的记载最早见于《后汉书·马援列传》:“援好骑,善别名马,于交趾得骆越铜鼓,乃铸为马式,还上之。”[2]840此后有关骆越铜鼓的记载常见于各种文献,特别是方志和笔记小说之中,这些文字从不同角度记录了铜鼓的发现、流传以及它与人们社会生活、精神文化的密切关系。随着伏波崇拜文化在岭南地区的逐渐发展,铜鼓又成为了伏波文化的一个重要元素。

一 伏波铜鼓之说的产生

古代文献中首次将马援与出土铜鼓相联系,是南宋时期范成大的《桂海虞衡志》,书中“铜鼓”条载:“铜鼓,古蛮人所用,南边土中时有掘得者,相传为马伏波所遗。”[3]范成大提到的铜鼓乃古代蛮夷使用的器物,民间传说这些出土的铜鼓皆是马伏波留下的。范成大认为,这些铜鼓为马伏波当年铸铜马之余埋入土中。

稍晚在王象之的《舆地纪胜》中又有这样的记载:“铜鼓,马援所制。”[4]《舆地纪胜》的内容与《桂海虞衡志》稍有不同,记载了伏波将军马援铸造铜鼓的说法。直到宋代以前,有关铜鼓的文献都只提到铜鼓在岭南少数民族日常生活中的重要作用,这些用途包括宴请宾客、聚众欢庆以及鼓舞斗志,同时铜鼓在这些民族的文化中还代表着尊贵的地位。《后汉书》李贤注引裴氏《广州记》云:

俚獠铸铜为鼓,鼓唯高大为贵,面阔丈余。初成,悬于庭,克晨置酒,招致同类,来者盈门。豪富子女以金银为大钗,执以叩鼓,叩竟,留遗主人也。[2]841

从这些记载中可知,最初铜鼓与马援并无直接联系,但自宋代范成大与王象之的书中提出铜鼓乃“伏波所遗”或“伏波所制”开始,与伏波铜鼓相关的各种传说不断丰富,至明清时期尤为盛行。清代屈大均的《广东新语》中有《器语·铜鼓》条载:

南海庙有二铜鼓,大小各一。大者径五尺,小者杀五之一,高各称广。……或谓雷、廉至交趾濒海饶湿,革鼓多痹缓不鸣,伏波始制铜为之,状亦类鼓。……或曰,《周礼·司徒》有鼓人,掌六鼓四金之事。司马大阅,则群吏致其鼓铎镯钲,以听坐作。故范铜为鼓。皆属军乐。意汉时其制尚存,故伏波铸之。……出庙中所藏,其内有镌云,汉伏波将军所铸。……大抵粤处处有铜鼓,多从掘地而得,其状各异,皆伏波所瘗以镇蛮者。……昔伏波征交趾,……得骆越铜鼓,皆铸为马式表上之。之数铜鼓,或皆铸马式之所余,未可知也。[5]435-438

在上面一段文字中,屈大均介绍了广州南海庙中的伏波铜鼓及其来历,认为或是伏波铸造铜鼓以代替不能使用的皮鼓,或是马援按照《周礼》之制铸铜鼓,或是铜鼓乃马援铸造铜马之余埋以镇蛮之物。在朱国桢的《涌幢小品》、范端昂的《粤中见闻》、张渠的《粤东闻见录》、李调元的《南越笔记》等许多明清笔记小说中都有关于伏波铜鼓的记载。

对于这种现象,《广西通志·金石略十五·郁林州铜鼓三》按云:“铜鼓为僚蛮所铸,马伏波前已有之,故伏波得之,以铸马式,裴渊记甚悉。自石湖有伏波所遗一语,后人遂误为伏波所制。”[6]5891《广西通志》明确指出了明清以来各种有关伏波铜鼓传说的谬误,这些说法并非明清文人的创作,而是采摭记录民间故事与传说的结果,无疑与伏波崇拜文化的进一步发展相关联。

二 伏波铜鼓的地域分布

岭南地区多处出土有旧时铜鼓,史籍所载伏波将军究竟在何处得骆越铜鼓?马援铸铜马式之后,又将剩余铜鼓埋于何处?此问题涉及到马援南征进军路线及伏波文化的传播发展方向,历来被学者们所争论。想要对此进行确切考证,就要首先明确骆越的地理范围。《水经注》卷三十七引《交州外域记》记载:“交趾昔未有郡县之时,土地有雒田,其田从潮水上下,民垦食其田,因名为骆民。设骆王,骆侯、主诸郡县,县多为骆将,骆将铜印青绶。”[7]3045

学者们曾对骆越地理范围进行详细的研究,“学术界目前公认的骆越古国范围最北界为红水河一线,最南至越南红河平原和海南岛,最西至云贵高原东缘,最东至广东省西南部”。[8]马援南征进军路线所经过的广西、越南中北部地区,皆属古骆越之地,“而骆越人是铸造、使用铜鼓的民族”。[1]128

关于马援南征进军路线及所到达之地区,《后汉纪》载:“(建武十八年)夏四月,伏波将军马援、扶乐侯刘隆、楼船将军殷志、平乐侯韩宇击交阯。”[9]大军进至合浦时,扶乐侯刘隆病卒。此后马援统率其军继续南下,缘海而进。《资治通鉴》写道:“马援缘海而进,随山刊道千余里,至浪泊上,与徵侧等战,大破之,追至禁谿,贼遂散走。”[10]

据《后汉书》记载,马援又进入九真郡境内,自无功至居风追击二徵余党都羊,在此期间,根据《水经注》的记载,“(马援)又分兵入无编县”,[7]3051《后汉书》并未记载马援进一步的行军线路,只说“峤南悉平”。[2]839

对于马援军队进入越南前的行军路线,滕兰花在《清代广西伏波庙地理分布与伏波祭祀圈探析》一文中,通过对《后汉书》以及其他地理、地方志、类书中的相关记载,结合徐松石先生与钟典文先生等学者的说法进行了说明:“我们可以猜测马援受命后,率长沙、零陵和贵阳的大军溯湘江南下,从灵渠进入漓江,途径兴安、临桂、荔浦、昭平,到达苍梧,合苍梧郡士卒,兵分三路,其主力由马援率领,经荣县由北流江达南流江流域,段志率部从桂平至横县,再转南行至合浦,马援在合浦合段志部,缘海而进,随山刊道千余里,另一部由刘隆率领沿浔江西上,路经横县、邕宁,转入左江,沿途经过扶绥、崇左、宁明等地,从凭祥进入越南。”[11]依据此论述,马援在进军过程中,其军队曾经经过苍梧郡、合浦郡、郁林郡、交阯郡、九真郡等区域,足迹遍布广西及越南中、北部区域。

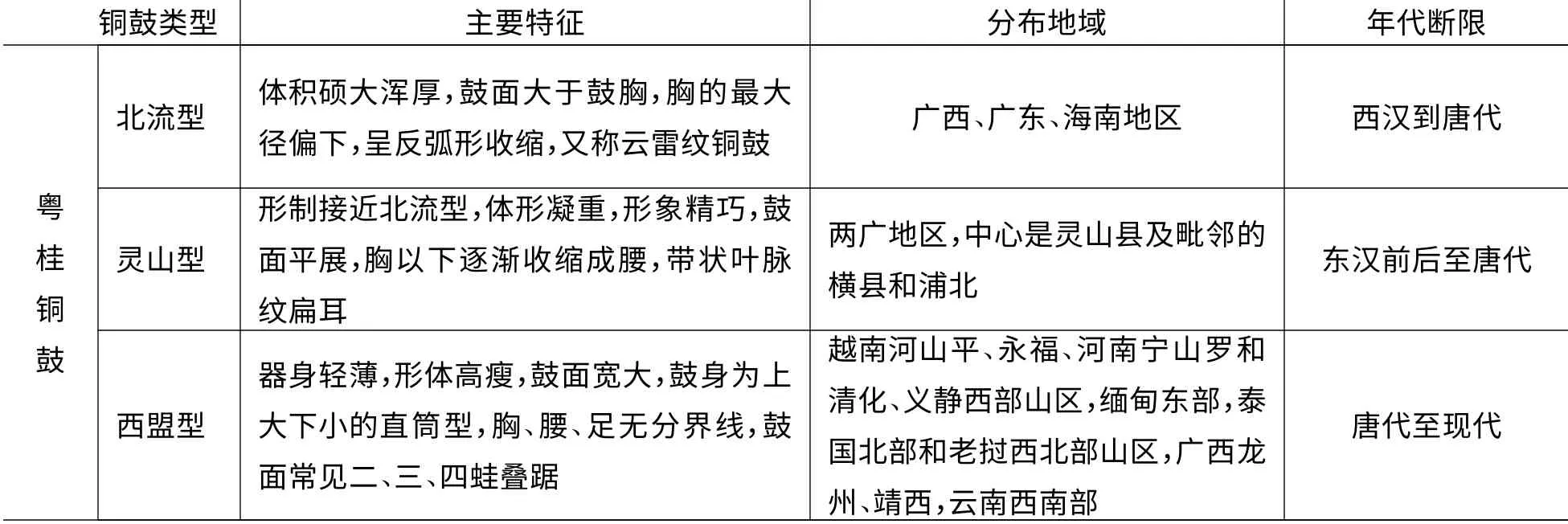

奥地利学者黑格尔于1902年出版的《东南亚古代金属鼓》一书将铜鼓分为四个主要型与三个过渡型,我国学者采用标准器分类法对铜鼓进行分类,主要有万家坝型、石寨山型、冷水冲型、遵义型、麻江型、北流型、灵山型、西盟型八大类型。依此,粤桂铜鼓如下表所示。

粤桂铜鼓类型[12]80-114

结合马援的行军路线和从上表归纳的铜鼓地域及年代分布情况分析,北流型、灵山型铜鼓分布的地区大致相同,流行于西汉中晚期,最晚可至唐代,马援所得之骆越铜鼓,其类型可能为北流型或灵山型。著名铜鼓研究专家蒋廷瑜先生认为,粤桂铜鼓的“分布区正是东汉建武年间伏波将军南征交趾时到达过的地区,有人又把这类铜鼓附会马援所制,名之为‘伏波鼓’”。[12]101马援南征为岭南地区社会安定与经济发展做出了重大贡献,其事迹和功绩在民间广为传颂,而这些铜鼓曾广泛流行的广东、广西、海南等地,是伏波将军南下平叛二徵之乱曾经经过的地区和平叛之后重建地方行政建制的地区,这也正是伏波崇拜文化得以广泛传播的地区。

学者刘锡蕃曾在《岭表纪蛮》中发表了自己对铜鼓来历的见解:

其所以得以林间,大概由蛮民屡叛,官军攻剿,战事激烈,蛮人自度必败,以其笨重难携,遂埋于僻地。一败之后,仓卒奔逃,或远徙不还,或寨焚人孅,地盘为敌所掳,而此物遂亦久藏于地中,不复出世,年湮代远,山洪冲圯,始复为后人所得耳。[13]

可见,虽有马援得铜鼓之事,但马援埋铜鼓之说却不可信。伏波铜鼓分布广泛是伏波崇拜文化进一步发展的表现,也是伏波崇拜文化扎根于岭南尤其是少数民族社会的有力证明。

三 南海庙伏波铜鼓真伪辨析

南海庙伏波铜鼓在明清时期的文人笔记小说中多有记载,极具代表性,它不仅有文献证明,还有实物证据,清代屈大均、范端昂、李调元等人还在南海庙中看到了镌有“汉伏波将军所铸”阳文的铜鼓。考其真伪,有助于了解伏波铜鼓之说产生与演变的来龙去脉。

虽然在《广东新语》中,屈大均未明说镌有“汉伏波将军所铸”字样的是哪一个铜鼓,然明代邝露的《赤雅》有“伏波铜鼓”条云:

伏波铜鼓,……两粤滇黔皆有之。东粤,则悬于南海神庙,西粤则悬于制府听事。东粤二鼓,高广倍之,雌雄互应。俗夷赛神宴客,时时击之,重价求购,多至千牛。制度同而小过半者,诸葛鼓也,价差别矣。[14]

明清时期人们一般称铜鼓之大者为伏波鼓,小者为诸葛鼓,因此屈大均所指当是两铜鼓中较大的一个。据《广东新语》记载,南海庙铜鼓“大者因唐时高州太守林霭,得之于蛮酋大冢,以献节度使郑絪,絪以献于庙中”。[5]435

从地域上来看,高州位于粤西地区南部之广东西南部与广西交界处,乃“古百越地,秦为南海郡地,汉初属南越国,武帝时属合浦郡”。[15]是受伏波文化影响较大的地区,当地土著亦多用铜鼓,屈氏所述似有一定道理,然仔细考证之下,可发现其记载有几处错误。

首先,关于高州太守林霭得铜鼓一事,《岭表录异》、《太平广记》以及《高州府志》均有记载。《太平广记》卷第二百五《乐三》有“郑续”条载:

僖宗朝,郑续镇番州日,有林霭者为高州太守。有牧童因牧牛,闻田中有蛤鸣,牧童遂捕之。蛤跃入一穴,掘之深大,即蛮酋塚也,蛤乃无踪。穴中得一铜鼓,……[16]

由此可见林霭得铜鼓献于节度使郑续乃唐僖宗朝(873 -888年)之事。而郑絪其人,《旧唐书》有传,原文载:

宪宗初,励精求理,絪与杜黄裳同当国柄。黄裳多所关决,首建议诛惠琳、斩刘辟及他制置。絪谦默多无所事,由是贬秩为太子宾客。出为岭南节度观察等使、广州刺史、检校礼部尚书,以廉政称。[1]

郑纟因确曾因“谦默多无所事”而在唐宪宗(805-820年)初年被贬出为岭南节度使,但林霭与郑絪并非同一时代之人。郑纟因任节度使在先,林霭得铜鼓在后,郑纟因与南海庙铜鼓无涉,“郑纟因”乃“郑续”之误。

其次,关于伏波铜鼓来历的三种似是而非的说法,我们基本都可以找出其产生的原因并指出其问题所在。第一种说法认为马援铸造铜鼓,并将其原因归于“濒海饶湿,革鼓多痹缓不鸣”。东汉时期的交阯包括我国的广东、广西、海南以及越南中北部等沿海地区,且不论在这种环境下皮鼓是否会因为受潮、曝晒而变得不能使用,这种说法的产生无疑源于岭南沿海地区居民对炎热潮湿的气候与马援南征故事的牵强附会。

第二种说法将马援铸造铜鼓的原因归于《周礼》,认为马援依周代行军时以鼓和之的制度造铜鼓而作军乐,这种说法同样没有依据。《周礼·地官·司徒第二》载:

鼓人,掌教六鼓、四金之音声,以节声乐,以和军旅,以正田役。教为鼓而辨其声用,以雷鼓鼓神祀,以灵鼓鼓社祭,以路鼓鼓鬼享,以鼖鼓鼓军事,以鼛鼓鼓役事,以晋鼓鼓金奏,以金錞和鼓,以金镯节鼓,以金铙止鼓,以金铎通鼓。凡祭祀百物之神,鼓兵舞、帗舞者。凡军旅,夜鼓鼜,军动,则鼓其众,田役亦如之。[18]314-318

按《周礼》载鼓人掌六鼓四金,确有以鼓声和军旅之制度,然而《周礼》言“以鼖鼓鼓军事”。郑玄注曰:“大鼓谓之鼖。鼖鼓长八尺。”唐代贾公彦“释曰:案《大司马》云‘春执鼓铎,王执路鼓,诸侯执鼖鼓,军将执晋鼓’。郑注云:‘王不执鼖鼓,尚之于诸侯。’则在军以鼖为正,无妨兼有路鼓、晋鼓之等也。”[18]315-316又有大司马一职专司行军作战与田猎之乐,《夏官·大司马》云:

中春,教振旅,司马以旗致民,平列陈,如战之陈。辨鼓铎镯饶之用:王执路鼓,诸侯执责鼓,军将执晋鼓,师帅执提,旅帅执攀,卒长执饶,两司马执铎,公司马执镯,以教坐作进退疾徐疏数之节。[18]765-766

贾疏按:“《司马法》云:‘十人之长执钲,百人之帅执铎,千人之帅执鼙,万人之主执大鼓。’”[11]767从上面一段材料可见,以鼓铎镯饶组成的打击乐确实是行军列阵中一种十分重要的军乐制度。然郑注又云,“路鼓,四面鼓也…… 晋鼓长六尺六寸”。[18]315-316由此可见,用于军事的鼓可以是鼖鼓、路鼓或晋鼓,且只有鼖鼓一种被称为大鼓,不论何种军鼓,皆与南海庙中伏波鼓制度不合。另根据宋代周去非《岭外代答》之描述,“广西土中铜鼓,耕者屡得之。……铜鼓大者阔七尺、小者三尺,亦有极小铜鼓,方二尺许者,”[19]实际出土的铜鼓各种尺寸皆有,因此认为马援依《周礼》之制造铜鼓的说法不能成立。并且,这种制度在东汉是否依然如《周礼》所述尚存疑问。西汉时乐府领郊祭乐、古兵法武乐等,这些皆是从先秦流传至当时的军乐,而到了东汉哀帝时期,“罢乐府官。……郊祭乐及古兵法武乐,……别属他官”。[20]其形式又有了新的发展。关于东汉时期的武乐,一般被认可的说法是,“先秦军乐被西汉乐府以‘古兵法武乐’的形式加以保存,发展至东汉又形成了‘四品乐’之一的‘短箫铙歌’,因此三者间存在着一脉相承的发展演变关系”。[21]“短箫铙歌”即东汉时期的军乐,这种军乐属于打击加吹奏的鼓吹乐,其制度已经与《周礼》中所说的“鼓铎镯铙”之乐相去甚远,所用乐器也已大不相同。

在第三种说法中,铜鼓并非由马援所铸,而是马援收缴蛮夷铜鼓铸造铜马式之后,将剩余铜鼓埋入地下以镇诸蛮夷。这种说法与《后汉书》原文并无相矛盾之处,且与铜鼓在骆越土著中的崇高地位相符。《明史·刘显传》记载:“得鼓二三,便可僭号称王。……鼓失,则蛮运终矣。”[22]由此可见,直到明清时期,岭南地区的少数民族依然对铜鼓保持着崇敬,在他们心目中,铜鼓是与部落的命运相联系、象征着神秘的力量与统治权的神器。由于伏波铜鼓之珍贵,“夷俗最尚铜鼓。时时击之,以为乐。土人偶于土中掘得,辄称是伏波将军……所藏者。土豪富室必争重价求购,即至百牛不惜,与售赝骨董者亡异”。[6]5893南海庙中铜鼓大概与此类似。

宋代方信孺曾在《南海百咏》中记载了南海神庙铜鼓的信息:

铜鼓 南海东西庙皆有之。东庙者,径至五尺五寸,高有其半。俗谓洪圣王旧物。……自唐以来有之,……又府之武库亦有其二,其一盖唐僖宗朝郑续镇番禺日,高州太守林蔼所献。初因乡间小儿见鸣蛙之怪,遂得于酋蛮大冢中,事见《岭表录异》。……鼓形如腰鼓而一头有面,制作精巧,所谓铭志,绝无有也。只周遭多铸蛤蟆,两两相对,不知其何意。[23]

因此,南海神庙中据传为唐代高州太守林蔼所献之铜鼓,除鼓面铸有蛤蟆外,鼓身并无铭文,与屈大均所载铜鼓内有“汉伏波将军所铸”之铭文不符,且方信孺记南海东西庙皆有铜鼓,而至清代只余其二,可见庙中铜鼓已有散失,林蔼所献之鼓疑亦无存。

综上所述,从相关的文献记载与实物材料来看,铜鼓并非“伏波所遗”或“伏波所制”,南海庙伏波铜鼓乃后代附会伏波铸鼓之故事而仿制新造。伏波铜鼓之说的产生和广泛传播,说明铜鼓在岭南地区社会生活中的地位进一步上升,这实际上是伏波崇拜文化不断丰富发展与影响力扩大的结果。

四 海南伏波铜鼓文化与文化圈拓展

最晚在唐宋时期,铜鼓就与伏波崇拜文化紧密地联系在一起,到了清代,这种联系变得更加紧密。《广东新语》中提到:

有咏者云,铜鼓沉埋铜柱非,马留犹着汉时衣。予亦有诗云,山留铜柱水铜船,新息威灵在瘴天。终古马留称汉裔,衣冠长守象林边。又云,朝鸣铜鼓伏波祠,大汉儿孙实在兹。一任金标埋没尽,马人终古识华夷。[5]233

铜鼓与铜柱、伏波庙同样是在伏波文化中具有重要地位的文化符号,且铜鼓还因其具有演奏、祭祀等功能及各种神奇属性而被用于伏波祭祀或陈列于伏波庙中,岭南各地也多有以铜鼓命名、以伏波将军事迹为典故的景物与地点。这种以人名(伏波将军马援)或物名(铜鼓、铜柱)指称的现象,实际上是广泛流传的伏波将军传奇故事的一种表现形式,其背后的寓意则在于岭南地区族群历史记忆的表达。

虽然两伏波并未踏上海南,但由于伏波崇拜文化的扩散等原因,在海南岛西北、西部以及西南部地区的琼山、澄迈、儋州、崖州等地,都有伏波庙及伏波祭祀存在。海南“琼山、文昌、万宁、陵水、昌江和东方等县都出土铜鼓。文昌、昌江、万宁都有铜鼓地名。黎族在40年代还在使用铜鼓”。[22]37据中国古代铜鼓研究会1988年统计,在万宁、琼山、昌江、东方、陵水先后出土了10 面铜鼓。[1]241-274目前海南各地博物馆中收藏有昌江、儋州、临高出土的4面汉代铜鼓,其中分别于1967年和1978年出土于海南西南部昌江县的两面保存完好的汉代铜鼓,正属于典型的北流型铜鼓。此外,在海南地方志中对铜鼓也多有记载,《道光广东通志·琼州府》载:

铜鼓皆伏波瘗以镇蛮。每遇风雨,辄有声,循其声之所出,往往掘得铜鼓。故廉州有铜鼓塘,钦州有铜鼓村,灵山有铜鼓岭,文昌、万州亦有铜鼓岭,皆以掘得铜鼓而名。[24]

海南的伏波铜鼓文化与岭南地区的伏波崇拜文化有着深刻的历史渊源,在铜鼓流传的地区同样存在着与伏波将军相关的各种传说。《康熙澄迈县志·山川志》就记载:

(澄迈)县之西十里有大胜岭。旧郡志:俗传汉军出征屯此大胜,因名。邑志误以昔(路)伏波于此屯兵,出征有功云云。脉自大胜来者迤逦为万岁岗。旧郡志:上有怪石如列屏然,将两侧云雾笼罩。邑志误添时马伏波凯奏接诏谢恩于此。[25]34

此外,《澄迈县志》还记录了与伏波相关的大胜、焚艛、蚂蟥等传说,虽然《县志》认为“两伏波并无到琼,屯兵、谢恩之说,何据云然?只见凭臆创说以娱听闻耳。故特表出之,使后之稽古者毋徒耳食牵合附会可也。”[25]36但这些记载表明伏波将军的传说在这些地区是广为流传的。海南岛主要受伏波崇拜文化影响的区域与广东南部、广西南部以及越南中、北部连成一片,实际上形成了相对独立而特殊的环北部湾地区伏波崇拜文化圈。

这种现象的出现首先是海南岛行政建制设置影响的结果。伏波将军平定交阯复置珠崖县,隶属合浦郡;东汉平帝复置儋耳县,亦属合浦郡。三国时期东吴赤乌年间于徐闻隔海设郡遥领海南,赤乌五年(242年)又派聂友、陆凯平定岛上居民的叛乱,晋太康元年省珠崖并入合浦郡。南朝梁武帝大同年间,于海南岛设崖州,统于广州。至隋开皇九年,中央废珠崖郡设崖州统于广州总管府。此后建制沿革至于唐、五代、宋、元、明、清,海南岛或隶属于广西,或隶属于广东。这种行政建制的设置将琼州海峡两侧的地区纳入同一文化共同体中,中央政府在加强当地社会建设时,伏波崇拜文化也就随之传入海南岛。

这种传播扩散在地方志的文本中表现得最为明显。在海南岛中部、东南部一些地区,虽然当地没有明显的伏波遗迹或相关祭祀的活动,但在当地方志中,两伏波的事迹总会占有一定篇幅。并且由于各地区在修撰地方志时相互参考、传抄,记载两伏波事迹的文本逐渐向东扩散至海南岛其他地区,使得在琼中及以东的一些地区,关于伏波将军以及铜鼓的传说也逐渐流传起来,伏波崇拜也逐渐固定下来。

其次,伏波崇拜传入海南的另一途径是商业活动与海外贸易往来。海南岛因其丰富优质的土产、四通八达的地理位置、发达的航运业等有利条件,一直在与东南亚地区国家的商业贸易中占有重要地位。南宋《诸藩志》对海南在海上交通与贸易方面的优势作了详细归纳:

徐闻有递角场,与琼对峙,相去约三百六十余里,顺风半日可济,……至吉阳,乃海之极,亡复陆塗。外有洲曰乌里、曰苏密、曰吉浪,南对占城,西望真腊,东则千里长沙、万里石床,……

琼州在黎母山之东北,郡治即古崖州也。……属邑五:琼山、澄迈、临高、文昌、乐会,皆有市舶,……

昌化在黎母山之西北,即古儋州也。……又有白马井,泉味甘美,商舶回日,汲载以供日用。……城西五十余里,一石峰在海洲巨浸之间,形类狮子,俗呼狮于神,实贞利侯庙,商舶祈风于是。[26]

海南岛在宋代时与东南亚各国的海上贸易已十分发达,因而受到许多外来文化因素影响,这其中包括受伏波文化影响极深的越南地区。从文献记载看,海南的伏波崇拜大致在唐宋间兴起,这绝非偶然。从白马井为远洋商舶提供日用淡水的情况来看,伏波文化的传入与海上商业贸易的日益繁荣有着重要的联系,唐宋时期也成为伏波崇拜文化传入海南的重要时期。

综上所述,随着岭南伏波崇拜文化的不断传播和发展,海南伏波崇拜文化的传入大致有两个方向,其一从两广地区传来,以地方行政建制为纽带、以地方秩序构建为目的、以文本和祭祀场所为载体;其二则是从与海南有着密切贸易联系的越南等地区传来,以贸易活动为纽带、以流动人员和物品为载体自然传入。

最终,包括广东、广西、海南等地在内的环北部湾地区的伏波崇拜文化圈得以形成。伏波崇拜文化这种以海洋为中心的特殊地域分布说明,以造船与航运业为基础的海上交通在该区域伏波文化的传播中发挥了重要作用。在今天,独特的地缘优势,高度的文化认同,对于继续加强和促进环北部湾经济圈的政治、经济、文化的交流与合作,打造区域发展共赢的新平台,依然具有重要的现实意义。

[1]中国古代铜鼓研究会.中国古代铜鼓[M].北京:文物出版社,1988.

[2](宋)范晔后汉书[M].(唐)李贤,等,注.北京:中华书局,1965.

[3](宋)范成大.桂海虞衡志[M]// 孔凡礼,点校.范成大笔记六种.北京:中华书局,2002:100.

[4](宋)王象之.舆地纪胜[M].北京:中华书局,1992:3245 -3246.

[5](清)屈大均.广东新语[M].北京:中华书局,1985.

[6](清)谢启昆,胡虔.广西通志[M].广西师范大学历史系,中国历史文献研究室,点校.南宁:广西人民出版社,1988.

[7](北魏)郦道元.水经注[M].杨守敬,熊会贞,疏.段熙仲,点校.陈桥驿,复校.南京:江苏古籍出版社,1989.

[8]谢寿球.寻找湮没的一代文明——骆越古都文化遗存考察报告[C]//罗世敏.大明山的记忆:骆越古国历史文化研究.南宁:广西民族出版社,2006:2.

[9](东晋)袁宏.后汉纪[M].北京:中华书局,2002:125.

[10](宋)司马光.资治通鉴[M].(元)胡三省,音注.北京:中华书局,1976:1392.

[11]滕兰花.清代广西伏波庙地理分布与伏波祭祀圈探析[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2006(7):112.

[12]蒋廷瑜.古代铜鼓通论[M].北京:紫禁城出版社,1999.

[13]刘锡蕃.岭表纪蛮[M].上海:商务印书馆,1934:172.

[14](明)邝露.赤雅[M].北京:中华书局,1985:47.

[15](清)顾祖禹.读史方舆纪要[M].贺次君,施和金,点校.北京:中华书局,2005:4735.

[16](宋)李昉.太平广记[M].北京:中华书局,1961:1564.

[17](后晋)刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:4181.

[18](汉)郑玄,周礼注疏[M].(唐)贾公彦,疏,赵伯雄,整理,王文锦,审定.北京:北京大学出版社,1999.

[19](宋)周去非.岭外代答[M].杨武泉,校注.北京:中华书局,1999:254.

[20](汉)班固.汉书[M].(唐)颜师古,注.北京:中华书局,1964:1073.

[21]宋新.汉代鼓吹乐的渊源[J].中国音乐学(季刊),2005(3):86.

[22](清)张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974:5620.

[23](宋)方信孺.南海百咏[M]//王云五.岭表录异及其它二种.上海:商务印书馆,1936:21.

[24](清)阮元,陈昌齐.道光广东通志·琼州府[M].段晓春,郭详文,罗焕好,点校.海口:海南出版社,2006:590-591.

[25](清)丁斗柄,曾典学.康熙澄迈县志(二种)[M].陈鸿迈,点校.海口:海南出版社,2006.

[26](宋)赵汝适.诸藩志[M].杨博文,校译.北京:中华书局,1996:216 -218.