脊柱颈胸段前路微创手术自动拉钩系统的研制

黄义星,池永龙

(温州医学院附属第二医院 骨科,浙江 温州 325027)

脊柱颈胸段一般指颈7至胸4椎体之间的的区域,其前方手术入路各种重要解剖结构错综复杂,并且上胸椎后凸致使椎体深在,使得手术视野狭窄,手术风险高、难度大,一直是脊柱外科手术的难点之一[1-2]。为此,全球的学者们提出了多种前路手术方式,但大多数均为开放手术,手术创伤较大,并发症较多[3-6]。

微创手术具有创伤小、痛苦轻、恢复快、疗效可靠、并发症少等多种优点。然而,在全球范围内关于脊柱颈胸段前路微创手术仅见个别病例报道,尚处于研究的起始阶段,所使用的微创手术相关器械也十分缺乏[7-8]。为了方便这种微创手术的操作,我们专门设计与制作了一种自动拉钩系统,并在新鲜尸体标本上进行了模拟手术操作。

1 设计思路

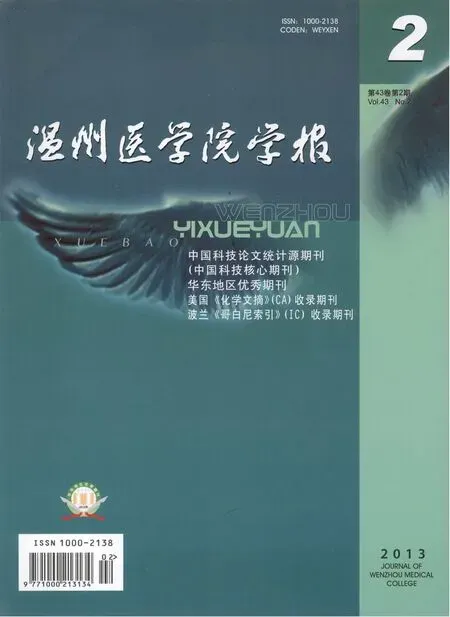

脊柱颈胸段前路微创手术自动拉钩系统主要由三部分组成:第一部分主要是一个不锈钢钢环和一个万向自由臂接口;第二部分主要是四个带齿的连接杆和各种不同深度、宽度的拉钩片;第三部分主要是一个带齿的内镜连接杆。见图1。

该自动拉钩系统的主要特点如下:

①可以通过万向自由臂接口与脊柱微创手术通用的万向自由臂相连接固定,稳定性好,使用方便。

②通过转动手柄,可以使带齿的连接杆在不锈钢钢环上向内、向外移动,并有锁扣装置防止拉钩撑开后在周围软组织的牵拉下自动还原,因此,可以根据实际操作的需要比较方便地调节工作通道的大小。

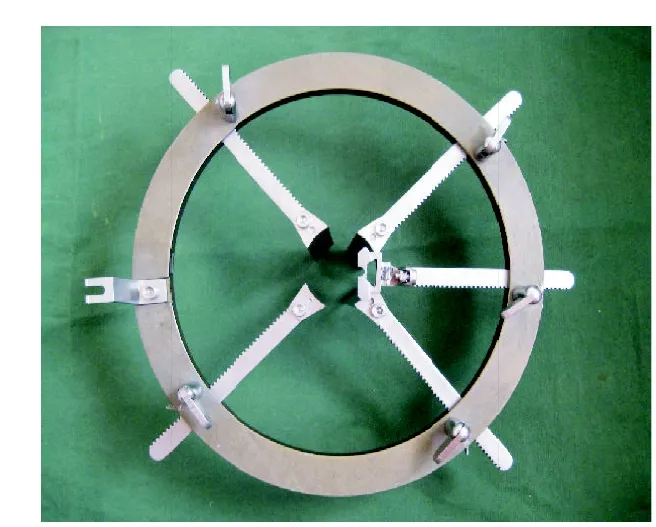

③由于不同节段、不同病人病灶位置距离体表的水平距离不同,因此我们设计了多组不同深度和宽度的拉钩片,可以满足不同节段和不同个体手术操作的需要,使手术操作更方便、安全,见图2。

图1 脊柱颈胸段前路微创手术自动拉钩系统(整体观)

图2 各种不同深度及宽度的拉钩片

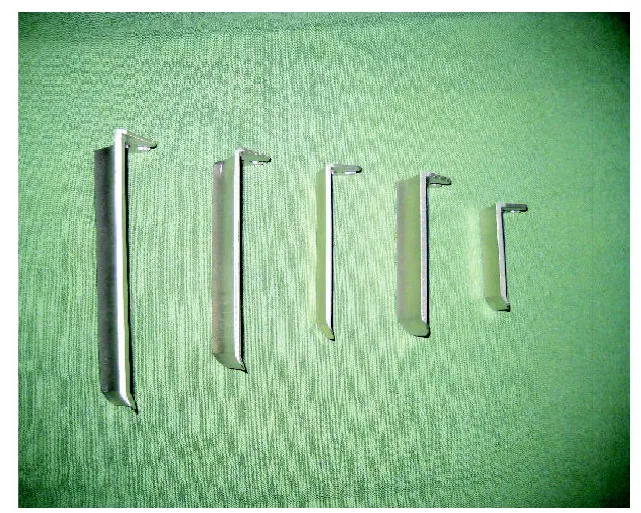

图3 内镜连接杆(可与MED椎间盘镜系统相匹配,其上方的调节螺母能方便地调节内镜的高度)

④带齿的内镜连接杆可以连接内镜系统,通过转动手柄,可以使内镜系统向内、向外移动,同时还有一个调节螺母可以调节内镜的高度,满足手术操作不同阶段的需求,使镜下操作都能在最清晰的视野下进行,保证手术的安全性,这也是该装置的一大创新点,见图3。

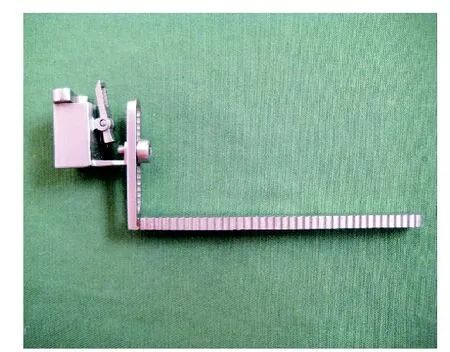

2 在新鲜尸体标本模拟手术中的应用

将4具成人新鲜冰冻尸体放置于操作台上,取仰卧位,肩胛区后方用布巾垫高,使颈肩稍过伸、头偏向左侧。自胸骨柄颈静脉切迹至胸骨角水平作纵形切口,根据需要可沿右侧胸锁乳突肌前缘向头侧延长切口。分离皮下组织,剥离胸骨柄表面骨膜至胸肋关节,用手指将胸骨柄后方软组织钝性分离推开,使用咬骨钳自颈静脉切迹开始向下咬除胸骨柄前层骨皮质和松质骨,注意保留两侧胸锁关节及胸骨柄边缘骨皮质4~8 mm,向下咬除骨质可达胸骨角水平,然后再小心咬除胸骨柄后层皮质骨,将胸骨柄开窗。为了避免损伤胸骨后方重要解剖结构,应注意保持胸骨柄后层骨膜完整。小心地纵行切开胸骨柄后层骨膜,暴露上纵隔。钝性分离,可找到头臂干、左颈总动脉、左右头臂静脉等大血管,然后根据需要暴露的椎体水平选用合适的血管神经入路间隙[1,9-10]。确定入路间隙后,钝性分离出一个“隧道”直至椎体前方。将万向自由臂固定于操作台上,连接并固定自动拉钩系统。先在左右方向上缓慢轻柔地插入1个深度和宽度合适的拉钩片,将拉钩片与自动拉钩系统上的连接杆相连接,稍作牵开,再在前述拉钩的对侧缓慢轻柔地插入另1个深度和宽度合适的拉钩片,将拉钩片与自动拉钩系统上的连接杆相连接,逐渐撑开暴露,然后在头尾方向上缓慢轻柔地各插入1个深度和宽度合适的拉钩片,将拉钩片与自动拉钩系统上的连接杆相连接。这样,4个拉钩片就构成了一个工作通道,将周围重要的血管、神经、气管、食管等重要软组织挡在工作通道外面,大大降低了损伤这些重要解剖结构的风险。并且可以根据具体需要,通过旋转不锈钢环上的手柄来调节工作通道的大小。必要时也可以将内镜系统与自动拉钩系统相连接,在内镜良好的照明和显微放大效果下进行镜下操作,见图4。内镜的位置可以通过旋转不锈钢环上的手柄来移动,并且我们设计了一个调节螺母可以调节内镜的高度,满足手术操作不同阶段的需求,使镜下操作都能在最清晰的视野下进行。使用这套自动拉钩系统,我们在4例新鲜尸体标本上成功完成了椎间盘切除减压、椎体次全切除、椎间植骨、钢板螺钉内固定等模拟手术操作。见图5。

图4 在新鲜尸体标本上,使用自动拉钩系统及内镜系统进行脊柱颈胸段前路微创手术的模拟手术

图5 在内镜辅助下完成了椎间盘切除减压、椎间植骨以及钢板螺钉固定

3 结论

脊柱颈胸段前路微创手术自动拉钩系统使用方便,可以有效结合使用椎间盘镜系统,可在良好的照明及显微放大效果下进行镜下操作,充分保证手术的安全性,同时保持手术的微创效果。该系统非常适用于脊柱颈胸段前路微创手术的操作,也能用于颈椎、腰椎等部位微创手术的操作。当然,我们目前制作的自动拉钩系统使用的是不锈钢材料,如若能使用透X线的材料制作,其效果可能会更佳,期望在将来的研制过程中进一步改进与完善。

[1] Huang YX, Ni WF, Wang S, et al. Anterior approaches to the cervicothoracic junction: a study on the surgical accessibility of three different corridors based on the CT images[J]. Eur Spine J, 2010, 19(11):1936-1941.

[2] Falavigna A, Righesso O, Teles AR. Anterior approach to the cervicothoracic junction: proposed indication for manubriotomy based on preoperative computed tomography findings[J]. J Neurosurg Spine, 2011, 15(1):38-47.

[3] Cauchoix J, Binet JP. Anterior surgical approaches to the spine[J]. Ann R Coll Surg Engl, 1957, 21(4):237-243.

[4] Birch R, Bonney G, Marshall RW. A surgical approach to the cervicothoracic spine[J]. J Bone Joint Surg, 1990, 72(5):904-907.

[5] Lesoin F, Thomas CE 3rd, Autricque A, et al. A transsternal biclavicular approach to the upper anterior thoracic spine[J]. Surg Neurol, 1986, 26(3):253-256.

[6] 肖增明, 詹新立, 宫德峰, 等. 经改良的胸骨柄入路治疗上胸椎肿瘤[J]. 中华外科杂志, 2006, 44(12):817-818.

[7] Le Huec JC, Lesprit E, Guibaud JP, et al. Minimally invasive endoscopic approach to the cervicothoracic junction for vertebral metastases: report of two cases[J]. Eur Spine J,2001, 10(5):421-426.

[8] 池永龙.脊柱微创外科学[M]. 北京: 人民军医出版社, 2006:296-307.

[9] Xu R, Grabow R, Ebraheim NA, et al. Anatomic considerations of a modified anterior approach to the cervicothoracic junction[J]. Am J Orthop, 2000, 29(1):37-40.

[10] 肖增明, 宫德峰, 詹新立, 等. 上胸椎前方手术入路的解剖及其临床意义[J]. 中华骨科杂志, 2006, 26(3):183-186.