支气管动脉128 层螺旋CT 造影分析

温宇 伍筱梅 朱巧洪

温宇, 伍筱梅, 朱巧洪. 支气管动脉128 层螺旋CT 造影分析[J/CD].中华介入放射学电子杂志, 2013, 1(2): 135-139.

近年来,有关支气管动脉在各类肺部疾病中的变化备受关注。研究表明,支气管动脉参与各类肺部疾病病变的发生与发展全过程,并发生相应的形态、功能变化[1-2]。随着多层螺旋CT 及其后处理技术的不断进步,CTA 技术也得到了迅速发展和完善,支气管动脉成像的研究也越来越多[3-6],然而其CTA 诊断至今尚未获得真正的技术上的成功而得以常规应用[7]。笔者对62 例肺部疾病患者支气管动脉128 层螺旋CT 血管造影与DSA 图像资料进行对比,分析支气管动脉128 层螺旋CT 血管造影的图像质量、检测能力及异常表现。

资料与方法

一、一般资料

回顾分析我院2011 年2 月—2012 年8 月间接受支气管动脉栓塞术(bronchial artery embolization,BAE)的咯血患者62 例,BAE 术前均进行了支气管动脉CTA 成像。其中男性35 例,女性27 例;年龄10~81 岁,平均年龄52 岁,中位年龄54 岁。原发病包括支气管扩张41 例,肺结核3 例,肺结核伴支气管扩张3 例,肺部感染13 例,慢性阻塞性肺疾病1 例,左肺发育不全1 例。所有诊断均经纤维支气管镜、经皮肺穿刺活检、手术病理或临床综合检查而证实。

二、支气管动脉CTA 成像方法

1. 扫 描 设 备:Siemens Def inition AS 128 层螺旋CT,患者行常规胸部平扫后做CTA 成像。

2. 方法:经肘静脉或贵要静脉注入非离子型对比剂(优维显370 mgI/ml),剂量为1.1~1.2 ml/kg,注射速率为4~6 ml/s,之后以相同速率注入40 ml生理盐水,采用A、B 双管注射法。利用对比剂示踪触发扫描技术对胸部降主动脉(T5 椎体水平)强化过程进行监测,阈值设定为170 HU,扫描范围从C7 椎体至L1 椎体水平,一次屏气完成扫描。扫描参数为管电压120 kV,管电流140 mAs,螺距1.0,准直器0.6 mm,X 线管旋转速度0.33 s/r。扫描数据经0.75 mm 层厚、0.5 mm 层距重建后传到工作站进行后处理,包括多平面重组(multiplanar reconstruction,MPR)、最大密度投影(maximum intensity projection,MIP)、 容 积 再 现(volume rendering,VR)等,结合多角度旋转、切割等功能充分显示支气管动脉。

三、图像分析

在主动脉期横轴CT 图像上测量降主动脉CT值,测量点定于隆突下水平(T5 或T6 椎体水平),感兴趣区(region of interest,ROI)接近相应血管管腔直径,取其平均值。在CT 增强图像上确认BA,即纵隔内、气管周围所见的自主动脉或其大分支发出的进入支气管肺内的点状或管状增强结构[8]。统计左右BA 的数目、起源、走行及开口位置,测量BA 开口处内径。根据Remy-Jardin 等[5]的标准,支气管动脉开口在降主动脉T5~6 水平的称之为常位BA,除此之外开口在主动脉其他部位或分支上的称之为异位BA。与肋间动脉共干的BA,称其为肋间支气管动脉(intercostal bronchial artery,ICBA),共干支称为肋间支气管动脉干(intercostal bronchial trunk,ICBT)。此种情况下测量ICBA开口处内径,定位ICBT 的开口位置[9]。上述数据测量均由影像诊断及介入医师共同进行。

同时统计62 例患者的支气管动脉DSA 所得的数目、起源、走行和开口位置,并按上述原则测量BA 内径。把CTA 与DSA 的统计结果进行对比分析。

四、统计学分析

利用SPSS 13.0 统计学分析软件对数据进行分析。CTA 与DSA 支气管动脉内径测量差异分析采用t检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

一、支气管动脉CTA 及DSA 显示情况

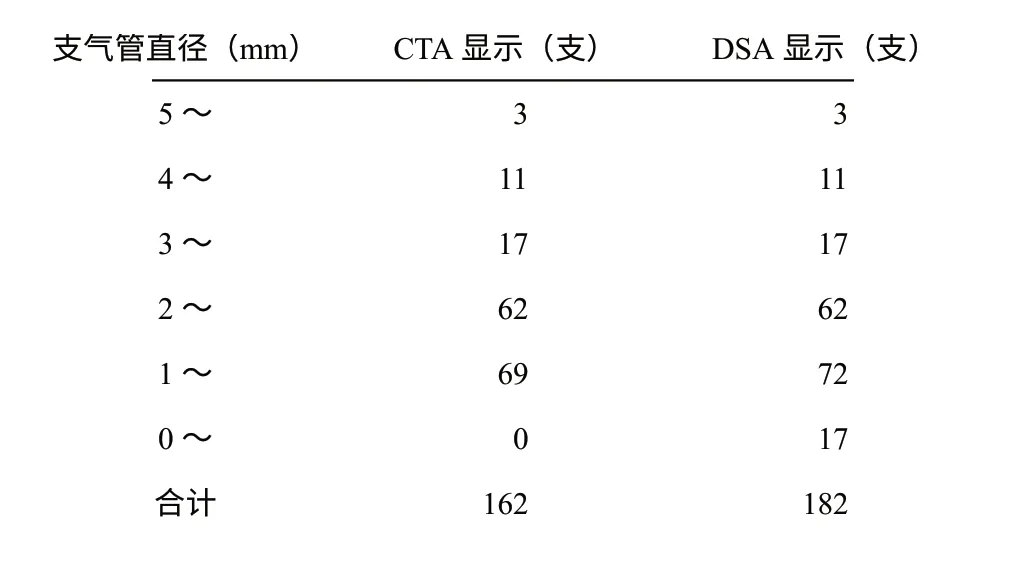

62例患者CTA降主动脉CT值为(351.89±85.59)HU(217~637 HU)。CTA 总共检出BA 162 支,管径为(2.37±0.99)mm(1.20~8.50 mm);DSA 总共检出BA 共182 支,管径为(2.21±1.06)mm(0.50~8.60 mm),包含了CTA 检出的162 支;CTA、DSA 同时检出BA 162 支,CTA 测得管径为(2.37±0.99)mm(1.20~8.50 mm),DSA 测得管径为(2.38±1.00)mm(1.10~8.60 mm),两者测量差异无统计学意义意义(P>0.05)。CTA 未检出BA 20 支,管径为(0.82±0.13)mm(0.50~1.00 mm);CTA 与DSA 显示不同管径BA 的情况见表1,结果显示当BA 直径≤1 mm 时,DSA 的显示能力明显优于CTA;CTA 显示162 支,DSA显示182 支,一致率为89.01%(图1~6)。

表1 62 例咯血患者不同直径支气管动脉的CTA 与DSA 显示情况分析

二、支气管动脉CTA 解剖分布

62 例患者CTA 检出BA 162 支,其起源部位及数量统计见表2。异位左BA 1 支,开口于主动脉弓左侧壁,异位右BA 5 支,开口于右侧锁骨下动脉3 支,右侧胸廓内动脉2 支;左侧ICBT 1 支,右侧ICBT 41 支,左右共干BA 33 支,均开口于T5、6椎体水平降主动脉,右侧BA、ICBT 多开口于降主动脉右侧壁或右前壁,左侧BA、ICBT 及共干BA多开口于降主动脉前壁或左前壁(图7~9)。

三、异常支气管动脉表现

以管径>1.5 mm 为判断BA 增粗的标准[5],CTA 检出增粗的BA138 支,BA 主干不同程度增粗、迂曲,伴或不伴有中途分支增多、增粗,末梢紊乱血管网形成。

图1~6 支扩咯血患者,男,56 岁。图1 为肺窗,示两下肺各基底段支气管柱状扩张,管壁增厚;图2、3 为MIP,示右侧ICBA、左侧BA 增粗、纡曲;图4、5 为VR,示右侧ICBA 及两支左侧BA 三维立体结构,其开口、形态、走行及其与肺动脉关系清晰显示;图6 为DSA,示右侧ICBA,与CTA 显示相符(降主动脉内CT 值418 HU)

表2 CTA 检出62 例咯血患者162 支BA 的起源部位和数量

四、体-肺循环分流的显示情况对照

CTA 检出支气管动脉-肺动脉瘘19 例,该19 例患者CTA 降主动脉CT 值与同层面肺动脉主干CT 值形成浓度差,差值约为(179.31±92.43)HU(74~370 HU),表现为异常支气管动脉增粗、纡曲,病变肺动脉分支均为段及段以上分支,4 例伴分支增粗、迂曲,其余15 例分支未见增粗、纡曲,相应病变肺动脉远端分支对比剂浓度较肺动脉主干高,与降主动脉浓度相若,与正常肺动脉分界模糊,延迟期扫描上述浓度差消失,密度均匀一致;DSA 检出支气管动脉-肺动脉瘘58 例,包含CTA 检出的支气管动脉-肺动脉瘘(图10~12)。

讨 论

一、支气管动脉CTA 成像质量要求

获得良好的成像质量,是影像学诊断的前提,对于CT 血管三维图像,准确的扫描时间是关键因素。扫描时间过早,靶血管密度较淡[10];扫描时间过迟,又有周围其他血管及脏器实质显影的干扰,血管显示效果差。MSCTA 成功的关键在于靶血管内对比剂的浓度达到峰值、周围无干扰时进行扫描成像[11]。本组均采用对比剂示踪触发扫描技术进行扫描,62 例患者CTA 降主动脉CT 值为(351.89±85.59)HU(217~637 HU),均达到或超过200 HU,达到优良的显影浓度[12-13]。本组注入对比剂之后采用生理盐水冲刷,既保持了对比剂的注射流率,又维持了主动脉在扫描内较长时间峰值的同时,降低了对比剂量[14]。另对于支气管动脉CTA 来说,更可降低上腔静脉、右心及肺动脉内对比剂的浓度,与BA 形成密度差,提供良好的成像背景,清晰显示紧贴肺动脉壁走行的BA(图1~6),与DSA 所示结果相吻合。

图7~9 两上肺纤维、钙化性肺结核咯血患者,女,71 岁。图7 为MIP,示右侧ICBA 增粗、纡曲(黑色箭头所示),左侧异位BA(白色箭头所示)开口于主动脉弓左侧壁;图8 为VR 前面观,示右侧ICBA,与其共干右侧肋间动脉亦增粗、纡曲;图9 为VR 后面观,示右侧ICBA(白色箭头所示)及左侧异位BA(黑色箭头所示),分别紧贴左右肺动脉后壁分布(降主动脉内CT 值355 HU)

图10~12 右上肺慢性炎症并支扩咯血患者,女,55 岁。图10 为MIP,示右侧ICBA 增粗、纡曲(白色箭头所示),经右肺门上部入肺后向右上肺病灶供血,同时右上肺尖段肺动脉(黑色箭头所示)密度与右侧ICBA 密度相若,与右肺动脉干形成密度差。图11 为延迟期MIP,示右上肺尖段肺动脉(黑箭)与右肺动脉干密度差消失。图12 为DSA,证实右上肺存在体-肺循环分流,右侧ICBA 增粗、纡曲(白色箭头所示),末梢分支增多、紊乱,右上肺尖段肺动脉(黑色箭头所示)显影

二、支气管动脉CTA 的检测能力

本研究资料显示CTA 对BA 的检出率高,与DSA 的一致率高达89.01%,可靠地反映出BA 的起源、走行情况。有学者研究认为BA 的CTA 显示率主要由BA 的内径大小和其内对比剂的浓度、所用对比剂的碘含量决定[15]。本组患者均采用对比剂示踪触发扫描技术进行扫描,减少了操作技术等人为因素的影响,因此本研究BA 显示率主要由BA 的内径所决定。CTA、DSA 同时检出BA 162 支,从表1 结果可知,当BA 直径>1 mm 时,CTA 与DSA 一致率高;而当BA 直径≤1 mm 时,DSA 的显示能力明显优于CTA。CTA 未检出BA 20 支,直径均≤1 mm。另外,CTA 的空间分辨率高,能真实地描绘出BA 的起源、走行,尤其是异位BA 开口、形态的显示及其与邻近血管的关系(图7~9),与DSA 相比有较大的优势。因此,介入医生在术前可以通过CTA 了解BA 的影像学特点,为术中寻找相关血管提供有意义的指导,缩短手术时间及减少患者和介入医生的辐射剂量。

三、异常支气管动脉表现

多种肺部疾病均能引起BA 扩张,如支气管扩张、肺结核、肺癌、肺间质纤维化、慢性肺栓塞等。尽管不同疾病的发展过程对BA 的影响不尽相同,但这些疾病大多数情况下的转归却近乎一致,即BA 扩张,最后进一步发展引起临床咯血。本组CTA 检出增粗的BA 138 支,主干不同程度增粗、纡曲,伴或不伴有中途分支增多、增粗,末梢紊乱血管网形成。

四、体-肺动脉分流CTA 表现及原理分析

本研究中应用128 层螺旋CT,扫描速度更快,层厚更薄,大大提高了时间和密度分辨率;加之扫描方法的改善,使原来无法观察的细微病变,都可得到良好的显示。本组CTA 发现19 例支气管动脉-肺动脉分流征象(图10~12),表现为异常BA 增粗、纡曲,病变肺动脉分支均为段及段以上分支,4 例伴分支增粗、纡曲,其余15 例分支未见增粗、纡曲,相应病变肺动脉远端分支对比剂浓度较肺动脉主干高,与降主动脉浓度相若,与正常肺动脉分界模糊,延迟期扫描上述浓度差消失,密度均匀一致。分析其原因:由于支气管动脉属于体循环系,其压力为肺循环压力的5~6 倍以上,当体-肺动脉分流形成后,病变区血流基本上来源于BA,因此时主动脉内对比剂浓度高于肺动脉,表现为病变肺动脉远端分支对比剂浓度较肺动脉主干高,与降主动脉浓度相若,又因该处为两股血流相混,往往两者无明确分界,表现为模糊不清。而延迟期扫描时,体、肺循环内的对比剂浓度差已消失,因此上述由浓度差造成的分流征象亦随之消失,表现为密度均匀一致。DSA 检出支气管动脉-肺动脉瘘58 例,包含CTA检出的支气管动脉-肺动脉瘘。CTA 检出支气管动脉-肺动脉瘘的患者例数明显少于DSA,笔者分析认为,一方面与患者个体差异有关,如心率、体-肺循环时间等均会影响降主动脉与肺动脉内对比剂浓度差值大小;另一方面,与分流发生的血管级别,以及分流量的大小有关,即发生分流的血管细,分流量较小的患者,CTA 对其显示仍存在一定的局限性,如何提高CT 对这部分患者分流的显示,是需要进一步研究的课题。

综上所述,128 层螺旋CT 支气管动脉血管造影能全面、清晰地显示主要BA 的开口、走行、管径等情况,当BA 直径≤1 mm 时,其显示能力明显不及DSA;当主动脉与肺动脉内对比剂形成浓度差,能发现分流量较大的体-肺动脉分流征象。

1 孙应实, 黎庶, 赵宝英, 等.肺疾病中支气管动脉改变的多层螺旋CT 研究初探.中国医学影像技术, 2003, 19(6): 678-681.

2 白利利, 薛雁山. 支气管动脉CT 血管造影研究进展. 实用医技杂志, 2011, 18(3) : 264-267.

3 徐秋贞, 王钟江, 居胜红, 等. 64 层螺旋CT 支气管动脉成像观察支气管动脉三维解剖结构. 中国医学影像技术, 2012, 28(1): 90-93.

4 于红, 李惠民, 肖湘生, 等. 支气管动脉CT 血管成像三维解剖学研究. 中华放射学杂志, 2006, 40(4): 369-372.

5 Remy-Jardin M, Bouaziz N, Dumont P, et a1. Bronchial and nonbronchial systemic arteries at multi-detector row CT angiography: comparison with conventional angiography. Radiology, 2004, 233(3): 74l-749.

6 Yıldız AE, Arıyürek OM, Akpınar E,et a1.Multidetector CT of bronchial and non-bronchial systemic arteries. Diagn Interv Radiol,2011, 17(1): 10-17.

7 张洁, 韩铭钧. 支气管动脉的CT 血管成像及影像学研究. 放射学实践, 2010, 25(4): 461-463.

8 Song JW, Im JG, Shim YS, et al.Hypertrophied bronchial artery at thin-section CT in patients with bronchiectasis: correlation with CT angiographic f indings.Radiology, 1998, 208(1): 187-191.

9 孙厚长, 魏渝清, 李喜梅, 等. 16 层CT 支气管动脉成像的临床应用价值. 放射学实践, 2008, 23(7): 767-771.

10 俞同福, 王德杭, 冯阳, 等. 多排螺旋CT 3D 血管成像(CTA)临床应用.实用放射学杂志, 2003, 19(8): 747-750.

11 唐晓军, 刘佳鹏, 谭仲俊. CT 血管三维成像对上腹部肿瘤介入治疗的指导价值. 介入放射学杂志, 2007, 16(6): 375-377.

12 Utsunomiya D, Awai K, Tamura Y, et al. 16-MDCT aortography with a low-dose contrast material protocol. AJR Am J Roentgenol, 2006,186(2): 374-378.

13 Awai K, Hiraishi K, Hori S. Effect of contrast material injection duration and rate on aortic peak time and peak enhancement at dynamic CT involving injection protocol with dose tailored to patient weight. Radiology, 2004, 230(1): 142-150.

14 崔燕海, 黄美萍, 梁长虹, 等. 64 层螺旋CT 冠脉CTA 对比剂注射方案优化. 中国医学影像技术, 2008, 24(3): 374-377.

15 Schoellnast H, Deutschmann HA, Fritz GA, et al. MDCT angiography of the pulmonary arteries: inf luence of iodine f low concentration on vessel attenuation and visualization. AJR Am J Roentgenol, 2005,184(6): 1935-1939.