低碳经济与中国对外贸易关系探析

刘 磊,杜小军

(1.中国人民大学 经济学院,北京100872;2.鲁东大学 商学院,山东 烟台264025)

在人类社会发展过程中,为了获取能源而大量消耗化石能源,致使地层中沉积碳库以较快的速度流向大气碳库,从而引发了温室效应、环境污染等灾难性问题。对于我国而言,2007年我国碳基燃料共排放二氧化碳达到54.3亿吨,居全球第二。在未来的30年,我国将继续处于国际产业链低端的不利地位,处于工业化中期“重化工业”加速发展、工业化与城镇化同时并举的阶段,这个阶段也是能源资源消费快速增长的时期;生产领域、消费领域和流通领域都处于高碳经济的状况,必然导致温室气体的高排放,产生一系列政治、经济、文化、生态等严重后果[1]。

这种严峻的挑战,使得我们必须将推行低碳经济模式,提到国家战略层面上来。发展低碳经济,切实完成我国的节能减排目标,使政府倡导的节能减排理念转化为企业的自觉行动,关键在于研究如何在政府正确引导下探寻符合中国国情的节能减排的市场解决方案。无论我国采取何种节能减排的方式,势必会影响我国的贸易状况和国际竞争力,进而影响长期的经济发展。鉴于此,本文从我国对外贸易发展的角度,在低投入、高产出、低消耗、少排放,能循环、可持续的低碳经济背景下,分析低碳经济对我国对外贸易的影响,并提出适合我国国情的减排规制以及我国对外贸易发展与转型的政策建议。

一、国内外研究现状

(一)经济增长和对外贸易以及二氧化碳排放相关关系研究

国外学者在能源消费和经济增长之间的关系上起步较早,通过协整和Granger因果关系检验等计量方法,研究经济增长与能源消费的相互关系。在二氧化碳排放和经济发展之间的关系研究上,学术界存在分歧,不同国家研究结果各异。一些学者认为二氧化碳排放量和经济发展之间不存在环境库兹涅茨(EKC)曲线关系。Shafic和Brandyoadhyay通过研究1960年到1990年149个国家的二氧化碳排放量与人均收入,发现两者呈现正向线性关系[2];Friedl和 Getzner针对 1960 年1999年的统计数据,对二氧化碳排放量和人均收入进行测算,发现存在着立方关系,EKC曲线不成立[3]。

对于二氧化碳排放和出口贸易两者之间的关系,Machado G,Schaeffer R,worrell E 通过研究巴西的二氧化碳排放与其出口量之间的关系发现:1995年巴西出口每单位产值商品消耗的碳要比进口商品多 56%[4]。FredrichKahll和 DavidRoland -Holst通过分析2002年中国的投入产出表,认为出口导致了中国能源需求的快速增长,尤其是一些关键出口部门,出口产品中的能耗远大于生产过程中的耗费[5]。李丽平、任勇、田春秀认为贸易是导致二氧化碳气体排放增加的重要原因[6]。王正鹏、李莹、李德贵通过我国进出口贸易与二氧化碳排放量关系的研究,认为2006年我国对外贸易为进口国承担了14.4亿吨二氧化碳,约占我国当年二氧化碳排放量的25.27%[7]。许广月和宋德勇通过实证得出结论,出口贸易是碳排放和经济增长的 Granger原因[8]。

(二)碳税与经济增长的关系

各国在制定碳税政策时必然要考虑的一个问题就是碳税政策对经济增长和环境带来的影响。Baranzini et al认为碳税政策一方面可以提高商品价格,进而鼓励人们节约能源,改变消费习惯和结构,从而减少了二氧化碳的排放。另一方面可以把收取的碳税以合理的方式投放回社会,鼓励那些节能减排行业的发展,从而改变整个社会的经济结构[9]。Hammar和Jagers认为不同家庭对碳税政策的反映不同,应针对不同的产品征收不同的碳税[10]。Wissema和 Dellink指出,10 欧元/吨~15欧元/吨的碳税将会导致爱尔兰二氧化碳排放在1998年的水平上减少25.8%。他们针对同样的减排效果,对能源税的税收水平也作出了估算,要达到减少1吨二氧化碳的效果,需要征收的能源税是40欧元~45欧元,远高于碳税[11]。

我国学者张明文等在我国1995年到2005年GDP、能源消费量数据基础上,建立了面板分析模型,得到结论是征收碳税能够增大我国大部分地区的经济规模,同时可以抑制东部地区能源消费[12]。朱永彬等利用一般均衡模型(CGE),引入生产型碳税和消费性碳税,并区分高中低3种税率共6种情况对碳税的节能减排效果以及对国内宏观经济的影响进行了分析,结果发现碳税的实施可以有效地减少二氧化碳的排放量,并且降低了高碳含量能源产品的供给和需求,并对非能源部门产生一定影响[13]。彭红枫等在投入产出模型的基础上依据2007年投入产出表和各省数据测算了我国东中西部样本地区的碳排放量,得到结果是东部地区大部分行业的碳排放强度低,生产技术水平较高;碳税水平越高,如果地区越不发达,则该地区税负增加幅度越大,进而区域经济发展不平衡[14]。

二、中国的碳排放现状分析

(一)中国能源消费与碳排放现状

受能源资源禀赋的制约,我国是世界上少有的以煤炭为主的能源消费国之一。自1978年中国改革开放以来,经济发展迅速,快速的经济发展和以煤炭为主的能源消费结构特点共同决定了我国二氧化碳排放的特点。从2001年到2010年,煤炭消费占终端能源消费的比重均在65%以上,平均值为68.1%。中国已经形成了“煤为基础,多元发展”的能源生产和消费结构,煤炭在能源消费结构中占的比重太大,给中国的节能减排带来了不小的压力。

我国2001~2010年3个主要种类能源(煤炭、石油、天然气)碳排放量都在不断上升,并且煤炭在整个碳排放量中占的比重非常大,2001年的比重为78.64%,2010年比重为80.39%,而且从2001年到2010年这10年间,煤炭的碳排放量所占比重均在77%以上,由此可见我国是极度依赖煤炭资源的国家,而且随着经济水平的不断提高,我国能源消费结构中煤炭所占的比重非但没有减小,而且在不断增大。在当前的情况下,要降低碳排放量,首要的就是要减少煤炭资源的消费,同时提高煤炭的利用效率。另外从2006年开始,中国石油和天然气碳排量也在不断增大,说明我国近年来开始重视能源消费比例的调节,更多的使用清洁能源。全国碳排放总量2001年为88 803.19万吨,2010年变为 183 912.91万吨,增加了95 109.72万吨,10年间增加了2.18倍;全国煤炭碳放总量1999年为69 838.04万吨,2010年变为147 862.78万吨,10年间增加了2.11倍;石油、天然气的碳排量也在不断增加,但占总排放量的比重相对较小。尽管我国一直致力于节能减排的工作,但数据上来看,2001年到2010年中国的碳排放总量不断增加,说明中国实现减少碳排放量,发展低碳经济还有很长的路要走。

(二)中国碳排放与世界发达国家比较

为了更好分析中国碳排放情况与世界发达国家的差距,下面我们通过数据来对中国、美国、英国、日本4个国家进行比较分析。

1.中国碳排放总量与世界发达国家比较

中国、美国、日本碳排放量都在逐年上升,但日本总体变化幅度不大,英国变化幅度更小,2007年碳排放量甚至低于1960年的水平,美国上升幅度较大,而且排放量一直在中国之上,但中国碳排放量从1972年后大幅度上升,在2005年与美国基本持平(2005年美国排放量为5 836 473.536千吨,中国排放量为5 609 477.744千吨),并在2006年超过美国(2005年美国排放量为5 753 146.848千吨,中国排放量为6 108 276.384千吨),由此可见中国碳排放量增速十分迅猛。早在1960年,美国的排放量就达到了2 919 357.952千吨,远远大于中国的780 087.584千吨,日本的232 590.72千吨,英国的583 821.76千吨,该年的碳排放量美国是中国3.74倍,而在2005年中美碳排放量基本持平,中国2005年的碳排放量是1960的7.19倍。分析原因在于中国1978年实行改革开放之后,中国的经济增长方式一直是以高耗能为主的粗放型经济发展模式,后果就是以煤炭为主的能源大量消耗,碳排放量急剧增加,在2006年已经超过美国成为世界上碳排量最大的国家。另外日本和英国两个国土面积较小的岛国碳排放量一直保持较少,这与两个国家国土面积有关,更重要的是两个国家都是依靠科技技术优势发展的集约型发展国家,另外一个原因是两个国家把碳排放量较高的产业转移到国外,这一点日本尤为突出。

2.中国碳排放强度与世界发达国家比较

碳排放强度,即生产单位国内生产总值(GDP)的二氧化碳排放量。该指标主要是用来衡量一国经济同碳排放量之间的关系,如果一国在经济增长的同时,每单位国民生产总值所带来的二氧化碳排放量在下降,那么说明该国就实现了一个低碳的发展模式。

在2009年9月22日于美国纽约召开的联合国气候变化峰会上,中国国家主席胡锦涛宣布,中国将在2020年前大幅度降低碳排放强度。为了比较中国与世界发达国家的碳排放强度的差距,我们使用EIA(THE U.S.Energey Information Administration)计算的各国碳排放强度数据,对中国、美国、英国、日本的碳排放强度进行比较。

我国碳排放强度远高于美国、日本、英国这些发达国家,并且高于世界平均水平。1980年的我国的碳排放强度为6.73,美国为0.82,英国为0.51,日本为0.36。1990年我国碳排放强度为4.15,但仍然高于美国的0.61,英国的0.39和日本的0.27,以及世界的0.70。虽然与美、英、日比较来说我国的碳排放强度要高出许多,但是我国碳排放强度呈现明显的快速下降趋势,与发达国家的差距在不断缩小。改革开放后碳排放强度迅速下降,在2001年达到历史最低点为1.94,同时期美国为0.51,英国为0.27,日本为0.28,世界为0.60。但在2002~2004年,我国的碳排放强度又出现上升的趋势,主要原因在于碳排放总量的快速增加,2002~2004年我国碳排放增长率为13.69%,远高于世界平均水平3.61%。2004年,我国碳排放强度为2.52,但随后我国的碳排放强度又呈现下降趋势,2007年这一数据变为2.22。另外还有一点值得注意:我国的碳排放强度要低于发达国家同时期的碳排放强度。虽然我国目前碳排放强度高于主要欧美发达国家,但这与我国所处的经济发展阶段有关。中国作为一个发展中国家,所处的发展阶段决定了碳排放强度不会迅速下降到与发达国家相同的水平。

三、低碳经济对我国对外贸易影响的实证分析

近年来我国对外贸易量增长迅速。与此同时,我国碳排放总量、人均碳排放量都呈现同样的增长的态势,也就是说我国的碳排放量和对外贸易量的增大可能存在线性关系。国内许多学者在对我国的分析中也证实了这一点。在前面分析的基础上,建立对外贸易和碳排放量之间的模型,利用我国1978~2010年的数据分别进行单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验等计量分析。

(一)模型说明

下面建立碳排放量与我国对外贸易之间的模型。为了能够详细分析我国进出口对碳排放量的影响,我们分别选取出口额、进口额和净出口额作为自变量,二氧化碳排放量作为因变量,具体模型如下:

其中,LnCOt为t时期我国二氧化碳排放量;LnEXt为t时期我国出口额;LnIMt为t时期我国进口额;LnNXt为t时期我国净出口额。β、γ、δ分别为我国出口额、进口额和净出口额的相关系数。如果β值为负值,说明我国出口贸易的增加对我国碳排量有减少的作用;如果β值为正值,说明我国出口贸易的增长对我国碳排放量有正向的作用。根据上面对我国贸易发展的影响,我国贸易处于粗放发展阶段,出口产品制造过程中存在着大量的碳排放,因此我们这里估计β值为正值。γ值代表进口与我国碳排放的关系,简单分析来看,我国进口商品直接消费的话就不需要该商品在我国生产,从而可以起到减排的作用,这样γ值理应为负值。但考虑到我国目前的发展阶段和发展方式,出口加工是我国出口最主要的贸易方式,占我国出口额的50%以上。而出口加工的贸易方式意味着我国进口商品多数是半成品,在我国还需要经过下一步的加工然后出口,而不是在我国直接消费,这样就会引起我国碳排放量的增加。因此,这里我们无法估计γ值的正负,留作下面计量分析后再得出结果。δ是我国净出口与碳排放量的相关系数,我国已经保持贸易顺差相当长的一段时间,因此δ值与β值应该为同样的正负关系。数据选取上我们采用1978~2010年的数据,其中进出口额来源于我国商务部网站的数据统计,而二氧化碳排放量则是根据历年《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》计算而成。

(二)计量结果说明

本文利用eviews6.0软件,对上述变量进行平稳性检验,检验结果如下。

表1 平稳性检验

根据表1可以发现,在5%的置信水平下,4个变量水平均不平稳,经过一阶差分后变成平稳变量。一阶平稳之后就即存在进行协整检验的条件,进行协整检验是为了排除出现伪回归的现象,理论上说,各个变量独立来看是没有关系的,然而他们之间存在稳定的特定关系,那么可以是协整的。鉴于本文是多变量方程,因此可以采用Johansen检验对此进行判断,软件结果如下。

表2 Johansen检验

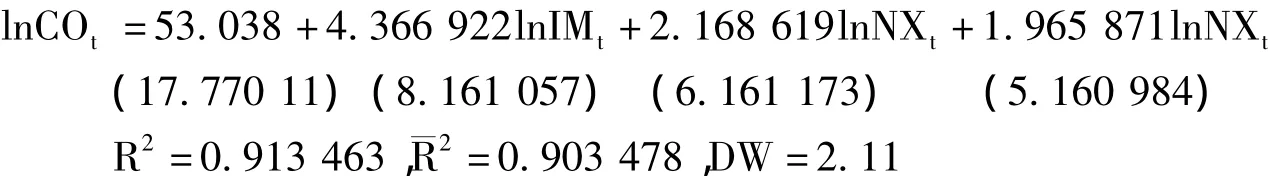

根据表2可以发现,上述4个变量之间至少存在一个协整关系,因此具备了进行下一步回归分析的条件。具体回归估计结果为:根据回归方程估计结果可以发现,二氧化碳排放量与出口、进口及净出口呈明显的正相关关系,相关系数分别为4.37、2.17、1.97,其中,二氧化碳排放量与出口相关性最为明显,出口每增加1个百分点,二氧化碳排放增加4.73个百分点,而进口每增加1个百分点,二氧化碳排放增加2.17个百分点,净出口每增加1个百分点,二氧化碳排放增加1.98个百分点。在这里进口和二氧化碳排放量之间存在正向的关系,即进口每增加1个百分点,二氧化碳排放增加2.17个百分点,这一点看起来似乎没有道理,为什么我们进口别人的东西,这些东西都在国外生产,不可能引起国内碳排放量的增加。原因在于我国的国际贸易方式,我国的贸易方式中加工贸易占50%以上,我们进口的多数是半成品,还需要在国内进行加工后再出口,而不是直接进行消费,而这一模式也就导致了加工贸易中的进口会进一步导致我国二氧化碳排放量的增大。从这个角度来看,我们的对外贸易当中有相当部分的碳排放量是代替其他国家在中国排放的。

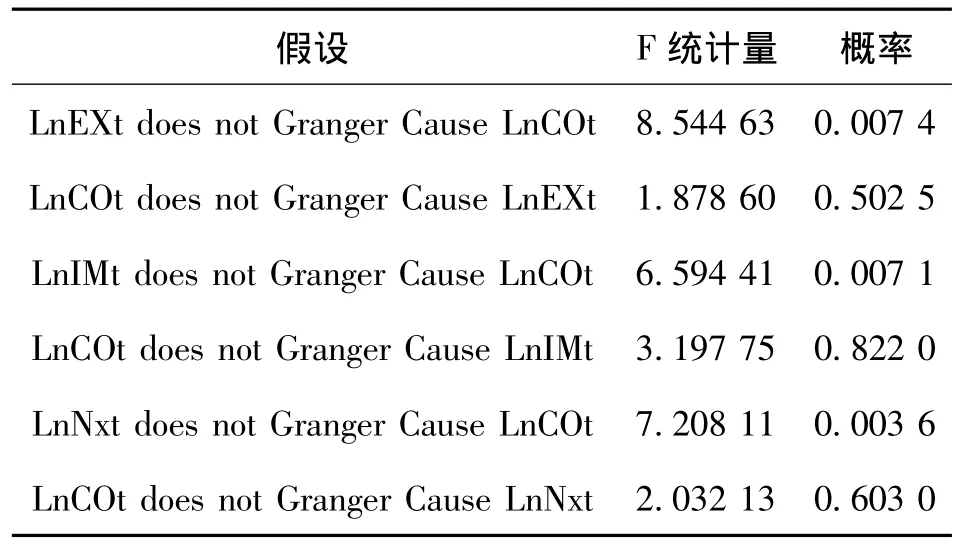

为了进一步检验二氧化碳排放和出口、进口及净出口之间的关系,可以通过格兰杰因果分析两者之间的因果关系。格兰杰因果检验结果如表3。

表3 格兰杰因果检验

可以发现,拒绝出口不是二氧化碳排放的格兰杰原因的概率、拒绝进口不是二氧化碳排放的格兰杰原因的概率和拒绝净出口不是二氧化碳排放的格兰杰原因的概率分别是0.007 4、0.007 1、0.003 6,因此,可以认为出口、进口和净出口均构成二氧化碳排放的格兰杰原因。而拒绝二氧化碳排放不是出口的格兰杰原因的概率、拒绝二氧化碳排放不是进口的格兰杰原因的概率和拒绝二氧化碳排放不是净出口的格兰杰原因的概率分别是0.502 5、0.822、0.603,因此可以认为二氧化碳排放并不能构成出口、进口和净出口的格兰杰原因。

四、低碳经济背景下合理发展我国对外贸易的政策建议

(一)加强国际间交流与合作,树立正面积极的国际形象

中国需要在应对气候变化的国际舆论中掌握主动,树立自身负责任大国的形象。中国需要逐渐掌握世界政治经济秩序及其制定游戏规则的主动权,积极参与国际气候制度的构建,体现中国的影响并保障中国发展的长期利益。中国应当充分利用国际气候制度造法性条约的国际法性质,在国际气候制度构建过程中发挥更为重大的作用。

(二)积极转变贸易模式,大力发展低碳贸易

努力改变加工贸易为主的贸易方式,调整出口商品结构。我国加工贸易的比重占到全部贸易的50%左右,而且大都数年份在50%以上。我国出口以工业制成品为主,但大部分工业制成品属于低技术含量、低附加值的劳动密集型产品,其主要目的是利用中国廉价的劳动力以及中国同样低廉排污成本,而且高污染制成品的比重在呈现上升趋势。转变加工贸易为主的贸易方式需要中国外贸企业开发自主产权的高新技术产品,这是中国摆脱为别人打工的最终路径。但是客观来说,这一目标不可能在短期内完成,所以调整出口商品结构是目前较为可行的方法。在加工贸易的方式下,政府予以指导,并给与企业一定的资金补助,鼓励企业选择那些高技术、高附加值、低污染的产品加工,既可以增加国内的收入,同时又可以避免替发达国家排放过多的二氧化碳[15]。

加大出口退税的调控力度,严格控制“两高一资”产品出口。“两高一资”是指高污染、高能耗、资源密集型初级产品,这些产品的出口在我国国际贸易发展初期,为我国带来了大量的外汇收入,但同时也给我国带来了数量巨大的二氧化碳排放,随着我国经济实力的不断增强以及出口产品结构的升级调整,应严格限制“两高一资”的产品出口。同时,提高那些低污染、低耗能、技术密集型的出口退税,从政府的角度给予补贴,鼓励出口外贸企业走低碳、低污染之路。

大力发展服务贸易,服务贸易属于低碳行业,发展服务贸易可以减少能源和资源的消耗,获得产业高端附加值的服务品。大力发展服务贸易可以促进对外贸易增长方式的转变,改变我国加工出口工业制成品的贸易方式,推动我国从贸易大国向贸易强国转变。

(三)出台政策措施,建立碳排放交易体系

碳排放交易体系的建立和发展,会鼓励企业使用和投资可再生资源、清洁能源,促成可再生能源的规模化发展,为低碳经济提供持续的动力。目前,国内北京、上海、天津等地已经建立碳排放交易市场,逐步建立符合低碳经济发展需求的中国国情、对接国际规则的自愿性碳排放交易体系,是中国发展低碳经济的重要任务。有了完善的供求、竞争、价格、风险等市场机制,有了相关的法律,才能创造出相对公平的交易环境,才能利用市场机制促进低碳产业发展,确保环境资源在低碳产业中得到最有效的配置,促进国家低碳技术的创新和应用。

(四)积极构建促进低碳发展的政策机制,大力支持低碳技术的创新和应用

从国际经验看,政策机制和技术创新是向低碳经济转型必不可少的条件。中国也应该做好这方面的工作。首先,在政策机制方面,开征碳税和推行碳交易。碳税对于减少碳排放、促进低碳产业发展有明显的作用。国家有关部门应密切协作,调整税收政策,建立适应中国国情的支持低碳产业发展的税收体系。碳排放交易体制对促进各地区、各单位之间利益均衡、提高减排效率也有重要作用。其次,要多管齐下,支持技术创新,促进低碳技术的重大突破。以低耗能、低污染为基础的“低碳经济”,一个重要的支撑就是“低碳技术”,因此,发展低碳技术成为低碳经济发展的必然选择。

[1]张坤民,潘家华,崔大鹏.低碳发展论:上[M].北京:中国环境科学出版社,2009.

[2]Shafic,Brandyoadhyay.Economic Growth and Environmental Quality[Z].Washington D C:The World Bank,1992.

[3]Friedl B,Getzner M.Determinants of CO2in a small open economy[J].Ecological Economics,2003,45:133 -148.

[4]Machado G,Schaeffer R,worrell E.Energy and carbon embodied in the international trade of Brazil:An input- output approach[J].Ecological Economics,2001,39:409 -424.

[5]FredrichKahll,DavidRoland - Holst.Growth and Structural Change in China's Energy Economy[J].Energy,2009,(7):899 -903.

[6]李丽平,任勇,田春秀.国际贸易视角下的中国碳排放责任分析[J].环境保护,2008,(6),62-64.

[7]王正鹏,李莹,李德贵.进出口贸易对中国能源二氧化碳排放影响的初步分析[J].中国能源,2008,(3),14-17.

[8]许广月,宋德勇.中国碳排放环境库兹涅茨曲线的实证演技:基于省域面板数据[J].中国工业经济,2010,(5):43-45.

[9]Baranzini.A future for carbon taxes[J].Ecological Economics,2000,(3):399 - 412.

[10]Hammar H,Jagers S C.What is a fair CO2tax increase?On fair emission reduction in the transport sector[J].Ecological Economics,2007,(61):380 -387.

[11]Wissema,Dellink.AGE analysis of the impact of a carbon energy tax on the Irish economy[J].Ecological Economics,2007,(4):677-680.

[12]张明文,张金良,谭忠富,等.碳税对经济增长、能源消费与收入分配的影响分析[J].技术经济,2009,(6):49-50.

[13]朱永彬,王铮.碳税对我国经济影响评价[J].中国软科学,2010,(12):38 -40.

[14]彭红枫,吴阳.碳关税对我国区域经济发展的影响[J].技术经济,2011,(2):49-50.

[15]武健鹏.产业融合:资源型地区产业转型路径[J].理论探索,2012,(2):103-105.

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)