我国纺织业产业内贸易实证分析

王 娜

(辽宁对外经贸学院国际经济与贸易研究所,辽宁大连116052)

20世纪80年代初,随着新贸易理论的提出,以规模经济和产品差异为核心思想的产业内贸易理论体系逐步建立,从此西方学者开始了对这一领域的实证研究。在国际贸易中,产业内贸易所占的比重越来越大,伴随着其成为国际贸易的重要组成部分,对产业内贸易理论及影响因素的研究也日益成为国际贸易领域理论界的研究重点。

总的来看,产业内贸易以其巨大的规模、多样的形式和独有的特征影响着整个世界的经济。不同发展程度的国家产业内贸易程度尽管差别很大,但大致上都呈稳步增长的态势。发达国家美国、英国、法国、德国、加拿大,新兴工业国家巴西、韩国、墨西哥,以及发展中国家印尼、泰国、和马来西亚,产业内贸易都已经达到了很高的水平,1996年英国和法国两个国家的产业内贸易指数都超过了80%。这说明,产业内贸易水平对一个国家经济发展具有重要意义。

一、产业内贸易的一般概述

(一)产业内贸易的基础概念

产业内贸易也称为水平贸易(Horizontal Trade)或双向贸易(Two-Way Trade),指一个国家在出口的同时又进口某种同类产品。产业内贸易的产品是双向流动的,即同一产业内部,产品的进口贸易和出口贸易会同时发生。多样化是产业内贸易中产品的主要特点,这些产品可能是资本密集型产品,也可能是劳动密集型产品;可能是高技术产品,也可能是标准技术产品。但是产业内贸易的产品必须满足两个条件:第一,在消费上这些产品能够互相替代,第二,生产这些产品所需要的生产要素是相近或相似的。

(二)产业内贸易对我国纺织业发展的重要性

一国某一产业的产业内贸易水平对该产业的国际分工地位和国际竞争力都会产生重要影响。我国纺织业在对外贸易活动中表现活跃,为我国出口创汇和增加就业发挥了重要作用。尤其是近几年,我国纺织业得到了快速发展,我国已成为世界纺织品和服装第一出口国。因此,注重我国纺织业产业内贸易发展具有重要的现实意义。

二、我国纺织业发展现状

纺织业是我国国民经济的支柱产业之一。长期以来,在满足国内衣着消费、增加出口创汇、积累建设资金及为相关产业配套等方面发挥了重要作用。在世界主要纺织品出口国中,我国迅速超过德国、意大利,成为世界头号纺织品出口国。中国纺织品已远销世界100多个国家和地区,成为美国、日本和欧洲等发达国家的最大纺织品供应者,对香港特区的纺织品出口中有相当大的部分是经香港转口到欧美等国的。可见,我国已经成为名副其实的世界上纺织业大国。

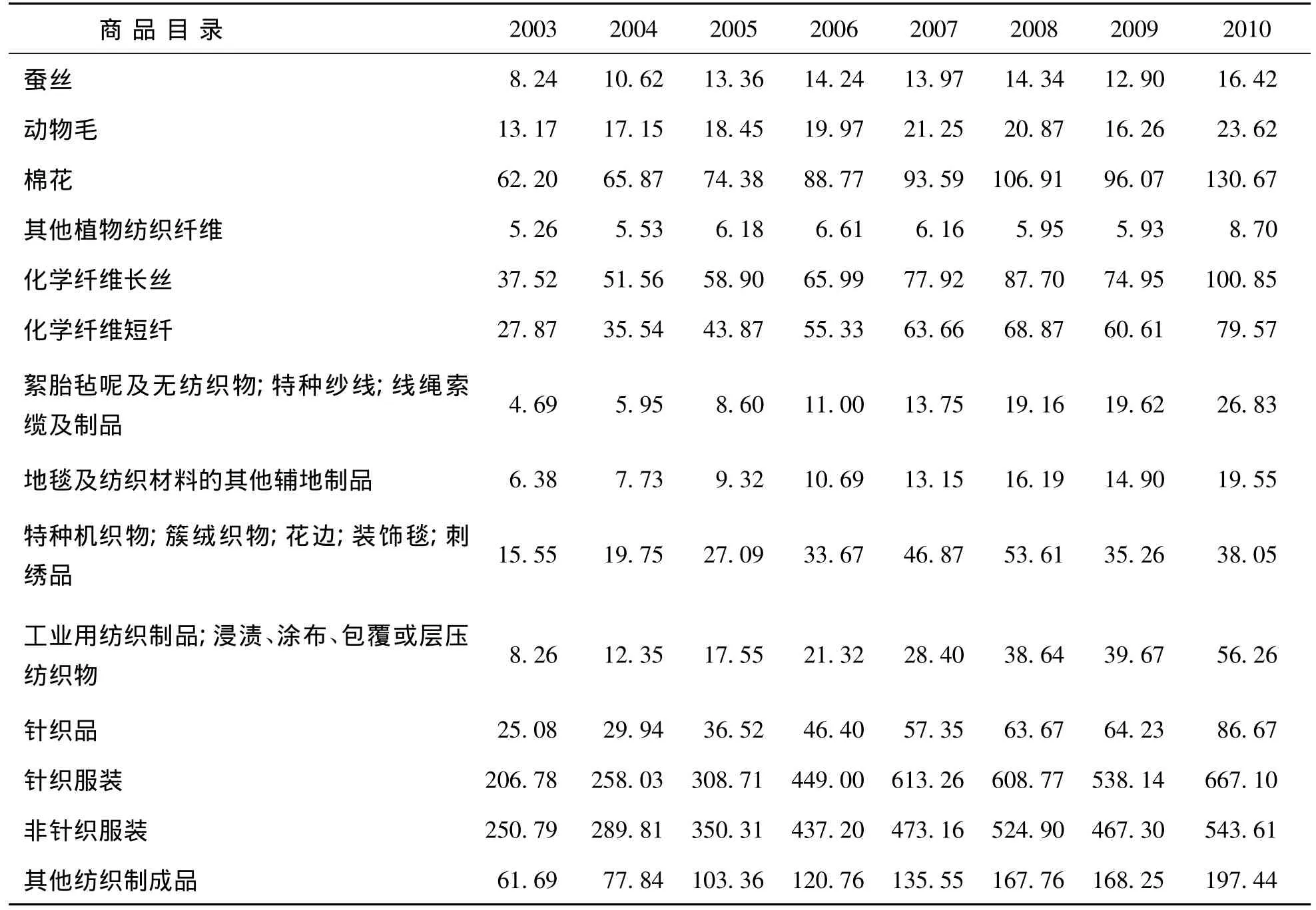

2004年,我国纺织原料和纺织制品进出口总额达到1 117.74亿美元,首次突破千亿美元大关,其中出口887.67亿美元,同比增长21.03%;进口230.07亿美元,同比增长 19.26%;实现顺差657.6亿美元,同比增长21.66%。从2003年到2008年一直稳定增长,出口额从733.46亿美元增长到1 797.34亿美元,同时进口额也从192.92亿美元增长到249.98亿美元,只有2009年比上年有所下降,2010年又快速反弹(见表1)。

表1 2003~2010年中国纺织品进出口额情况 亿美元

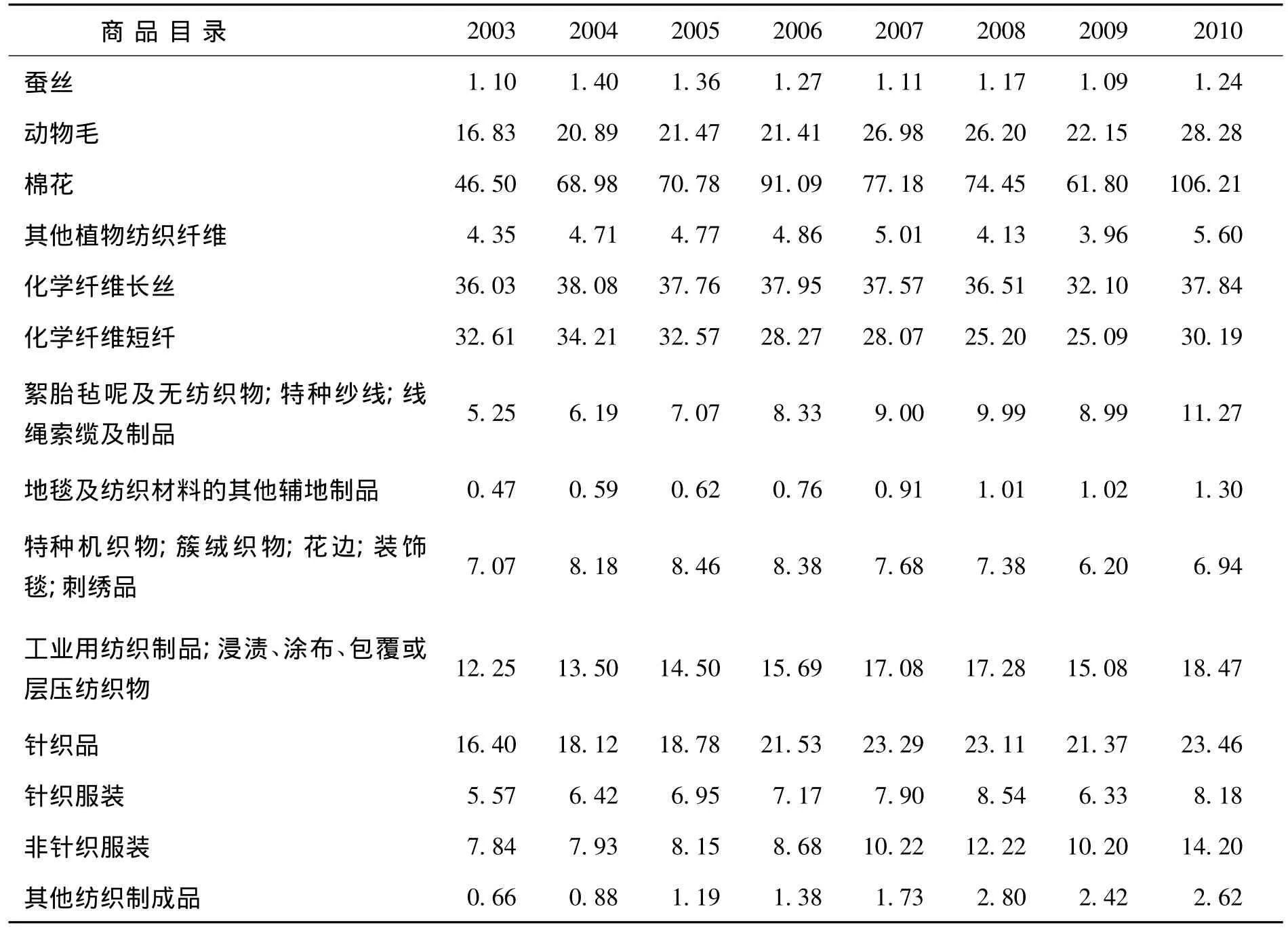

具体来说,出口方面:我国纺织业出口额巨大,主要依赖于纺织服装业,即针织服装和非针织服装的出口,其他纺织产品及纺织原料方面出口所占比例较小。进口方面:我国纺织业进口额较出口额要少很多,从进口份额上看,棉花、化学纤维长丝、化学纤维短纤占有份额较大,而出口大项纺织服装的进口额较小。就纺织业各类产品进出口额对比来看,很明显各类产品的出口额均大于进口额,即我国纺织业历年存在贸易顺差(见表2和表3)。

表2 2003~2010年中国纺织品出口额分项目情况 亿美元

表3 2003~2010年中国纺织品进口额分项目情况 亿美元

尽管纺织业为出口创汇做出了重要贡献,但我国的纺织品走的都是低端路线,缺乏以技术研发为中心的高端制造,而且我国纺织业属于劳动密集产业,其最大的比较优势就是低廉的劳动力成本。可近年来,我国劳动力成本在不断上升,与周围发展中国家如越南、印尼、巴基斯坦等相比,我国劳动力成本的优势正在逐渐丧失,使得我国纺织业面临严峻的发展考验,旧有的贸易结构不再适应新形势的发展要求。在产业间分工带动经济起飞后,我国纺织业要想优化产业结构,实现贸易发展,进行产业内贸易,提高产业内贸易水平,不失为一个好的选择。

三、实证分析

为揭示我国纺织业产业内贸易的发展现状及趋势,本文通过运用格鲁贝尔-劳埃德指数(G-L指数)和边际产业内贸易指数(MIIT),来对纺织业分类项目数据进行计算和分析。

(一)分析方法

1.G-L指数

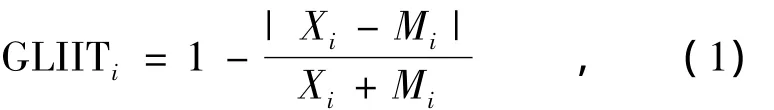

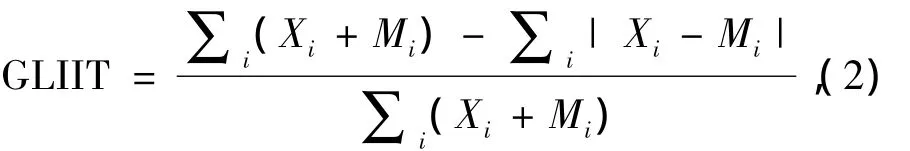

格鲁贝尔和劳埃德于1975年提出产业内贸

其中,GLIITi为第i类纺织产品在一定时期的GL指数;Xi、Mi分别为第i类纺织产品一定时期的出口额和进口额;i为纺织产品的种类数,即从1到14的整数。

GLIITi在[0,1]区间取值,取值越大,表明产业内贸易水平越高。当GLIITi为1时,表明该类纺织产品的全部贸易表现为产业内贸易;当GLIITi为0时,表明该类纺织产品的全部贸易表现为产业间贸易;当GLIITi大于0.5时,则表明该类纺织产品中产业内贸易占优势,反之,则表明产业间贸易占优势。而衡量整个纺织业的产业内贸易水平,则采用以下公式易指数(G-L指数),用于衡量贸易国在同一产业内相互进出口同类产品的程度,即产业内贸易程度,这也是目前最为流行的测算产业内贸易的方式。本文就将运用G-L指数来衡量我国纺织业产业内贸易的静态水平。其公式为其中,GLIIT表示一定时期的纺织业总体产业内贸易指数;Xi、Mi和i的含义与公式(1)相同。

2.MIIT指数

G-L指数只是衡量产业内贸易的静态指标,不同时期的G-L指数并不能对产业内贸易水平的变化给出指示,因此,简单的只运用G-L指数衡量纺织业产业内贸易水平是不全面的。而MIIT指数与G-L指数的不同之处就在于,MIIT指数是基于贸易流量来衡量产业内贸易变化的,这就弥补了G-L指数的缺陷。其公式为

其中,MIITi为第i类纺织产品的边际产业内贸易指数;Xi、Mi分别表示第i类纺织产品的进出口贸易额增量。

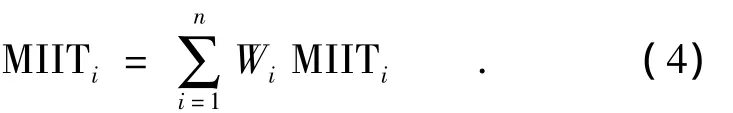

该指数的取值为[0,1],当 MIITi=1时,代表边际贸易部分完全是产业内贸易,即进口和出口以相同程度增长,当MIITi=0时,代表边际贸易部分全部为产业间贸易。全部纺织品的边际产业内贸易指数可用下面的公式计算

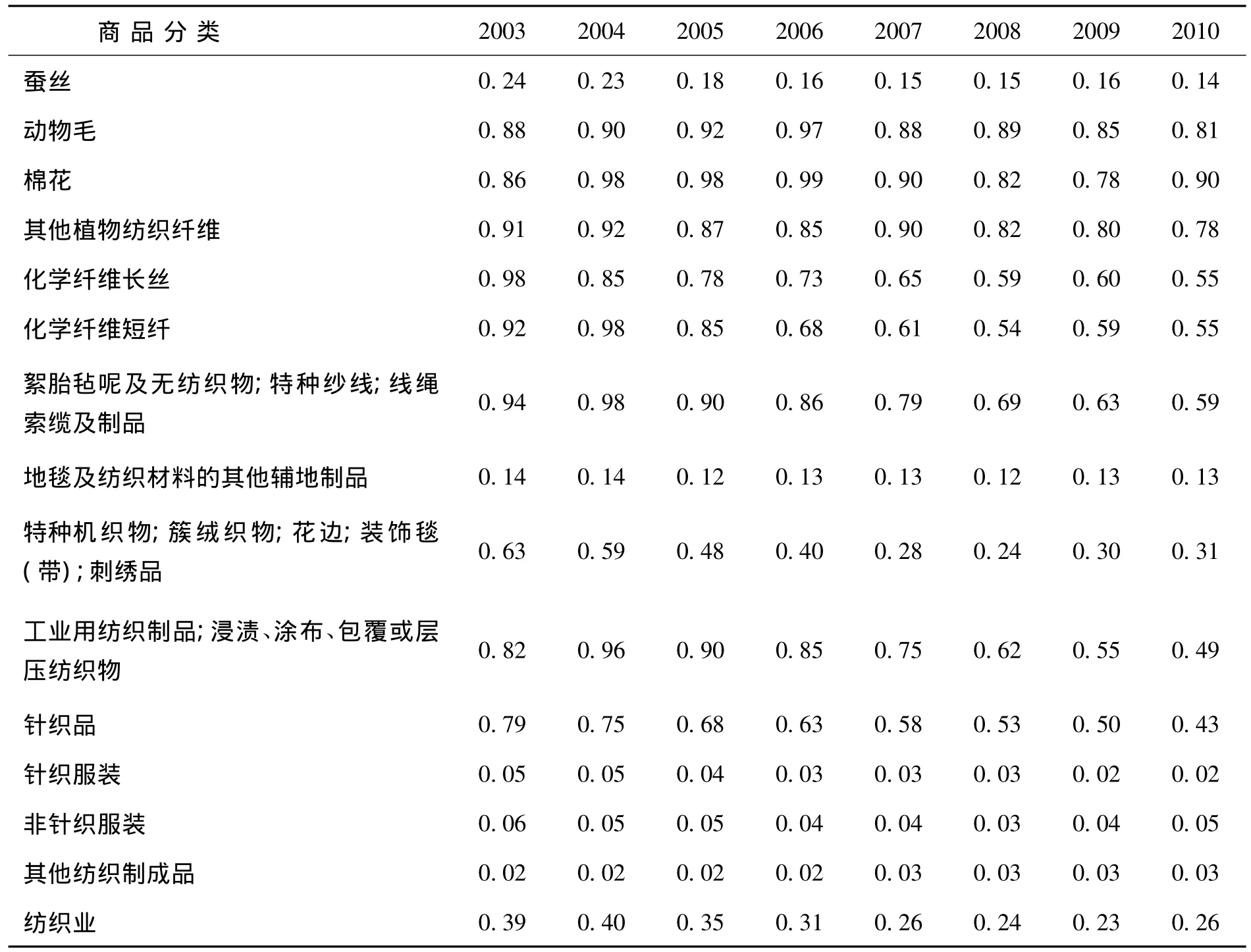

表4 2003~2010年中国纺织业G-L指数

其中,Wi为第i类纺织产品的贸易增加量权重,计算公式为

当MIIT大于0.5时,表明在这一时期内纺织产品贸易的增量主要是由产业内贸易引起的;反之,则主要是由产业间贸易引起的[1]。

(二)计算结果及分析

1.格鲁贝尔——劳埃德指数分析

根据公式(1)和公式(2)计算出我国纺织业相关产品和我国纺织业2003~2010年的产业内贸易指数(见表4)。从纺织产品整体来看,2003~2010年,我国纺织产品贸易均存在产业内贸易和产业间贸易两种形式,而且各种产品间的产业内贸易水平差异还是很大的。从表4可以看出:动物毛、棉花、其他植物纺织纤维、化学纤维长丝、化学纤维短纤、工业用纺织制品历年来一直保持着比较高的产业内贸易指数,说明这些产品部门是以产业内贸易为主的贸易模式;针织服装、非针织服装等却一直处于较低水平,这说明产业间贸易仍然是这些产品部门当前主要的贸易模式。但是根据前面产品的进出口额,我国纺织业的主要部分是纺织服装(针织服装和非针织服装),正因为占主要部分的产品部门产业内贸易指数极低,2003~2010年G-L指数均低于0.5,使我国纺织业总体产业内贸易指数较低。这说明,我国纺织业贸易主要以劳动力成本较低的比较优势参与国际竞争,我国纺织产品进出口额虽大,但产品以低端为主。

2.边际产业内贸易指数分析

根据公式(3)、公式(4)和公式(5)计算出我国纺织业相关产品和我国纺织业2003~2010年的边际产业内贸易指数。反映出各类纺织品及整个纺织业不同时期的产业内贸易动态变化幅度(见表5)。

表5 2003~2010年中国纺织业MIIT指数

从纺织产品总体来看,各个时期的边际产业内贸易指数有明显波动。纺织业总的边际产业内贸易指数平均水平是0.14,这个数据说明我国纺织业之所以出现贸易变动是因为产业间贸易的存在。而且可以看出:蚕丝,化学纤维长丝,地毯及纺织材料的其他辅地制品,特种机织物、簇绒织物、花边、装饰毯(带)、刺绣品,工业用纺织制品、浸渍、涂布、包覆或层压纺织物,针织服装、非针织服装及其他纺织制成品的指数各时期均极小,表明它们的贸易变化是由产业间贸易引起的;动物毛,棉花,其他植物纺织纤维,化学纤维短纤,絮胎毡呢及无纺织物、特种纱线、线绳索缆和制品的指数变化剧烈,但平均值依然小于0.5,表明它们的贸易变化也是由产业间贸易所引起的。

四、总结及建议

鉴于前面的实证分析我们可以得出结论:目前我国纺织业贸易仍然是以产业间贸易为主,产业内贸易水平较低,纺织产品仍然是凭借传统的比较优势参加国际贸易;我国纺织业的贸易变动主要也是由产业间贸易所引起的。但是,产业内贸易水平的高低可以在一定程度上反映和衡量一国的技术水平及其经济发展水平,尤其是对发展中国家来说更是如此。所以,要实现我国从纺织业大国到纺织业强国的转变、增强纺织产品的国际竞争力,就必须加大力度促进我国纺织业产业内贸易的发展。

(一)政府层面

1.加强对教育和科研方面的投入

政府要加强在教育和科研方面的投入,加大对自主创新和高新技术的支持力度。政府应积极制定政策促进科研成果转化成生产力,同时为纺织企业在上市融资、资金信贷、产业组织等方面提供宽松的政策环境[2]。

2.加大吸引外商直接投资的力度

政府要大胆利用外商直接投资,大胆引进各种适合需要的先进技术。鼓励我国纺织企业以引进先进技术作为条件开展与外商的合作,尽可能多吸引和利用外资,实现技术水平的快速提升。

3.扩大企业规模,实现规模经济

规模经济是产业内贸易发展的重要影响因素,扩大企业规模,才能更好地发展产业内贸易和促进产业结构升级。我国纺织业是一个以中小企业为主的行业,中小企业占了99%以上。对于大多数生产规模较小的企业,积极鼓励其进行合理并购,不断增强企业竞争力,使其实现规模经济;对于生产规模较大,生产效率低下的企业,应督促其加强管理,提高现有资源利用率,提高企业生产效率。这样一来,两方面双管齐下,形成纺织业规模经济。

(二)企业层面

1.创造新的竞争优势

在继续发挥劳动密集型优势的同时,引入信息技术、纳米技术、微电子技术等为代表的高新技术,从而大幅度提高纺织业的自动化、高速化和连续化水平,为我国纺织业产业内贸易的进一步发展奠定坚实的基础。具体来说,是在原有的成本和价格比较优势基础上,提高产品质量,增加产品附加值,不断创造新的竞争优势。

2.大力发展差异化产品

差异化的产品之间更易发生产业内贸易,我国纺织业应该坚持走差异化发展之路,做大做强特色优势产品,实施精品战略,开发新产品。如,无论某种纺织品在国外已经形成何种优势,我们还是可以开发更新的差异化产品来形成自己的优势并向国外出口。

3.实施品牌战略

品牌是公司产品长期生存的资源,品牌及其系列产品越来越多地被现代企业看作是企业与其他企业相区别的标志,随之,以品牌引领未来成为企业最关键的战略之一。同时,深化推进品牌战略,也是我国纺织业提高产业内贸易水平、实现纺织产品从粗放型向集约型转变的重要渠道[3]。

4.开辟周边国家市场

产业内贸易的重要影响因素还有区位因素,正常情况下,地理位置越接近、要素禀赋越相似、经济发展程度越趋同的国家之间产业内贸易发展的相对越快。所以,我国纺织企业应加强对日本、韩国、马来西亚等东南亚各国市场的开发,来带动产业内贸易的发展。

(三)行业协会层面

行业协会应加强对企业的全方位服务,帮助企业解决问题,真正代表企业和纺织行业的整体利益,以谋求本行业及企业的共同发展为己任。积极推动制定行业自律公约,对于以不正当手段争夺客户、实施侵害知识产权等不正当竞争行为的成员企业,应公开予以严厉的谴责;对于技术先进、表现优秀的成员企业,应予以嘉奖鼓励。从而促进整个纺织业的稳定发展,并使更多企业主动寻求技术突破。

[1]戴春平.我国钢铁产业内贸易的实证研究[J].国际贸易问题,2007,(11)14-20.

[2]马琳琳.我国产业内贸易研究:以纺织服装业为例[D].南京:东南大学,2007.

[3]曹芳.后配额时代中国纺织服装产业内贸易研究[J].国际经贸探索,2012,(2):35-43.