翻译本体与翻译学体系

高雷

(淮阴师范学院外国语学院,江苏淮安 223300)

翻译本体与翻译学体系

高雷

(淮阴师范学院外国语学院,江苏淮安 223300)

在翻译研究中,人们常根据自己的本体认识,从事相关的理论探讨。界定不清翻译的本体与翻译本体的研究,会导致翻译理论在范畴上不清,逻辑上不严。本文认为,翻译的本体是指构成翻译行为的根本要素及其内在关系;翻译本体的研究是指对翻译行为根本要素及其内在关系的研究。厘清这两个范畴有利于区分翻译的本体理论和相关理论,有利于建构翻译学的学科体系。

翻译;本体;翻译行为;翻译学体系

1.0 引言

在中外翻译史及翻译理论中,对于什么是“翻译”的问题,人们从文艺学、语言学、文化学、交际学、系统论、社会学、工程学等诸多角度对此进行了定义。鉴于特定的译论往往构建在特定的定义之上,因而定义“翻译”就成了学者们难以避开的课题,继而成了译学研究的一种本体性问题。譬如,蔡新乐(2005)说,翻译的本体是对“存在”的模仿;黄振定、王凤兰(2011:61)等学者指出,翻译的本体只能是语言,而非文化,如此等等,界说不一。根据本体论哲学来讲,本体应该是惟一的,只有现象才是丰富多彩的。因而,翻译的本体应该能够统摄一切翻译现象,同时,翻译的本体可以通过不同的翻译媒介而表现出不同的质。由于对翻译本体的认识存在不同,人们在构建译学理论框架时,时常看法不一,甚至于相互冲突。譬如,吕俊(2004:53)指出,“文化研究属于文本的外部研究,而语言研究才是内部研究,是翻译研究的本体。翻译研究的进一步发展更有赖于本体的研究。”谢天振(2008)指出了翻译本体和翻译研究本体的区别,明确了翻译本体是一种语言转换的过程,他同时指出,翻译研究的本体既包括对翻译活动过程的研究,也包括对翻译本体以外的历史文化因素的研究。如果我们对翻译的本体及本体研究界定不清,在范畴运用上就会出现混乱,致使理论缺乏逻辑性、系统性和相互阐释性。简单地把翻译研究分为内部的文本研究和外部的文化研究,不能全面地概括当今翻译研究的诸多现象和理论,不能有效地描述、解释和预测不断丰富的翻译理论和实践。

鉴于此,本文根据本体论的特点,把翻译的本体描述为构成翻译行为的根本要素及其内在关系,把翻译本体的研究描述为对翻译行为根本要素及其内在关系的研究。厘清这两个范畴有利于区分翻译学中的本体研究和相关研究,具有较好的理论统筹性和系统性,有利于建构翻译学的学科体系。

2.0 作为实践行为存在的翻译

不管是要回归翻译本体的研究,还是要兼顾翻译本体的研究,我们应该首先弄明白翻译本体的含义,不要把本质论当作本体论。有学者指出,“国内译界关于翻译本体的讨论一直比较热烈,其重要性不言而喻。所谓一个事物的‘本体’,即其本质,往往以定义形式显示。但具体到翻译的本体、本质究竟是什么,学界却经过了一段时间的激烈争论,出现了翻译活动是‘符号转换’、或‘信息输入输出’、或‘跨文化交际’等说法。时下又基本上回到了翻译是语言转换、言语活动的‘语言本体’观上。”(黄振定、王凤兰,2011:61)在上述论述中作者明显把“本质”当作“本体”。既然“本质”就是“本体”,又何必要用“本体”这个概念?把“本质”当作“本体”往往是“体”、“用”不分,这反映了在本体论认识上的模糊性。还有,人们怎样才能回归到“语言本体”?人们既然从翻译的语言学研究走到了文化学、交际学、社会学、信息论、系统论、工程学、词典学等相关的研究领域,就不可能简单地重复20世纪五六十年代的研究方法。此外,如果把翻译的本体定义为“语言转换”,是不是还可以把它定义为“信息转换”、“功能转换”、“效果转换”等。事实上,翻译过程的媒介不同,翻译研究的途径不同,对翻译本质的定义自然就会不同。这些不同的定义或解释,恰恰是一种丰富多彩的表象,这些表象都是对翻译本体的反映,本体为一,表象为多。那么,翻译的唯一本体到底是什么?

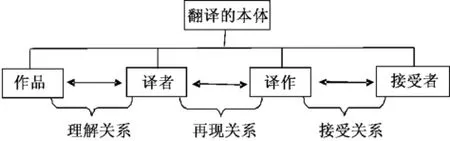

张柏然(1998:46)曾明确指出,“本体论所要把握的不是别的,而是翻译作为活动的存在”。这一解释准确地把握了本体论的特点,本体论强调的是实体存在的根本要素以及各要素之间的联系,而非孤立的个体。因而,翻译的本体可以描述为构成翻译行为的根本要素及其内在关系。翻译作为一种活动的存在,必定有构成这一活动的根本要素:作品——译者——译作——译作接受者。在各种具体的翻译情境中,这些要素是动态变化的,而非静止不动。因而,我们不能孤立地把原作当作翻译本体,不能把译者当作翻译本体,不能把译作当作翻译本体,也不能把读者当作翻译本体,因为割舍其它任何一个要素,翻译行为便不存在。

随着社会发展和科技进步,作品、译者、译作、读者他们之间的联系媒介会发生各种变化,但是,作为翻译行为的存在,他们是不可或缺的构成要素。总之,翻译本体,作为一种行为存在,其构成要素可以表述如下:

图1 翻译本体

从图1可以看出,翻译本体,作为一种行为过程,含有四个根本要素和三种关系。这四个根本要素是:作品、译者、译作和接受者;它们之间的三种关系是:理解关系、再现关系和接受关系。

就理解关系而言,这是翻译行为的第一步。从文本的选择到文本形式和内容的全方位把握,可以涉及到很多学科,这基本上取决于译者的知识体系以及文本的体裁类型。如果文本是一种文学体裁,译者的理解就可能涉及到文艺学的、语言学的、阐释学的、心理学的等;如果是一种政论体裁,译者的理解还要涉及到赞助人、权力和意识形态等;如果是科技体裁,译者的理解还要涉及到专业知识和专科词汇等。对文本理解不深,把握不全,译者是很难翻译好的。如果对文本不理解,则无法翻译,翻译行为就不会存在。因而,理解关系是翻译行为的源泉。

就再现关系而言,译者“会有意无意地作出各种决定:可能涉及到翻译策略(如对等、明晰化、意译或直译、意义对译、等级捆绑式翻译或非等级式翻译、模仿等),或者语言上的翻译技术(如语言的层次转换)”。(Vandepitte,2008:576)再现过程中,译者是唯一的主体,原作和译作都是译者加工的对象,虽然译者在理解和再现的过程中,有着信息的互动或互文,但都是基于译者的知识水准、认知水准和语言表现水准的,不存在其它主体来和译者平等地磋商、交流。此外,社会的、政治的、经济的、军事的、意识形态的等因素也会对译者的翻译行为施加影响,译者或主动适应,或被动接受。总之,再现关系是翻译行为的具体实施过程。

就接受关系而言,译文读者是翻译行为服务的对象。译文若没有接受者就丧失了存在的意义,整个翻译活动就毫无价值,形同于无。就接受者层次而言,它可以是机构、团体或个人。由于不同层次读者的阅读目的不同,他们的反映和价值取向也有不同,因而,很难根据读者反映来判断译作的质量。当然,译作有其主要的服务对象,译作的价值往往取决于其主要的服务对象。

上述四大要素、三种关系构成了翻译行为存在的本体内容,这种本体内容也构成了翻译学研究的本体内容。

3.0 翻译学的本体与相关

20世纪70年代开始,翻译研究出现了“文化转向”,翻译的跨学科研究开始出现,正如Jeremy Munday(2001:187)所言:“学者们从文化的视角来研究翻译已经明显表现了跨学科的研究方法。”文化学派、操纵学派、功能学派、目的论、解构主义、多元系统论、后殖民、后现代等研究派别和研究视角不断涌现。翻译研究的内容得到了极大地丰富,翻译学作为独立学科的地位也得到了确立。然而,翻译学作为一门独立的学科,其理论体系还没有得到很好地完善,缺乏系统性、相互阐释性和生成性。因而,我们应该进一步完善翻译学的理论体系,使之层次分明,架构合理。

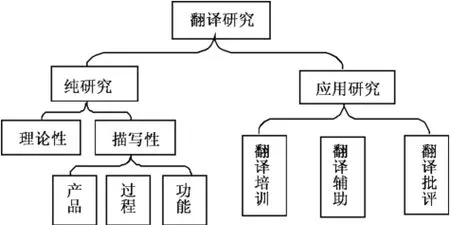

霍姆斯(Holmes)率先对翻译研究的框架体系进行了研究,他提出,翻译研究包括纯(pure)研究和应用(applied)研究,并以此进行了多层分类:

图2 霍姆斯翻译研究体系

长期以来,他的分类体系得到了中外学者的大力响应,成为圭臬。事实上,他的分类标准界定的不很清楚,在理论建构中缺乏足够的描写力、解释力和预测力。Sonia Vandepitte(2008:572)指出:“(霍姆斯)框架的第一阶区分,纯翻译研究和应用翻译研究,是基于研究的目的:纯翻译研究的目的是知识,应用翻译研究的目的是特定的变化。纯翻译研究的下一个分类不再依据目的标准,而是依据研究方法。然而,这个标准没有用于应用翻译研究的下一个分类,应用翻译研究的下一个分类依据的是研究主题。在这一点上,分类的一致性受到了影响……”对于纯翻译研究和应用翻译研究的分类,也有学者表示异议,“很清楚,图里(Toury)也指出了这一点,翻译理论和应用翻译研究不是两个分离的实体”。(Vandepitte,2008:573)另外,在霍姆斯的翻译学框架中,把产品(product),过程(process)和功能(function)作为同一个层次并列也是有问题的,因为前两者是一种翻译事件,而后者是指翻译的影响效果。

在国内,刘宓庆曾把翻译研究分为内部系统和外部系统。他指出,翻译学的本体是内部结构系统,即翻译史、翻译理论和翻译信息工程,其中,翻译理论又包括基本理论、应用理论和跨学科理论(如翻译与语言学“家族”、翻译与文化学、翻译与美学、翻译与释义学、翻译与传播学、翻译与符号学、翻译与认知科学);外部系统包括翻译学的基础理论系统:本体论、认识论、方法论、效果论和价值论,它们参照的学科有:语言学“家族”、认知科学“家族”、符号学“家族”、传播学和美学。(刘宓庆,2005:18-20)在这种分类体系中,有一些令人费解的地方:1)翻译学基础理论系统属于外部系统;2)翻译学的本体论、认识论、方法论在翻译学本体之外; 3)凭参照学科来区分翻译学的内部系统和外部系统。这种译学体系,由于“本体”的界定不清,从而导致“内”、“外”不明,“本体”与“非本体”相混,致使分类系统缺乏严密的逻辑性。

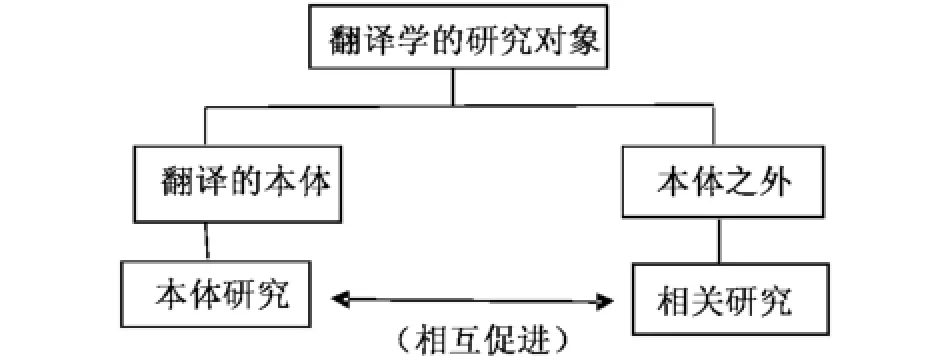

由于中外翻译理论家没有很好地解决翻译学的理论体系问题,致使目前仍有不少学者感到不解或困惑。“翻译的多学科、多角度、多侧面、多方法、多层次的研究导致了译学研究界限模糊,总是依附于其他学科,自身学科体系不独立、不全面的状况。”(冉隆森,2011:59)随着社会和各种学科的发展,翻译学的跨学科研究会进一步加强。我们认为,只要这种跨学科是用来研究翻译本体的要素及其内在关系的,就是一种翻译本体的研究;对有关翻译的,又是在本体之外的研究就是一种相关研究。以翻译研究的文化视角为例,如果把翻译当作研究文化的途径或工具,则是翻译的相关研究;如果以文化的视角来研究翻译的本体,则是翻译的本体研究。然而,在当今诸多的跨学科翻译研究中,如文化学、信息学、系统学、哲学、社会学、传播学、生态学、人类学、心理学等研究视角中,有一种脱离本体,只谈相关的趋势。对此,吕俊等学者曾提出过警告:“必须防止另一种倾向,即文化研究对翻译研究的剥夺,乃至导致翻译研究的终结,使翻译研究消弭在历史研究、文化研究、人类学研究之中,从而丧失其作为独立学科的本体地位。”(吕俊、侯向群,2006:107)

我们认为,翻译学应确立本体研究的主体地位,同时扩大相关研究,相关研究的不断丰富有利于促进翻译本体的研究。要对翻译的本体进行充分的研究,必然要涉及语言学、符号学、文艺学、人类文化学、社会学、心理学、美学、哲学等多种学科。翻译学作为独立学科的地位就是要通过跨学科的方法来研究翻译的本体,而不是其它,否则,翻译学将很难确立自己的主体地位。据此,我们根据研究对象把翻译学研究体系表示如下:

图3 翻译学研究系谱

从图3我们可以看出,如果翻译研究的对象侧重的是翻译的本体,那么这种研究就是翻译的本体研究;如果侧重的是翻译的本体之外,就是一种相关研究。本体研究是译学的根本,相关研究是译学的土壤。翻译学的独立成长依赖其本体研究,翻译学的发展壮大需要其相关研究,因而,翻译的本体研究和相关研究相互促进,相互支持。

Mine Yazici说,翻译学和其它研究领域的关系有两种类型:主要关系和次要关系。主要关系指有利于促进翻译学基础的建设;次要关系不仅有关特定领域的翻译,还涉及翻译学在发展过程中独立的程度。翻译学既要通过这种主要关系来加强它的学科基础,也要通过这种次要关系来加强对其它领域翻译的贡献。(转引自Popescu,2009:8)同样,对于翻译研究而言,我们需要跨学科、多学科的综合研究,但本体研究需要加强,不能削弱,这是翻译学的主要关系,但同时要加强翻译的相关研究,两者都不可偏废。Mine Yazici指出:“一个学科要独立,就不能搞孤立,而要跨学科联合。只要一个领域有它的方法和途径来辨别、比较、讨论其在与其它领域相关中的地位与功能,它就会发展成为一门完全成熟的学科。”(同上)翻译学的方法和途径应该是通过跨学科或多学科的综合来研究翻译的本体问题,只有这样翻译学才能逐渐成熟起来,不致于消融在其它学科的土壤里。

4.0 小结

本文探讨了翻译的本体是作为实践行为的存在,继而探讨了翻译学中的本体研究和相关研究,以期较为合理地厘清翻译学理论体系中的层次问题、研究方向和研究重点。本文强调了翻译学中本体研究和相关研究的各自主要对象及其相互支撑的关系,同时希望,不能因为跨学科而削弱对翻译本体问题的研究,就像吕俊(2004:59)说的那样,“不可以因此而把译学研究引入漫无边际的文化研究、政治研究以及意识形态研究中去,从而使翻译研究的本体受到拆解。”翻译本体的研究是翻译学的基石,也是翻译学有别于其它学科的内在规定性。

[1]Munday J.Introducing Translation Studies[M].London: Routledge,2001.

[2]Popescu,F.Perspectives in Translation Studies[M].Newcastle-upon-Tyne:Cambridge Scholars Publishing,2009.

[3]Vandepitte,S.Remapping translation studies:Towards a translation studies ontology[J].Meta:Translators’Journal,2008,53(3):568-588.

[4]蔡新乐.翻译的本体论研究[M].上海:上海译文出版社,2005.

[5]黄振定,王凤兰.翻译的语言本体观辨识[J].外语与外语教学,2011,(3):61-64.

[6]刘宓庆.新编当代翻译理论[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005.

[7]吕俊.论翻译研究的本体回归——对翻译研究“文化转向”的反思[J].外国语,2004,(4):53-59.

[8]吕俊,侯向群.翻译学——一个建构主义的视角[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[9]冉隆森.论翻译理论体系的重构问题[J].遵义师范学院学报,2011,(6):56-59.

[10]谢天振.翻译本体研究与翻译研究本体[J].中国翻译,2008,(5):6-10.

[11]张柏然.翻译本体论的断想[J].外语与外语教学,1998,(4):46-49.

Ontological Thinking and the System of Translation Studies

GAO Lei

(School of Foreign Languages,Huaiyin Normal University,Huai’an 223300,China)

In translation studies,peop le often base their theories on their understanding of the noumena of translation.Confusions in the noumena of translation and translation studiesmay more often than not lead to unclear categories and loose logic in translation theorization.The paper argues that the noumenon of translation lies in the essential elements of the translational behavior and their internal relationship;the study of translational noumena lies in the study of the noumenon of translation.A clear definition of these two categories is help ful to the differentiation of the noumenal theories from the related theories in translation studies,and it is help ful to the construction of the disciplinary system of translation studies.

translation;noumenon;translational behavior;discip linary system of translation studies

H059

A

1002-2643(2013)05-0109-04

2012-10-18

本文为江苏省社会科学基金“论翻译学词典的研编”(项目编号:11YYD023)以及江苏省高校哲学社会科学基金项目“翻译的价值论研究”(项目编号:2012SJB740004)阶段性成果之一。

高雷,男,汉族,博士,副教授。研究方向:翻译学。