论译者规范及其研究途径

罗列

(西南财经大学经贸外语学院,四川成都 611130)

论译者规范及其研究途径

罗列

(西南财经大学经贸外语学院,四川成都 611130)

翻译规范作为描述翻译学的重要概念,拓展了对翻译现象的认识,而其不足在于忽略了译者的主体性。翻译规范具有文化特性、不稳定性和多样性,这为译者的个性化选择提供了基础。译者的选择是形成不同规范竞争力强度的重要组成部分,也是推动翻译规范发生、形成和演变的重要力量。本文提出并论述了译者规范的概念,在整合现有翻译规范研究成果的基础上,探讨了描述译者规范的途径和方法,用以分析译者主体实然发生的翻译行为,以及与翻译规范之间的互动。

译者规范;翻译规范;研究途径

1.0 引言

规范这一概念自20世纪70年代被引入翻译研究,经图里(Gideon Toury)、切斯特曼(Andrew Chesterman)及赫曼斯(Theo Hermans)等学者的阐发和应用,成为描述翻译学的重要概念和分析工具。翻译规范研究强调运用描述性研究方法,尽可能客观地对现实发生的翻译现象进行描述和解释,推动了翻译研究描写范式的发展。然而随着国内外翻译规范研究从理论到实证的不断拓展,翻译规范现有研究的不足也逐渐引起学者注意,其中最为关注的是译者主体与翻译规范之间的关系(Schäffner,2007;Robinson,2009)图里的规范论比较强调规范对译者的规约力,而对译者的主体性有所忽略。“在翻译研究中,规范的概念固然重要,但与之相关的主体意识同样不容忽视”。(孙艺风,2003:8)任何翻译规范形成和演进的过程,都离不开译者主体的参与和推动,翻译规范总是需要通过译者的内化和接受才能发挥作用。随着对翻译规范研究的进一步深入,译者主体性和翻译规范之间关系越来越受到研究者的重视。

2.0 翻译规范的文化特性、不稳定性和多样性

图里认为规范具有两大特性,即社会文化特性和其本质上的不稳定性。在论述规范的社会文化特性时,图里认为无论某一规范的具体内涵是什么,绝对不存在(在同一程度上,或者根本就没有)某一规范要适用于社会所有层面的需求,更无必要或者可能性让某一规范适用于不同文化。规范的重要性是由其所在的系统所赋予的,而各系统之间存在差异,即使外在行为表现相同。在论述规范的不稳定性时,图里指出规范的不稳定性并非是其存在内在的缺陷,而是规范的本质使然。有时规范变化相当快,有时变化慢,然而无论其变化速度的快慢,然而翻译规范根本性的变化,往往需要经过人的一生才觉察出来。(Toury,2001:62)翻译规范的文化特性和不稳定性,与目标语文化与源语文化之间的关系以及目标语文化系统内部的多层次性相关,由此衍生出翻译规范的另一个特征,即多样性。

纵观中西翻译史上大规模的翻译活动,其发生多基于目标语文化内在需求的驱动。但目标语文化并非是一个统一的整体,而是由不同文化阶层和力量结集在一起形成的复杂集合体。在特定社会历史文化语境中,本土文化与域外文化力量对比的差异和变化,会影响本土文化的心理机制,以及对待异域文化的态度,从而形成该时代对翻译特定的需求和认识,即目标语文化会形成时代主流的翻译需求。但即使在同一历史时期,因目标语文化中不同政治文化力量对自我和他者在认识上的差异,会形成多元的翻译需求,在主流的翻译需求之外,非主流的需求一直相伴存在。且主流需求和非主流需求的地位也处于流动和变化之中,即目标语文化对域外文化的需求不是一元统一的,需求的方面也非恒定不变,在任何历史时期都会存在多元的翻译需求。在目标语文化不同的翻译需求驱动下,催生了多元翻译规范的交织共存。翻译规范的多样性与其社会文化特性和不稳定性相生相息。

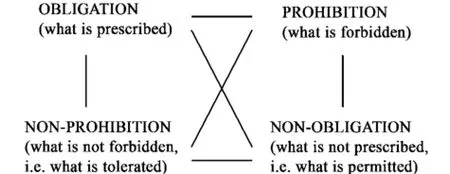

图里认为,总体上一个文化内部并存三种类型相互竞争的规范:一类居于系统的中心地位,引导着“主流”的翻译行为,处在边缘的是余留的旧有规范和新规范的萌芽。(Toury,2001:62-63)图里从时间特性上区分了过时的、入大流的和进步的三种规范;根据力量的强弱图里认为规范处于相对绝对的规则(rules)和纯粹个性(idiosyncrasies)之间,形成一个成级差的连续体。(Toury,2001:54)赫曼斯绘制了规范“规约力形态”(modalities of normative force)图,来揭示规范之规约力的相对强度,呈现各种力量模式之间的相互关联(Hermans,1996:33):

图1 Modalities of normative force

赫曼斯认为规范的规约力有四种形态:义务、禁律、许可和容忍,并对每种形态进行了进一步的细化。“总体而言,越具有宽容度的规范其柔韧性也越强,因此对环境变化更容易开放地进行重新阐释和调整。而规约力更强、更普遍的规范随着时间会变得稳定,最后被制度化和固化。”(Hermans,1996:34)。赫曼斯从规约力的相对强度上分析了规范的多样性。无论从历时的还是共时的角度,多样性作为规范的典型特性可以在不同层面上展现。

“在一个庞大、社会阶层结构和分层复杂的社会里,各种不同而又相互交织、相互冲突的规范同时多元共存。规范的多样性同时也是孕生潜在变化因素的主要源泉”。(Hermans,1996:36)翻译规范的多样性一方面可以彼此之间相互补充,形成特色各异的翻译文化和文本,满足目标语社会对域外文化多维度、多层面的需求,同时也会带来不同规范之间的竞争,宽容度较高的规范因其规约力相对较弱,往往容易滋生出偏离主流、甚至具有颠覆性质的新规范萌芽,并逐渐打破原有规范的稳定格局,形成非主流对主流、边缘对中心地不断侵越与争夺。因此翻译规范并不稳定,总是处在不断变化之中。

3.0 翻译规范与译者主体

语言学范式的翻译研究把翻译看作两种语言符号的转换,翻译涉及的是文本之间或者不同语言系统之间的关系,译者的功能是实现二者之间的对等转换,强调原文中心的观念,译者作为社会文化主体的复杂性被忽略。“当今的翻译越来越被看作是在交际和社会文化语境中发生的复杂交流行为,这要求将译者作为社会存在全面纳入讨论”(Hermans,1996:26),译者主体的翻译活动并非只涉及双语转换的过程,还有译者对原本的选择,其翻译作品的出版和接受。为实现其翻译活动,译者必须和其他社会存在发生互动,如赞助人、读者、评论家、各种相关机构等等,在各种不同的文化目的和兴趣之间沟通与协调,实现各种不同维度的期待。

在特定历史语境中,多元规范的共存为译者的个性化选择提供了可能。译者主体与翻译规范之间存在互动关系,一方面译者的活动和决定会受到翻译规范的影响和制约,在规约力极强的规范,如禁律面前,选择什么源语作品来翻译,如何翻译原作中与目标语文化相冲突的异质信息,会受到相当的控制,如果背离这样的强势规范,可能会导致翻译作品无法出版,甚至译者可能会遭到诘难。因此,有些决定不是译者主体可以掌控和随意违反的;但另一方面“规范并不排除偏离规范和个体的独特行为。何种规范由谁来打破取决于规范的本质和强度,以及个体的动机”。(Hermans,1996: 31)译者并不是完全被动受制于翻译规范,任何翻译规范的发生和形成都离不开译者主体的参与,而对规范的遵循或打破与译者的翻译目的息息相关。出于各自的目的,译者对规范的选择、内化、遵循或者偏离,会作用于翻译行为的每个环节,译者的选择是形成不同规范竞争力强度的重要组成部分。译者的选择和决定有与主流规范相一致的一面,同时也会存在译者个性化的选择,造成对主流规范的偏离。译者在遵循和打破既有规范之间做着选择,译者个性化的选择会逐渐改变不同规范之间力量的对比,消解既有中心和边缘疆界的划定,参与并推动翻译规范的变化过程。

4.0 译者规范的提出

在传统翻译研究中,译者一直处于“隐形”状态,其主体性被遮蔽,文化地位被边缘化。翻译研究中的“文化转向”开启了描述性的研究方法,研究重点从以原文为中心转为以目标语为导向。图里的翻译规范研究,从方法和内容上都极大拓展了翻译研究的范围,但研究者们也纷纷指出其不足之处,比较集中提出了规范论对译者主体研究的忽视。其实图里意识到译者并非在规范变化中都是被动的,他认为规范是“主体间性因素”(intersubjective factors)(Toury,2001:54),可见译者主体是构成翻译规范不可或缺的因素。但图里把更多关注点放到了规范对译者的规约方面,对译者如何参与推动规范的变迁没有系统论述,“回避了对翻译过程中译者主体及其主体性的考察”(张思洁,2004:64),此外,也对意识形态和权力等因素在规范的生成和变化过程中的作用少有涉及。图里的描述翻译学研究模式“重视的是整体方案与结构,而不是个体行为者”,而“人类行为人不能仅仅只作为专业人员来描述,同时也必须作为社会化的个体来描写”(Meylaerts,2008:91),将译者及其翻译活动仅作为一个宏观的整体来看待,容易导致将译者作为笼统的抽象概念,作为静态的对象来考察,而忽视译者因个体差异形成的动态和不断变化的个性化选择,以及由此可能形成的译者亚群体的翻译规范。

规范作为描述翻译研究的重要概念,强调对目标语文化中的翻译活动和翻译文本进行语境化地研究,对于翻译史中客观存在的翻译现象具有较强的解释力。在目标语文化为导向的翻译研究范式中,“要探究译作的形成,规范是必不可少的,规范也能对某特定译作在目标语文化中的地位进行描写,但却无法揭示译者选择背后的动机”(Yannakopoulou,2008:7),无法对译者的主观选择和偏离规范的翻译实践进行系统地有效描述。随着翻译规范研究的发展,对译者主体研究的需求提上日程。切斯特曼认为翻译研究的发展趋势之一是“研究兴趣从翻译的研究(translational studies)(强调译作本身)扩展到译者研究(translatoral studies)(强调译者及其决定)”(Chesterman,1998a:201),皮姆(Anthony Pym)在翻译史研究中提出译者是历史知识的核心,认为“只有通过译者以及与译者相关的社会人员(委托人、赞助人、读者)才能理解为何在特定历史时间和地点会出现译作”(Pym,2007:xxiii),译者主体的研究意义不断得到强调。

译者和规范之间并非单向受制约与制约的关系,“译者意识到特定领域中的规范,仅仅是译者在作翻译决定的过程中需要考虑的因素之一。要找到译者行为背后的动机线索,需要考虑译者整个的个人行动轨迹”。(Yannakopoulou,2008:8)译者的行为和决定并非仅受规范的影响。图里的规范论注意到了主体因素,但在分析翻译规范的框架中,“译者与规范之间,个体与整体之间,行为人与结构之间,彼此之间关系的概念化尚不充分”。“在规范作为拟人化的整体层面和译者作为个体层面之间(这里是一种假设结构)一直存在张力(常常是隐性的)。在方法论上,这意味着要对规范概念化、对定义整体结构概念化,就需要对译者进行概念化,将规范‘背后’的主体概念化,以及将二者之间的关系概念化。”(Meylaerts,2008:91-92)国外有学者提出将译者思维习惯(habitus)这一概念纳入翻译规范研究(Simeoni,1998; Sela-Sheffy,2005;Meylaerts,2008;Yannakopoulou,2008),强调回到译者内部,探讨译者的主动性与自发性,来描述和解释译者的行为。译者的思维习惯促成了翻译规范的形成和变化,而翻译规范又促使特定文化语境中译者思维习惯的生成。“此概念与翻译规范概念相对应,并能对翻译规范概念进行补充”(Sela-Sheffy,2005:2),“动态及多元的思维习惯概念有助于解释在维护规范或者规范变迁中,译者所发挥的作用”。(Meylaerts,2008:101)译者思维习惯和翻译规范二者之间是相互依存、相互建构的关系,“没有思维习惯将之具体化的规范,与没有规范的思维习惯一样没有意义”。(Simeoni,1998:33)虽然译者思维习惯这一概念开启了新的研究视角,但由于思维习惯这一概念的复杂性,目前对其探讨“在很大程度上还停留于将其认作是一种宽泛意义上富于启发性的观点,而不能构成具体的、可操作的假设”。(邢杰,2007:13)而图里、切斯特曼和赫曼斯的翻译规范研究中虽然没有明确使用译者思维习惯这类概念,也没有充分探讨译者主体之于翻译规范的重要性,但均意识到译者与翻译规范之间存在密切关联,且他们对翻译规范的分类中,译者隐含在其中,此外他们还提出了描述翻译规范行之有效的方法。鉴于此,笔者提出译者规范这一概念,综合运用现有翻译规范的描写方法,将译者放描述的中心,分析在特定社会文化语境中译者的选择行为,并探讨译者与翻译规范之间的互动关系。译者规范与译者思维习惯的共同之处,在于二者均专注于译者主体对翻译行为的选择和决定作用,与翻译规范之间皆为相互建构的关系;不同之处在于译者思维习惯更强调每个个体译者作为自我的存在,对规范的违背,而译者规范则更侧重对译者亚群体翻译选择行为的描述,既包括对规范的内化和遵循,也包括对规范的偏离甚至违背。对历史中翻译规范的描写如果脱离了对译者主体的研究,就容易流于宏大,失去对其中共存的多元规范的充分认识。作为翻译活动的主体,不同译者群体个性化的选择改变着多元规范之间力量的对比,参与着翻译规范的建构。只有充分描写了不同译者群体所实践的“实然”(is)规范,才能重构该历史文化语境中翻译规范的在场。

译者规范是对译者的翻译行为和翻译活动进行描述分析和阐释的一个范畴,旨在观察和描写译者对翻译规范的选择、内化、遵循或者偏离所体现出来的主体性,译者的选择在推动新规范的萌生及发展中所发挥的作用,并尝试解读译者选择背后的动因。因此,作为“实然”发生的译者规范并非一个全新的概念,其实是蕴含在翻译规范之中,是翻译规范中最活跃的部分,连接并催化着规范与规范之间的传承与演化。“‘应然’是‘实然’的一个子集:某些既存行为现象(在特定社会和特定时代)被看做是理想行为,因而便成为追求的模式。换言之,这些现象建立了规范”,翻译规范与此相同,“‘应然’是从已有的‘实然’中生发的:当我们认为已有的译者亚群体及文本体现了规范,便从中衍生出其他译者个体和文本应该遵守的‘应然’规范”。(Chesterman,1993:12)特定译者群体实然发生的译者规范可能超前于主流规范,但正是这些先锋元素会不断打破现有规范的稳定性,在出现适时的文化土壤时,推升成为新的应然规范。当特定译者群体实然发生的译者规范吻合主流规范时,会增强主流规范的强度和主导地位。而特定译者群体形成的特有的译者规范,将形成对主流规范的补充,滋生出特色多样的翻译文化,满足目标语社会不同文化群体的需求。对译者规范的描述需要考虑多重因素:译者个体的价值观与其所在特定历史文化语境所认同的主流价值观之间的关系,二者之间的张力对译者的翻译观念、翻译行为和翻译策略如何发生影响,译者的主体参与是否符合或者打破当时的主流规范,是否加强或者削弱了某些规范的约束力,等等。译者主体性要受到翻译规范的制约,如果译者过度逾越主流翻译规范,可能导致其译作不被接受的状况,但也可能因为译者个体化选择的前瞻性,成为新翻译规范的萌芽。因此也可以说,译者规范是翻译规范中最活跃的力量,其动态的发展与变化是影响各种翻译规范竞争力的重要因素。

5.0 描述译者规范的途径和方法

历史上的重大翻译活动中,参与翻译活动的译者通常并非仅仅只具有译者一重身份,译者大多同时又兼具作家、评论家、哲学家、教师等多重身份。当译者兼具多重身份时,站在特定的历史文化语境,观察译者对规范的动态内化和选择过程,是描述译者规范的关键。

……需洞察这些行为人如何内化更广大的社会、文化、政治及语言结构,这一过程具有多样性和可变的特征,这既包括对制度结构的内化,也包括对话语结构的内化。对内化过程的洞察有利于充分了解行为人的实际立场、他们对影响制约形势变化因素上可能发挥的作用,以及在微观结构和宏观结构层面他们翻译选择的变化。这些选择是一个连续体,从受惯习制约的翻译行为的特定社会——文体层面,到个体是否愿意成为译者,均包含在其中。这些选择既非单独取决于个体喜好,也非完全受制于集体规范(collective norms),需要对结构与主体(structure and agency)之间的关系进行分析。(Meylaerts,2008:95)

研究者对翻译规范的种类已经进行了不同的划分,各有侧重。图里关注翻译过程中的规范,从翻译活动的发起,到翻译文本的生成和接受,认为翻译过程的不同阶段有不同的规范在起作用,可以分为预备规范(preliminary norms)、初始规范(initial norms)和操作规范(operational norms)。(Toury,2001:56-58)切斯特曼从翻译活动主体的角度出发,将规范划分为产品规范(或称期待规范,product or expectancy norms)和过程规范(或称专业规范process or professional norms),后者又细分为责任规范(accountability norms)、交流规范(communication norms)和关系规范(relation norms)。切斯特曼认为这两类规范涵盖了图里的操作规范和初始规范。(Chesterman,2000:63-70)图里对规范分类的不足之处,在于对译者主体因素缺乏充分重视;而切斯特曼重视主体因素,如在期待规范中对读者因素的强调,专业规范中对译者有明确描述。虽然切斯特曼声称专业规范是描述性的,“专业规范存在于译者所属的文化中,只要译者内化了这些规范,这些规范就有助于解释译者的行为”(同上:68),但同时又强调专业规范本身的规约性,正如他所称,他更感兴趣的是“雇主在委托了翻译任务之后,那些指导译者工作的规范”(同上),故而在责任规范、交流规范和关系规范中对译者行为的描述均采用“should”一词,带有较强的规约色彩。在阐释专业规范与期待规范的关系时,切斯特曼认为“从译者的角度而言,专业规范从属于期待规范,因为专业规范决定于期待规范:任何过程规范都决定于其试图实现的最终产品的性质”(同上:67),“专业规范解释译者考虑期待规范的倾向性。译者在遵循规范的同时,也延续和强化了这些规范”。(Chesterman,1998b:92)切斯特曼的期待规范主要强调的是目标语文化中的读者期待,专业规范描写译者的翻译行为,即在读者和译者的关系中,切斯特曼预设了译者行为受读者期待的影响与制约,译者的主体性依然是从属的。此外,切斯特曼归纳了五种翻译伦理模式:再现伦理、服务伦理、交流伦理、基于规范伦理和职业伦理(Chesterman,2001: 139-147),并把伦理的责任加诸于译者,“是对译者行动的外在规定性”。(陈志杰、吕俊,2011:62)可见译者虽然在切斯特曼的规范中得到重视,但译者的主体性依然是作为被规约对象来描述,译者在翻译规范运行过程中的被动色彩较浓,虽然申称“译者总是有选择”(Chesterman,1998b:92),但对于译者如何选择、译者的选择如何与规范之间形成互动却缺乏条分缕析的探讨。

译者规范的研究重点在于探索译者主体如何内化规范,或者对规范形成偏离,译者的选择如何催生并强化某些规范,改变原有规范的格局,推动规范的变迁,尤其注重译者亚群体的差异化选择。因此在译者规范的描述中,译者是放置在翻译行为的主动地位来加以分析的。笔者尝试结合图里和切斯特曼的规范分类,建立译者规范的分析框架。切斯特曼的规范分类包含了图里的操作规范和初始规范,却没有涵盖图里的预备规范,而预备规范中的翻译选材方策(translation policy)与译者主体性密切关联。因而可以整合图里和切斯特曼的规范分类术语,但描写的向度以译者主体为中心,将译者规范分为三个层面来描述:译者的预备规范(translator’s preliminary norms)、译者的期待规范(translator’s expectancy norms)和译者的操作规范(translator’s operational norms)。本文没有选择图里的初始规范,因为从译者的角度来看,对译文充分性(adequacy)和可接受性(acceptability)的考虑,可以在译者的期待规范中体现,而对译文充分性和可接受性的具体实施,将在译者的操作规范中来实现。本文也没有选择切斯特曼的专业规范概念,在他对专业规范的划分中,其中的责任规范是一种伦理规范,指译者要满足原文作者、翻译委托人、译者自身、预设读者及其他相关方面的忠实要求;交流规范是一种社会规范,指译者应使交际的各方获得最大程度的交流。(Chesterman,2000:68-69)这两种规范其实贯穿译者的整个翻译活动,也即在译者的预备规范、期待规范和操作规范中均有涉及,因而没有借用专业规范这一概念作为分析工具。

选择从译者预备规范到译者期待规范再到译者操作规范的顺序,来分析译者规范,在于试图从译者翻译作品这个客观事实出发,分析译作作为产品呈现出的规律,由此深入对译者主体的分析,探讨译者主体如何认同或者偏离主流翻译规范,从而成为建构翻译规范的能动力量。这三种规范基本涵盖了译者翻译行为的全过程,但该划分并非意味着在译者的翻译行为中,它们之间存在彼此泾渭分明的界限,或者在翻译行为的发生过程中是按照严格的时间顺序来运行的。在实际主体翻译行为的发生过程中,三种规范彼此相互关联,存在诸多交接重合之处。例如在译者预备规范中,译者对源语文本的选择倾向必定会受到译者期待规范的影响;而译者预备规范和期待规范将作用于译者操作规范,影响译本生成的过程及最终形态,同时通过操作规范来实现译者的预备规范和期待规范。

译者的预备规范将分析译者的翻译选材方策和译者对翻译直接程度(directness of translation)的意识。翻译选材方策指“在特定时期和特定文化/语言中,影响译入文本类型的选择,或者甚至是影响对某些特定文本选择的因素”(Toury,2001:58),这是一个描述性的概念。特定历史文化语境中并非只有同一的翻译选材方策在运行,而是多元翻译选材方策共存。“或者针对文本类型(比如文学与非文学文本),或者针对人主体和组织(例如不同的出版机构),不同的翻译选材方策适用于不同的亚群体(subgroups),二者之间的互动常常为翻译选材方策的角逐提供了肥沃的土壤。”(同上:58)图里的翻译选材方策概念“与德国功能学派的翻译纲要(translation brief)或翻译目的(skopos)部分重合”(Snell-Hornby,2006:75),可见对翻译选择方策的描述试图回答“翻译了什么”和“为何选择这些文本来翻译”这两个主要问题。本文运用图里的翻译选材方策这一术语,需要和规定性的翻译选材方策相区分:规定性的翻译选材方策通常由政府或赞助机构来制定和提倡,是译者在翻译行为中应该遵守的规定,具有很强的规约性;而描述性的翻译选材方策是通过对特定历史时期译者对文本类型或者特定文本的选择进行研究,描述出他们选择的特征,并作出分析和解释。此外也需要和翻译策略相区分:翻译策略侧重的是文本翻译过程涉及的翻译方法,而翻译选材方策与“选择什么源语文本类型、选择什么原文、哪位原作者及何种源语言”有关。(Baker,2004:164)翻译选材方策的提倡和实施离不开赞助人和译者,译者主体并非单方面受制于赞助人的翻译选材方策,具备相似文化身份的译者可以形成一个译者群体,主张和实践具有共性的翻译选材方策,成为多元翻译选材方策中的一种。因而对翻译选材方策的研究与译者主体的研究密不可分。对译者预备规范的描写,侧重在译者面对特定历史文化语境,依据自己的翻译目的来选择源语文本过程中体现出的翻译选材方策。译者的翻译选材方策从两个维度来描写:译者对作品体裁和主题的选择。译者预备规范的另一个层面描写译者翻译的直接程度。对间接翻译的选择并非单纯反映译者掌握的外语语种状况,更揭示目标语文化对待域外文化的态度。通过统计译者间接翻译在整个翻译中所占的比重,译者主体对间接翻译的认知和认可程度,对间接翻译是否有明确的意识,哪些语言是译者选用的主要中介语,可以深入探讨译者选择间接翻译的原因。

译者的期待规范将分析译者对译作功能、接受效果及其文本特征的预期。切斯特曼的期待规范侧重目标语读者的期待,而译者在翻译活动中首先是读者,既是原文的读者,也是自己译作的一个读者,译者对于翻译的目的、翻译的功能以及翻译应该是何模样有自己的期待,这一期待会作用于其译作的生产。译者期待如切斯特曼的读者期待一样,会受到“目标语文化中的翻译传统”和“目标语平行文本的样式”影响,也会受到经济因素、意识形态因素以及两种文化之间权力关系的影响(Chesterman,2000:64),但译者对自己翻译文本的类型及语言风格均有自己的期待,而文本呈现出的样态是译者期待的具体实现。“译者头脑中对译作潜在效果/接受状况的设想,是构成译者期待的组成部分,即译者对目标语读者及其期待的期待。这一设想对译者决定发挥着一定的调节作用。”(Chesterman,1998b:96)对译者期待规范的描写可以从译者的翻译目的和译入文体意识两个变量展开。

译者的操作规范分析译者在翻译过程中如何通过文本实践,来实现自己的预备规范和期待规范。图里将操作规范分为母体规范(matricial norms)和篇章语言规范(textual-linguistic norms)。母体规范制约目标语语料的存在形态,在文本中的位置,以及文本的分割形式(segmentation)。篇章语言规范制约语料的选择,以形成目标语文本,或者用以取代源语文本及其语料。(Toury,2001:58-59)芒迪(Jeremy Munday)对这两种规范进行了进一步地解释:“母体规范与译文的完整性有关,表现在段落的删减或重置、篇章的分割以及段落或脚注的增加上。篇章语言规范制约目标语文本语料的选择:如词汇、短语及文体特征。”(Munday,2001: 114)译者不是翻译活动中被动的意义传输者,译者采用的翻译策略作为操作规范的集中体现,与译者的意识形态观和诗学观密不可分。虽然在某一时代可能存在一些主流操作规范,但由于译者文化身份的差异,很难说某一操作规范可以普遍适用于所有译者。因此从译者主体出发,来描述某一个体译者或者是某一具有文化身份共性的译者群体的操作规范,发现其与主流规范之间的互动,更能接近特定历史场景中作为翻译行为主体的译者的主观能动性,在一定程度上还原具有个人情感、价值观念和审美趣味的活的译者的翻译活动。对译者操作规范的描述可以采用比较的方法,选择与描述对象具有密切相关性的译者或译者群体作为参照对象,从操作规范的共性与差异中探寻译者主体在对待诸如原文本的完整性、源语文化的表达方式、目标语言的选择等方面的规律性行为,尝试发现译者操作规范与其预备规范和期待规范之间的相互关联,以揭示译者的操作规范与译者主体性之间的内在关联。对译者操作规范的描写,重点放在译者的母体规范特征以及对译入语体和翻译策略的选择三个方面。

正如切斯特曼批评图里的规范概念过于宽泛,“称规范甚至涵盖(或者几乎涵盖)主体的个性,把规范概念过渡延展了”(Chesterman,1998b:92),为避免概念的内涵和外延过于宽泛,译者规范的探讨虽然注重对译者个性化选择的描写,但并非止步于此,而是在充分描述译者主体个性化选择的基础上,探寻个体化选择中呈现出的、作为特定译者群体的整体性特征,以及由此而形成的在特定历史文化语境中,某一译者亚群体提倡并实践的译者规范。因此译者规范的描写需要针对特定的对象,在充分的个案研究中,逐渐获得对某一历史时期特定译者群体的译者规范的整体认识。

图里认为,翻译规范的重构主要有两种资料来源:语篇内和语篇外资料。前者专指译本,因为译本的生成受到规范的制约,是描写规范最重要的基础;后者包括半理论性或评论性资料,以及译者、出版商、评论家和其他翻译活动参与者的申明。(Toury,2001:65)赫曼斯对于重构规范的文献来源进行了更加细致全面地划分,他将图里所述的语篇外资料进一步划分为副文本和元文本。根据赫曼斯的划分法,重构译者规范的文献来源包括:相关翻译文本,即翻译作品;副文本(paratexts),如译序、译跋和注释等;以及元文本(metatexts),即独立于翻译文本的文献。后二者涵盖译者、编者、出版商、读者和翻译界等的相关陈述和评论文献。①

对译者规范的描述方法,可借鉴图里和赫曼斯提出的翻译规范的描述方法,即:

文本分析的方法(text):图里提出,翻译文本是规范制约下生成的首要文献,可以看作是规范的直接体现,而文本外的申明带有片面性,在运用时应该尽量审慎。(Toury,2001:65)可见对翻译文本的分析是描写规范最重要的依据。对译者规范的描述,应比较源语文本和目标语文本,比较不同译者个体或者不同译者亚群体的目标语文本,考察其中的差异和变化,探讨特定译者或译者群体实际发生的翻译选择和采用的翻译策略,分析背后的动因。

副文本分析的方法(paratext):申纳兹(Sehnaz Tahir-Gürçaˇglar)认为翻译史研究者采用的不同类型的文献中,除了实际的目标语文本和目标语文本外的文献,如评论、信件、广告、采访、日记等以外,第三种类型的文献如“副文本”,即前言、后序、题目、献词、图表等,协调文本和读者之间的关系,并协助介绍文本。(Tahir-Gürçaˇglar,2002:44)在译者规范的描述中,分析特定译者的前言、后记、译者识、注释,以及译者撰写的其它相关文本等副文本中体现出的翻译观,包括对原文本的选择、翻译的目的、对读者对象和阅读效果的预设、对文学或意识形态的诉求等等。

元文本分析的方法(metatext):对当时评论家、编辑、读者的相关评论进行分析,分析翻译作品在目标语文化里的接受和引起的反响,分析译者译作的接受状况,从而透视译者期待与译作接受效果之间的互动。

6.0 结语

译者规范概念的提出以译者思维习惯和翻译规范为基础,将译者的翻译活动语境化,还原到其发生的具体社会文化语境中进行探讨,描写特定译者或译者群体的翻译行为如何受到主流规范的影响,译者的主体参与如何内化或者偏离甚至违背这些规范,推生新的翻译规范,并在其个性化的选择中推动规范发生变迁。译者规范关注的是译者主体“实然”发生翻译行为,既可运用于研究个体译者的翻译活动,亦可探讨译者群体的翻译行为。译者规范的概念虽有助于描述和解释译者的选择行为,但因对规范概念及其分析方法的借鉴,容易打上结构主义和决定论的痕迹,但笔者希望这一尝试可以在一定程度上发现译者主体在翻译规范演变过程中的重要性,不断推进对翻译本质的认识。

注释:

①此处的“副文本”和“元文本”概念参见T.Hermans (2004),第85页。

[1]Baker,M.Routledge Encyclopedia of Translation Studies[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[2]Chesterman,A.From“Is”to“Ought”:Laws,norms and strategies in translation studies[J].Target,1993,5(1):1 -20.

[3]Chesterman,A.Causes,translations,effects[J].Target,10:2.1998a,10(2):201-230.

[4]Chesterman,A.Description,explanation,prediction:A response to Gideon Toury and Theo Hermans[J].Current Issues in Language and Society,1998b,5(1):91-98.

[5]Chesterman,A.Memes of Translation:The Spread of Ideas in Translation Theory[M].Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,2000.

[6]Chesterman,A.Proposal for a Hieronymic Oath[J].In A.Pym(ed.).The Return to Ethics,Special Issue of The Translator,2001,7(2):139-154.

[7]Hermans,T.Normsand the determination of translation:A theoretical framework[A].In R.Álvarez&M.C.A.Vidal(eds.).Translation,Power,Subversion[C].Clevedon,Philadelphia,and Adelaide:Multilingual Matters Ltd.,1996.5-51.

[8]Hermans,T.Translation in Systems:Descriptive and System-oriented Approaches Explained[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[9]Meylaerts,R.Translators and(their)norms[A].In A.Pym,M.Shlesinger&D.Simeoni(eds.).Beyond Descriptive Translation Studies:Investigations in Homage to Gideon Toury[C].Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2008.91-102.

[10]Munday,J.Introducing Translation Studies:Theoriesand Applications[M].London and New York:Routledge,2001.

[11]Pym,A.Method in Translation History[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2007.

[12]Robinson,D.Translation Norms and the Hystericization of Mastery[J].Chinese Translators Journal,2009,30 (4):45-48.

[13]Schäffner,C.(ed.).Translation and Norms[C].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2007.

[14]Sela-Sheffy,R.How to be a(recognized)translator:Rethinking habitus,norms,and the field of translation[J].Target,2005,17(1):1-26.

[15]Simeoni,D.The pivotal status of the translator’s habitus[J].Target,1998,10(1):1-39.

[16]Snell-Hornby,M.The Turns of Translation Studies:New Paradigms or Shifting Viewpoints[M].Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2006.

[17]Tahir-Gürçaˇglar,S.What texts don’t tell:The uses of paratexts in translation research[A].In T.Hermans (ed.).Crosscultural Transgressions—Research Models in Translation Studies II:Historical and Ideological Issues[C].Manchester and Northampton:St.Jerome Publishing,2002.44-60.

[18]Toury,G.Descriptive Translation Studies and Beyond[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[19]Yannakopoulou,V.Norms and translatorial habitus in Angelos Vlahos’Greek Translation of Ham let[A].In P.Boulogne(ed.).Translation and Its Others.Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2007[C].2008.http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.htm l.[2011-06-28]

[20]陈志杰,吕俊.译者的责任选择:对切斯特曼翻译伦理思想的反思[J].外语与外语教学,2011,(1):62-65.

[21]邢杰.译者“思维习惯”:描述翻译学研究新视角[J].中国翻译,2007,(5):10-15.

[22]孙艺风.翻译规范与主体意识[J].中国翻译,2003,(3):3-9.

[23]张思洁.描述翻译学中的工具理性反思[J].解放军外国语学院学报,2004,(4):63-66.

On Translator’s Norm s and Its Study Approaches

LUO Lie

(School of Foreign Languages for Economics and Trade,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China)

As an essential concept of Descriptive Translation Studies,translation norms help to broaden the understanding of translation activities.However,the subjectivity of the translator has notbeenmuch explored.Since translation norms are socio-culturally specific,unstable and diversified,the co-existence of various translation norms offers different choices for the translator.The translator’s choice plays a key part in the formation of competing force and the development of translation norms.This paper puts forward the concept of“translator’s norms”and suggests its analytical framework and study approaches to describe the translator’s existing behavioural phenomena and the interaction between translator’s norms and translation norms.

translator’s norms;translation norms;study approaches

H059

A

1002-2643(2013)05-0102-07

2012-05-30

本文得到国家社科基金后期资助项目“性别视角下的译者规范”(项目编号:11FYY018)以及山东省软科学研究计划项目“译者生态调查研究”(项目编号:2012RKB01328)的资助。

罗列(1972-),女,汉族,博士,副教授。研究方向:翻译学。