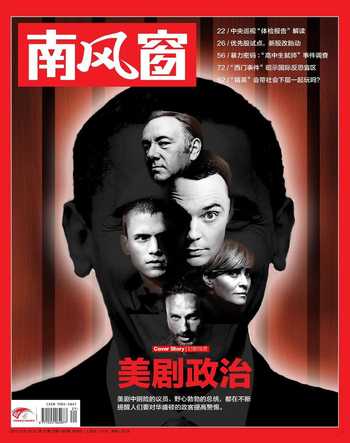

不着痕迹的“美国梦”

陈伟信

很多时候我们观看外国电视剧只是为了娱乐,但不少学者的研究均指出,流行文化本身有一定的政治意涵,也影响一代人对于其他国家的观感。举例来说,学者Janice Xu指中国的网民透过收看外国剧集以学习西方文化及现代文明的生活方式,而Qiaolei Jiang及Louis Leung的研究则指出,透过观赏外国剧集并与同窗好友讨论内容,一方面可以学习到外国文化,另一方面则可以作为社交谈资,增进个人的社会资本。

不像韩剧多以情爱内容为主题,美剧覆盖从生活到罪案、从政治到科幻各个类型。然而,不论题材如何天马行空,这些电视剧都有一定的隐规则,它们既与美国的“政治正确”观若即若离,也与美国受众的心理定势遥相呼应,并且可能随不同的历史时期而变化。

美剧的角色定型

从NBC共播出20季并仍有衍生剧不断问世的《法律与秩序》,到CBS自2000年热播至今的《犯罪现场调查》(CSI),美国的侦探剧(罪案悬疑剧)长盛不衰,成为荧幕上一道独特的风景线。不同于老牌侦探剧多以真实案件为摹本、主打专业知识普及,近来的侦探剧往往走向固定的角色设定:以一个精神有问题但能力出众的男性警方顾问,搭配一个独立自主的伴侣(通常是女性协助者或求助者),借以凸显男女平权。

以CBS剧集《基本演绎法》(Elementary)为例,剧中现代福尔摩斯原是英国苏格兰场的顾问,成了瘾君子后在纽约的戒瘾康复治疗中心遇上了戒瘾伙伴乔安·华生;不同于BBC版《神探夏洛克》,美版华生是亚裔女性,且精明强悍远胜男版华生。而在CW新版《美女与野兽》中,男主角是义务警员,有野兽基因,容易发作变身,女主角是重案刑警,掩护他并求教于他,双方形成一种互补关系。类似的角色设定还出现在FOX前年3季而终的《别对我撒谎》中,男女主角都是谙熟心理的博士,莱特曼关注细节而吉丽安关注大局,他们在一起能很好地平衡合作。

而在USA电视网自2002年连播8季的《神探阿蒙》(Monk)中,阿蒙虽有出色的侦探头脑,但在日常生活中有严重的强迫症及焦恐症,因此极度依赖女看护的照顾。这种“男弱女强”的配合,亦见诸美国不少侦探剧,像TNT連播7季的《罪案终结》就重点刻画金发美女的审讯才能,更遑论《绝望的主妇》、《傲骨贤妻》这类以中年女性心态主导的非侦探剧集。相对而言,国内的剧集普遍维持着“男强女弱”的情况,即女性在剧集的定位,主要是协助者及依赖者的角色。

自1964年美国国会通过《公民权利法案》后,美国女性的地位显著上升,特别是接受教育的权利,更在全球名列前茅。因此,在传统美国个人主义的社会气氛感染下,美国女性一般而言均有独立自主的能力,即便面对社会不同程度的歧见及生活问题,亦能够淡然处之。这自然也反映在美剧里。例如FOX长播剧《识骨寻踪》(Bones)中,女主角贝伦博士青少年时期父母失踪,自己被送到青少年之家,及后更发现父母其实是罪犯。然而,在这些社会学上不利正常发展的情况下,贝伦却成功自立生活并获得3个博士学位,仿佛暗示女性在美国社会可以享有的社会地位,不受家庭背景影响。

当然,在这宏观的美剧性别平权操作中,一方面不是所有内容都映照现实:例如《纸牌屋》中的女记者以私情交换情报,与她有竞争的驻白宫记者也是女性,但现实中大部分跑国会和白宫的记者均是男性,反而女记者的色诱之举更像影射女特务如美女间谍查普曼;另一方面,剧场的角色设定也暗示最终的男尊女卑思想。例如女性的角色即使被塑造到独立自主,她们最后均会与男主角有一定的感情瓜葛,或被与前度的感情事影响判断。这些独立自主的女性最终的安置场所往往是男主角的家庭中—虽然有其收视因素的考虑,亦反映女性作为独立自主的概念并不完全确立于美国社会中,特别是在设定为传统背景的剧目中,女主角的社会地位更为低下。

隐含的结构性歧视

不同于男女平权可以为美剧增加人气,种族问题在美剧中通常不会得到大肆声张,但仍然有迹可循。学者Mary Beth Oliver曾就美国的电视剧作文本分析,得到的结论是一般而言白人演员多数扮演着警察的角色,而黑人及拉丁裔演员则多扮演匪徒的角色;而当出现盘问的场面时,黑人及拉丁裔“匪徒”往往成为警察暴力的受害者,反之即使白人演员饰演罪犯,他们的待遇往往得到白人律师的照顾,能在警方面前争取平权。

事实上,非白人种族在电视剧中被边缘化的细节比比皆是。例如在《基本演绎法》中,黑人探员贝尔的形象被塑造成白人警长的跟班并不时批评福尔摩斯的推论,行事手法亦比不上身为瘾君子的福尔摩斯。即使身处高位如检察官或警长,黑人及拉丁裔演员的角色却变成了闲角,只会在案件期间质疑主角的判断以及在完结时收场出现。最典型的例子莫过于《灵书妙探》(Castle)中的白纪婷的两位黑人上司;《美女与野兽》中女主角的黑人搭档和上司同样如此。

这亦相当符合美国当下的社会情况。虽然美国出了一名黑人总统奥巴马,但不代表美国国内的种族歧视问题消失,反之随着近年美国经济不景有死灰复燃的迹象,特别是在有蓄奴传统的南部州份。即使如国际都会纽约,结构性的种族歧视仍然存在。今年8月纽约联邦法院在审理一宗有关“盘查拦截”的案件时指出,2004年至今近400万宗盘查拦截,八成对象均是非洲裔或拉美裔,比纽约市人口的比例多出近三成。这种结构性的偏差最终被判定违反美国宪法第14条,即每名美国公民均享有平等保护及免受当局不合理搜查的权利。然而,不论是引来伦敦骚乱的“三叉戟‘打黑行动”,还是白人巡逻员齐默尔曼射杀黑人青年马丁的案例均表明,美剧中对于有色人种的结构性歧视,实际上是活生生地发生在西方社会事件中。反过来说,这些根深蒂固的暗歧视,也有意无意间成为美剧内容的一部分。

不着痕迹的“美国梦”

不管美剧中有多少性别定型元素或种族歧视问题,几乎所有剧集均有两个基本的共通点,一是美国的国家利益是至高无上的,必要时以违法的手段执行任务亦在所不计,典型例子是《24小时》和《尼基塔》;另一方面是,主角即使是被正常社会排斥的一群,他在美国社会仍然有一席之地,甚至在美国政府的利用下发光发热。

《基本演繹法》中被英国遗弃的福尔摩斯得到纽约警方的重视;《灵书妙探》中小说家贾荣卓弃文从武,协助警方侦破一单又一单的凶案;《罪案第六感》(Perception)中的皮雅斯博士即使患有精神分裂症,他所产生的幻觉仍然得到美国社会的接纳,成为警方顾问名单中的一员……凡此总总,均有意无意凸显“美国梦”的概念:只要你有能力,美国社会总有接纳你的空间;只要你有能力,美国便是你可以大展拳脚的地方。然而,当我们套诸现实社会,又有多少个精神病患者或瘾君子可以得到美国警方的青睐奉为上宾?

美剧并非白璧无瑕,它透着性别夸张、法律僭越和种族意识残留,但它毕竟可以造梦,营造出不分贵贱皆可成功的剧场效果,这就是流行文化的威力。事实上,按照著名的国际政治学者约瑟夫·奈的理论,真正能够使外国社会心悦诚服的并不是军事或经济那些硬实力,而是文化及价值观这些软实力,而电视剧正是这些软实力的重要载体之一。著名的法国导演高达(Jean-Luc Godard)曾在他执导的电影《小兵》内说明,“电影是每秒24格的真实”。对于一般民众而言,流行文化反映的便是他们对于那个国家所知的“真实”,即使在遥远的他方事实并不如此。美剧中那带着偏见的美国梦及美国社会特质,也许正担当着如此的建构角色。