换 心

[英国]杰弗里·阿切尔

有这样一个开普敦男子,他每天必造访一个叫做“十字路”的黑人小镇。上午,他在小镇上的一所学校里教英语;下午,依不同季节,要么教别人打打橄榄球,要么教别人玩玩板球;傍晚,他逛遍大街小巷,劝年轻人不要拉帮结派,不要违法乱纪,也不要沾染任何毒品。他就是众人皆知的“十字路换心人”。

内心的成见并不是与生俱来的,然而,有些人很小的时候就受人影响,在内心深处埋下了偏见的种子。斯托菲尔·范登伯格就是这样。他出生于开普敦,一辈子没有跨出过国门。他的祖先是18世纪的荷兰移民。从小他就习惯了对家里的黑佣随心所欲地指手画脚。

他家的用人无论年龄大小,从来不配以姓名相称呼。若是哪个童佣胆敢对斯托菲尔违命不从,必遭一顿痛打,或饿个饥肠辘辘。这帮孩子即便表现出色,也从来不会得到什么感谢或表扬。哎呀,他们生来就是服侍你的,何必要感谢他们呢?

等斯托菲尔开始上小学后,他那种理所当然的偏见显然加深了。他上的第一所小学就在开普敦,老师同学全是白人。偶尔见到的几个黑人都是在学校里扫厕所的。他们把厕所打扫得干干净净,但自己却不能用。

在校期间,斯托菲尔的成绩在班里算是中等偏上,数学特优,在他那个阶层里也算个体育高手。

毕业前一年,斯托菲尔这个金发布尔人①已长得人高马大,一米八的个头儿,驰骋于各大球场。冬季,他是橄榄球队的外侧前卫;夏 季,他又是板球队的击球先锋。甚至在他申请大学之前就有传言说他已入选南非跳羚队,要么打橄榄球,要么打板球。在这最后一年里,曾有好几所大学派人来选苗子,都愿意给他奖学金。在听取了校长的意见之后,他最终选定了斯坦林布什大学,他父亲也支持他的决定。

从进入大学校园的那一刻起,斯托菲尔继续进步,从未出过什么差错。大一那年,校板球队打开局赛,有名老队员受了伤,斯托菲尔有幸被选中做了替补。接着,他参加了随后赛季的所有比赛。两年后,他率领着这支所向披靡的校队,代表西部省对抗纳塔尔省,赢得了一百跑①。

大学一毕业,斯托菲尔就进了巴克莱银行公关部。面试那会儿,银行方面就向他明说了,他的首要任务是保证把“银行界的板球联赛冠军杯”捧回来。

他进银行没几个星期,就收到了南非跳羚队选拔官的邀请函,说邀请他参加板球队,代表南非参加英国巡回赛。得知此事,银行方面高兴极了,并告诉他要好好准备,为国争光,请多久的假都没问题。他渴望能在纽兰特赢得一百跑,甚至梦想某日在板球圣地伦敦罗兹球场②也赢得一百跑。

他饶有兴趣地关注着正在英国进行的“灰烬板球”系列赛事。以前他只关心安德伍德和斯诺这样的运动员,不过他们的名气并不让他觉得气馁。斯托菲尔暗下决心,要将他们的投球一一击杀出界。

南非各大报纸也纷纷追踪报道“灰烬板球”系列赛事,因为几个星期后南非队就要和对手交锋,所以希望让球迷更多地了解对手的优劣。后来,英国队任用了一位名叫巴兹尔·D.奥利维拉的全能球手为伍斯特郡效力,一夜之间,这些报道抢占了头版。媒体将之称为“D.奥利维拉先生”。他之所以上了头版,纯因他属于南非人所说的那种“开普敦有色人种”。虽然在南非土生土长,人们却不允许他参加最高水平的板球赛,所以他后来就移民到英国去了。奥利维拉是否会被伦敦的玛丽勒本板球俱乐部选派去南非参加巡回赛呢?两个国家的新闻媒体开始揣摩南非政府对此事的态度。

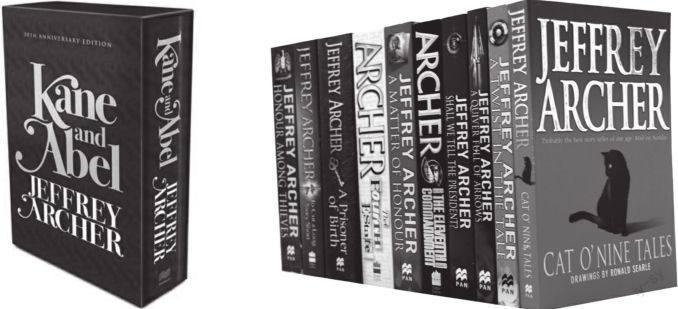

迄今为止,杰弗里·阿切尔已经有超过30部作品出版,包括长篇小说、短篇小说、戏剧等,题材则不离政坛风云、国际冲突、家族争斗,巧妙的悬念设置、情节推进和适度穿插的情色描写则助阿切尔荣登最畅销作家的宝座,累计销量超过1.3亿,是世界上作品最畅销的作家之一。

“英国人要是选派他来参赛,那真是蠢极了。”斯托菲尔对银行里的朋友说,“那样的话,这次巡回赛就只好取消啦。”反正,别指望他会跟一个有色人打比赛。

此时,南非人最希望看到的是奥利维拉在欧沃板球场上的最后一场测试赛中失利,那样的话,他就别想参加什么巡回赛了,问题自然也就解决了。

奥利维拉在第一局中表现平平,只得了十一跑,未失三柱门③。但在第二局中,他为赢得比赛发挥了关键作用,不给对方任何接球的机会,获得了一百五十八人跑,为系列测试的成功奠定了基础。即使这样,他仍被踢了出去,不能进代表队去南非参加巡回赛,此事引起了颇大争议。然而,当另一名队员因伤退出时,他又被选为替补。

此时,南非政府立即表态,他们的国家只欢迎白人运动员。接下来的几周,外交斡旋异常活跃,但终因玛丽勒本板球俱乐部拒绝弃用奥利维拉,巡回赛不得不取消了。直到1994年纳尔逊·曼德拉当选南非总统后,一支英国官方球队才再次踏上南非国土。

这一决定无疑给了斯托菲尔当头一棒。尽管他定期代表西部省出征参赛,也能确保让巴克莱银行蝉联业界板球赛的冠军,但对是否还能入选参加测试赛,他却担心了起来。

然而,失望归失望,斯托菲尔仍然坚信政府的决定是正确的。毕竟,谁来南非参赛凭什么由英国人说了算呢?

在跟德兰士瓦省打比赛时,他认识了英嘉。她不仅是他见过的最美丽的尤物,而且完全赞同斯托菲尔那白人种族优越论的论调。一年后他们结婚了。

当各国接连对南非施加制裁时,斯托菲尔一如既往地力挺政府,声称堕落的西方政客都是弱小的自由主义者。要是谁来了开普敦,他都会问,他们为什么不来南非亲眼看看这个国家呢!要是他们来了,马上就会发现他并没有对仆人拳脚相加,黑人也得到了政府建议的合理报酬。他们还指望什么呢?说实在的,他死也不明白,为什么政府不以叛国罪将曼德拉和他那伙恐怖分子处以绞刑。

每当斯托菲尔表露这些观点时,他的两个儿子皮特和玛瑞克总是频频点头表示赞同。在和家人一起用早餐时,他总是频繁说教,说什么那些刚从树上进化下来的总不能和白人平起平坐吧。毕竟上帝并不是这么安排的。

快四十岁时,斯托菲尔不再玩板球了。他当上了银行公关部主任,还应邀加入了董事会。全家搬进了一套宽敞阔绰的大西洋海景房,距离开普敦市不过几英里。

尽管全世界都继续对南非实施制裁,斯托菲尔却更加坚信只有南非的做法是正确的。无论是在公开场合,还是在私下里,他都经常流露出这些观点。

“你该去竞选国会议员,”一个朋友对他说,“国家需要的是相信南非生活方式的人,不能屈服于一帮无知的外国佬。这些外国佬多数没来见识过我们的国家。”

一开始,斯托菲尔并没把这话放在心上。后来,南非国家党主席专程飞至开普敦接见了他。

“政治委员会希望在下一届大选的候选人名单上看到您的名字,”他对斯托菲尔说。

斯托菲尔答应会考虑此事,但解释说,要先跟妻子以及银行董事会的同事商量后才能做出决定。令他吃惊的是,他们竟然全都鼓励他接受提议。“毕竟,你是全国知名人物,没人怀疑你对种族隔离政策的态度。”一周之后,他给国家党主席打了电话,说自己当候选人很荣幸。

斯托菲尔被派去诺特霍克选区拉选票,因为国家党在这个选区已稳操胜券。结束对选委的发言时,他说了这番话:“就算到了进坟墓的那天,我还是坚信种族隔离是正确的,不仅对白人有好处,对黑人也有好处。”四座顿时起立喝彩。

1989年8月18日,一切都变了。

那天傍晚,斯托菲尔提前几分钟离开了银行,去市政大厅开会并发言。此时离大选只剩几个星期了。民意调查显示,他将成为来自诺特霍克选区的国会议员,且稳操胜券。

在他走出电梯的刹那,遇上了银行总经理马丁努斯·德容。“又上半天班啊,斯托菲尔?”他咧着嘴问道。

“不算吧。我正要去选区大会发言,马丁努斯。”

“不错啊,老兄,”德容答道。“得让他们每个人都清楚,这次谁都不能浪费选票,输不起的。我的意思是,如果不想让这个国家落入黑人手中的话,就得小心了。”他补充说,“顺便提一下,大学也不需要给黑人助学名额。如果我们允许一帮英国学生左右银行政策,到头来,连我的饭碗都要被黑鬼抢走了。”

“是啊,我看了伦敦备忘录。他们像一群鸵鸟,逃避现实。我得赶紧走了,马丁努斯,不然开会要迟到了。”

“好吧,老兄,不好意思耽误了你这么久。”

斯托菲尔看了看表,跑下坡道去了停车场。他驱车来到罗德斯街,很快便意识到,周末人们纷纷出城,他没法躲过接踵而至的车队长龙。

一过了市区,他就开足马力。虽然道路陡峭蜿蜒,但距离诺特霍克只有十五英里了。斯托菲尔对这段路了如指掌,通常不出半个小时,车就可以停到家门口了。

他瞥了一眼仪表盘上的时钟。还算走运,他还来得及回家冲个澡,换身衣服,再去开会。

他驾车朝南跑,绕到了通往山里的路上,猛踩油门,左冲右突,超了一辆又一辆慢吞吞的卡车和轿车。这些司机不像他对路况那么熟悉。一个黑人司机开着一辆破破烂烂的货车,艰难地在山坡上爬行。这车本该报废,不准上路的。斯托菲尔从他身旁飞驰而过,横眉怒目地瞪了一眼。

斯托菲尔在接下来的转弯处加速,看见前方有辆卡车。他知道在下一个转弯前是一段笔直的长路,所以有足够的时间超车。他踩着油门,试图超越,这时他才发现那辆卡车开得好快啊。

距离下个转弯处大约一百码远的时候,一辆汽车突然出现在拐角。斯托菲尔必须立刻做出决定,该刹车还是该踩油门呢?可他想当然地以为那家伙会刹车,所以一脚把油门踩到底。他跑到了卡车前头,并迅速拐进原车道,但不可避免地碰到了迎面而来的另一辆车的挡泥板。斯托菲尔看见那司机刹那间惊恐万分的脸。尽管那司机已猛地踩了刹车,但因地势陡峭,刹车不管用。斯托菲尔的车子撞上了防护栏,然后反弹到了马路另一边,最后停在树丛下。

五个星期后他才恢复了知觉,这是他最后的记忆。

斯托菲尔睁开眼朝上看了看,发现英嘉就站在他的床边。见他睁开了眼,她握了握他的手,然后冲出房间去叫医生。

他再次醒来时,医生和英嘉都在床边站着。可又过了一个星期,外科医生才告诉他车祸后发生了什么。

斯托菲尔得知,那个司机刚送到医院就因脑部受伤而不治身亡了。他默默地听着,惊骇不已。

“能活下来,你很幸运。”英嘉只说了这一句。

“确实啊,”医生说,“因为就在那个司机死后没一会儿,你的心脏也停止了跳动。幸亏隔壁的手术室就有一位匹配的捐赠者,你真是有福气。”

“不会是那辆车的司机吧?”斯托菲尔说。

医生点了点头。

“可是……他不会是黑人吧?”斯托菲尔难以置信地问道。

“是的,他是黑人,”医生肯定地说。“范登伯格先生,您的身体没有察觉到,这可能出乎您的意料。他的妻子同意移植,您应当感激啊。让我回想一下她当时说了什么,”他略作停顿,“她是这么说的,‘我不想看到他们两个都死掉。幸亏有她,否则我们救不了您的命,范登伯格先生。”医生有些犹豫,噘了噘嘴,接着轻声说,“但是我不得不遗憾地告诉您,您内伤太重,尽管心脏移植成功了,可是预后并不乐观。”

斯托菲尔沉默了好一会儿,终于开口问,“我还有多少日子?”

“三年,或许四年吧,”医生回答说。“但顾虑太多可不行。”

斯托菲尔昏睡了过去。

又过了六个星期斯托菲尔才出院。即便在医院住了那么长时间,英嘉仍然坚持认为,他应该长期休养。有几位朋友来家里探望他,马丁努斯·德容也来了,并让斯托菲尔放心,银行这份工作会一直为他保留着,等他完全康复就可以回去上班了。

“我不打算回银行工作了,”斯托菲尔平静地说,“过几天你会收到我的辞呈的。”

“但这是为什么呢?”德容问,“我可以向你保证……”

斯托菲尔摆了摆手。“谢谢您,马丁努斯,我另有安排了。”

医生一说他可以出门走动了,斯托菲尔就立即要求英嘉开车送他去“十字路”小镇,他要去看望那个因他而死的男人的遗孀。

这对身材高挑的金发白人夫妇行走于“十字路”小镇的棚屋间,一双双忧郁而顺从的眼睛看着他们。他们来到一个似屋非屋的小窝棚前,听旁人说这就是那个司机遗孀的家。他们停下了脚步。

斯托菲尔本想敲敲门,可是那儿连个门都没有。他透过缝隙向黑漆漆的屋里望去,看见一个年轻女子怀抱着婴儿,蜷缩在墙角。

“我叫斯托菲尔·范登伯格,”他对她说,“您的丈夫因我而死,我感到非常难过。”

“谢谢,先生大人,”她说,“没必要来看我的。”

屋里没凳椅可坐,斯托菲尔只好盘腿坐在地上。

“我还想感谢您给了我活下去的机会。”

“谢谢,先生大人。”

“有什么需要我帮忙吗?”他停顿了一下。“或许,你和孩子来和我们一起住,愿意吗?”

“不用了,谢谢您,先生大人。”

“难道没有需要我帮忙的地方吗?”斯托菲尔觉得很无奈。

“没有,谢谢您,先生大人。”

斯托菲尔意识到他的到来似乎打扰了她,就站起身来。他和英嘉穿过镇子走回去,一言不发,直到上了车才说话。

“我真是瞎了眼,”在英嘉开车回去的路上,斯托菲尔说道。

“瞎了眼的不只是你一个啊,”妻子眼泪汪汪地说,“可我们又能怎么办呢?”

“我知道我该做什么了。”

英嘉在听着丈夫描述他打算如何度过余生。

第二天上午,斯托菲尔去了一趟银行,在马丁努斯·德容的帮助下,他算出了未来三年能有多少钱花。

“您要把自己的人寿保险提现,这事和英嘉说过了吗?”

“这正是她的想法,”斯托菲尔说。

“你打算怎么花这笔钱?”

“一开始,我想买些二手书、二手橄榄球和板球拍。”

“我们能使您要提现的钱翻倍。”这位总经理暗示道。

“如何操作?”斯托菲尔问。

“用我们剩下的体育基金。”

“但那只有白人才能做啊。”

“你就是白人啊。”经理说。

马丁努斯沉默了一会儿,接着说,“别以为经过了这场悲剧只有你的眼睛打开了。你更让……”他有些迟疑。

“让……”斯托菲尔重复道。

“让其他人,让那些比你成见更深的人意识到他们过去的错误。”

当天下午,斯托菲尔又去了一趟“十字路”小镇。他在镇上逛了几个小时,最后在一片被铁皮棚屋和帐篷包围的空地上停下来。

虽然地面不是很平,形状大小也不理想,但他还是用步子量出了一块球场。好几百个小孩站在那里盯着他看。

第二天,其中有些小孩帮着他画了边线,并插上了角旗。

四年一个月零十一天,斯托菲尔·范登伯格每天早上都去这个小镇,帮孩子们补习英语。

每到下午,依季节不同,他要么教那些孩子打打橄榄球,要么教他们玩玩板球。晚上,他走遍大街小巷,竭力劝服青少年不要拉帮结派,不要违法乱纪,也不要沾染毒品。

斯托菲尔·范登伯格于1994年3月23日去世,就在曼德拉当选总统的几天前。像巴兹尔·D.奥利维拉一样,他在战胜种族隔离的斗争中贡献了自己微薄的力量。

“十字路”小镇改变了他。在他的葬礼上,有来自全国各地的两千多名哀悼者。

到场的人到底是黑人多,还是白人多,记者们说法不一。

① 板球运动的计分单位是跑,跑通常是由击球手获得,一方所有上场击球手所获得分之和(以及附加分)则为该方的总分。击球手取得50跑(称为“半百”)或100跑,以及更高的50跑倍数的得分,可被认为是值得庆祝的成就。

② 世界上最著名的板球场,被誉为“板球之家”。

③ 三柱门是位于方球场两端的两套三根木柱和两根横木组合之一。为防止球击中三柱门,三柱门由击球手使用球板保护。