代孕行为非法化的复合思路

——以代孕行为探讨进程中的三步程序为中心

吴才毓

代孕行为非法化的复合思路

——以代孕行为探讨进程中的三步程序为中心

吴才毓

在代孕行为的学术讨论进程中,明显存在一种神学传统主义上的避之不及以及文献资料、社会媒体等方面情绪化的表征。通过去情绪化、契约化、伦理观化的三步程序,代孕行为的契约化现象可依托委托合同的模型进行分析,从而从法经济学、法理、女性主义、协商伦理理论的维度探寻代孕行为的价值基础。协商伦理理论足以确认亲子法中的子女利益最大化原则适用于代孕行为的分析。法技术上可行性的欠缺与社会少子化现象可以成为法律禁止代孕行为的论证基础。结合子女利益最大化原则可以得出,无论于法技术的安排,抑或我国国情下伦理与法理的共同考量,以法律形式确认代孕行为非法之理由充分。

代孕行为;契约化;协商伦理;子女利益;社会少子化

人类具有基因传承的固有本能,立法史上普遍承认人类传承基因的权利甚至义务,人人享有生育权利并不生疑问,然而对于部分人群,他们在法律上可兹享有的救济手段可能与现世的伦理产生巨大的冲突。根据卫生部近期表态意见,我国将暂缓审批新的人类辅助生殖技术,全面清理现有审批情况,严查整治代孕、非法买卖卵子和网售促排卵药物等现象,启动人类辅助生殖技术管理专项整治行动。结合“八胞胎”等争议事件的语境,代孕手段之非法化思路期许立法作出回应。

一、代孕行为非法化分析中的去情绪化思路

(一)代孕行为之检讨中的情绪化倾向

纵观国内亲属法教材中关于人工生殖技术的论述,对代孕行为持否定观点者占大多数,一般在详尽论述各国关于代孕的立法例后,简要结论“从我国国情出发,禁止任何形式的代理孕母,应该说还是比较适宜的”。[1]441或简言之,认为“对于那些以营利为目的的代孕,以及那些为谋取经济利益而强迫或利用妇女代人妊娠或从事其他代孕业务的行为,法律应当严加惩戒”。[2]195肯定代孕的文献,基本上亦认为代孕母所生子女的法律地位尤为复杂,不仅影响已婚代孕母的婚姻生活,而且子女身份亦难以确定。肯定论者或认为,禁止代孕商业化是无可厚非的,但一律禁止代孕行为则未免过于武断。法律应当承认一定条件下的代孕行为,以体现对公民生育权的尊重,保障无妊娠能力妇女的生育权和建立家庭权得以实现,所生子女的法律身份可通过婚生否认、认领或收养而确定。[3]125较为折中的观点则认为代孕因精、卵供体的不同,也可分为妻卵和夫精、妻卵和供精、供卵和夫精、供卵和供精四种情况。在不同情况中,采用契约保护主义与有效主义则各自不同。[4]156

学术文献中,一方面存在严厉的措辞,如“代孕实际上是亵渎生命,是道德沦丧的不耻行径”;“代孕这种生育行为不是生育权的表达,而是侵权的作为,更是对现有法律和政策的直接践踏;对代孕合同的违法性论证,剥去代孕的伪装,从形式层面上否定代孕的同时也揭露了代孕合同是买卖人口合同的实质”;“将代孕情节严重者与非法买卖、采集、提供、使用精卵、胚胎和其他人类基因物质的行为归为刑事犯罪”。[5]179-180另一方面,又有文献认为,“完全禁止代孕不但不能避免代孕的发生,反而可能造成更多的问题,如交易行为的地下化,法律关系的复杂、不安定等”,政府不应该“无视社会对代孕母的潜在需求”,“不顾众多不孕女性的强烈呼声”。[6]259两派各持己见,一者大力谴责,另者着力颂扬。代孕行为是否得以通过法律形式禁止,宜通过去情绪化、契约化、伦理观化的三步程序,首先剥离伦理,祛除情绪化禁忌的泛滥,依托委托合同的模型分析代孕行为得否通过契约化履行。仅当代孕行为得以在合同的权利义务层面运行通畅时,再于我国伦理语境下进行价值判断。

(二)情绪化集中的几个问题

代孕所遭遇的否定评价和过往反对人工授精、试管婴儿技术使用的理由极其相似,然而法律并没有因此禁止此二类辅助生殖技术的应用。从分析的初始,若历史时间轴中的某一个未来节点开始,人类的状态已经超过某个阈值,比如不育率从现在的12%上升至30%乃至更高,此种从环境变迁的角度悲观的预期之下,似乎伦理的转型不再是困惑。在种族生存面前,至少大部分人会认为,以群体自身的努力克服繁衍弱化带来的淘汰,必然是一种最为基础的真理。基于人类共同体的选择,现今对于人工生殖技术的放开较之若干个十年之前,似乎正是演绎了如此推理。然而,当阈值未得到控制而产生市场乱象,则需要有关部门甚至法律的介入。对于代孕,目前我国的禁止态度和某些国家的放开,二者之间的社会接受条件的根本差异之一即在于比率的可控性。

赞同代孕制度合法化者通常持生育权优先的观点,直观地认为不能生育者亦拥有生育权,理应可以通过代孕行为实现繁衍后代的权利。同时认为,在我国“计划生育”政策下,超过育龄的夫妻在子女死亡时,无法通过领养之外的途径重获子女,特别是与自身血缘一脉相承的后代。年长父母失去生育能力,通过代孕行为固然可以获得子女,但生育自古即与养育同在,儿女尚未成年或自理之时,父母便老去或去世,无法履行抚养义务,不利于子女的成长,不符合子女利益最大化原则的基本精神。代孕问题的出发点不仅是不育夫妇,就根本而言,应为子女的利益。

对于代孕行为中应贯彻的子女利益最大化原则,法律经济学派又存在新的理解。从法律经济学的视角出发,大部分通过代孕制度出生的子女,从“出生”中获得了一种净正效用①在法经济学分析的框架中,效用(Utility)常常被用来评估机制的法益。部分学者所持观点认为,代孕子女的出生对于无法生育的父母与对于子女本身而言,都满足了“幸福最大化”原则,从而具有正效用。,类似于遗弃儿童被领养,如果孤儿没有被领养、代孕没有发生,这些儿童不可能如现在一样生存于世。换言之,代孕使该儿童取得了生存的机会,而不至于像堕胎等类似的情形中失去生命的可能。在此种净正效用的考量中,代孕是延续基因的一种表现,代孕出生的孩子一般只有一半或完全不是“领养”的。②波斯纳在其《性与理性》一书中即提出“替身怀孕”的能动性所在,认为复杂的代孕机制中,代孕子女有可能传承基因,“代孕必然架空母亲的血缘亲权”一说并不成立。

此处,即需要对子女利益最大化原则的语境进行解读:首先,“子女”的范围可能包括职业代孕母的其他孩子,儿童了解到母亲将自己的弟妹给予他人,认识到母亲为他人代孕生育,极有可能对该儿童产生影响而生成心理成本,同时,由于母亲拥有更高收入,儿童又可能拥有更优良的成长环境,诸多因素需要共同加以权衡。其次,利益最大化并不意味着承认“出生”而获得生命的可能即是最大化的利益,生存的质量与相应的基本保障亦是各国国情下需要考虑的因素,通过代孕出生的婴儿不一定健康,或性别、数量等条件不一定符合委托者的要求,如在现有代孕技术条件下,试管中胚胎存活率只有30%,而植入代孕母亲子宫的成活率亦不到30%,通常代孕中因为存活率较低而施行多植入胚胎技术,如果没有按照惯例进行“减胎”,则可能偶发个案产出多个新生儿。此种情况发生时,代孕委托方可能未有足够能力满足新生儿的成长需要,亦不符合子女利益最大化原则的基本要求。再次,伦理学界的“协商伦理”学说可以成为子女利益最大化原则贯彻的理论基石,即以代孕方式出生的婴儿并不能对此种生殖工程表示其赞同或反对意见,违背“广泛征求赞同意见”的基本伦理观,可能导致家庭代际关系的裂痕,从协商伦理出发,决定代孕行为的集体必须站在婴儿的立场,反映婴儿可能的利益诉求。[7]573-574

相对于选择代孕行为的不育人群,代孕母似更处劣势,无论是从人身还是财产上皆可能受到剥削。想要孩子的委托方关注于代孕母的健康状况,考虑怀孕的成功率和婴儿是否健康,故在制度设计上,代孕母通常宜为成年女性,已育有子女且健康状况良好。代孕母不放弃孩子的违约情况亦会使委托方整体在代孕母的筛选上更加仔细,委托方将审查其关于孩子出生后放弃孩子的意愿表达是否真实。在法律经济学学者的考量中,这种仔细筛选的结果会使代孕母数量变少,这些代孕母要么是认定自己不能忍受同孩子分离,或者认定可以索要更高的对价。于是,对于代孕母人身或财产的剥削只能是有限的。[8]102支持代孕制度者一般认为,代孕母不愿与孩子分离的情况在数据上所占比例微不足取,或者不计入此种情况,认为代孕行为亦存在合理使用机制。[9]以上论述并不符合常理与实践,实际上,如果代孕母违约,委托方未能得到婴儿,委托方在寻求代孕婴儿的过程中将会丧失一年或以上的时间,其中包括9个月左右的孕期和此前代孕母怀孕所耗时间。这些问题直接导向代孕行为的纠纷解决机制。

二、代孕行为非法化的契约型思路

如商业交往中的交易结构,存在委托与被委托关系的代孕活动需要契约来保障双方最基本的权利义务。代孕制度之构建过程和代孕网站的格式条款中存在着一些不可回避的问题,在寻求边际不明的伦理标准之前,需要一些契约机制供以具体判断与权衡:

(一)代孕行为所涉及的契约

倘若代孕行为合法化,代孕契约理应具有合法性和实施性,从而需要赋予契约以强制执行力。代孕契约不能强制执行明显是委托方建立家庭的一大障碍。有学者提出,在部分州代孕契约不能强制执行的前提下,上世纪90年代,美国每年就至少有600名儿童的出生基于代孕的安排。其中有三宗左右涉及代孕母改变主意。[10]201-202以此局部数据而言,代孕行为的强制执行似乎并不重要。但可以想象,倘若立法规定代孕契约具有强制执行力,代孕母基于各种原因放弃代孕之时必然受到人身方面的限制,且新生儿发生残障情况时,如果继续强制执行,使残障儿由不愿接受的委托方抚养,又极可能违背子女利益最大化原则。从而,代孕行为因本身特征难以以强制执行力的形式维系其履行。

至于代孕契约中的对价,如依据代孕母资质而调整的代孕价格,因女性的学历、容貌、身高、健康状况与生育能力等条件而调整,此于契约的视角无可厚非。但从契约角度析解各个代孕合意的环节,各环节中存在与我国国情中的既有人伦相悖的身体商品化行为。即使单纯从“爱心代孕”角度出发支持合法无偿代孕,很难想象人们会为了素不相识的不育人群无偿代孕。此种无偿代孕行为若发生在亲友之间,更可能造成亲子、社交关系的混乱。

(二)代孕契约涉及的人身关系

代孕母的人工流产自主权问题中,代孕母不因签订代孕契约而丧失该自主权,否则代孕母若因怀孕而致生命危险,却基于代孕契约而无法施行人工流产,显属不合理。在美国、德国法上均认可怀孕导致妇女生命危险时妇女有堕胎的权利,此时保住代孕胎儿对于怀孕妇女来说没有“期待可能性”,应优先保障妇女的生命。

对于代孕母配偶与代孕胎儿的关系,代孕契约中重要的条款之一即为代孕母同意在孩子出生后,把其交由委托方。英国1985年《代孕协议》法案虽然宣告商业性代孕非法,但代孕契约本身并不是非法之物。①不过,英国和英格兰的普通法都认定一个人不能用合约转让或放弃他做父母亲的权利和义务(监护权)。1973年的《监护权》法案亦规定任何务求放弃对孩子的权利和责任的协议,是不可实施的。参见杨芳:《人工生殖模式下亲子法的反思与重建——从英国修订〈人类受精与胚胎学法案〉谈起》,载于《河北法学》2009年第10期。我国台湾地区“代孕立法草案”上,代孕母有配偶,未取得配偶书面同意者,法院应不予认可代孕契约。考虑到怀孕分娩有极大可能影响代孕母的婚姻生活,该规定故为如此立法选择。但若隐瞒配偶代孕的情况下,仍应当比照契约,作不利于代孕母的解释,以关切所怀子女的最大利益。

关于委托方得否要求代孕母戒除生活恶习或干涉代孕母生活的问题,若为吸食毒品,不但将对胎儿造成伤害,而且也危害社会,必然应当予以禁止。若为抽烟或喝酒,除非妨碍社会公序良俗,法律一般并不限制公众个人自由。支持代孕者认为,代孕母在怀孕前,抽烟喝酒应不受限制,而且应赋予其自主决定终止代孕契约的权利,不应该对其给予过多的限制,反之若代孕母已经怀孕,为维护胎儿之生命、健康,得经代孕母自主决定签订代孕契约,规定相应的责任条款予以限制。然而对此产前护理条款,委托方应当如何进行,委托方无法监控代孕母整个代孕周期内的行为。

代孕作为诸种人工生殖技术中最难认定亲子关系的一种,亦成为技术难题,主要分为澳大利亚、英国、美国三种类型:一是以生育过程为依据,根据澳大利亚的法令规定,不论卵子和精子来自何方,生育婴儿的母亲及其丈夫为婴儿的父母;二是根据遗传基因,如在英国,婴儿归提供精子卵子的男女所有;三是依凭契约确定,例如在美国,基本约定经代孕出生的婴儿为委托方夫妇的子女。列举可能的情形,代孕所生子女即可能存在两个父亲(遗传父亲、养育父亲)、三个母亲(遗传母亲、孕育母亲、养育母亲)。

(三)代孕契约涉及的财产关系

针对被委托夫妻死亡时胎儿的继承权问题,在胎儿继承的特留份案件中,通常为其父死亡,而在代孕关系中,亦可能为委托夫妻中妻子死亡。其中一方死亡时,以另一方为法定代理人。如果父母双亡,则解释上可能有三种解决方式,一为直接以代孕母为法定代理人,二则类推民法上未成年人无父母应设监护人的情形,三为法院指定法定代理人。此亦成为立法的难题。

人工生育子女患有特种疾病而需要损害赔偿的情况中,某网站代孕契约约定:“代孕方在孕期经过权威医院鉴定,发现胎儿畸形或者其他重大缺陷,代孕方必须流产”;“代孕方在所生养的甲方亲生新生子(女)出生一个月内发现重大缺陷,经过权威医院鉴定,如甲方原因,甲方需要承担所有医疗费用;如代孕方原因,乙方需要承担50%医疗费用,乙方须向甲方交纳30000元的赔偿金。无论何方、何种原因,婴儿归甲方所抚养。如果医方无法鉴定何方原因,须按甲方原因处理。”①契约摘自“爱宝宝代孕网”:http://www.ibaobao-daiyun.com/fanben.asp,访问时间:2012年12月14日。在此,甲方即需求方的契约责任明显较为严苛。

出生子女多于预计代孕数时,上述代孕契约约定:“代孕方所生养的甲方亲生新生子(女)为双胞胎,甲方须加付15000元代孕佣金且自行抚养双胞胎。”②同上注。若此时需求方苦于加付金钱的财务困境,似乎代孕机构将先以之前的担保有限受偿。从代孕契约的条款普遍观之,皆是要将父母子女关系恒定地建立在委托方与出生子女之间,将代孕母从此亲子关系中撇离出去。

委托夫妻中途改变想法要求中止妊娠,属于上述契约中的违约情境,具体规定如:“甲方(即委托夫妻)在代孕方怀孕前违约,代孕方立即中止代孕服务,代孕方已收取的费用不退还予甲方。甲方在代孕方怀孕日至3个月(含3个月)违约,代孕方立即中止代孕服务,代孕方已经收取的生活费、代孕佣金不退还乙方。”③同上注。另外,哺乳事宜与生养方式、代孕母接受医疗行为的自主决定权、胎儿于怀孕期间受到他人侵害的情形,都作为横亘在代孕制度通行之前的一道障碍。在每一个问题中,皆存在复杂的伦理道德冲突,需要不同标准的价值衡量与判断。

(四)代孕后续问题的解决

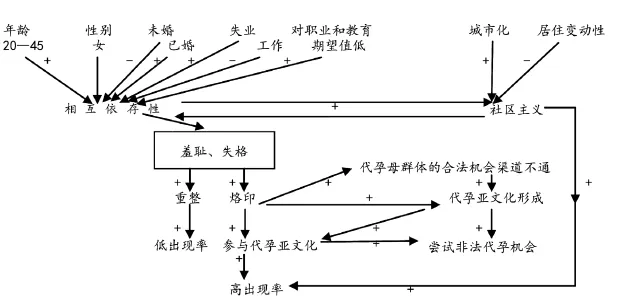

与代孕行为相关联的权利冲突至少有如下三类:胎儿的生命权与代孕母的私生活权的冲突、配偶一方的生育权与他方的不生育权的冲突、国家的生育控制权与父母的生育权和子女性别选择权的冲突。[11]314-315考虑到代孕行为中的种种权利冲突,究竟是什么阻止代孕行为在中国制度化,当学术界归结那些许可代孕国家的一致性之时,除社会文化差异而导致的“开放性”之外,还有一个明显的共同特征,即社会少子化的趋势。中国法语境下讨论代孕问题,必然需要关注国家的生育控制权问题。[12]256人口问题是从大历史观方向理解代孕非法化的一个关键。如果代孕过程中必要的“减胎”程序经恶意忽视,极可能造成对基本国策的不法规避,相关代孕机构需要担负相应责任。而倘若代孕行为以法律形式确定为非法,针对代孕母的惩罚机制绝非治安拘留之类,而应属恢复性解决方法,模仿恢复性司法中的羞恶理论[13],笔者设想出一幅关于代孕的模拟图表,见图1。

通常理解中,若代孕被合法评价,似乎代孕母的群体数量将急剧上升,而代孕若被非法评价,数量变化则反之。而在代孕后续问题的解决中引入羞恶理论、社区主义以及相互依存性、烙印等概念之后,在违法代孕之中的代孕母有着两条路径,其中变量比前段单一的逻辑更具不确定性,从而会引发不同的结果。在支持者眼中,医疗式代孕母被赋予了一些类似于献血者、骨髓捐赠者、眼角膜捐赠者的利他主义色彩,对于缓和社会群体间的歧视有着一定帮助作用。然而,考虑到代孕母的动机实质上的复杂性,该群体的绝大多数可能以金钱为目的,有的则为赎罪性质或体验性质的孕育,亦有可能是为亲友无偿孕育等。在如此之多的动机之下,逻辑线路会有所不同,所带来的社会效果亦将有所不同,法律难以想当然地予以评价,而最终的取舍必然会基于契约条款与伦理的综合考量。

图1 代孕行为的形成

三、代孕行为非法化的伦理化思路

(一)代孕行为非法化的法理与伦理思考

一般的思路认为,对人类生殖细胞实验化的处理伤害了人类自身的尊严,在伦理道德层面首先无法接纳。然而有观点认为,生育自由是人的基本自由,禁止代孕者就是禁止不孕女性通过代孕方式生育子女,此种禁止生养子女的政府命令直接构成对人的基本权利的限制。从而引出法理上的无伤害不禁止原则,“国家原则上不得透过法律加以干预社会成员的个体行动自由,而唯一能够证成国家干预个人自由的理由是为了防止对他人的伤害”。支持代孕者举出,代孕既不会伤害代孕主体,更不会伤害社会:从委托人的角度而言,渴望有孩子而不能生育的家庭本身即存在不稳定因素;如果能够通过代孕得到孩子,将会增加家庭稳定性;代孕母的介入往往影响家庭,“但通常还是在可以忍受的范围内”;从孕母的角度而言,即使存在代孕而来的心理或生理伤害,亦是法律所不能干涉的个人选择;虽然单身男子使用代孕技术,会使现行家庭结构解体,但可以通过立法限制代孕条件加以规制。[14]

然而,考虑到上述代孕行为可能的违约情境,代孕行为本身具有更多的不稳定因素,而影响到家庭结构的解体。一项权利如果神圣到无边无际,这一权利就不再是权利,而相似于一元神的宗教。[15]那么,无论是不孕夫妇通过代孕手段获得子女的生育权,还是禁止代孕的公权力,都不是“神圣到无边无际”的。

有学者就正义原则论证代孕行为合法化的应然性质。根据罗尔斯的正义原则,一个正义的制度应该是要协助社会中之劣势者、不利处境者,得以获得最大程度的改善。[16]168学者借此论述道:“有些人在社会中处于劣势,并非其自身的原因所造成,如不孕夫妇对其不孕病症没有任何过失责任,属于此类劣势者,国家没有对这些妇女或家庭给予积极的协助已属不当,怎么还可以反过来要立法禁止代孕母行为……”[6]176

罗尔斯正义理论中的重要原则,皆从“无知之幕”的基本假设推导而来。所谓“无知之幕”的假设,简言之,系指任一人类个体都处在“无知之幕”中的“原初状态”,纯粹被视为单一个体自然人,而忽略其任意历史背景。根据“无知之幕”的假定,罗尔斯推理正义的两条根本原则:第一条为“自由”原则,“每个人都在最大程度上平等地享有与其他人相当的基本的自由权利”,保证了人人享有平等的自由权利,“正义即公平”;第二条为“差别”原则,“社会和经济的不平等被调解,使得人们有理由指望它们对每个人都有利,并且它们所设置的职务和岗位对所有人开放”[16]170-171,要求社会利益和经济利益的不平等分配应对处在社会最不利地位的人们最有利。值得注意的是,第二条原则实质是要求国家应对社会成员的社会经济差别予以调节,使之最大限度地顾及最差者的地位。罗尔斯并非持绝对平等观的僵化论者,其《正义论》中所论述的正义正是基于一种有选择的平等。其中,正义的前提是以公平来限定正义,以自由为保证和基础,以保障处在社会最差地位者的平等权利。历史背景、地位与条件不平等,即不可能有真正对等的自由,罗尔斯的考察重点与主要目标,皆重在对处在社会最差地位者常遭受不平等或者不公平待遇的纠正与补偿。然而,对不育夫妻而言,其弱势地位并不一定成为生育领域的“社会最差地位”。即便结合我国社会的特点审视,相较于孕育妇女,宗族观念及“面子特征”使得不孕女性群体更具有被社会边缘化的可能。①针对《吉林省人口与计划生育条例》中“达到法定婚龄,决定终生不再结婚并无子女的妇女,可以采取合法的医学辅助生育技术手段生育一个子女”的规定,单身妇女是否享有生育权的问题值得讨论。但总体而言,选择代孕行为的可育女性,往往并非实质意义上的劣势者,她们以财力等对价将生育转嫁,使后代人的身份认同发生困难,欠缺伦常上的合理性。

(二)代孕行为非法化的女性主义思考

实际上,新生殖技术对于女性来说意义十分重大。女性主义者可能认为,男权制社会通过把生育抚养儿童边缘化的手段,达到将女性的社会功能边缘化的目的。在人工授精技术的语境中,身体可以呈现工具性和非自然化,性活动变成了一个在生育结构中可以被分解的部件。[17]138-139人工授精以及诸如代孕母这样的繁殖形式使妇女有可能从依赖男子中解放出来,该繁衍形态也使男子得以从依赖妇女中解放出来。任何切断生育与性交之联系的东西都会减少两性的相互依赖。女性主义者可能就会认为,在男女之间的权力平衡中,这种“净转移”可能有利于妇女。生育孩子并不必然由女性的生理基因决定,而是由社会因素决定。生殖技术是有利于女性赋权的。然而,如果说代孕使女性从生儿育女的痛苦中解放出来,其不过是将生育的痛苦从一个女性身上转移到另一个女性身上,从而有可能使生育降格为一种单纯的职业,家庭代际关系被彻底改变,家庭代际伦理亦受到冲击。

四、结论

代孕行为合法抑或非法化的探讨并不限于单纯的伦理可行性分析,或是任何单一相对主义或绝对主义伦理的价值判断,其所要解决的问题由政治、社会、法技术等方方面面渗透进来,形成一个十分复杂的问题圈子。以伦理学界的“协商伦理”学说结合家庭法中子女利益最大化原则可以证成,代孕行为无法反映所代孕婴儿的诉求,在代际关系等多重基本伦理观上无法自圆其说。于法技术层面,目前代孕契约中显现的诸多疑难之处仍然有待解决。代孕制度的否弃并不是基于禁忌,而是基于“去情绪化、契约化、伦理化”的理性分析进路。基于我国背景讨论,结合子女利益最大化原则以及代孕社会少子化现象,可以得出结论:无论于法技术的安排,抑或我国国情下伦理与法理的共同考量,代孕行为非法化之理由充分。

[1]余延满.亲属法原论[M].北京:法律出版社,2007.

[2]张伟,赵江红.亲属法学[M].北京:中国政法大学出版社,2009.

[3]杨遂全,赵小平.婚姻与继承法学[M].成都:四川大学出版社,2005.

[4]许莉.婚姻家庭继承法学[M].北京:北京大学出版社,2006.

[5]杨军.代孕法律问题研究[D].重庆:西南政法大学硕士论文,2007.

[6]张燕玲.人工生殖法律问题研究[M].北京:法律出版社,2006.

[7]库尔德·拜尔茨.基因伦理学——人的繁殖技术化带来的问题[M].马怀琪译.北京:华夏出版社,2000.

[8]波斯纳.性与理性[M].苏力译.北京:中国政法大学出版社,2002.

[9]于晶.代孕技术合理使用之探究[J].河北法学,2013,(1).

[10]廖雅慈.人工生育及其法律道德问题研究[M].北京:中国法制出版社,1995.

[11]徐国栋.民法哲学[M].北京:中国法制出版社,2009.

[12]王丽萍.性别平等·婚姻家庭·公共政策研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2008.

[13]段冬梅.重整羞耻理论之解读与本土化思考[A].恢复性司法论坛(2007年卷)[C].北京:中国检察出版社,2007.

[14]周平.代孕,不该一禁了之[N].检察日报,2009-05-07.

[15]郝铁川.权利冲突:一个不成为问题的问题[J].法学,2004,(9).

[16]罗尔斯.正义论[M].何怀宏,何包钢,廖申白译.北京:中国社会科学出版社,1988.

[17]李银河.两性关系[M].上海:华东师范大学出版社,2005.

责任编辑:蔡 锋

The Compound Arguments Regarding Illicit Surrogacy——Focus on the Chronological Three-step Discussion

WU Caiyu

In the course of academic discussion about surrogacy,there is avoidance of the theological traditionalism and emotional characterization in the areas of scholars and social media.By employing the desentimentalization, contractization and ethical way of thinking,the contractizational phenomenon of surrogacy that relies on the model of commission contract can thereby come to a conclusion by observing the dimensions of law and economics, jurisprudence,feminism and negotiation ethical theory.The theory ensures that the principle of maximizing the interests of the children in family law applies to surrogacy.Deficiencies in legislation techniques and a declining birthrate have contributed to the perception of surrogacy as an illegal act.Combining the principle of maximizing the interests of children with either legislation techniques or ethical considerations will yield enough evidence to support an illicit surrogacy.

surrogacy;contractization;negotiation ethics;interests of children;declining birthrate

10.3969/j.issn.1007-3698.2013.03.005

:2013-03-16

D923.2

:A

:1007-3698(2013)03-0029-07

吴才毓,女,北京大学法学院博士研究生,主要研究方向为民商法。100871