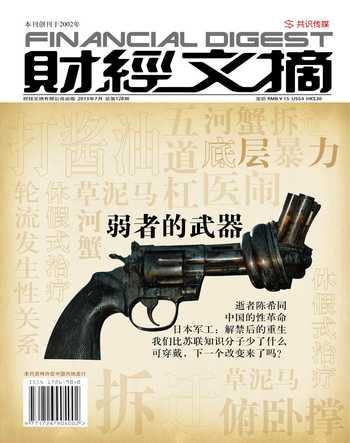

中国工潮进行时

“有钱人的确与你我不同。”这是《了不起的盖茨比》作者弗·斯科特·菲茨杰拉德最著名的一句名言。富豪们,或者马克思称之为资本家的人会在欧洲出席某些专门聚会;会在玛莎葡萄园或硅谷的会议室中一边啜饮着卡布奇诺,一边完成采访任务;会去曼哈顿参加高级晚宴。

另一面,工人们则并没有那么好的生活品质。1913年流水线的引入导致亨利·福特的工厂中工人大量逃跑,他不得不手忙脚乱地应付高达380%的工人离职率;1975年,《华盛顿邮报》的一帮印刷工人把工头抓来做人质,一丝不苟地烧毁了电脑控制的印刷设备……为何工人要这么做?因为他们意识到自己的生存受到了威胁。

现如今,中国也成为世界上工潮最频繁的国家之一,但似乎还没有严格意义上的工人运动。

工潮势头看涨

在西方社会里,劳工抵抗运动早已被扫进了历史的垃圾堆。根据国际工人组织“工人国际委员会”的报道,1000人以上的罢工,美国一年就发生几起,而在中国则每天发生一起。

从广东佛山、深圳、惠州到江苏南京、无锡、昆山再到北京、山西、河南、湖北等内陆省份,过去几年间,罢工像传染病一样,在中国各大经济区域蔓延开。这些过去30年在“世界工厂”默默创造着中国制造业奇迹的工人们,用一种极端的方式,唤醒了国人陌生已久的工潮记忆。

于建嵘2007年10月在《中国的骚乱事件和管治危机》一文中写道:“2005年中国群体事件中,工人维权占36%;公安部统计2005年有8.7万起群体事件,以前述比例计算,工人集体行动就多达3.1万起。”

诚然,如中国人民大学劳动关系研究所所长常凯所说:“目前还没有一个关于在全国的范围内罢工的官方统计指标和统计数字。”但中国工潮之频密,长期生活在国内,尤其沿海地区的人感觉最直观。

长期以来,中国工人阶级在西方新自由主义的政治想象中扮演的是一种类似双面神雅努斯的角色。一方面,他们被想象成资本主义全球化竞争中的赢家,拥有征服一切的力量,其崛起意味着富裕国家的工人阶级被打败了。当中国四川来的民工愿意为很低的工资工作的时候,美国底特律和法国雷恩的工人对抗资本家的斗争哪里会看到胜利的希望?

中国工人和西方的工人一样面临残酷的竞争压力,往往就在同一批资本家的手中。更重要的是,并不是他们的坚忍克己使得他们有别于西方工人。

今天,中国工人确实已经无可争议地成为全球工潮中心。在美国《雅各宾》杂志中这样写道:“虽然没有官方数据,我们相信:中国每年有成千起的罢工事件。所有罢工事件都是自发性(非法)罢工,在中国不存在所谓合法的罢工。也就是说,在一个平常的日子里,中国有六七起到几十起罢工事件发生。”

更重要的是,中国工人们在取得胜利:许多罢工的战利品是工人得到比法定幅度更大的工资增长。工人反抗行动对中国政府和资本都是一个严重问题。就像美国在三十年代那样,中央政府被迫通过一批劳动法案。中国各地城市最低工资上涨的百分比高达两位数;许多工人第一次领到社会保障金。

工潮并未政治化

系统梳理改革开放30多年来中国工人阶级的变迁过程,可以发现,中国曾经的工人阶级几乎都是国企的铁饭碗职工,在那个时代里是不可能出现工潮的,也因此在改革开放后,中国在1982年修订宪法中删除了罢工权利。翻检当时的历史材料,最大的理由是中国是社会主义公有制国家,不会出现罢工。

在经历过上世纪90年代国有企业下岗职工们掀起工潮后,现在的工潮则主要发生在私营企业中。这些在中国东南沿海迅速崛起的私营企业需要劳工,那些被定位为只能从事农业的农民在比较利益的驱使下,放弃了锄头与镰刀,成了资本家工厂里生产线上的工人,这批由农民转化而来的现代工人阶级,当局给了他们一个名词——农民工。

当然,国企也吸纳了大量临时工,这些工人也多是从农民转化而来的,不同在于这些农民工受雇于国企,严格而论是政府,政府成了他们的资本家,可以说他们受到的剥削毫不逊色于民企的工人,这可以说是中国当下最滑稽的政治生态。总而论之,目前中国的工人阶级包括三大类主体:一类是民企的农民工,一类是国企的农民工,一类是国企的正式工人(有政治身份的主人)。

不过中国工人的罢工从来都不是由形式上从属于共产党、总体上由企业管理层控制的官方工会来组织的。中国工人的每一次罢工都是自发组织的,且经常和官方的工会针锋相对;这些工会往往鼓励工人通过合法途径来解决纠纷。

中国的法律系统(包括工作场所的调解、仲裁,以及上法庭)企图把劳资冲突个人化。这一点,加上国家与资本之间的秘密勾结,意味着该系统通常不能解决工人的不满。中国的法律系统是设计来防止罢工的。

迄今为止,分散的和短暂的工潮对于中国党—国的基本结构及占统治地位的意识形态没能留下重大影响。而作为一种普遍的趋势,资本一次又一次证明了它战胜反抗的能力。

总体而言,中国工潮存在一个严重的不对称性:工人的反抗是偶然的、缺乏策略的;而政府与资本家的应对却是自觉的、同心协力的。直到现在,中国工人阶级依然落后于他们的历史性敌手。

西林根据《雅各宾》《大西洋月刊》综合编译。