描写译学下《剪灯新话》朝鲜朝译本研究[1]

孙鹤云

(中国传媒大学 外国语学院,北京 100024)

一、引言

朝鲜朝(1392-1897)时期大体上与我国的明清时期(1368-1911)相吻合。这一时期,明清小说大量传入朝鲜,并在朝鲜广泛流传,出现了大批朝鲜语翻译本,形成了朝鲜朝时期翻译文学的兴盛。据韩国学者闵宽东统计,现在已发掘出的中国小说朝鲜朝译本共有59种。从翻译策略上看,这些译本的类型较为丰富,有直译为主的译本,也有意译为主的译本,甚至还有翻案本(闵宽东,2007:55)。一些作品还流传有多个译本,例如《三国演义》、《红楼梦》、《剪灯新话》等。本文以《剪灯新话》朝鲜朝译本为分析的对象,其理由主要有两点:一是《剪灯新话》虽然在明朝遭到禁毁以后,在中国文学史上很少被提及,但它对朝鲜朝文学发展的影响是巨大的。即,在它的影响下朝鲜文人金时习(1453-1493)创作了被誉为“朝鲜小说文学开端”的传奇集《金鳌新话》。二是到目前发掘出的四个译本体现出多种当时的典型翻译策略,并且《剪灯新话》一直“被认为是朝鲜朝中后期在文人间十分受欢迎的小说,主要通过朝鲜刊行的原本流传,因此翻译本一直不为所知”(崔溶澈等,2009:6)。其译本均在21世纪才被发掘出来,关于它们的研究还很不足①。本文将以描写译学为理论依据,以《剪灯新话》朝鲜朝译本为主要分析对象,考察明清小说在朝鲜朝时期的翻译特点。

二、关于描写译学

1972年,美国学者詹姆斯·霍姆斯在《翻译研究的名与实》一文中把翻译研究明确地划分为纯翻译研究和应用翻译研究,又将前者进一步划分为理论翻译研究和描写翻译研究,从而正式提出了“描写译学”的概念。“描写译学通过客观描写翻译现象,旨在概括解释和预测这些现象的原则和参数体系……描写译学主张翻译研究要注重译者与译语读者之间的关系,注重译文和译语文化之间的关系,以及注重译者在翻译过程中的能动作用和译文的独立价值与功能。……描写译学的重大贡献在于打破了传统的以源语为导向的翻译研究的束缚,极大地拓宽了翻译研究的对象,丰富了翻译研究的体系。”(何元建 卫志强,1998:17-20)。 描写译学不仅仅关注以原文为导向的译文忠实与否,更注重译文是怎样的,以及为何是那样。因此,描写译学为我们提供了观察和分析文化的另一种角度。从这个角度上来说,描写译学尤其适合对距今较远的前时期译本的研究。这是因为,尽管对原文的忠实度是衡量译文质量的基本要素,但在前时期译本所处的时代,译语语言及文学翻译的发展程度、特定时期的读者需求等都可能与现今有很大不同,因此比起译文质量,译文所提供的翻译、文学及文化史意义更应得到关注。

从描写译学的对象和方法上看,“对译文篇章结构的描写可分为三类。第一类是译文对照原文的描写。第二类是对不同译者翻译的同一作品进行对照描写。第三类是对同一译者在不同时期翻译的同一作品进行对照描写。”(何元建 卫志强,1998:18)无论是哪一种描写,在具体分析时,都要先进行取样,确定要分析的文本。在这之后要确定描写参数,也就是要分析的“方面”或“点”。本文接近于第二类描写,但由于译本是原本在另一种语言与文化中的再现,在描写实践中为了更加突出译本的特点,也加入了与原文的对照描写。因此,本文按照译本取样、译本翻译描写、译本的特点和价值描写的顺序对《剪灯新话》朝鲜朝译本展开分析,为明清小说韩译的研究提供参考,也为深入理解《剪灯新话》在韩国的传播提供新的视角。

三、《剪灯新话》朝鲜朝译本描写

(一) 译本的基本情况及描写参数

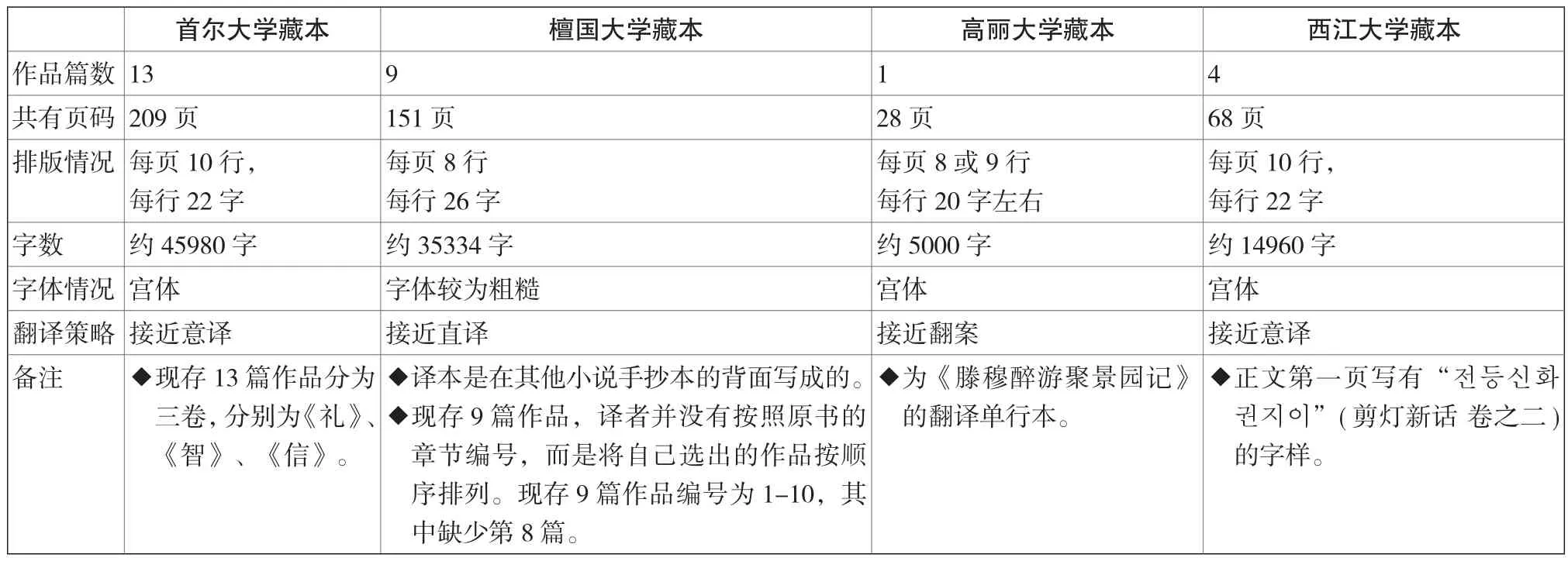

《剪灯新话》是我国元末文人瞿佑(1347-1433)于明初创作的一部文言传奇小说集,共有作品21篇。它在朝鲜朝的传播一直被认为是通过原本以及《剪灯新话句解》进行的。直到进入21世纪,韩国学者才陆续发掘出了《剪灯新话》朝鲜朝时期的四个译本,即首尔大学藏本、檀国大学藏本、高丽大学藏本和西江大学藏本。其中,“西江大学所藏本是首尔大学一衰文库本的延长”(李在弘,2010:序),也就是说,首尔大学与西江大学所藏本本属于同一版本的译本(以下简称“首西本”)。四个译本的基本情况整理为下表(崔溶澈等,2009:2-6):

由于年代久远,加之明清小说翻译是朝鲜半岛第一次真正意义上的笔译尝试等原因,当时的很多译本没有标注译者的名字,《剪灯新话》译本也是如此。描写译学重视译本以及译者的翻译活动,因此对译本进行分析时可以采用翻译目的等因素在译本中的体现角度,也可以通过分析译本的翻译情况来推测译者的翻译目的,并从文化背景的角度进行分析和解释。本文即采用后者的方式。

根据《剪灯新话》原本和译本的特点,本文将描写参数定为以下两点:第一,人物塑造及情节结构。这是从整体内容的宏观角度进行描写。从上表中翻译策略一项可以看出,译本的翻译策略相异,甚至有翻案本。译本间差异和特点明显地呈现在对原文人物塑造及情节结构的操控上。第二,原文的文化内容。这是从专项内容的微观角度进行描写。文化内容是在民族文化的长久积淀中形成的,具有民族特有的文化特点与内涵,因此文化内容集中体现了原语与译入语环境的文化差异。原作作者瞿佑学博才高,“明《春秋》,淹贯经史百家”(孙楷第,1981:359),因此作品的重要特点之一即是文化信息非常丰富。

(二)对译本的翻译描写

在下面的论述中,我们将《剪灯新话》在朝鲜朝的译本整理为三个,即首西本,檀国大本和高丽大本。从翻译策略和方法上看,三个译本各有不同。首西本中增删和改写都较多,接近于意译的策略。檀国大本则是忠实于原文内容的翻译,虽然偶有增删,但数量很少。高丽大本是原文中《滕穆醉游聚景园记》的翻译单行本,译本对原文做了较大改动,只保留了原文的总体框架和人物,具体内容则是译者以原文为基础,充分发挥想象力和写作能力,重新创作的作品,接近于翻案小说。本文将根据上文确定的两个参数,展开对《剪灯新话》朝鲜朝时期三个译本的描写分析。

1. 人物塑造及情节结构

《剪灯新话》汲取了文言传奇小说与通俗话本小说的长处,将“雅文学”与“俗文学”成功地融合在一起。作品中的内容体裁和故事类型都很丰富,“有文、有诗、有歌、有词、有可喜、有可悲、有可骇、有可嗤”(周楞伽,1957:7)。《剪灯新话》之所以能够带给读者如此丰富的情感,离不开作者对人物的塑造和情节结构的安排,这也是小说构成的要素。

先来看首西本和檀国大本。其中首西本正是根据翻译需要,通过增删改写的方法对人物塑造和情节结构进行了调整。例如,通过增加或调整对人物的叙述描写,使人物特点更加鲜明,增强对人物的塑造。而檀国大本的译者则是按照原文的内容逐句翻译,没有对原文进行改动。

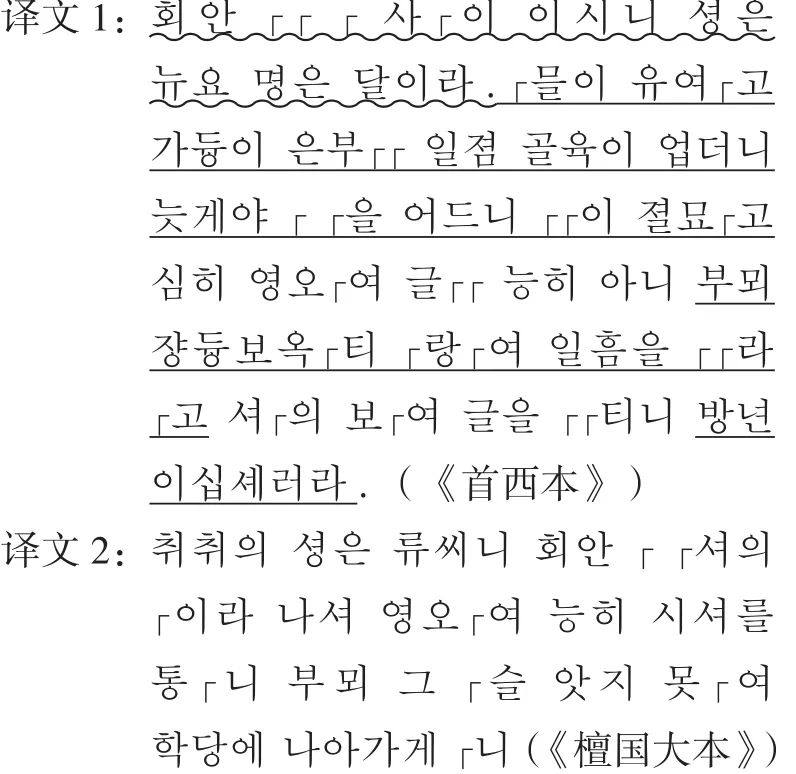

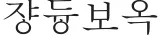

例1:原文: 翠翠,姓刘氏,淮安民家女也。生而颖悟,能通诗书,父母不夺其志,就令入学。(《翠翠传》)

在情节结构上,两个译本的情况也是如此。“情节是叙事作品中人物所发生的各种活动的过程,它由具有内在因果关系和一定长度的一组事件所构成。情节的基本单位是场面。……情节和场面中包含着不少细节。细节在作品的作用,是丰富场面的描写,使情节具体化、生动化”(杨文虎,2003:47)。 首西本通过增加、改写和删减等方法对故事情节和场面细节做出了调整,增加和改写主要集中在叙事文字部分,删减则集中在对诗词的大段删减上。

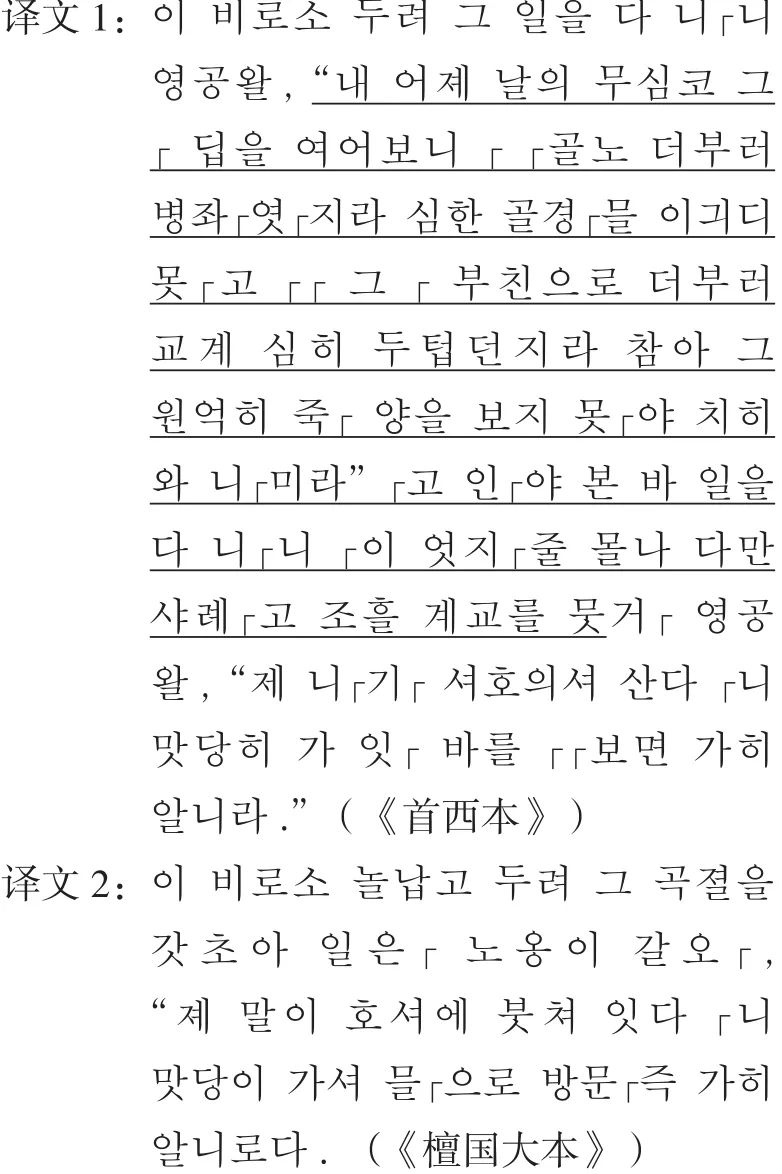

例2:原文: 生始惊惧,备述厥由。邻翁曰:“彼言侨居湖西,当往物色之,则可知矣。”(《牡丹灯记》)

在这段译文中,首西本的分量仍然约为檀国大本的三倍。首西本在乔生“备述厥由”的情节之后增加了邻翁详细叙述前夜所见所闻的对白,以及乔生不知所措向邻翁询问解决办法的细节。不仅将之前的故事情节通过邻翁之口重现出来,而且将乔生“始惊惧”的细节更加生动详细地展现给读者,突出了“惩恶”的主题。这在一定程度上丰富了当时的场面,起到了承上启下的作用,对直接阅读译文的读者来说,显得内容丰富、生动、具有较强的故事性和亲和力。而檀国大本则逐字逐句尽量忠实地再现了原文的情节。

在情节结构的翻译上,两个译本的另外一个明显区别是,檀国大本即使对诗词部分也是尽量忠实地再现,没有大段删减。而首西本则与明清小说的很多朝鲜朝译本一样,对原文的诗词进行了大段删减。尽管《剪灯新话》中插入的大量诗词有作者“炫才”之嫌,但徐朔方、铃木阳一认为,作品中“插入一些诗词或骈文,适可而止,并不令人生厌。”(1995:148)作品中的很多诗词起到了承上启下或推动情节发展的作用。例如,《秋香亭记》中采采和商生互表情意的书信即是通过七言绝句的形式托物言志、叙事。正是这两封书信使商生了解了采采的心意,也看到了采采的才华,加深了二人的感情。原文中采采和商生的书信中各包括两首绝句诗,但首西本中各保留了一首,将采采诗中的“秋香亭上桂花舒,用意殷勤种两株。愿得他年如此树,锦裁步障护明珠”和商生诗中的“高栽翠柳隔芳园,牢织金笼贮彩鸳。忽有书来传好语,秋香亭上鹊声喧”删减掉。从情节细节上看,减少了采采用心种下两棵树以及商生接到信并且内心喜悦的描写。其原因在于,这种蕴含在诗词中的微小的情节往往不会对整体事件的发展产生很大影响。另外,诗词是翻译中的难点,并且对于当时阅读小说译文的读者来说也不是最关心的部分。

与首西本和檀国大本不同,高丽大本接近于“翻案小说”。朝鲜朝的翻案(改作、改写或翻版小说)小说是指明清小说传入朝鲜之后,不少的朝鲜文人以当时既有的明清小说为版本,经过模仿、拟作并融合当时的社会现状与自我的意识,将明清小说的故事情节加以改变、扩编、浓缩或删减变更,然后以新的面貌,新的名称出现的小说。它是一种兼用创作、翻译、模仿、借用等写作方法的文学作品。高丽大本从整体情节结构上与原作差别不大,具体结构可整理为下表:

高丽大本情节结构对主人公滕穆的介绍,去杭州的契机,对杭州的景色描写 对主人公滕穆的介绍,去杭州的契机,对杭州的景色描写滕穆在西轩偶见美人与侍女同行 滕穆于西轩咏诗怀念旧朝,并偶见美人与侍女二人相见,美人表明身份,并于西轩饮酒 二人相见,美人表明身份,并于西轩饮酒美人表达愿嫁之意,二人借宿于西轩 二人借宿于西轩白昼时滕穆探访美人之墓 白昼时滕穆感到不可思议,吃过早饭就回到园中继续等待再次遇到美人美人白昼也可相见 滕穆再次与美人相见情景,美人白昼也可相见美人随滕穆回老家,受到乡人称赞 美人并随滕穆回老家,受到乡人称赞三年后,美人随滕穆再次参加乡试 三年后,美人随滕穆再次参加乡试二人再去聚景园,美人表达分别之意,并将玉戒指作为信物赠送滕穆——滕穆十分悲伤,作文悼念美人——滕穆无意参加考试,返回家乡,终身未娶,赴雁荡山采药。原作情节结构二人再去聚景园,美人表达分别之意——滕穆十分悲伤,作文悼念美人——滕穆无意参加考试,返回家乡,终身未娶,赴雁荡山采药。

可见,高丽大本保留了原作的人物和基本情节结构。最明显的改动是二人借宿于西轩之前,原文中美人表达了自己的愿嫁之意,而译文省略了这个情节。另外,原文中有滕穆拜访美人之墓的情节,译文中也将其省略不译。同时译文增加了滕穆于西轩咏诗怀念旧朝以及滕穆第二次见到美人时的情景。因此,译文整体上与原作的情节发展结构相似,人物和故事素材均取于原作。

尽管译者保留了原文的主要情节结构,但内容上却大部分都重新创作,即游娟镮提到的朝鲜朝翻案小说的第三类,“虽以中国原作品的故事为素材,然却大部分都是加以改作,作品内容若不经仔细对照,详加比较的话,常常会令人误以为是创作小说。”(转自闵宽东,1998:404)。 例如,原文开头对主人公腾穆的介绍只有一句话,但在译文中译者以“滕穆喜游山水”的素材重新创作了一段文字。译文中“滕穆性格豪放,带着笔和砚漫无目的地游览天下美景”的描写就已经与原文相去甚远,之后译者又在对滕穆具体游览的风景描写中,加入了很多中国的历史文化要素,如译文中“泰山绝顶上孔夫子记录天下”、“华山高峰是韩愈痛哭后诀别佳人的地方”、“潇湘洞庭是李杜的诗句”、“会稽禹穴是太史公曾经访问的地方”的句子,加入了泰山与孔子、华山与韩愈、潇湘洞庭与李杜、会稽禹穴与司马迁的关系等。这反映了当时两国的文学与文化关联性较强,也可以从中看出译者以明清小说为基础展开创作的意识。

需要注意的是,与朝鲜朝时期大多数翻案小说不尽相同的是,译者并没有“添加一些具有韩国味道的情节”(转自闵宽东,1998:404),而是仍然以中国文化为创作要素,没有把人物或舞台改换到朝鲜朝。之所以如此,说明译者的主要意图并不在于将译文本土化,而是借物、借人抒情,译文多次通过人物或场景表现出对“旧朝——宋朝”的怀念之情。高丽大本是19世纪末光武年间的译本(崔溶澈等,2009:5),正处于日本入侵朝鲜之时,朝鲜的处境岌岌可危,译者深受当时历史背景的影响,在文中多次强化了对与“亡国”有关信息的描写。

2. 文化内容

《剪灯新话》中的文化内容十分丰富,本文选取具有代表性的典故翻译以及历史人物名称和年代为具体描写分析的对象。

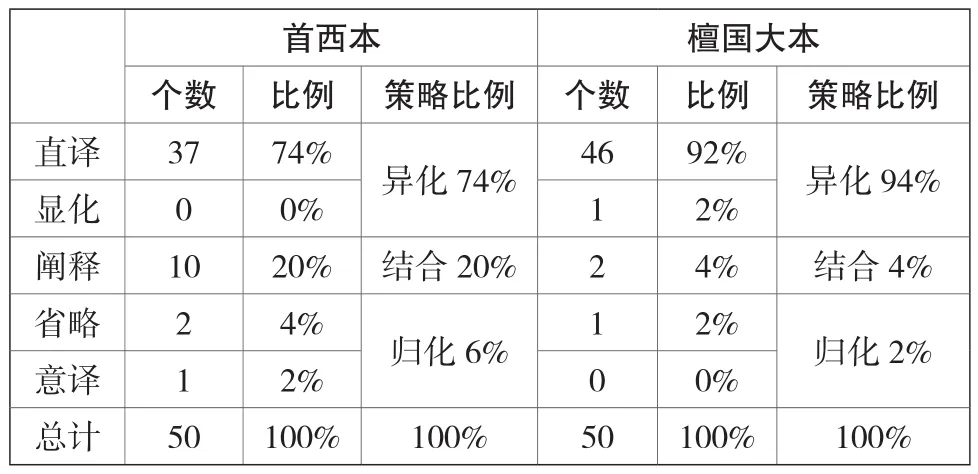

在典故翻译中,根据译文的翻译特点,本文将翻译方法分为五种:直译,指对典故逐词译出的方式;显化,指将典故中略称的专有名词全部译出的方式;省略,指没有在原文中反映典故的任何信息;阐释,指全部或部分保留原文异质文化因素并加以解释;意译,指只将典故的意思翻译出来,但没有保留原文的异质文化因素。

从整体翻译策略上看,可以分为“归化”、“异化”和“结合”三种形式。“归化”指倾向于传达意义,没有保留原文的异质文化因素的策略。“异化”倾向于传达形式,保留原文的异质文化因素。“结合”指对原文的异质文化因素有所保留,又对典故中的词汇或整体意义做出说明。因此直译和显化属于异化方法,意译和省略属于归化方法,阐释则属于“归化与异化”结合方法。

由于现已发掘的三个译本的篇目都不够完整,也只有部分对应,本文首先从首西本和檀国大本中各选取50个典故②作为分析的对象。

首西本 檀国大本个数 比例 策略比例 个数 比例 策略比例直译 37 74% 异化74% 46 92% 异化94%显化 0 0% 1 2%阐释 10 20% 结合20% 2 4% 结合4%省略 2 4% 归化6% 1 2% 归化2%意译 1 2% 0 0%总计 50 100% 100% 50 100% 100%

从以上的统计数据中可以看出,檀国大本中异化方法所占比重要略高于首西本,而首西本中的结合和归化策略则都高于檀国大本。这与两个译本在叙事部分的情形相似,即首西本的译者通过调整使译文更加生动易懂,而檀国大本的译者则从字句上尽量忠实于原文。但即便如此,这两个译本从整体上均表现为异化策略的倾向,并且直译方法所占比重很大,是译者使用最为频繁的方法。

将历史人物全名或历史年代中的帝王名详细译出,有助于译入语读者的理解。但对历史人物添加评价虽然能够更多地帮助读者理解,但也容易给读者带来误导,因为对于历史人物的评价,根据立场和角度的不同,可能得出不同结论。

四、《剪灯新话》朝鲜朝译本的特点及价值

《剪灯新话》在朝鲜朝被多次翻译,再次证明原作在朝鲜朝十分受欢迎。一般而言,和那些在译入语文化中默默无闻的作品相比,受到广泛欢迎的作品因为其较高的受关注度,多个译者尝试翻译的可能性就越大。《剪灯新话》在朝鲜朝出现多个译本足以说明当时《剪灯新话》在朝鲜平民等非文人层中的受欢迎程度。以《剪灯新话》为代表的中国古典小说在朝鲜朝时期出现了“双元流传路线”,即原本与译本并行流传。这主要因为当时朝鲜朝读者的文化分层较为明显,出现了“双元层别”情况,即接受过汉文教育,对汉文十分精通的“文人层”读者,包括士大夫、文人等,以及对汉文无从知晓的“非文人层”,包括宫廷妇女、平民百姓等。因此,《剪灯新话》的多重朝文译本满足了非文人层读者的不同阅读需求,实现了原本在当时平民阶层中的传播,扩大了《剪灯新话》在朝鲜的读者群。这些译本不仅具有较高的翻译学研究价值,而且也能够为中韩文学和文化交流史研究提供参考和佐证。

《剪灯新话》朝鲜朝时期译本的翻译特点可以概括为:在整体上呈现出多样的翻译策略,同时在典故等文化内容的翻译方面侧重异化为主的策略;在意译和翻案类型的译本中,译者创作的内容符合作品主题,并且创作元素以中国文化内容为主。这些特点同时体现了中韩文学翻译在启蒙时期的特点。世宗大王于15世纪创制朝鲜文字,为文学翻译提供了可能,在文字进一步成熟后,出现了对明清小说文学的朝文译本。这些翻译手抄本主要出现在18世纪以后(闵宽东,2007:48-54),形成了韩国历史上第一次文学翻译高潮。《剪灯新话》译本也出现在这个时期(崔溶澈等,2009:4-14)。根据佛经的翻译经验,梁启超曾对翻译策略的一般演变规律做过总结,曰:“在启蒙时代,语义两未娴洽,依文转写而已。若此者,吾名之为未熟的直译;稍进,则顺俗晓畅,以期弘通,而于原文是否吻合,不甚厝意,若此者,吾名之为未熟的意译。”(梁启超,1989:15) 但从《剪灯新话》译本的翻译情况来看,最初就呈现出多种策略并存的特点。其原因可以从以下两个方面探寻,第一是文学翻译与佛经翻译本身存在差异,《剪灯新话》的翻译是在读者对小说这种文学体裁或者原作的内容已经有所了解的情况下进行的。第二是同处于汉字文化圈的中朝两国有着很深的文化同源性。这些因素为译者在选择翻译策略时提供了较大的空间,也为译本中的文化内容异化翻译和使用原语文化因素进行创作提供了可能。

由此,我们可以得出以下两点启示:第一,在译者翻译策略选择与社会意识形态的关系方面。我国学者姜秋霞(2009:187)指出,“源语与译入语社会意识形态的对应程度与译者的改写程度成反比;对应程度越低,改写程度越大”。也就是说,如果两国社会意识形态对应程度低,为了让读者能够顺利阅读译作,译者往往对译本采取归化的策略。而在两国社会意识形态对应程度较高的情况下,实际上译者会有更大的选择空间,他不仅可以采取归化或意译的策略,而且可以采取异化或直译的策略,在特定时期还可以出现翻案的形式。第二,在译者翻译策略选择与诗学标准的关系方面。我国学者姜秋霞(2009:94)认为,“当译者所选择的异域文学文本在技巧、类型等方面与译入语文学诗学规定的标准一致时,译者更多地会采用直译策略以追求译文的忠实。相反,当异域文学文本和译入语文学系统诗学标准不一致时,为了使异域文本被译入语文学系统读者接受,译者需要做相应改动以使译者符合译入语文学系统的诗学标准,为此,译者会采用增补、删减、改译等翻译手段。”同样,我们可以认为,当诗学标准一致时,译者受到的局限性较小,因此可以选择归化或意译的策略,也可以选择异化或直译的策略。

五、结语

描写译学理论充分重视译文和译语文化,为文学翻译研究提供了新的角度和途径,尤其适合在翻译实践指导上意义较小但在翻译研究上意义较大的译本,例如距今较远的古代译本。根据描写参数对取样的译本进行描写分析能够使论述更加系统、论述的重点更为突出。

本文以描写译学理论为框架分析了《剪灯新话》朝鲜朝时期的三个译本。根据韩国学者闵宽东对朝鲜朝时期明清小说译本的总体分析可知,这三个译本的翻译策略符合当时的文学翻译主流特征。因此,通过对《剪灯新话》译本进行个案分析,可以从微观的角度具体了解当时小说翻译的主要特点。对于这些译本,还可以根据研究需要制定不同的参数,进行多方面多角度的描写。但由于译本本身来源于原本,只充分重视译本以及译语文化,完全忽视原本会给描写研究带来局限和不便。同时,朝鲜朝时期译本的总体情况与两国的文学与文化关联等关系密切,因此在使用描写译学对文学翻译进行研究时,适当关注原语及原语文化,从两种语言以及所处的文学与文化的关系角度展开分析能够实现更加全面和客观的研究。

注释:

① 近期关于《剪灯新话》研究成果比较显著的是,中韩翻译文献研究所新发掘了朝鲜朝中后期《剪灯新话》的三个译本,并于2009年出版了由崔溶澈、朴在渊、禹春姬校注的《剪灯新话》,同时书中附有论文《关于<剪灯新话>朝鲜时代韩译本》。除此之外,专门针对《剪灯新话》朝鲜朝译本的研究论文并不多见。

② 典故的确定参考《剪灯新话》1957年周夷校注本和2010年乔光辉《瞿佑全集校注》中的注释。

[4] 何元建 卫志强. 1998.描写译学的理论与实践——《源氏物语》两个中译本中转折句的对比分析[J].中国翻译,(2):17-20

[5] 姜秋霞. 2009.文学翻译与社会文化的相互作用关系研究[M].北京:外语教学与研究出版社.

[6] 梁启超. 1989.饮冰室合集专集之五十九[M].北京:中华书局.

[7] 闵宽东. 1998.中国古典小说在朝鲜之传播[M].上海:学林出版社.

[8] 孙楷第. 1981.日本东京所见小说书目[M].北京:人民文学出版社.

[9] 徐朔方 铃木阳一. 1995.瞿佑的《剪灯新话》及其在近邻韩越和日本的回音[J]. 中国文化,(2):147-153.

[10] 杨文虎. 2003.文学:从元素到观念[M].上海:学林出版社.

[11] 周楞伽 校注. 1957.剪灯新话(外二种)[M].上海:上海古籍出版社.