春秋笔法的框架语义观

王晓军

(临沂大学 认知科学与语言学研究基地,山东 临沂 276005)

1.引言

在《文心雕龙》的以下各篇中,刘勰不止一次提到《春秋》“一字褒贬”、“一字见义”等语言特点,即刘勰的春秋笔法观:

(1)故《春秋》一字以褒贬,《丧服》举轻以包重,此简言以达旨也。《征圣第二》

(2)五例微辞以婉晦,此隐义以藏用也。……隐显异术,抑引随时,变通会适。《征圣第二》

(3)《春秋》辨理,一字见义,五石六鹢,以详备成文;雉门两观,以先后显旨;其婉章志晦,谅以邃矣。《宗经第三》

(4)书标七观,诗列四始,礼正五经,春秋五例。《宗经第三》

(5)因鲁史以修春秋……褒见一字,贵逾轩冕,贬在片言,诛深斧钺。《史传第十六》

以上五处除了(3)涉及认知象似性理论,其余的都集中体现了认知框架思想,是本文分析的重点。其中,“一字褒贬”的“春秋五例”分别是什么呢?第一、微而显。像《春秋》僖公十九年:“梁亡。”其实是秦灭梁,不写秦灭梁而写“梁亡”,是含有梁国国君暴虐,自取灭亡的意思。这个意思没有说出,所以是微。虽没有说出,但当时人看了“梁亡”都知道这样写的用意,所以是显。第二、志而晦。《春秋》隐公元年,“郑伯克段于鄢”中用“克”字指斥郑伯以弟为敌人,不称“弟”也指斥公孙段与兄敌对。这样写意义比较隐晦。第三、婉而成章。《春秋》桓公元年:“郑伯以璧假(借)许田”。郑国拿田来和鲁国交换许田,因价值不相当,加上块璧。照规矩,诸侯的田不能互相交换,所以写成用璧来借许田。这是避讳的说法。第四、尽而不污。《春秋》桓公十五年:“天王使家父来求车”。按照礼节,除了规定的贡物外,天子不能向诸侯要东西,这里老实写出,不加隐讳。第五、惩恶而劝善。《春秋》襄公二十一年:“邾庶其以漆,闾丘来奔。”邾庶其是个没有名望的人,他的名字没有资格写进《春秋》里去,因为他带了土地来投奔,孔子憎恶他出卖祖国的土地,所以记上他的名字显示他的罪状。(周振甫,1980:27)本文尝试从框架语义的角度去解析春秋五例背后的“春秋笔法”。

2.框架语义学回顾

框架语义学提供了观察词语意义的一种特别的方式,这可以更好地解释春秋笔法中的“一字褒贬”、“一字见义”。按照 Fillmore(1969,1971,1977,1982)的观点,理解一个概念系统中的任何一个概念,必须以理解它所适应的整个结构的框架为前提。以框架为背景,词语代表了经验的分类,是以依赖知识和经验背景的激活情境为基础的(詹卫东,2003:1)。在Fillmore看来,语义学家的工作就是准确地揭示出词语和范畴之间关系的性质以及范畴和背景之间关系的性质,每一个格框架均可被视为抽象的“场景”(scene)或“情境”(situation)。因此要理解一个词(尤其是动词)的语义结构,就必须首先理解这类图式化的场景。在“判决动词”如“blame、accuse、criticize”等的研究中,他提出了“图式化情景”框架,认为应该区别不同角色类型的人,如“法官”(他对某人或某种状况的价值或行为进行判定)、“被告人”(他的行为或个性需要法官来进行判决)、“情境”(法官根据该状况来进行判决)。根据这个框架,“accuse”指的是:存在一个恶劣状况——法官宣称被告人要对这种状况负责。“这里不仅仅是一组个别的词,而是词汇的一个‘域’,其中的元素以某种方式假定人类‘判决’的图式以及跟价值、责任、判决等等概念相关的行为。在这样的‘域’中,如果不理解社会境况或人们假定的经验结构,就不会真正理解词语的意义。”(詹卫东,2003:4)通过一系列词的研究,他认为框架使词语意义结构化,而词语则“唤醒”(evoke)框架。

20世纪70年代中期,Fillmore开始将原型范畴理论用于框架语义研究中。以“breakfast”为例,他认为这个词的要件包括:(1)我们的文化中的一个行为,即一日三餐;(2)早餐是一天中较早时候进行的;(3)有独特的菜单(视社团的不同而有许多细节差异)。但是,有趣的是,这三个条件中的任何一个都可以单独缺席,同时仍然允许说话者使用这个词。他的结论是:当我们观察像这样的用法时,不能说我们没有抓住这个词语的意义核心,而是词语给我们一个范畴,该范畴可以用在很多不同的语境中,这些语境由一个典型用法的多个方面来决定,所谓典型用法是指背景情境比较准确地跟定义的原型相匹配。不难看出,所谓“框架”是指对语义描写起作用的概念跟一些激活性语境(motivating context)相一致的结构化的范畴系统。在使用语言的过程中,说话者倾向于在某一情境下“应用”一个框架,即打算通过在这样一个框架中使用已范畴化的词语来应用该框架。

从听读者的角度看,关于购物的报道会唤起商业事件框架,描写某人“on land”(在岸上)是把场景定位在航海的历史中(仅当在海上旅行期间着陆,才会这样描述某人所在的位置),说某人“at bat”(轮到击球),是定位这个事件作为棒球比赛的一部分。有时候,一个词指派的视角(perspective)不是当前图景中的视角,而是一个更大的框架,如Fillmore认为,一个词使一个事件处在历史中,而且是比正在描述的历史更宽泛的历史。由此看出,这些框定我们语言使用和理解的认知框架,在普遍性(比如时态)或专门性(比如动词本身的词义)方面有很大不同。我们认为,在春秋笔法背后《春秋》的空间中这种情形十分普遍,它既是具体的又是抽象的,既是现实的又是历史的,也正是这种笔法的双重性,以现实描写历时,以具体描写事件类型。在借助认知框架解读篇章时,Fillmore提出了两种不同的但都很重要的方式。一种方式是,某些词汇和语法“唤起”(evoke)解释者头脑中的相关框架,它们是作为这些框架的“索引”(index)存在的;另一种方式是,解释者通过“援引”(invoke)一个解释框架使当前的篇章内容变得清晰。这两种方式不同的是,在后一种情况下,除了文本中一般意义上的无关性或者无意义,一个“外来解释者”(outsider)没有理由怀疑文本中缺失了什么成分,换句话说,对当前篇章的理解是来自这个篇章之外的。具体说,这个援引框架(invoked frame)或者来自一般常识,或者来自独立于一个具体篇章之外的知识,或者来自一个篇章本身。简言之,前一种方式就词语范畴而言,后一种方式则提供了背景知识。

除了 Fillmore(1982)的框架语义学之外,Langacker(1987,1997)将概念结构或语义结构称之为述义(predication),而语言的两个基本述义是名词述义和关系述义,这一点在他的认知语法中相当重要。一个词语概念的形成需要一个基体(base),即述义范围,其中的某一部分被突出,成为注意的焦点即为侧面(profile)。侧面是词的概念意义,而侧面与基体的相互关系才是语言单位的语义值。其中“注意的焦点”可以调整,并取决于四个参数,即选择(selection)、视角(perspective)、凸显(salience)和详略度(specification)。当然,他自相矛盾的是,基体侧面关系理论所涵盖的不仅仅是名词述义,动词、介词等均可列入。

3.春秋笔法的框架语义思想

将春秋笔法与框架语义这两个一古一今、一中一外很有“距离”的概念放到一起讨论,其契合点是刘勰的隐秀论(详见第4节),因为这两个概念都蕴含着一隐一显两个层面,虽然这两个层面的有意识性与否或者说意识性的程度在整个概念中是不同的。具体说有如下两种动因:一方面,Fillmore等认知语言学家们不仅研究人类通过长期经验积累而形成的概念框架,而且还研究人类如何根据人际关系、交际意图等社会因素和心理因素利用这些框架对人和事物进行概念上的“框定”(framing)。(朱永生,2005:1-2)所谓框定,就是把某人某事看作是一个框架中的成分,并由此设定这个成分与其他成分之间的关系。另一方面,春秋时期史官叙事遵循“常事不书”,即按照四时例行的礼仪活动不记录在册,一旦常事被记载下来,必然有违常之处,反之,一些本应被记录的重大事件,《春秋》却“讳书”。呈现与否成为某种价值标准,使得记录本身已经形成评价。(王枫,2007:84)

3.1 框架分析

许余龙(2010:31-32)认为,所谓语篇功能是指语言手段在组句成篇中的功能,语言内部组句成篇的手段主要有两大类:一类是句子内部的组织手段,一类是句子之间的组织手段。《文心雕龙》五处所涉及的“春秋笔法”多为前者。

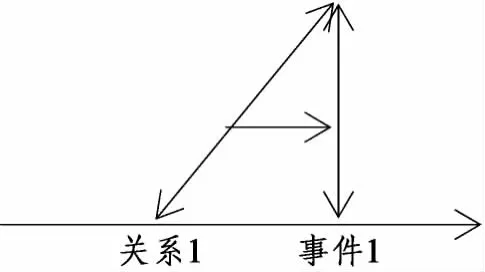

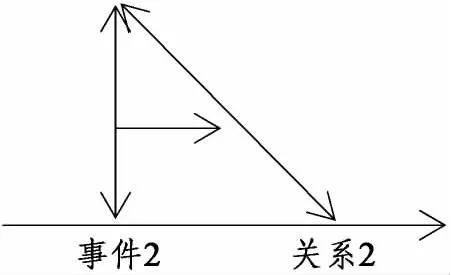

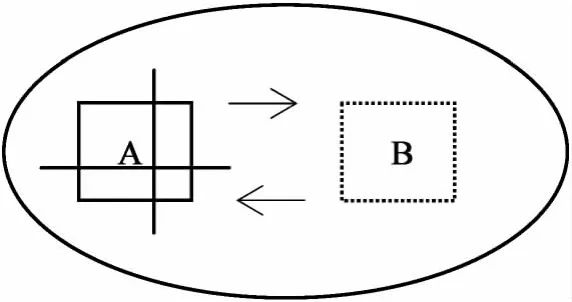

(1)郑伯克段于鄢。这是春秋五例之一,被称为“志而晦”,下面我们试图分步骤对该句做一分析:第一步,“郑伯”和“段”所激活的家族域框架中,关系是兄弟(即关系1),事件是非“克”(即事件1),如图1所示。第二步,“克”所激活的战斗域框架中,事件自然是攻克、战胜(即事件2),关系自然是敌对双方(即关系2),而且按照当时的社会文化,这双方应该地位平等,如图2所示。

图1 家族域框架

图2 战斗域框架

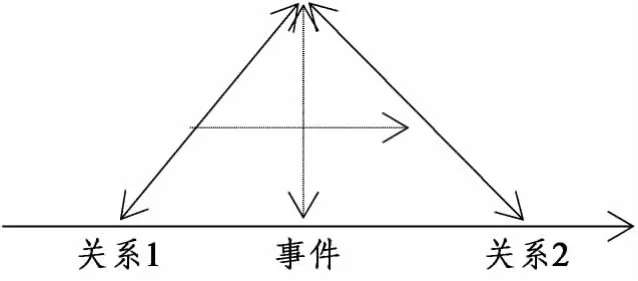

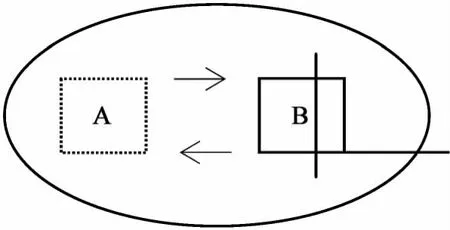

第三步,不难看出,若以事件为框架参照,从关系1到关系2的跨度很大,距离交际方的期望反差很大,如图3所示;若以关系为框架参照,从事件1到事件2的跨度很大,对交际方而言,心理期望也有很大落差,如图4所示。

图3 事件为框架参照

图4 关系为框架参照

第四步,无论就史书所陈述的“克”事件而言,还是就刘勰所谓的“一字褒贬”而言,春秋笔法在家族域和框架域的错位交叉中以“克”事件隐含着强烈的反差。这种反差效应首先冲击着史官,其次通过春秋笔法影响着受众的反应,即对郑庄公和公叔段的强烈不满和批判。具体说,以弟(B)为参照,庄公(A)有失教弟之责而意在诛杀,这是不对的,因此未称呼其“庄公”反称呼为“郑伯”以示批评,如图5所示;以兄(A)为参照,公叔段(B)在兄长成为国君之后,扩充力量意图谋反,并借他国的力量孤注一掷,也是不对的,因此未称呼其“段弟”而径直称呼为“段”以示批评,如图6所示。

图5 以弟为参照

图6 以兄为参照

(2)梁亡。根据《古代汉语词典》(2003:1602)和《现代汉语词典》(2005:1407),“亡国”均有“使国家灭亡”的意思,其使动意味明显。我们来看《古代汉语词典》举的三个例子:

然郑亡,子亦有不利焉。《左传僖公三十年》

天行有常,不为尧存,不为桀亡。《荀子天论》

耽于女乐,不顾国政,则亡国之祸也。《韩非十过》

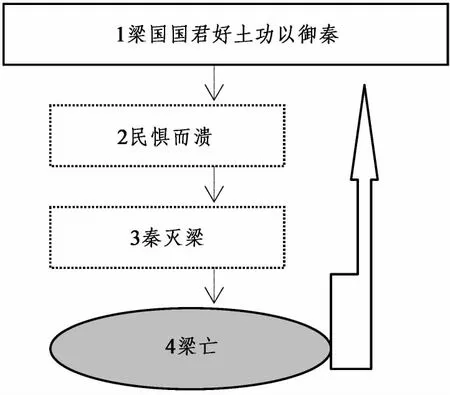

“郑(国)亡”、“桀亡”、“(西戎王)亡国”与“梁亡”等在句子结构上都是一样的,不管就字面的主动意味还是就内在的使动意义,似乎都没有区别。但这与“春秋笔法”所谓“常事不书”的书写原则和解读原则相抵牾,因此激活了“梁亡”框架,激活了公元前641年秦灭梁的历史事件框架。根据“亡”的框架语义分析,“使国家灭亡”的主语不外乎两个:一个是表面明晰的施动者“秦”,另一个是相对隐晦的梁国政策及其制定者梁国国君。其因果逻辑关系如图7所示:

图7 “梁亡”的框架

该框架揭示了从1到4的知识与逻辑关系流程,但篇章建构者框定的却是由4追溯为1的因果关系,换句话说,正常而简练的语言表达应该建立3与4之间,若扩展为一个篇章的话也应建立在从1到4的关系流程基础上,但违常之举正在于匿2和3而由4隐含1。对此,《左传》解释道:梁亡,不书其主,自取之也。初,梁伯好土功,亟城而弗处,民罢而弗堪,则曰:“某寇将至。”乃沟公宫,曰:“秦将袭我。”民惧而溃,秦遂取梁。恰如胡适(1991:71,76)所说“《春秋》的宗旨,不在记实事,只在写个人心中对于实事的评判”。学界的共识则是,孔子做《春秋》显然为了维护世道。而这种春秋笔法既然有其意向性,读者的接受性如何呢?以《史记》为例,司马迁既没有将梁国国君作为诸侯国国君的身份列入世家列传,更有甚者连名字也没有记载,我们认为他受到了春秋笔法的影响,也认同孔子在这件事上的态度。当然,这只是一个佐证,并不能证明所有读者都能够体味春秋笔法的内在含义并认同这种建构历史篇章的模式。

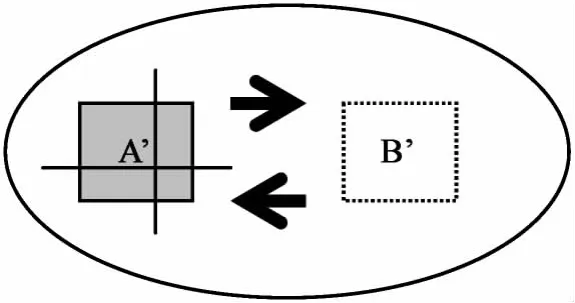

(3)郑伯以璧假(借)许田。该句的解析方法与(1)虽有不同,但在图5所示的框架和框定关系上却显示着出奇的一致。图5’中,A’代表郑伯,事件牵涉双方,因此用双箭头表达,该事件即土地交易,在该框架语义解读范围内应该是不当的行为,因此代表另一交际方的B’隐匿,其交际意图是凸显A’和事件,但使B’免受谴责。

图5’“郑伯以璧假(借)许田”的框架

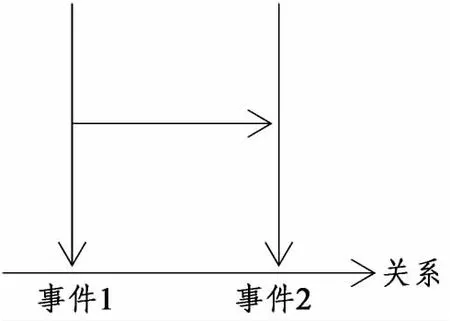

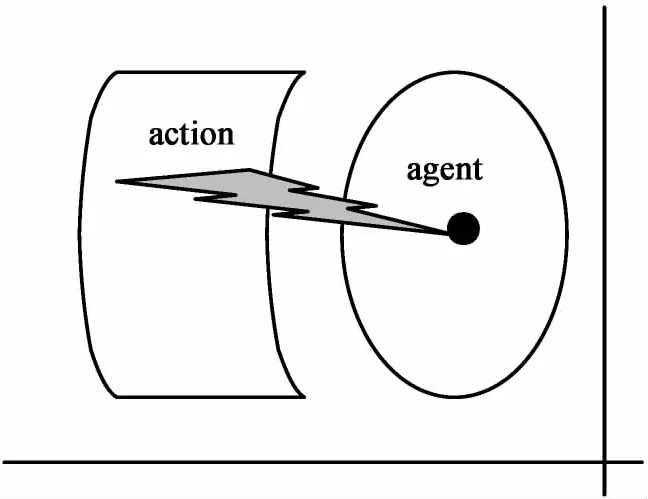

(4)天王使家父来求车。/邾庶其以漆,闾丘来奔。这两句的框架与框定关系类似,如图8所示。在春秋记史框架内,该图所强化的action和agent以及相互关系均属违常,其中前者属于应该避讳而直书,后者属于无身份进入史家笔下而凸显其卖国行径。总之,没有概念框架的激活,并作为背景,所有这些笔法要凸显的意图均无法顺利达到,这也就是春秋笔法缘何无法避而不谈其框架内涵的原因了。

图8 action和agent以及相互关系

3.2 框架解读的主观性

Fillmore(1982)曾说,当框架被使用时,与之对应的是一个互相联系的概念系统,对该系统中任一概念的理解都必须依赖对其所属整个结构体系的理解。不难看出,对概念的理解和认识离不开其相关的概念背景和概念结构,这两者是不能分开的。就此,他认为这是重新审视语义学研究的根本方法。Fillmore(1969,1971,1977,1982)非常重视语义理解,甚至将框架语义学定位为解读语义学,这就将框架概念定位为与人类知识经验直接相关的百科知识。那么既然如此,对某一概念的解读势必依赖于以往的知识经验,这就造成了对某一概念的解读存在不同程度的主观性。以下我们参考曹顺庆(1997)以“郑伯克段于鄢”为例进行说明。

《左传》认为,“郑伯克段于鄢”,段不弟,故不言弟;如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也;谓之郑志,不言出奔,难之也。”这里所谓“讥失教”,还是一种伦理方面的解读,态度比较平缓,谴责较轻,而且也有意透漏郑伯并没有杀死段而是任其藏匿到他国的信息。《公羊传》的倾向即是后世所传“郑伯之恶”。而《梁传》一方面说“段失子弟之道”,与《左传》“段不弟,故不言弟”的态度相同,另一方面又谴责郑伯,从周朝宗法制度最核心的思想“亲亲之道”出发,谴责郑庄公瓦解了保障社会稳定的基本伦理,因此要给予他最为严厉的责难。

钱钟书(1986:164)认为《经》与《传》相比较,《经》就像今天报纸新闻报道的标题,虽然可以从标题中读出词语语气的“惩劝”,但是却不能从中得知记事报道的“尽”与“晦”以及“微”而“婉”。当然这是春秋笔法不同解读的原因,但不尽然。从上述分析中看,即便激活了其中核心事件的框架域,因为对概念的理解和认识所依赖的相关的概念背景和概念结构不同,其概念化的程度以及在此基础上所形成的判断就不同。这一点也是春秋笔法有不同解读版本的重要原因了。

4.春秋笔法与刘勰崇“隐”

《隐秀第四十》所谓“文外之重旨”,就是指篇章中没有说出的意思,指的是依赖于语言而有不限于字面意义的“言外之意”,这与我们所讨论的春秋五例的宗旨相同,恰如上文中钱钟书先生所指出的那样,春秋笔法确有“尚简用晦”的语用风格。然而事实还不仅于此。已有学者指出该书《隐秀第四十》之外的其他篇章中“隐”被提到45次。刘勰将《易》中抽象的“隐”与《春秋》富于“言外之意”的春秋笔法以及文体论“六义”中的“兴”等重要概念均用“隐”统一起来。(王小强,2007:85)还有一点需要说明的是,春秋笔法的特点之一是某些特殊的句式和表达法蕴含在篇章背景之中,而刘勰所谓“一字见义”、“一字褒贬”则是一种醒目的说法,因为“语义总是伴随着一定的结构(句子)而显现的。词的词汇意义,虽然可以作为一个独立的存在加以理解,加以探讨,但是归根到底它还是从具体的结构中加以概括归纳的。”(王维贤,1997:99)之所以用这种醒目的表达方式,则因为“人的认知规律中含有凸显原则(principle of prominence),即人们的注意力更容易观察和记忆比较显凸的方面。(赵艳芳,2001:99)

值得关注的是,胡明扬(2011:12)先生在生前的最后一篇文章中谈到:从语法角度而言,不同的词语在我们头脑中引发的客观世界的各种感性联系就是一种潜在的隐性的语义框架,而汉语的句法结构正是在这样的语义框架的基础上形成的……正因为汉语是这样一种高度依赖语境和语义框架来理解的语言,也许我们应该探索一下语境攸关的语义框架语法。这既指明了汉语语法研究的思路也是我们探讨“春秋笔法”的语义框架思想的出发点。所谓“一字褒贬”、“一字见义”不过是刘勰对语言表达式外显形式的印象而已,离开了语境,这个结论就站不住脚了。但是追溯语境或者再语境化了的表达式确实具有既醒目又发人深省的风格义。

[1]Fillmore,C.Types of Lexical Information[C]//F.Kiefer.Studies in Syntax and Semantics.Dordrecht:Reidel,1969.

[2]Fillmore,C.J.Verbs of Judging:An Exercise in Semantic Description[C]//C.J.Fillmore & D.T.Langendoen.Studies in Linguistic Semantics.New York:Holt,Rinehart and Winston.1971.

[3]Fillmore,C.J.Topics in Lexical Semantics[C]//R.W.Cole.Current Issues in Linguistic Theory.Bloomington:Indiana University Press,1977.

[4]Fillmore,C.J.Frame Semantics[C]//The Linguistic Society of Korea.Linguistics in the Morning Calm.Seoul:Hanshin.1982:111-137.詹卫东,译 .框架语义学[C].《语言学论丛》第27辑,2003.

[5]Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar,Vol.I:Theoretical Prerequisites[M].Stanford:Stanford U-niversity Press.1987.

[6]Langacker,R.W.The Contextual Basis of Cognitive Semantics[C]//J.Nuyts & E.Pederson.Language and Conceptualization[C]. Cambridge:CUP,1997:229-252.

[7]曹顺庆.“《春秋》笔法”与“微言大义”[J].北京大学学报,1997(2):101-104.

[8]胡明扬.汉语语法理论探索之愚者之见[J].语言研究,2011(1):11-12.

[9]胡适.中国哲学史大纲[M].北京:中华书局,1991.

[10]钱钟书.管锥编 (第一册)[M].北京:中华书局,1986.

[11]王枫.释“春秋笔法”[J].汉字文化,2007(4):84-86.

[12]王维贤.现代汉语语法理论研究[M].北京:语文出版社,1997.

[13]王小强.“篇隐句秀”说[J].内蒙古师范大学学报,1997(2):83-87.

[14]许余龙.对比语言学(第2版)[M].上海:上海外语教育出版社,2010.

[15]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[16]周振甫.文心雕龙选译[M].北京:中华书局,1980.

[17]朱永生.框架理论对语境动态研究的启示[J].外语与外语教学,2005(2):1-4.