农业综合开发投入促进农民增收的实证分析

杨安文,潘泽江,陈池波

(1.中南财经政法大学,武汉430074;2.中南民族大学,武汉430074)

0 引言

农业综合开发作为国家强农惠农富农的一项重要举措,对促进农民增收发挥着重要作用。党中央和国务院高度重视农业综合开发工作,不断完善投入增长机制、资金和项目管理机制、部门协同机制和组织保障机制,那么,农业综合开发项目总投入对农民增收的效应究竟如何?各类来源渠道的农业综合开发投入资金(财政投入、银行贷款、自筹资金)促进农民增收的效应分别是怎样的呢?已有的研究文献大多局限于探讨不同类型的农业综合开发项目与农民增收之间的关系,特别是农业产业化经营项目对农民增收的影响,鲜有文献从总投入上分析农业综合开发与农民增收之间的关系。本文试图构建多元线性回归模型,实证分析农业综合开发项目的总投入、各类来源投入对农民增收的影响,实施ADF检验和Granger因果检验,并提出针对性强的政策建议。

1 数据来源与描述性分析

1.1 数据来源与处理

本文数据来源于历年的《中国财政年鉴》中关于农业综合开发的数据和《中国统计年鉴》中关于农民人均纯收入的数据。

农业综合开发资金总投入包括财政投入、银行贷款和自筹资金。其中,财政投入包括中央财政资金和地方财政配套资金。银行贷款是指用于农业综合开发项目建设的银行贷款及其他信贷资金投入(不含产业化经营项目中央财政贴息资金“撬动”的银行贷款)。自筹资金指项目区农村集体、农民群众、项目建设单位筹集用于农业综合开发项目建设的现金、以物折资和农民投劳折资数。

由于价格因素对农民人均纯收入、农业综合开发资金投入的影响较大,因此本文中我们对数据进行有效处理以剔除价格因素的影响,以便于更加清楚地分析农民增收与农业综合开发资金投入的之间关系。

1.2 描述性分析

农业综合开发作为国家强农富农的一项重大决策,是解决“三农”问题、缩小城乡差距的重要举措,是发展现代农业、促进农民创收的有效途径。伴随着国家政策的强有力指导和农业综合开发的逐步实施,截止到2010年,农业综合开发的资金投入力度大幅提升。

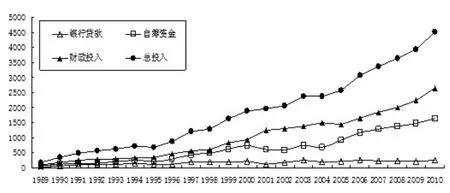

图1 1989~2010各项投入走势图

从图1中可以看出,农业综合开发资金总投入逐年攀升,2010年达到452.3亿元,是1989年投入量的25倍之多,年均增长率为9%。其中,财政投入比重最大,占总投入的58.3%,特别是从2000~2009年,财政资金从1248801.11万元增加到2636851.88万元,年均增长率高达11.1%。其次是自筹资金,占总投入的36.1%,其增长速度也不容小觑,特别是近几年的社会自筹资金投入增速喜人,从2000年的602908.37万元增长到到2010年的1629338.58万元,年均增长率达到9.4%。银行贷款比重相对较小,仅仅只占总投入的5.6%。

从1989~2010年农民年均纯收入持续增长,并且在1993~1996、2006~2010年出现了两次高速增长阶段,年均增长速分别达到25.25%和13.25%。农民人均纯收入的持续增长充分证明了国家对发展农村经济、改善农民生活条件所做的有效显著措施[2]。但是,影响农民人均纯收入的因素有很多,农业综合开发资金投入是否对农民人均收入增长有影响?以及各类资金投入对农民人均收入影响程度的大小如何?我们还需要做进一步的研究。本文通过分析农业综合开发资金投入对农民年均纯收入的影响程度,以期在农业综合开发资金投入方面找到有利于加快农民增收的有效措施。

2 实证分析

2.1 提出假设

假设1:财政资金作为农业综合开发资金投入最主要的组成部分,对农民年均收入起最重要的正相关影响。

假设2:银行贷款作为社会资金最有效的资金来源形式,对农民年均收入有正向的促进作用,但是由于投入量相对较少,带动作用会不明显。

假设3:社会自筹资金作为社会资金的重要内容,对农民年均收入有影响。

2.2 模型构建

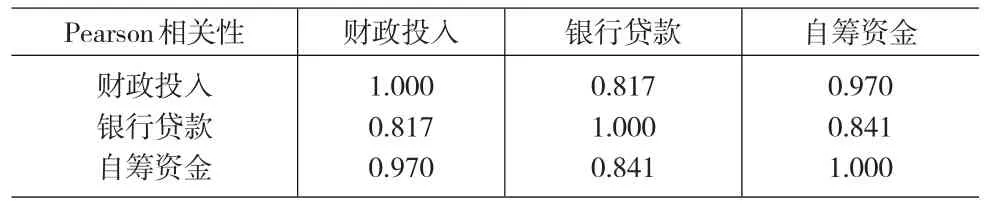

为了能够定量的分析农民年均收入与农业综合开发各资金投入的关系,我们首先对农业综合开发投入资金进行内部相关性分析(如表1)。

表1 各项农业综合开发投入资金的相关性分析

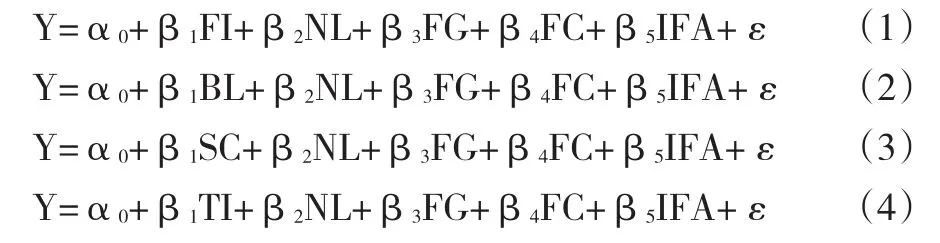

财政投入、社会自筹、银行贷款三者之间关系密切,相关系数很高。为了更可靠的分析农民人均收入和农业综合开发投入之间的关系,本文借鉴已有的研究成果,尝试引入四个控制变量建立模型如下:

其中,农民年均纯收入(Y)为因变量,财政投入(FI)、银行贷款(BL)、社会自筹(SC)、总投入(TI)为自变量,第一产业从业人口(NL)、农业GDP(FG)、农村CPI(FC)、农业固定资产投资(IFA)为控制变量,α为常数项,βi(i=1、2、3、4、5)为影响系数,ε为随机扰动项。

2.3 回归结果分析

通过对农业综合开发资金总投入与农民人均纯收入进行回归分析,相关系数达到0.99,影响系数为1.037,对农民人均纯收入具有非常明显促进作用,因此,增加农业综合开发财政资金投入力度,可以有效促进农民增收。

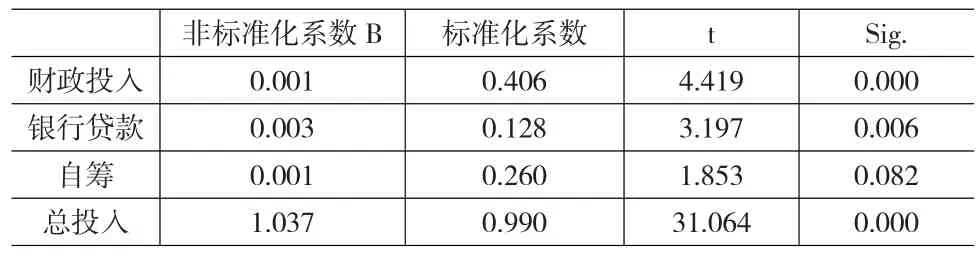

表2 模型结果汇总

由表2可以看出,财政投入与农民人均收入的相关系数为0.406,T统计量为4.419,说明农民人均收入和财政投入呈正相关关系,P值接近于0,通过了显著性水平检验,表明农业综合开发财政投入的增加对农民增收具有促进作用。同时,作为农业综合开发投入的主要组成部分,财政投入的系数大于银行贷款和社会自筹的系数,也就是说它对农民人均收入的贡献最为明显。因此,假设1成立。银行贷款与农民人均收入的相关系数为0.128,T统计量3.197,说明银行贷款与农民人均收入也呈现正的相关关系,但可能由于其投入量相对较小等,对农民人均收入的带动作用不显著,综上可知假设2也成立。自筹资金与农民人均收入的相关系数为0.260,T统计量1.853,P值通过了1%的显著性检验,说明农民人均收入与社会自筹资金投入呈密切的正相关关系,对农民人均收入的带动作用仅次于财政投入,所以,假设3也成立。

2.4 ADF检验

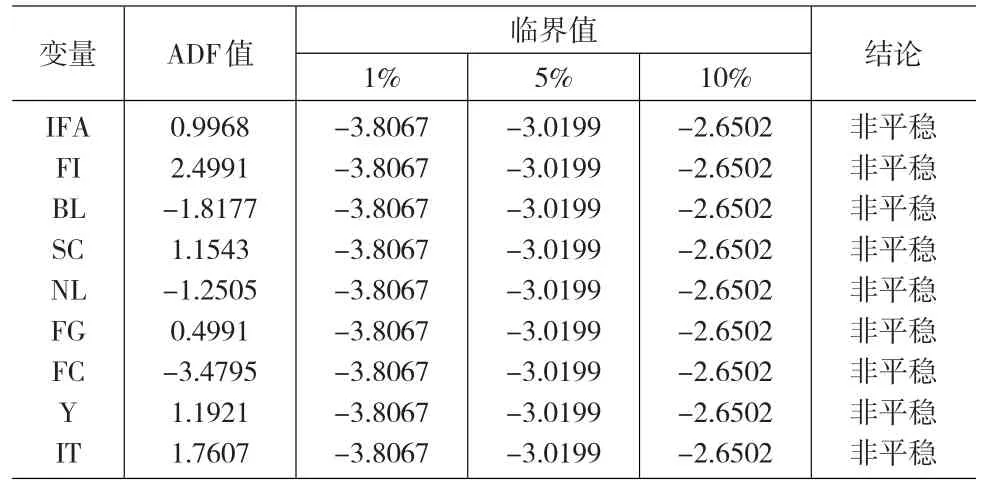

由于涉及的是时间序列数据,容易出现“伪回归”,因此须进行平稳性检验。各变量的ADF值如表3所示。

表3 各变量的ADF值、临界值和结论

从检验结果来看,所有变量均为非平稳序列,因此需对它们进行平稳处理。FL、BL、SC、IFA经一阶差分后成了平衡序列,Y、NL、FG、FC、TI经二阶差分后成了平衡序列。

2.5 Granger因果检验

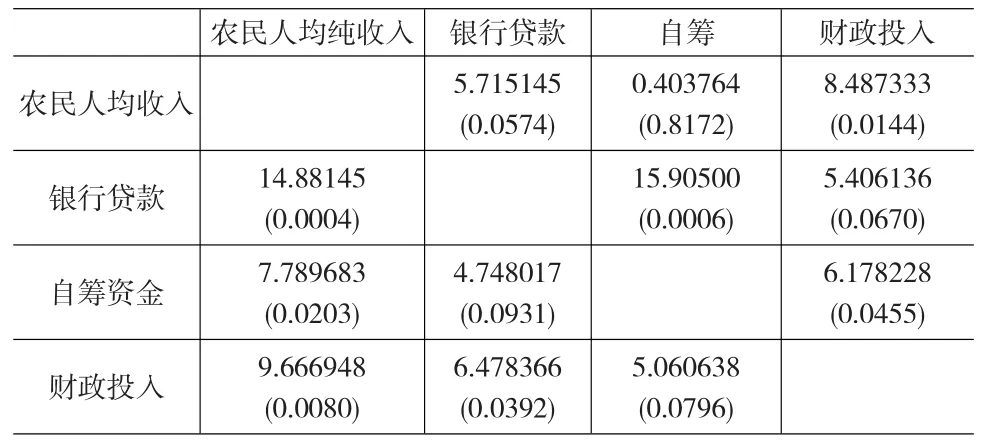

为了进一步确定各变量之间的关系,本文对各变量进行Granger因果检验,滞后阶数为2,检验结果如表4所示。

从检验结果来看,在5%的显著性水平下,原假设银行贷款不是农民人均收入的Granger原因被拒绝,农民人均收入不是银行贷款的Granger原因被接受,说明农民人均收入和银行贷款存在单向的因果关系。同样的,自筹不是农民人均收入的原因被拒绝,农民人均收入不是自筹的Granger原因被接受,说明农民人均收入和自筹也存在单向的因果关系,也就是说自筹是农民人均收入的充分不必要条件。财政投入不是农民人均收入的Granger原因被拒绝,农民人均收入不是财政投入的Granger原因被拒绝,也就是说农民收入和财政投入存在双向的因果关系,即财政投入是农民收入的充分必要条件。

表4 Granger因果检验结果

3 研究结论与政策建议

基于前面的实证研究,我们可以得到以下结论:(1)农业综合开发资金总投入对农民收入的影响是显著的,对农民收入有较大的、持续的促进作用,而不同来源渠道的投入资金促进农民增收的效应是存在差异的。(2)投入量最大的财政资金对农民增收作用最为显著,弹性最大,充分体现了政府对农业投入的带动和主导作用,同时,财政投入的增加对自筹资金和银行贷款的增长有较明显的拉动作用。(3)自筹资金作为农业综合开发项目资金的重要组成部分,占据举足轻重的地位,能有效地促进了农民增收。(4)银行贷款对农民增收的促进作用不如财政投入和自筹资金明显,导致这一结果发生的可能解释是银行贷款投入的范围非常有限、投入资金数量相对较小、农户贷款难度较大等原因。

依据以上结论,我们提出以下针对性政策建议:

第一,进一步加大农业综合开发的财政资金投入力度,以充分发挥财政资金的“四两拨千斤”,同时综合考察我国各地区财政实力与农村经济发展水平的差异情况,实施差异化的地方财政资金的配套比例。另外,健全财政投入资金的监管体制,完善绩效评价体系,不断提升财政资金的增收效应。

第二,鼓励大批量、宽领域、多形式的农民自主投资。充分调动农户投资农业综合开发的积极性,加快农地流转制度改革,落实各项强农惠农政策,从体制上增强农户投资的内在动力,鼓励农民群众以多种形式投身农业经济建设,扩宽投资领域,营造宽松的投资环境。

第三,完善财政贴息政策,增强银行信贷的农民增收效应。扩大银行信贷的支持规模,农业发展银行作为提供农村经济发展的政策性银行,要不断拓展其对于农业综合开发的业务支持范围;鼓励商业性银行进行业务创新,适当降低对农业综合开发贷款的门槛,加大信贷的金融支持,尤其是加强对有助于项目区农民显著增收项目的支持。

第四,创新融资方式,构建农业综合开发的多元投资结构。逐步形成以国家宏观政策为引导的财政投资、民间投资和外商投资共同参与的多元化投资体系,破解资金瓶颈,实现促进农民增收效应的最大化。

[1]田翔宇.国家农业综合开发产业化经营项目投资绩效分析究——基于农民收入促进作用的视角[J].财政研究,2010,(7).

[2]冯梅.湖北省农业综合开发投资绩效研究[D].华中农业大学,2007.

[3]卢立香.中国金融发展对农民收入增加的理论与实证分析[D].山东大学,2009.

[4]于菊兰.关于完善财政支农政策的思考[J].南方农村,2011,(2).