港台犹太社团的辉煌

潘光 汪舒明

1949年后香港犹太社团的兴旺和发展与当时香港成为中国与西方国家的主要经贸桥梁密切相关。1979年后香港犹太社团进入辉煌时期则得益于中国改革开放。台湾犹太社区的稳步发展也与中国的整体发展和两岸的和平发展紧密相连。

中以关系发展的中转站

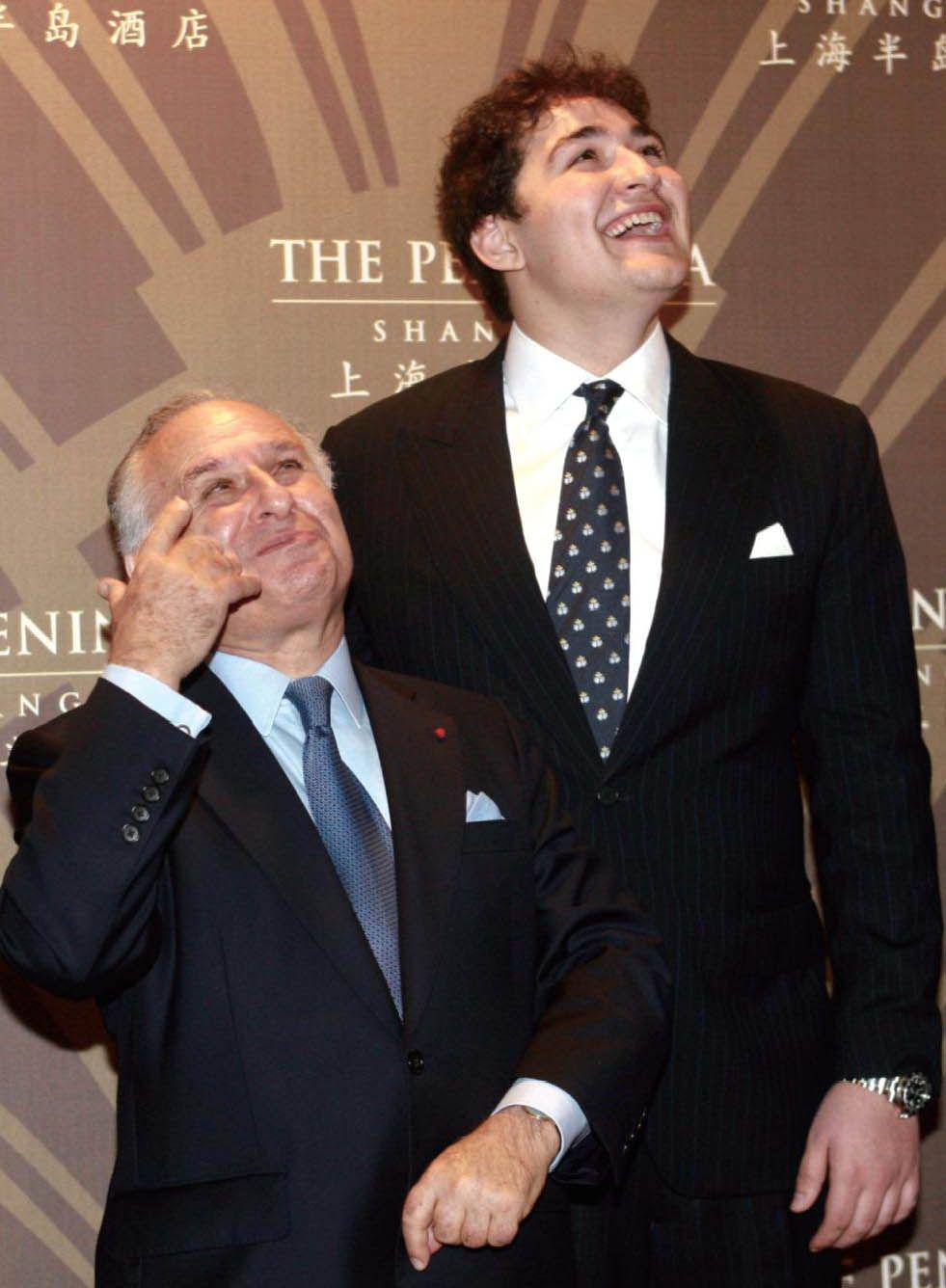

中国走上改革开放之路,香港犹太社团为此欢欣鼓舞,积极支持和参与中国的改革开放热潮。1978年,劳伦斯·嘉道理勋爵访问了阔别30年的中国大陆。他表示:“我可以欣慰地说,中国政府与我们的关系很好。他们知道我们对自己从小生长的国家是心怀感激之情的,我们所经历的政治事件和麻烦并没有给我们留下什么怨恨,而只是使我们认识到:为使世界更美好,必须尽一切可能去做。”当香港许多人反对建设广东大亚湾核电站时,他挺身而出表示支持,还为此投资数亿美元。邓小平曾赞扬他在香港与内地变革的年代做出了“划时代的投资”。嘉道理勋爵去世后,他的儿子米高·嘉道理成为嘉道理家族的掌舵人,继续积极参与内地的发展。

除嘉道理家族外,其他犹太实业家也积极支持中国的改革开放。特别要提一下的是,香港犹太社团也在促进中国与西方大国的关系、推动中国与以色列建交等方面发挥了特殊的作用。如中以建交前,香港便是中以两国进行间接贸易的主要中转站,而在以香港为中转站的中以贸易中发挥重要作用的,便是肖尔·艾森伯格。作为拥有多重国籍的犹太人,艾森伯格对自己曾经避难的中国情有独钟,很早就开始与新中国做生意,并极力推动没有外交关系的中以两国间的间接贸易,这些生意中许多是通过香港进行的。1978年,艾森伯格看到中国改革开发带来的巨大机遇,决心将中以间接贸易提升到更高的层次。他从以色列领导人那里获得了支持和特许,开始将包括军工技术和产品在内的高技术及其产品出售给中国。当时,中以之间此类高技术及其产品的贸易大都也是通过香港进行的。对于那时在武器和高科技领域仍然遭受西方严密封锁的中国来说,通过艾森伯格获得以色列的高技术及其产品具有重要战略意义。中以两国领导人都对艾森伯格在促进中以关系方面发挥的特殊作用表示肯定和赞扬。以色列前总理拉宾就特别指出:“艾森伯格先生为以色列打开了中国的大门。”当然,除艾森伯格以外,香港其他一些犹太人士也为促进中国与以色列、美国等国的关系做出了贡献。可以说,中以建交和中以关系的顺利发展,也有香港犹太社团的一份功劳。

“一句话:这里是我家”

今日香港犹太社团的多数成员都是在中国实行大规模改革开放后来到香港的。据1989年的抽样统计,在香港定居不到十年的犹太人占犹太居民总数的63.8%,而定居超过20年的只占14.1%。可见这十年里香港犹太社团发展、扩大的速度之惊人。同年的另一项抽样调查表明,香港犹太人中70%以上是阿斯肯那齐犹太人,这说明从美国、欧洲来港从事商业、文化等工作的阿斯肯那齐犹太人迅速增加,以前塞法迪犹太人在香港犹太社团中占据多数的局面已完全改变。

到上世纪90年代初,以做进出口贸易为主的商人在香港犹太人中已占多数。同时,以犹太资本为主或犹太资本积极参与的中华电力公司、汇丰银行、天星轮船公司、海底隧道、山顶缆车和半岛酒店等也都生意兴旺。随着中国对外联系的迅速拓展和香港犹太社团的日益扩大,也有越来越多的犹太裔教师、律师、政府官员、外交官、学生、医生等各类人士加入犹太社团。根据当时的统计,他们来自30多个国家,讲15种以上的语言,其中美国人最多,约占39%,其次是英国人(27%)和以色列人(17%)。

在这样的发展氛围中,香港犹太社团不仅在经济上日趋富裕繁荣,也更加重视发展文化教育。香港犹太社团长期来一直出版月刊《社区新闻》,自1977年开始编辑出版季刊《香港犹太社团记事》,1984年又建立了香港犹太历史学会,积极开展对香港及中国境内犹太人文化历史的研究。此外,香港犹太社团内的各个派别都有自己的学习项目。1991年,奥海尔·利赫会堂建立起了当时东亚第一家全日制的犹太学校。值得一提的是,香港犹太社团的80后、90后一般都学习中文,能讲普通话甚至广东话。对此,米高·嘉道理曾简明扼要地说道:“一句话:这里是我家。”确实,对许多香港犹太人来说,经过一个多世纪的风风雨雨后,中国和香港已经成了他们实实在在的故乡。

香港犹太社团具有多元特色

随着犹太社团的迅速发展,香港犹太社团的多元特色逐步形成。就宗教范畴而言,目前香港犹太人中既有正统派,也有保守派,最多的是改革派。1901年由雅各布·沙逊爵士出资修建的奥海尔·利赫会堂是历史最悠久的温和正统派犹太人社团的活动中心,长期主导香港犹太人的精神生活。由于该犹太会堂属于正统派,因此一些保守派和改革派人士于1990年另外组成了香港联合犹太社区,是香港最大的犹太社区组织。该组织隶属于世界进步犹太教联合会(属于犹太教改革派),主要服务于改革派、自由派、保守派和其他非正统派犹太人家庭和一些单身犹太人。

除上述两大犹太社区组织外,香港还有三个正统派犹太社区组织。最强的一个是正统派卢巴维奇社区中心,成立于1987年。这些年来,它开展了许多其他教派并不多见的项目,包括每日祈祷团、成人和孩子的教育项目、节假日项目、招待访问者以及个人的咨询服务等,还在重要的节假日向亚洲各地派出巡回拉比并提供其他支持。第二个正统派社区是舒法·以色列会堂,是以色列达维斯家族于1991年在香港兴建的塞法迪正统派犹太会堂,主要为塞法迪正统派商人、游客服务。还有一个是叙利亚犹太人正统派社区组织,也有自己的拉比。

现在一般说香港犹太人约为3000~3500人左右,也有人认为香港犹太人有大约600个家庭。这些指的是参加上述五个社区活动的人,如加上那些不参加社区活动的人,则最高统计数字可达6000~7000人。

对香港的未来和中国的承诺充满信心

香港犹太社团的命运始终与中国的整体发展息息相关。在香港即将回归中国之前,香港犹太社团开始实施新的发展计划,包括修缮奥海尔·利赫会堂,兴建新的社团文化中心,扩建和更新犹太学校和犹太俱乐部。香港犹太历史学会主席罗狮谷认为:“与公众对香港即将于1997年回归中华人民共和国的忧虑相反,这些发展活动显示了香港犹太人对香港的未来及中国政府保持香港宗教信仰自由的承诺充满信心。”

香港回归中国后,罗狮谷在1999年出版的《中国的犹太人》一书中撰文指出:“今日,犹太社团对未来感到乐观,社团人口正在增加,开始进行重要的发展项目,犹太人赖以施展才能的天地比香港历史上任何时候都要广阔。”确实如他所说,回归后,香港犹太社团的发展达到了历史上最为辉煌的时期。如嘉道理家族旗下的香港中华电力公司,目前的市值已达约800亿港元之巨,其电力服务已覆盖全港八成人口,电缆总长度逾1万公里。在文化方面,香港犹太社团于2006年创办了一份具有影响的刊物《亚洲犹太时报》。进入21世纪,香港犹太人还开始主办香港犹太电影节,吸引了世界各地的犹太电影界人士,表明香港犹太社团在世界犹太文化和文明的发展中也开始发挥建设性作用。

台湾犹太社区日益兴旺

台湾也有一个小型犹太社区,形成于上世纪50年代初。起初,它主要由来自美国和欧洲的犹太商人和在台美军中的犹太裔军人构成。后来,因为以色列在台北设了经贸办公室,越来越多的以色列犹太人到台湾经商和学习中文,也加入了该社区。现在经常参加社区活动的有约50个家庭,200人左右,大都集中在台北市,少数居住在高雄地区。他们大都是上世纪70年代中期以后到台湾的商人以及在一些跨国公司工作的人员。这个社区目前的宗教领导人为伊霍恩拉比,属于犹太教正统派。

随着海峡两岸经济、贸易、文化等方面的联系日益密切,在台犹太人与大陆的关系也越来越紧密,经常来往于两岸之间。因此,马英九担任台湾领导人以后两岸关系的改善和两岸“三通”的实现,使在台犹太人深受鼓舞。可以预计,面对新的发展机遇,台湾犹太社区将日趋扩大和兴旺。

阅读链接:

《30余年间全球犹太人来华新热潮》

——《世界知识》2012年22期

《在华犹太人如今有几多?》

——《世界知识》2013年3期

《来华犹太人为何而来?》

——《世界知识》2013年6期