朝阳大学法律实务教育特色的当代启示

付子堂

朝阳大学法律实务教育特色的当代启示

付子堂*

从1912年创立到1949年被接管,朝阳大学只经历了短短近四十年的时间,却在法学教育史上创下了辉煌的业绩,留下“无朝不成院”的佳话。曾在朝阳大学任教的陶希圣先生在《朝阳大学二三事》一文中说:“中国法学和司法界,朝阳大学出身的人才是第一流,亦可以说是主流,法学教育史上,朝阳大学应居第一位。”①转引自孙政华:《百年朝阳:一所法律名校的繁盛与荒芜》,载《法治周末》2012年4月18日。朝阳大学之所以能在如此短的时间内创造如此法律人才培养佳绩,原因固然是多方面的,但将培养应用型法律人才作为教学科研的中心目标,当属关键性因素。这种法学教育的理念与定位对今天的法律人才培养仍然不失其重要的借鉴意义。

朝阳大学从创建之日起,就将“创设专门法科大学,养成法律专门人才”作为办学的基本宗旨和培养目标,先后开设法律、经济、政治等系,其中以法科教育最负盛名,就读学生人数也最多。朝阳大学的学生特别是法律科系毕业生,除了少数从事法学研究和其他事务之外,绝大多数都活跃于司法界和政界。尤其是抗战前后,全国各级司法机构中的推事、承审员、书记官等,大多都是朝大毕业生,“无朝不成院”、“无朝不开庭”即由此而来。①邱志红:《朝阳大学法律教育初探——兼论民国时期北京律师的养成》,载《史林》2008年第2期。朝阳大学因办学认真、成绩卓著受到国民政府教育部、司法部的明令褒奖,前后共计10余次,其中因朝大毕业生在参加历届司法官考试中质量均优而受到嘉奖达8次之多。在历次法官考试中,朝大学生被录取的占全国参加考试总数的1/3,且多名列前茅。1927年世界法学会特邀朝大为会员,在海牙会议上肯定朝大为“中国最优秀之法律学校”。②熊先觉:《朝阳大学——中国法学教育之一脉》,载《比较法研究》2001年第3期。

朝阳大学在法学教育界的异军突起,是其立足于法律实务人才培养、注重融会实务教学这一合理办学理念的结果。

第一,在师资遴选上,朝阳大学注意选拔具有实践背景的优秀师资。一流师资是一流教育的前提,高等法学教育更是如此。朝阳大学创办之初就汇集国内外最优秀的师资,成为“建设高水平大学”的基础保证。据不完全统计,1912—1933年间,朝阳大学先后聘请专、兼任教授和讲师327人,其中曾留学英、美、日、德等国,取得法学硕士、博士等学位的教师就有150人,占了全体教师的46.9%。③薛君度、熊先觉、徐葵主编:《法学摇篮朝阳大学》(增订版),东方出版社2001年版,第30—41页。更为突出的是,朝阳大学无论是在北平还是抗战中转入四川,都坚持聘请司法实务界的优秀人才担任兼职教授。无论社会稳定抑或时局动荡,这条择师原则贯彻始终。其中有人曾参与清末、民国的立法,有人身居民国政界高职,更有人担任推事(法官)、检事(检察官),从事律师工作,很多教师都有在法院、大理院等司法机构工作的经历。朝阳大学的经验证明,吸纳具有实际法律工作经验的人员承担法学教学任务,对培养学生的法律实务能力与素养极为重要。就此而言,我国卓越法律人才培养所注重的职业能力与实务路径,是法学教育模式改革的主要方向。

反观我们现代的法学教育,教师绝大多数都是从法学院校培养出来的“经院派”法学家,在实践经验方面严重不足。“法是一种实践智慧”④郑永流先生的著作《法是一种实践智慧》(法律出版社2010年版)对法律方法多有论述。本文对此书名的论断,颇为赞赏。,现在绝大多数法学院毕业生实践动手能力普遍偏弱,不能说与师资缺少实践、教学远离实践没有关系。现在很多法学院校在选拔师资时,过度强调理论水平与科研成果,看重的是“科班出身”的学历教育与科研能力,而对实践经验与司法实务方面的能力则没有要求,这势必加深法学教育忽视司法实务的倾向,不利于培养学生的法律实务能力。这一点是值得我们深刻反思的。

第二,注重法律职业需求。朝阳大学十分注重面对司法职业的实际需求,培养学生扎实的司法实践应用基本功。例如,朝阳大学的很多兼职教授同时是政法界的英才,有的直接参与国家立法,谙熟立法动态,洞悉司法实践,学校经常将各级法院的案例发给学生研习,学生可以直接获悉最新的立法精神与司法实践,对于学生关注实践、投身实务既有潜移默化的影响,也有立竿见影的指引。再如,朝阳大学根据法律职业界使用文言文的实际需要,严把学生入学资格关,在招生方面的独特之处就是重视国文(当时是指文言文)。招考新生出的作文题,几乎全是从古书上摘取下来的警句。即便通过招生考试,入学后也要提高使用文言文的水平。朝阳大学分预科和本科,预科时就设有国文——说文解字。朝阳大学重视国文,也是办学特色之一,此举大大提高了学生的写作水平、逻辑思维、思辨能力和对法学知识的综合运用能力,使得学生很快就能适应司法实践之需,并为进一步从事立法、司法和法律事务工作奠定了扎实的基础。

反观我们现在的法学教育,实践环节的缺失已经成为各家法学院校的通弊。实践环节不仅仅是学生到实务部门参加实习,而且应当包括实务训练。现在法学院校的实务训练多限于模拟法庭、辩论比赛、司法文书等内容,而不重视法律职业对学生基本素养的需求。很多用人单位认为,现在法科学生普遍“笔杆子不硬”,书面表达能力偏弱、逻辑分析能力偏弱、汉语运用能力偏弱。很多学生在大学时期把大量精力放在外语学习上,而忽视了对母语的研习。外语学习固然不可或缺,特别是对法学研究而言,外语已经成为不可或缺的工具。然而就实际需求来看,法律实务部门对汉语的需求是第一位的。如何提高法科学生的国文修养,提高法科学生的写作水平和逻辑分析能力,是摆在每一个法学教育者面前急迫的任务。

第三,课程设置以司法实务为主导。朝阳大学教学的鲜明特色是以大陆法为主,与另一所同为著名私立法科大学的东吴大学形成鲜明对照(东吴大学以讲授英美法著称)。据考证,朝阳大学法律本科的课程体系是以法典体系为基础而组织起来的,包括民法总则、债权编(总论和各论)、物权编、亲属编、继承编、民事诉讼法、民事诉讼实务、商法(公司法、保险法、海商法、票据法)、刑法(总论和各论)、刑事诉讼法、刑事诉讼实务、罗马法、比较宪法和法院组织法等。①王石磊:《民国时期法律教育课程设置研究》,首都师范大学2006年硕士学位论文,第46—47页。同时,由朝阳大学众多名教授讲授编写的,以其便于学习和应考文官与司法官而著称的《朝阳大学法律讲义》,一时洛阳纸贵,在社会上广受赞誉,外校师生和法律实务界均竞相传阅,传为佳话。由于朝阳大学教学偏向于司法实务,有学者认为是朝阳大学办学的不足:“(朝阳大学)其所开科目中,缺少像法理学、法律哲学、法律方法论等这样的理论法学。对于偏重于大陆法系的中国法教学来说,显然不利于学生对其他法律课程的理解。”②邱少晖:《近代民族私立大学法律教育的发展及运行考察》,载《理论界》2010年第3期。重视实务是优点还是缺点,本文不去争论,而从批评的声音来看,也可以窥见重视实务课程确实是朝阳大学法律教育的鲜明特色。不仅如此,朝阳大学对于法律系、司法组的学生,要求其在一年级入学时人手一册《六法全书》,随身携带,随时阅读,不仅要准确理解条文内涵,而且鼓励学生牢记和熟背法律条文,也确实有不少学生能熟背《六法全书》的一部甚至全部。

朝阳大学重视司法实务的效果也十分明显。作为私立大学,朝大以培养法官著称,“朝阳大学(后改名为朝阳学院)的毕业生中,除少数从事教学和研究之外,几乎所有均供职于司法界,形成‘无朝不成院’(没有朝阳法学院,司法机关便难以有足够的法官)之势”。③杨振山:《中国法学教育沿革之研究》,载《政法论坛》2000年第4期。

反观现在的法学教育,在理论教学与实务教学方面,确实存在着过度理论化的倾向。一方面,课程设置体系中实践环节的课程太少,针对司法实务所需的基本技能训练也太少。特别是,司法考试、公务员考试、研究生入学考试等多方面的现实压力,使学生无法安心实习,学校也基于就业压力而不能不迁就这种诉求,使实务教育在很多学校流于形式,有的甚至形式也没有,对学生没有进行任何实务方面的教育和训练。另一方面,在研究生教育特别是博士生教育中,存在着“泛哲学化”倾向,很多法学教师的教学和科研不是面向司法实务和社会现实,而是一味寻找哲学依据,“不管什么东西,最终要找到外国的哲学家那去,堆砌一大堆哲学的东西。有不少文章,不拿外国的法学家的观点作为论证的参考,而拿外国哲学家的”④摘自张广兴2012年5月26日在西南政法大学的演讲(整理稿)。。法学教育,存在着司法实务重视不够、实践教学办法不多、实践能力训练不足的缺陷,这也是近年来法学毕业生就业形势不好的原因之一,应当引起我们足够的重视和反思。

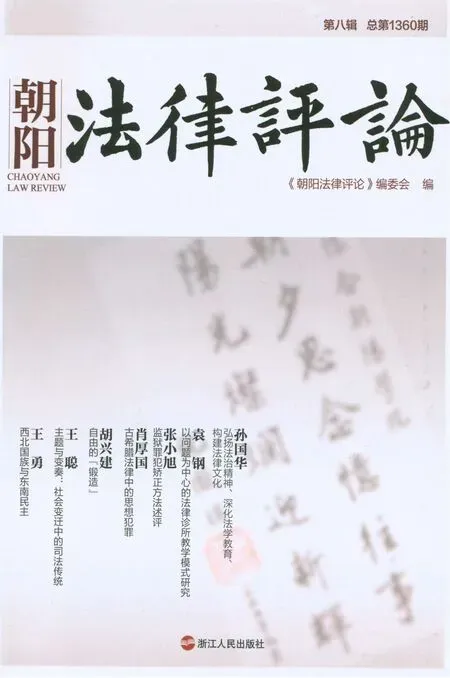

当然,强调朝阳大学的法学教育重视司法实务,这是其办学特色。不能忽视的是,朝阳大学同时也很重视学术研究。据考证,朝阳大学的学术研究风气浓郁,该校同学会于1923年创办的《法律评论》,是北洋时期法学研究的权威刊物。很多教授的私人著作,也由朝大以朝阳大学丛书的方式出版。①李贵连:《二十世纪初期的中国法学》,载《中外法学》1997年第5期。

第四,朝阳大学的培养目标是造就法律实务人才。“无朝不成院”,就是对朝大教学成果的最好评价。在培养目标方面,不同的历史时期、不同的学校类型,培养目标可以有所差异,不必千篇一律。如清末创办法政学堂要培养的是通晓法政的应用人才:“养成专门法政学识,足以应用。”而在教会创办的私立的法政大学中,是要培养新式的知识分子,灌输西方的法学观念,以影响中国的法制发展事业。北洋政府时期,政府强调法科大学应当是“教授高深学术,养成硕学闳才,应国家需要为宗旨”,而法政专门学校则以“教授高深学术”,“养成法政专门人才”为主。②何勤华:《中国近代法律教育与中国近代法学》,载《法学》2003年第3期。

值得玩味的是,民国时期两所名望最高、成绩最优的法学院校,时称“北朝阳、南东吴”,其教学重点和人才培养模式各不相同。东吴大学课程设置以英美法为特色,以培养律师著称;朝阳大学重视大陆法教学。尽管如此,两校都培养了大量的法律人才,学子遍布理论和实务各界,尤以实务人才居多。我们现在的法学教育过于强调课程的统一性,全国的法学教育都是一个模板,这种人才培养模式的利弊如何,值得思考。发展富有个性和特色的法学教育,不强求全国一律、千人一面,应当是中国法学教育不可忽视的教育方式和必须经历的发展途径。

最后应当指出的是,本文关注的重点是朝阳大学重视司法实务与法律实践的教育特色,并未涉及更未否定朝阳大学办学的其他优秀特质。其实,办好一所大学需要多方面的努力,断非一技之长就可以万事俱备。回顾朝阳大学的法学教育,其意并非凭吊怀古,而在促使我们反省当代法学教育,观照我们身处的环境和肩负的责任,进而为促进法学教育的良性发展尽一己之力。

(初审编辑 于 浩)

The Contemporary Enlightenment of Practical Legal Education at Chaoyang College

Fu Zitang

*付子堂,西南政法大学校长,教授,博士生导师。