某三级甲等医院优秀青年人才综合能力评价指标体系构建

陈 洁,顾伟敏,朱澄园,陈 琪,费 健

(上海交通大学附属瑞金医院人事科,上海 310000)

优秀青年教师、优秀青年医学人才等优秀青年人才培养项目通常简称为“优青”。“优青”培养制度是医院青年人才成长的摇篮,选拔工作每年或每两年举行一次,每届培养期2~3年。本文探讨《“优青”综合能力评价指标体系》的指标构成,着重于临床能力综合素质和业绩绩效考核,为申报高层次的人才项目及职称聘任工作中的综合能力判断提供参考依据。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源 以2009—2010年入选的各级“优青”为样本,在医院卫生高级专业技术人员综合能力评价体系的基础上,做以“优青”为对象,相应的调整。符合要求的“优青”共计100人次,实际93人次(其中出国5人、辞职1人、病假1人),涵盖各个岗位,包括医疗、教学、研究、医技、护理、药剂等专业。

1.2 调查方法

对目前国内外医疗科技人才评价的现状和经验进行了分析和总结,初步确定核心考核指标;对2009—2010年入选的各级“优青”共计93人次,采用开放式与封闭式相结合的形式进行问卷调查。

1.3 统计方法 运用SPSS 17.0统计软件进行统计描述、卡方检验等数据分析。

2 调查结果与分析

2.1 “优青”基本情况分析 2009—2010年入选的各级“优青”在年龄情况分布为:35岁以下占61.75%、35至45岁占20.25%,“优青”集中分布在35岁以下,呈现年轻态趋势。职称情况分布为:初级53%、中级37%、副高10%,“优青”集中分布在初级和中级职称,期望通过“优青”的全面培养在职称晋升上有一定的上升空间。学历情况分布为:本科1%,硕士55%,博士44%,高层次的学历背景对“优青”成长起到促进作用。从优青来源科室及岗位分布情况来看:70%以上分布于医疗岗位,并同时涵盖教学、研究、医技、护理及其他岗位,因此,注重于临床能力综合评价考核有实际意义。

2.2 评价指标框架

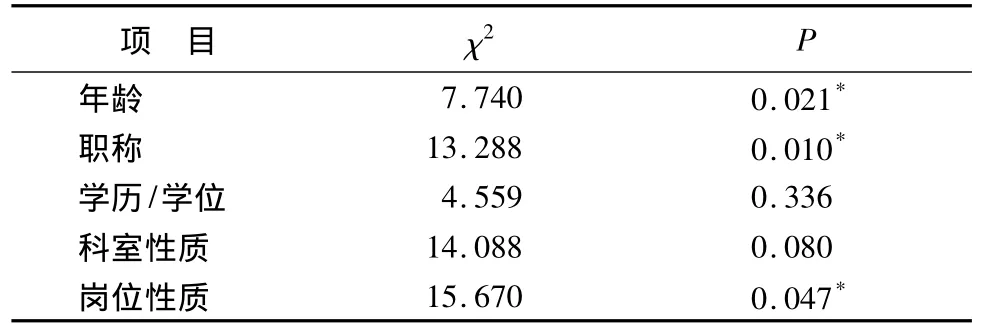

2.2.1 指标体系组成的必要性认同度差异分析 对于是否建立主观评价和客观评价两部分的意见有所不同。认为很有必要采取主观和客观相结合的评价方式占25%,有必要占70%,无必要占5%,“优青”对于整个评价指标体系的组成认同度较高。经卡方检验,“优青”的年龄、职称和岗位性质的差异具有统计学意义。说明不同年龄、职称和岗位性质的“优青”对该指标体系分为主观评价和客观评价的看法不一,需要加以区分。

表1 组成和必要性认同度差异

2.2.2 客观、主观评价权重认同度差异分析 基于采取主观评价和客观评价相结合的方式,认为主观和客观评价合理权重为30%和70%的占28%,40%和60%占37%,50%和50%占30%,70%和30%占5%。可见,评价体系倾向于客观为主,主观为辅。

2.3 主观评价考核 主观评价分为基本素质、临床思维和判断能力、临床实践能力、创新能力四个方面,下设若干项指标。考核方式包括医院考核和科室考核两部分。医院考核包括个人、“优青”团队情况;个人情况包括个人“优青”论坛的出勤情况、参加其他活动的情况、“优青”论坛演讲等;“优青”团队情况包括团队出勤率、团队活动分数等。增加网络评选模块,由所有入选“优青”分两次投票选举产生最终候选人。第一轮每小组选出20%的优秀和良好人员,第二轮在各组选出的人员基础上最终选出33%优秀加10分,67%的良好加6分。主观评价科室考核选取“优青”所在科室的专家3~5名(其中包括科主任及导师),组成科室考核的核心小组,对“优青”的医疗情况进行打分。

2.3.1 主观评价评估指标与权重分析 主观评价的评估指标中,学识基础占16.2%、临床操作能力占13.8%、诊断分析条理性占13.7%,治疗方案合理性占11.1%。复杂疑难病症处理能力占10.1%、危重病例处理能力占9.3%、大型手术完成能力占5.9%、术后并发症处理能力占6.6%,新技术新业务的开展能力占12.8%,总体上看,“优青”评价体系着重于基础医疗专业知识的考核,并兼顾危重疑难病例的处理能力,同时考核对专业发展大方向的把握能力。

2.3.2 主观评价人数与人员范围分析 从主观评价考核的运作来看,要公平地评价每位“优青”的业务水平,参与主观评价的人数合理范围统计如下:10人占68%,20人占25%,30人占5%,40人占2%。主观评价人员范围:各“优青”小组内占24%,应届“优青”占20%,应届和往届“优青”占35%,35岁以下青年医务人员占21%。可见,评价人员倾向于应届往届相结合的方式,更能客观的反映实际情况,人数控制在10人之20人区间内,更为科学合理。

2.4 客观评价考核 客观评价分为医疗、教学和科研三个构面,下设若干项指标,由医院职能部门提供相关统计数据,制定相应评分标准给予得分,以激励各级“优青”在医教研各方面全面发展。

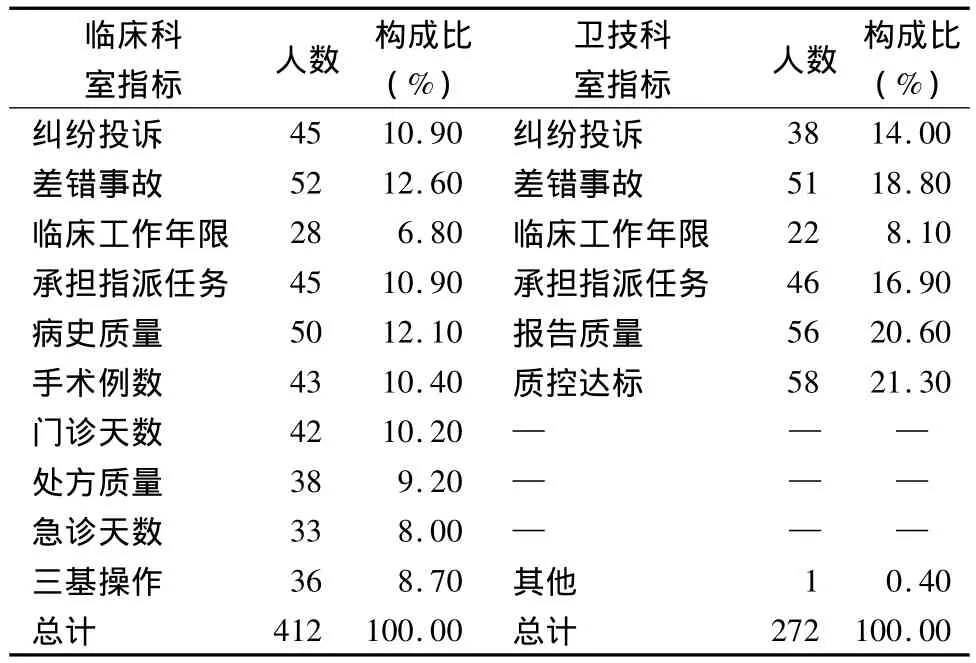

2.4.1 临床科室和卫技科室医疗量化考核指标权重分析 临床科室和卫技科室医疗量化考核指标具有相似性。临床科室对病史质量的要求相对较高,权重占到12.1%,而医技科室也非常重视对报告质量和质控达标的考核,分别占到20.60%和21.30%。客观评价中,对承担医疗任务不同的设置系数不同,病房、门诊、急诊合计100%。调查显示:病房40%、门诊30%、急诊30%的选择比例高达50%,其余病房50%、门诊25%、急诊25%选择比例达34%。可见,病房为主导,门、急诊兼顾的任务设置更能得到“优青”的青睐。

表2 临床科室与卫技科室医疗量化考核指标对比

2.4.2 教学与科研量化考核指标权重分析 通过统计分析,教学方面:教学课时40%,教学质量40%,研究生教育10%,教学研究10%的指标选择度达28%,明显高出其余指标,说明比较重视本科生教育与质量。“优青”的临床教学侧重于本科生的培养,同时参与科室研究生带教,为了提高教学质量,致力于教学研究,提高课程质量。科研方面:发表论文50%,课题研究30%,获奖 10%,专著专利 10%的指标选择度为34.6%,高出其余指标。考虑到“优青”是一个尚在发展,十分年轻的团体,因此在“优青”综合评价体系中,除传统的国家、省、局级奖项外,适当增加校级和院级奖项的分值。

3 讨论和建议

3.1 构建“优青”综合能力指标体系 医院的高级卫生专业技术人员综合能力评价体系实行多年,已相对成熟。“优青”指标在医院卫生高级专业技术人员综合能力评价体系的基础上,作相应的调整,符合“优青”的实际情况。经相关职能部门研讨和部分专家咨询后初步形成二级指标架构的指标体系,分别包含指标体系的内容、权重、评分标准等。再结合对“优青”进行问卷调查,了解对指标体系的认知情况,为形成“优青”综合能力评价指标体系提供依据。

“优青”综合能力评价指标体系分为主观评价和客观评价两部分,权重分别为40%和60%。主观评价分为医院考核和科室考核,权重各为20%,客观评价分为医疗、教学和科研,根据岗位类别不同,相应的权重也不同。该指标体系的建立激励各级“优青”在医教研各方面全面发展,使“优青”的考核更体现科学、公平与合理性。

3.2 优化“优青”主观评价考核 绩效考核是人才培养的重点,优化主观评价也是目前普遍存在的难点。主观评价部分中的医院考核包括个人和“优青”团队情况,根据“优青”参加各类活动及完成情况予以评价,更能体现“优青”主观评价的客观性和公正性,并激发团队的凝聚力。新增加的网络评选模块,占到总分值的10%,由所有入选“优青”分两次投票选举产生优秀者。借助网络评优,扩大覆盖面,能增强公信度。投票坚持自愿原则,实行实名制投票,能获得群众公认,充分体现公平、公正。同时,通过宣传推广,可以激励和鼓舞广大“优青”形成你追我赶、奋勇创先、力争上游的生动局面。

3.3 加强“优青”临床能力考核 鉴于70%的“优青”来源于临床科室,科研与教学的考核虽然十分重要,但加强对“优青”的临床能力考核意义重大。兼顾科研与教学的量化和重视临床实践能力更能体现其综合素质。医师的临床思维和判断能力、临床实践能力是执业之本,在高级职称晋升过程中,科研教学地位明显高于临床考核。是否能还医疗岗位更多空间和时间在临床能力上,对于提高医院的医疗水平、缓解医患纠纷起到重要的作用[1]。从基础的病史质量,到病例的诊断分析和治疗方案,以及疑难病例、重大手术的处理,在培养模式和考核指标的制定上要予以考虑。

3.4 以交流带动组织文化建设 在此次调查中,首次提及是否增加“优青”网上互选环节为综合能力评价的一部分,获得“优青”的认同。针对此问题,开放性问卷的形式使得“优青”有更多的设想:多进行小组内部活动,定期进行全体优青活动,可增进了解,加强合作;加强新老优青之间的互动与交流,加强不同科室优青之间的交流与合作,由资深优青指导与协助新优青,对资深优青也可进行评分,可计入“优青”评价系统等。与此同时,通过考核的“优青”在情感上和业务能力上增进了解,推进网上互选环节,对于医院整体的组织文化和人文发展起到促进作用,营造良好的氛围[2]。

人才培养是一项长期而持续的工程。建立人才培养的长效运行模式是医院可持续发展的根本之路。“优青”综合能力评价体系的不断完善,将使得医院专业技术人才的结构更趋向合理,人力资源得到更好地配置和利用,同时促使广大专业技术人员在压力下产生动力,极大地激发和调动他们的积极性和工作潜能,推动我国医疗各项事业的健康发展[3]。

[1] 张 勘,王剑萍,闻大翔,等.上海市卫生学科带头人的选拔培养和绩效分析[J].中华医院管理杂志,2004,20(9):538-540.

[2] 吴胤歆,黄子杰.英、德、美、法四国医学教育的共性与启示[J].中国高等医学教育,2009(10):42-44.

[3] 梁公文,王 兵,张 华,等.基于人才信息库的个体化人才培养模式的建立[J].中华医学科研管理杂志,2007,23(2):98-100.