现代健康观对我国医改的启示

杨萍,赵曼

(中南财经政法大学公共管理学院,湖北武汉430070)

现代健康观对我国医改的启示

杨萍,赵曼

(中南财经政法大学公共管理学院,湖北武汉430070)

现代人的健康观是整体健康,医学重点已从诊断治疗转变为预防保健;健康是一种人力资本,用于医疗方面的开支属于“劳动能力的修理费用”;“健康”已被提到公民福利和国家义务的层面,对国民健康的保障能力要用“可及性”和“可得性”这两个指标作为标准。现代健康观启示我们:对医改应预防与治疗相结合、遏制医疗费用“黑洞”、统筹城乡医疗资源的均衡配置等。

现代健康观;人力资本;医疗改革

健康是促进人的全面发展的必然要求,是人类发展的首要目标之一。然而,长期以来,健康被看做是个人的事情,对其提供经济支持的医疗保障制度也仅仅只被视为一项福利。实质上,健康作为一种极其复杂的、抽象化的现象,除了本身固有的内在价值之外,还对人类发展的各个维度有着丰富的经济性价值。

一、基于不同视角的现代健康观

(一)卫生经济学视角

健康一般被定义为在既定的生命周期内没有疾病。传统的健康观是“无病即健康”,而从卫生经济学的视角来看,现代健康观则是整体健康。整体健康涉及生理、心理和道德三大因素,诸多的社会和环境因素会对人的健康产生重要影响,而健康本身就是一种个人财富或社会财富的代表,[1][2]它是人生幸福指数的决定因素之一。

对于整体健康的经典诠释,首推联合国世界卫生组织(WHO)在1974年世界保健大宪章中对健康的定义:“健康不仅是身体没有病,还要有完整的生理、心理状态和社会的适应能力”。世界卫生组织提出“健康不仅是躯体没有疾病,还要具备心理健康、社会适应良好和有道德”。因此,现代人的健康内容包括躯体健康、心理健康、心灵健康、社会健康、智力健康、道德健康、环境健康等。1978年世界卫生组织又提出了衡量一个人是否健康的十项标准:(1)处事乐观,态度积极,乐于承担任务,不挑剔;(2)善于休息,睡眠良好;(3)应变能力强,能适应各种环境变化;(4)对一般感冒和传染病有一定的抵抗力;(5)体重适当,体态均匀,身体各部位比例协调;(6)眼睛明亮,反应敏锐,眼睑不发炎;(7)牙齿洁白,无缺损,无疼痛感,牙龈正常,无蛀牙;(8)头发光洁,无头屑;(9)肌肤有光泽,有弹性,走路轻松,有活力;(10)足趾活动性好,足弓弹性好,肌肉平衡能力好,脚没有疼痛、没有畸形。简而言之,一个健康的人必须要有强壮的体魄和乐观向上的精神状态,并能与其所处的社会及自然环境保持协调的关系和良好的心理素质。

健康本身固有的内在价值彰显为一种人生财富,除此之外,健康还延伸出对人类发展的多个维度的工具性价值。然而,与同样是人力资本构成形式的“受教育程度”相比,很难找到类似于“学历”这样的指标对其进行相对精准的测量。国内比较多地运用“自评健康”法,刘国恩介绍了四种健康测量指标:人体测量指标、存活率和死亡率、发病率、总体健康和功能状态等。[3]

整体健康强调生命的质量,强调预防优先。1992年,世界卫生组织在维多利亚宣言中提出的健康的四大基石为合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。医疗领域是和科学技术进步联系最密切的领域之一。随着科学技术的迅速发展,新的医疗仪器设备、药品和诊疗技术层出不穷。现代医药可以使50年前甚至20年前可能无法诊断、无法医治的疾病得以治疗。目前,医学重点已从诊断治疗转变为预防保健。

(二)劳动经济学视角

从劳动经济学的视角看,健康是一种持久性的资本存量,无论是在宏观层面抑或微观层面均是如此。国民健康是一个国家国民素质的重要方面,是决定一国人口发展、国家竞争力以及人力资源总体质量的构成要素。健康对劳动力市场的影响尤为重大,个体的健康程度对其劳动力参与、就业、有效工作时间和收入等方面的影响非常显著。良好的健康不仅能提高个体的劳动生产率,还可以增加其劳动时间(Mushkin,1962)。在同等条件下,教育等其他人力资本投资的收益率取决于人们的期望寿命、力量、精力和持久力(舒尔茨,1987)。例如,在增加教育培训投资的同时,倘若工作寿命延长、体能增强,会增加向更高收入岗位流动的机会。

卫生经济学家迈克尔·格罗斯曼指出,健康既是一种消费品,也是一种投资品。[4]因为它可以使消费者感觉良好,同时健康状态又将决定消费者用于工作和闲暇的时间的多少,生病天数减少的货币价值就是健康投资的回报。对于劳动者来说,用于医疗方面的开支属于“劳动能力的修理费用”。由于穷人相对容易患病,而穷人的最大资产是其体能,所以增强穷人体质可以从增加人力资本、减少医疗支出两方面增进其福利。

疾病风险是人们面临的诸多风险中不确定性高、危害严重、涉及面广、纷繁复杂、直接关系到人类生存的一种特殊风险。人通常具有强烈的求生欲望,在生重病时会盲目求医,患病不仅影响经济收入,更重要的是医疗费用往往超出患者的负担能力,这就导致了因病致贫、因病返贫,即所谓的疾病风险。疾病风险在各个国家都趋向于聚集在社会底层。那些收入低下、工作场所多为“苦、脏、累、险、毒”以及生活环境糟糕的居民群体死亡率往往最高。事故、损伤、暴力和许多传染性以及非传染性疾病都集中在相对贫穷的群体。不良健康状况与贫困存在着恶性循环。历史上,疾病和灾荒是诱发社会动荡的主要导火索,大规模流行病和传染病改变着人们的观念、习惯和生活方式。

二、全民健康保障体系与我国医改实践

健康的获得既有先天的遗传基因,亦有后天的维持和增进。国家、社会、家庭和个人均对其负有责任。就政府的责任而言,它对应的是公民的健康权利。

(一)覆盖全民的健康保障体系的主要指标

联合国世界卫生组织执行委员会在2005年1月的115次全会上提出了覆盖全民的健康保障的新目标,即“人人在一个可支付的水平上,获得基本的健康促进、预防、治疗和康复的卫生干预措施”。[5]这一新目标彰显的理念是:社会经济发展和国民收入达到一定水平,生命和健康的价值被认同,公共卫生、基本医疗和急救医疗成为生活必须品,具有公共品特征,政府必须负起责任。

健康状况指标包括健康维持和健康增进两个方面。其主要指标有:人口预期寿命、5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率、传染病负担、传染病发病递减率、常见传染病负担等。然而,衡量一个国家对公民健康所提供的保障能力的高低,则要用“可及性”和“可得性”这两个指标作为标准。

“可及性”要求有方便的公共卫生和医疗服务。根据我国卫生部等国家机构1990年制定的规划,有关“2000年中国农村人人享有卫生保健”的最低标准的主要指标有:农村三级医疗卫生保健网的规模、覆盖率水平(病床数、技术等级的医生人数)、儿童计划免疫疫苗接种率、食品卫生合格率、健康教育、安全卫生饮水和卫生厕所普及率及其递增率等。“可及性”指标值低下即通常所说的“看病难”。“可得性”要求有买得起的公共卫生和医疗服务,“可得性”也可视为一种经济可及性。这一类指标强调医疗卫生服务的价格与患者支付能力之间的对比。其主要指标有:基本医疗卫生设施和机构的分地区覆盖率,城乡人口中因经济困难有病应就诊而未就诊、应住院而未住院、因病死亡之前从未就诊或住院的人数及其比例。“可得性”指标值低下即通常所说的“看病贵”。

联合国世界卫生组织对“可及性”和“可得性”这两个指标的强调意味着联合国世界卫生组织继“人人享有卫生保健”和“初级卫生保健”之后,将人类健康提升到了公民权利和国家义务的层面,并升级了人类健康方面的目标,具体化了“健康”的实现路径,提高“可及性”和“可得性”这两项指标的途径既涉及一个国家医疗服务体系,也涉及一个国家的医疗保障体系,尤其是上述两个体系的规模总量、结构分布。

(二)我国健康保障体系的建立与演进

新中国成立以后,曾经在全国范围内建立了一个较为完善的公共卫生体系。全民防疫、“血防”乃至消灭传染性疾病是被当作一项爱国运动来落实的。中国农村集预防、医疗保健于一身的三级(县、乡、村)医疗卫生服务网络已初步形成,被世界卫生组织誉为“发展中国家解决卫生经费的经典范例”。20世纪70年代,农村合作医疗的覆盖率达到全国行政村的90%;20世纪80年代,“家庭联产承包制”的推行,合作医疗随其依附的集体经济的“空壳化”迅速解体。1985年,农村合作医疗覆盖率5%。合作医疗迅速解体的深层次原因:一是当时的合作医疗制度缺少政府财政的稳定支持,导致财务上不可持续;二是资金来源有限但支出却没有控制机制,尤其是干部和群众享受的医疗保健服务不平等,导致机制运行上不可持续。在其后的经济体制改革与转轨中,基本医疗保健服务的供给则呈现过度市场化趋势,同时,药品涨价,假药泛滥,农民对基本医疗保健服务的“可及性”和“可得性”持续降低。2002年10月,国务院决定由中央政府、地方政府和个人筹集资金,建立新型的农村合作医疗体系,其功能涵盖公共卫生、基本医疗服务和基本医疗保障。

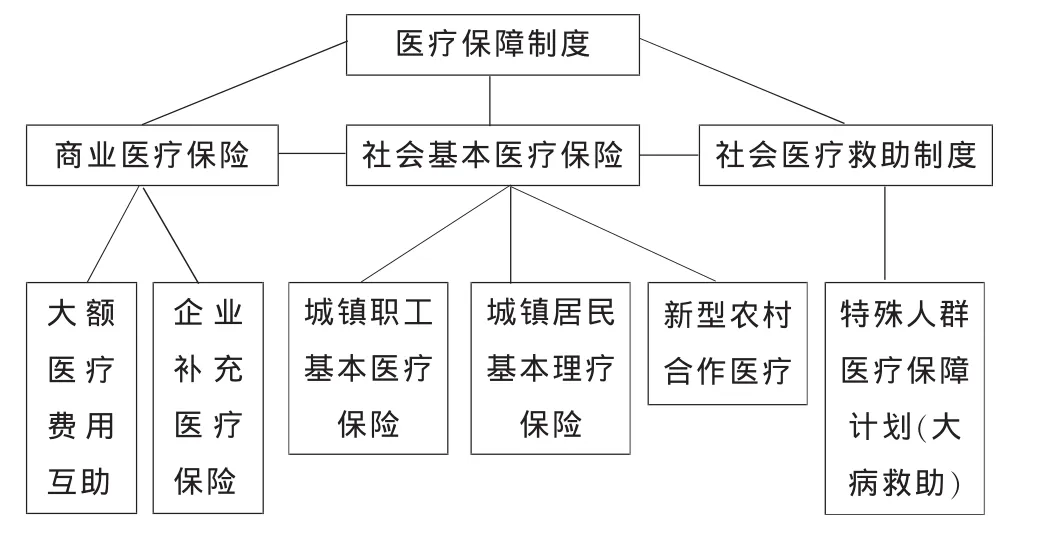

城镇医疗保障制度改革启动于20世纪80年代,原有的公费医疗和劳保医疗制度演进为城镇职工医疗保险制度。21世纪中期,城镇居民医疗保险制度建立,覆盖城乡的大病医疗救助制度逐步建立并趋于完善。时至今日,我国已经初步建立以“三险一助”为主体的覆盖城乡全体居民的医疗保障体系。如图1所示。

图1 我国现阶段多层次医疗保障体系

(三)城乡医疗卫生和医疗保障资源配置的失衡状况

我国城乡医疗卫生资源和医疗保障资源的配置是非常不均衡的。图1中的城镇职工、城镇居民、新农合三项医疗保险制度(以下简称“三险”)在保障对象、筹资方式、筹资额度、补助标准、费用控制、网络支持、消费习惯等方面均有不同程度的差异,农村居民在公共卫生和医疗服务的“可及性”和“可得性”这两个方面的水平要远远低于城市居民。

然而,在疾病流行模式转换中,具有高度外部性的急性、烈性传染病有可能以流动人口为载体在城市和农村之间双向蔓延。我国城乡疾病流行模式转变过程是不平衡的。癌症、心血管疾病及其他慢性病已成为威胁城市居民健康的主要病因,而在农村贫困地区、边远山区,传染病、地方病仍未得到根本控制。近年来城乡之间的劳动力流动性大大增加,有上亿的农民常年生活在城市,但基本被城市医疗体系边缘化,这使任何来自城市的疾病都可能通过人口流动带入医疗孱弱的农村。尤其是新的病种在城市和乡村之间交叉感染、双向蔓延。

2002~2003年爆发的“非典”传染病对中国社会公共卫生制度的冲击是全面的。其中,对农村医疗保障制度和公共卫生制度的冲击最为集中。其一,农民收入水平、自我防护意识、获取信息的能力和表达意愿的能力都非常低,感染“非典”后,很多人可能被贻误病情或无钱就医,“非典”有可能迅速蔓延。其二,治疗“非典”病人需要用激素、输氧、专门的隔离病房等,而多数县、乡卫生院不具备救治条件。所幸这次“非典”传染病首先在城市间传播,因为可以利用城市间较为发达的通讯、医疗体系识别出新的病种和病毒。如果这种突如其来的新传染病首先在农村爆发,然后传入城市,后果将不堪设想。

因此,当务之急是从国计民生的角度,一方面推进农村尤其是加快中西部落后地区农村医疗保障体系的建设;另一方面打破目前城乡割裂的二元社会格局,尽快构建一个城乡统筹、一体化联动的疾病防治网络。

三、现代健康观对我国医改的启示

每个人对生命质量提高和生命长度的延长都多有期待。这种期待涉及以下问题:怎么才能保持健康,不生病或少生病;生病之后找谁看,如何使人人都有可以信赖的医生;医疗费用由谁承担或如何分担;如何防止医疗费用的过度攀升,保持医疗卫生制度和医疗保障制度的可持续性。事实上,现代健康观对医改的启示是大体明朗的,主要有以下三个方面:

(一)必须坚持预防与治疗相结合

就所有可预防的疾病来说,一级预防的费用可能比所有其他手段的费用都要低,因此一级预防必须尽早开始并持续进行。

医疗开支中有许多是由于行业和个人的高危行为引起的。例如,有些行业的生产工艺中存在慢性侵蚀工人健康的因素,但是又达不到职业病标准,由此而造成的医疗开支是一种“成本转嫁”;再如,有些个人过度抽烟、酗酒,近亲结婚并繁殖后代等。这些高危行为导致沉重的医疗卫生负担和经济损失。

世界各国之间的国民健康水平是各不相同的。具有概率统计意义的一个事实是:在人均收入和预期寿命之间、人均收入和医疗支出之间、预期寿命与医疗支出之间以及人均收入和国民教育程度之间都存在着正相关关系。但是也有明显的例外,比如中国、斯里兰卡、越南等国,人均收入水平非常之低,但平均预期寿命都在70岁左右。与此相反,一些高收入国家,如沙特阿拉伯、利比亚和阿曼的平均预期寿命比上述国家的预期寿命低5~10年。造成这种状况的原因依然是多元的,如居民的饮食习惯、生活方式以及妇女受教育程度(妇女有关卫生保健知识的拥有程度直接影响一家人的健康水平)等。此外,第二次世界大战后不久,对英国社会发展状况的一项研究表明,在婴儿死亡率、母亲死亡率和期望寿命方面,以公共支出为基础的免费的医疗保健服务并没有缩小各阶层之间在这些指标上的分布差距。这说明,医疗保健和生命(死亡)之间的关系是微弱的。而其他一些因素,如抽烟、喝酒、饮食等生活方式,尤其是受教育程度如医疗保健知识的拥有程度等,在决定一个人的寿命和健康状况方面似乎起着更重要的作用。

事实上,疾病谱的变化已经使疾病负担的分布由传染病为主向非传染病为主转移。在20世纪50年代,我国人口的主要死因构成是呼吸系统疾病、急性传染病、心脑血管疾病、消化系统疾病以及结核病等几大类疾病。到20世纪70年代,我国前4位的死亡疾病是心脑血管疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病和传染病,传染病的位次已退居其后。自20世纪80年代中期以后,心脏病、慢性阻塞性肺病、脑卒中、肿瘤是死亡的主要原因。这些老年病已经占用了医院治疗和卫生保健的主要开销,大多数需要的治疗和护理的重病和残疾,也都与慢性病和事故伤残有关。

问题在于,像糖尿病、关节炎和癌症这些慢性疾病大多数是可以较早地预防、诊断和更好地治疗的。如果人们在生命周期的早期,更加注意进行自我保健和自我护理,这些会使得人们大大降低发病率,或推迟发病时间,可以在家里安度晚年。

有鉴于此,必须用适当的方式把预防同治疗结合起来,并且要使预防先于、重于治疗。这种预防工作必须视为公共品或公益品,并主要地和持久地由政府提供经费。针对行业或个人健康的高危行为,应当加强管制或强制纳税。

(二)必须坚持遏制医疗费用“黑洞”

世界银行中蒙局在《中国卫生模式转换中的长远对策》中指出,卫生总费用及其增长率是下列4个变量的函数:(1)由人口因素引发的需求变化,即人口总量增长和人口年龄结构的变化;(2)由流行病学因素引发的需求变化,即各类疾病在各年龄段所占比率的上升(或下降);(3)由消费者需求上升(或下降)或医疗服务提供者引发的医疗卫生服务消费造成的利用率变化;(4)由单位成本的变化(上升或下降),包括医疗卫生服务中的新技术及新作法的采用。[6]

从世界范围看,20世纪60年代以来医疗保健成本和医疗保险费用急剧攀升既有非体制性的社会经济因素,如人均收入水平提高、人口总量增长和人口结构的变化,疾病谱和死因构成的变化,医疗科技进步;亦有体制性因素,如医患双方道德风险诱致等。

世界各国之间导致医疗保险费用攀升的诸因素的作用强度是不同的。以医疗技术的进步为例,克鲁格曼和威尔斯(Krugman and Wells,2006)认为,1960~2004年,美国的医疗支出占GDP的比重由5.2%上升到16%,其中最重要的原因就是“新的医疗技术”,因为“技术的进步通常会导致费用的增加,而不是下降。”[7]虽然医疗技术进步可能降低药物成本,但是更多的医疗技术却在增加医疗费用。更重要的是,以前无法治疗的疾病现在变得可以治疗,这极大地提高了医疗费用。

中国的计划经济时期的农村合作医疗重视中草药,以低廉的成本取得了显著的疗效。改革开放之后,大量引进先进医疗设备,虽然提高了医疗水平,但是医疗费用也随之攀升。更有甚者,在中国,医院通过购置先进的诊疗设备、使用昂贵药品来增加医院收入。与此同时,患者的利益却受到损害。这些先进技术与先进药物可能只是增加患者的经济负担而并未改善健康状况,甚至损害患者的健康,例如抗生素的滥用。昂贵的新药在提高医疗费用的同时,也将大量经济适用、安全有效的传统药品挤出市场。可见,美国医疗费用攀升的主导因素是医疗技术进步,而中国的医疗技术进步与医疗供方的道德风险是交织在一起的。中国医疗费用攀升的主导因素则是体制带来的道德风险。

发达国家虽然也存在医生与药商或与患者合谋的欺诈行为,但是由于存在着成熟的医疗市场行为规范体系,其对医疗费用攀升的影响不大。例如美国的医疗机构属于民间或私人,经过长期自然演化,内部治理结构比较合理,它的主要问题是医疗保险费用支付方式的选择。中国目前医疗保险的费用“黑洞”问题比美国严重、复杂得多。

我国医疗保险的所有项目以及与医疗保险息息相关的医疗卫生和药品一直以来都是由政府包揽。这种管办不分、高度垄断的组织形式弊端很多。它导致医疗保险机构的预算软约束,进而导致医疗保险机构缺乏谈判的动力,这正是医疗保险机构未能发挥大户谈判功能的根源之一。其实,在社会医疗保险中,政府的真正作用在于筹资而非直接提供医疗保险。在医疗保险的组织形式内引入市场中的营利性和非营利性保险机构,这在国际上是一种非常成熟的作法。德国的社会医疗保险就是由高度自治的保险机构来管理;美国老年医疗保险计划和穷人医疗救助计划则是通过合同形式把大量的业务委托给商业保险机构和健康维护组织组织实施。截至目前,我国江苏省有中国人寿、太平洋人寿、新华人寿和中华联合等四家公司参与了24个县(市、区)的新农合,而政府仅为商业保险机构支付管理费用。这样就建立了“征、管、监”相分离的利益制衡机制,完善了医疗保险的管理模式,节约了成本,有效的控制了运行风险,形成多方共赢和可持续发展的良好局面。

(三)必须统筹城乡医疗资源的均衡配置

我国医疗资源配置成倒三角形,占全国总人口近70%的农村拥有全国医疗资源的30%,而占全国总人口30%的城市却占有全国医疗资源的70%。城乡医疗资源质量差异更大,优质医疗资源集中分布在城市,尤其是大城市。从数量到质量,医疗资源的配置在大城市、中小城市和农村分层明显。全国性的“看病难”、“看病贵”问题在农村表现更加突出,尤其是“看病难”问题。由于农村医生、医疗机构、医疗设施不足,加上交通条件的限制,农民就医远不及城市方便。

统筹城乡基本医疗保险制度主要是在“三险”衔接的基础上做到城乡之间医疗资源的均衡配置,亦即逐步将分割的医疗保险制度、分设的管理体系、分散的经办机构等整合为城乡一体化的医疗保障制度和经办管理体系,这已经成为我国未来20年经济体制改革的必然选择。统筹城乡医疗资源的均衡配置的具体举措如下:

一是政策的衔接。建立起面向城乡各类人员的广覆盖、多层次、多产品,更为配套、完善的医疗保障综合政策体系,满足群众差异化的医疗保障需求。

二是网络的衔接。统一整合“三险”医保服务网络,统一平台、统一数据库,包括实现经办机构与定点医疗机构、定点药店的联网和信息互通,各项经办业务由计算机自动审核完成;终极目标是实现社会医疗保障“一卡通”、“全国漫游”。

三是经办机构的职能衔接。整合“三险”原有的经办机构,形成适应“大部制”要求的职能配置系统,.实现新机构的“一套班子运作,一个窗口对外、一条龙式服务”。

四是“三险”整合政策在医院运行中的衔接。即“三险”管理所提出的各项服务职能应在医疗机构这个直接为群众提供服务的平台上得到有机衔接,做到政策优化、流程简化、网络高效、服务优质。

当前推进医疗保障的城乡统筹面临着来自部门利益、认识误区等方面的阻力,进展缓慢。由于“三险”差异的形成是一个长期的历史过程和实践过程,在实施“三险”整合过程中遭遇重复参保等难题。要搭建“三险”协调运行的平台,就要寻找突破口,克难攻坚,破解难题,从而以点带面,稳步前进。例如,统一操作模块,在定点医疗机构开发适应“三险”运行的共同软件,从而在网络信息化管理上打通“三险”衔接的通道;在定点医疗机构、定点药店搭建“三险”所涉及人员、网络和服务能够相互配合、相互衔接信息管理系统;在由涵盖“三险”的医疗保障体系中,设置多个保险品种,供参保居民在各品种间自由选择、自由转换等等。

[1]Fuchs V R.The Supply of Surgeons and Demand for Operations[J].Journal of Human Resources 1978,(13):35-56.

[2]Fuchs.V.R.Economics,Values,and Health Care Reform[J].The American Economic Review.1996,(1):1-24.

[3]刘国恩.William H.Dow,傅正鸿,John Akin.中国的健康人力资本与收入增长[J].经济学(季刊).2004,(1):101-118.

[4]Grossman.M.On the Concept of Health Capital and the Demand for Health[J].The Journal of Political Economy, 1972,(2):223-255.

[5]胡伟略.全民全程社会健康医疗保险制度研究[EB/OL].http://blog.voc.com.cn/log_showone_type_blog_id_685794_p_ 1.html,2011-04-03.

[6]世界银行中蒙局.中国卫生模式转换中的长远对策[M].北京:中国财政经济出版社,1994.35.

[7]吴敬琏.比较[M].北京:中信出版社,2006.100.

(责任编辑:卢君)

Inspiration of Modern View on Health Care Reform in China

YANG Ping,ZHAO Man

(School of Public Administration,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan Hubei 430070,China)

The modern view of health is overall health,the emphasis of medical have shifted from medical diagnosis and treatment to the prevention.Health is a human capital,the healthy mention relating to civil rights and obligations of States, national health protection capability should use the"Accessibility"and"availability"as a standard.The enlightenment of Modern health concept to medical reform include the combination of prevention and treatment,the medical expenses containment and the allocation of medical resources equilibrium between city and countryside.

modern view of health;human capital;medical reform

F840.613

A

1672-626X(2013)04-0074-06

10.3969/j.issn.1672-626x.2013.04.014

2013-05-29

杨萍(1984-),女,湖北荆州人,中南财经政法大学社会保障专业博士研究生,主要从事社会保障研究;赵曼(1952-),女,湖北老河口人,中南财经政法大学教授,博士生导师,主要从事社会保障研究。