潜规则与制度和经济秩序

闭明雄

(中国社会科学院研究生院,北京102400)

潜规则与制度和经济秩序

闭明雄

(中国社会科学院研究生院,北京102400)

自吴思的《潜规则》一书面世以来,“潜规则”已经成为家喻户晓的词汇。潜规则是区别于正式制度和非正式制度的第三种制度,它既依附于正式制度又逾越正式制度,造成多元规则并存,又腐蚀着非正式制度。尽管它增进了实施者的利益,却损害了经济效率和社会公平正义。为了压缩潜规则的运行空间,必须减小公权力所涉领域,充分发挥私权的作用,同时促进制度代理人与公共利益的共容。

潜规则;正式制度;非正式制度;经济秩序

自吴思的《潜规则》一书面世以来,“潜规则”已经成为家喻户晓的词汇。潜规则似乎是具有中国特色的社会现象,其实在西方社会亦存在潜规则,不少政商界人士亦因潜规则而黯然离职。尽管如此,西方社会的潜规则盛行程度远不及中国。潜规则的产生具有普遍性,但潜规则的盛行却是中国特殊的社会文化现象。将潜规则与正式制度和非正式制度进行辨析不但有助于全面系统地认识潜规则,为潜规则研究构建一个更加新颖和完整的理论框架,而且对于压缩潜规则的运行空间、净化经济运行环境具有指导意义。

一、何谓潜规则

潜规则起源于公共权力的代理,是公权力代理人与特定人员之间的违背正式制度或背离公共角色所应承担的正式义务的交易行为。简单的定义不足以诠释潜规则的内涵,需要进一步分析。

首先,潜规则起源于公共权力代理(或制度的代理),并围绕着公权力而展开,公权力代理人在潜规则中处于关键地位,潜规则的责任应主要由公权力代理人来承担。

其次,正式制度及其赖以建立的精神的目标都是为实现和维护公共利益,无论是选举产生的还是任命的,公共角色的正式义务就是实现和维护公共利益。潜规则或者明显地违反正式制度的条款,或者背离公共角色的正式义务,它意味着代理人为追逐狭隘的利益而扭曲公共资源的配置,造成社会福利的损失。

第三,Ostrom认为制度包括“禁止”、“要求”和“允许”。[1]“要求”是指精确地指示人们应采取什么行动以实现特定的结果;“禁止”是禁止某些难以接受的行为;“允许”是指法无禁止即自由。而潜规则仅仅包括“要求”。它规定人们必须做什么,否则将被排斥于特定的资源之外或遭受“合法的伤害”。

第四,潜规则是在公权力与特定人员之间展开的。特定人员包括两种,一是在权力等级结构内的人员,在权力等级结构内,上级对下级有发布命令的权力,下级对上级有服从的义务,这种支配与被支配的关系是由一种具法定权力的正式制度所确定的,难以通过逃避而拒绝,处于权力等级结构下方的人员为了避免“合法的伤害”而不得不行使潜规则,这类潜规则被称为防御性潜规则;另一类是权力等级结构之外的人员,尽管公权力代理人与等级结构外的人员没有直接的命令—服从或支配—被支配的关系,但公权力代理人手中却拥有支配特定资源的权力,等级结构外的人员为了获得资源而主动地行使潜规则,这类潜规则被称为侵略性潜规则。

最后,正因为潜规则仅仅是“要求”做什么,因此潜规则本质上是一种交易行为,但潜规则双方并不像市场交易主体一样拥有平等的地位,双方在权力占有上不平等,甲可以给乙带来资源或机会,也可以剥夺这些资源或机会,而乙却极难给甲带来什么利益或造成什么损害。因此,市场中人们的交易是在自愿基础上达成的,而潜规则中的交易往往是被迫进行的。

按照新制度经济学家诺思的划分法,制度既包括正式的制度,也包括非正式的制度。[2]对制度的这种两分法使得潜规则作为一种非成文的却被群体认同的规则被归入了非正式制度的范畴。[3]然而,这种两分法难以解释潜规则的性质。诺斯的正式制度和非正式制度隐含着共同的特点,即公开性和普适性,而且在实质上或名义上往往都是以组织全体成员福利最大化为目标,而潜规则在本质上是违背公平和正义的,其行为及其结果都很难经得住公开制度的拷问。基于潜规则的特性,与其将它勉强地纳入非正式制度范畴,不如将潜规则称为第三类制度,以区别于正式制度和非正式制度。

二、潜规则生成原因的一般性与特殊性

一般而言,潜规则产生于公权力代理人对公共资源的垄断、正式制度的缺失及其实施机制不健全,因此潜规则是任何一个国家或社会都可能产生的社会现象,然而它在中国和东南亚地区的盛行又有其特殊的原因,中国社会非法治和权力代理的传统、人情社会的特征以及转型时期社会资本的缺失都加剧了潜规则的盛行。

(一)潜规则产生的一般原因

1.公权力代理人对公共资源的垄断滋生潜规则

政府、社团、企业等共同体都有自己的目标,具有生产、分配公共物品的职能,这种职能的行使构成了公权力。公权力总是交由少部分人行使的,这少部分人可能是全体成员通过投票选举产生,也可能是来自更高层次的任命,无论是哪一种途径,一旦被确定为行使共同体权力的代理人,便可以排他性地行使公共权力。名义或实质上的委托人——“上级”或全体成员——所赋予的公权力的大小决定了代理人掌握的公共资源的多少,权力越大,代理人所掌握的资源就越多,在权力范围内的自由裁量权就越大,公权力代理人在自由裁量权范围内可以设定标准,评价优劣,决定胜负。公权力代理人具有自利的动机,他可以通过运用权力给予下级人员“合法伤害”来获取下属的忠诚与利益输送。自由裁量权越大,代理人制造障碍的空间就越大,潜规则就越盛行。

2.正式制度缺失诱发潜规则

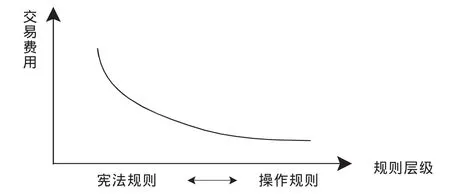

正式制度有层次之分,如我国的宪法、法律、法规、规章、条例等构成了制度的等级结构,奥斯特罗姆将规则的层次分为宪法的规则、集体选择的规则和操作的规则。[1]每一层次的制度都受制于上一层次制度并在其指导下对下一层次制度进行指导。因为交易费用的存在,制度的供给顺序总是由高到低,最先被提供的是顶层的制度,最后是操作层面的规则。如果以横轴表示制度的层级,以纵轴表示制度制定的交易费用,则正式制度呈现向右下角倾斜的特征(见图1):随着信息趋于完备以及技术的提高,正式制度细化的费用是下降的。随着交易费用的下降,规则进一步细化到操作层面,填补规则的漏洞是可行的。

图1 交易费用与规则层级的关系

然而,环境的多变性和经济行为的复杂性使得更低层次规则的制定总是花费大量的成本,预期成本—预期收益权衡的结果是经济生活中存在着大量的“法律空白”、“产权空白”、“规则空白”,这些正式规则的空白地带是潜规则产生的土壤。然而,该土壤上并不必然生长潜规则,至于生长的是显规则还是潜规则取决于意识形态和道德价值观对制度代理人约束的强度。在意识形态薄弱、道德价值约束乏力的时候,制度代理人在正式制度所赋予的自由裁量权范围内可能违背对公众的承诺而违反公共角色所应承担的正式义务,追逐狭隘的利益而牺牲广泛的公共利益,刻意制造潜规则。

3.正式制度实施机制不健全诱发潜规则

正式制度是约束人们行为的强制性规范。一般情况下,人们在正式制度所圈定的范围内会最大化自身利益,超额的回报总是诱使人们逾越正式制度,但对正式制度的违反却面临着第三方的强制惩罚。只有当违反正式制度成本大于收益时,人们才会恪守正式制度的约定。当违反正式制度成本小于违反制度所获得的收益时,理性的个体将会选择违反正式制度。违法成本是制度执行机制的问题,一个完整的制度体系除正式制度、非正式制度外,还应包括制度的实施机制。实施机制是指正式机构(主要指政府)的实施力度和执行后盾力量。制度的实施机制或强或弱,它取决于正式机构的实施愿望(实施力度)和实施能力(后盾力量)。正式机构的实施愿望越强烈,实施能力越大,则实施机制越健全;反之就越乏力。强有力的实施机制将使违反制度的成本远大于回报,使人们不敢越雷池一步;软弱乏力的实施机制将诱使人们谋求制度外的超额回报,使得正式制度形同虚设。正式机构对制度实施愿望的强弱和实施能力的大小受多方面因素影响,一旦实施愿望趋弱或实施能力下降,人们就会调整行为的边界以获取潜在收益。在这种情况下,潜规则已经不再是在制度的“空白地带”发生,而是直接对制度的扭曲和逾越。

(二)潜规则在中国盛行的特殊原因

自利是人性的普遍特征,在任何一个社会,制度的设计都不可能做到面面俱到,制度的实施力度又总是受制度代理人利益的影响,因此潜规则的产生不可避免。然而,世界上似乎没有哪里的潜规则像东南亚地区一样盛行,在东南亚,又似乎没有哪个国家的潜规则像我国一样历经千年而长盛不衰。潜规则的盛行是中国特殊的社会文化现象,究其根源主要如下:

1.中国社会非法治和权力代理的传统

非法治的社会并非无法可依而全凭主观喜好治理,只是缺乏公众广泛参与的“社会契约”。真正意义上的法治是全民约法,即有着独立人格和自由意志的全体公民通过充分讨论、民主协商和相互妥协,制定一种必须共同遵守的“社会契约”。中国历史上自秦王朝以来皇帝一人主宰着立法、行政、司法大权,民众被排斥于法的制定之外,成为法所治理的对象。广袤的帝国使得皇帝的权力鞭长莫及,皇权的行使不得不依赖于官员代理。在信息严重不充分、不对称的社会,委托—代理极易产生严重的问题。地方官员对制度拥有极大的裁量权,可以对法律进行任意的解释,传统的社会道德在个人私利面前显得软弱无力,导致权力的行使呈现极大的随意性,权力和仅有的少量正式制度沦为官员谋私的工具。因此,正式制度的严重缺失和权力委托—代理的缺陷助长了潜规则的泛滥。

2.中国人情社会的特征

费孝通指出,中国传统社会人与人的关系呈现“差序格局”的特征,人们交往的范围、利益的传送、利他行为等总是先近后远、先亲后疏。以血缘关系、地缘关系和熟悉关系为纽带而存在的群体在社会生活中有其整合社会、维系人际间感情、保持社会稳定与协调的积极意义。然而熟人社会的关系原则应有其合理的边界,当人们从狭小的乡土社会走向现代化的陌生人社会时,当处理的事务由日常生活领域转向专业化领域时,原有的关系原则应当让位于权利义务的团体原则。但熟人社会文化的根深蒂固性和变迁的缓慢性使得人们不但在日常生活领域,也在专业领域倾向于撇开法律、制度、规则,依靠疏通关系“走后门”来处理事务。本来在日常生活领域中有效的熟人社会的原则被推及到其他专业化和组织化的领域之中,结果不仅违背公平的原则,也导致法律、制度和规则被严重破坏,助长了潜规则的蔓延。

3.转型时期社会资本的缺失

社会普遍的信任、互惠的规范等是社会资本的核心,它能有效抑制狭隘利益,在交易中避免损害第三方的利益,克服搭便车的问题,进而化解公地悲剧、囚徒困境、集体行动的困境等问题。在我国经济体制由计划走向市场的转型时期,一方面,新制度体系还没有完全确立,而市场经济法制的建立和完善又是一个长期的过程,因此部分人凭借制度的缺失和漏洞投机取巧、营私舞弊,助长了潜规则的盛行;另一方面,与市场经济相适应的社会资本的建立又是一个长期的过程,社会资本的缺失导致相当一部分人在社会价值的追求上重利轻义,违法乱纪,对公权力的滥用成为社会普遍现象。

三、潜规则与制度的关系

(一)潜规则与正式制度的关系

正式制度往往凝聚了道德力量,它总是力图塑造这样一种社会秩序,在这种秩序中个人在不损害其他人利益的前提下追求自身利益最大化,因此正式制度是实现互利共赢的保障。潜规则的产生根源于正式制度的失效——要么是正式制度的缺失,要么是正式制度实施机制不健全。在正式制度缺失时,尽管潜规则并未违背正式制度的有形条文,但它背离公共角色的正式义务,违反了正式制度赖以建立的精神,不可避免地动摇正式制度的权威,消解正式制度的效用,甚至会瓦解正式制度;在正式制度实施机制不健全时,潜规则是对正式制度的蔑视与逾越。它的盛行消解了正式制度的效用,削弱了正式制度的权威,造成公开制度的名实分立和社会多元规则的并存,导致经济秩序的混乱。

当然,潜规则的存在也会迫使社会努力去完善现存的制度,因为潜规则越是盛行,其在背离公众期待的道路上就走得越远,不可避免地激起主流意识形态的反弹,公众就会要求细化正式制度,填补其留下的空白,挤压潜规则运行的空间。

(二)潜规则与非正式制度的关系

如果非正式制度得到坚定而一贯的公认与坚决的卫护,它们就构成了该社会的制度支柱,并由此增加社会有序的可能性。潜规则的盛行程度与非正式制度的约束力反相关,当主流意识形态、伦理标准根植于民众内心时,人们就能抗拒利欲的引诱,潜规则运行的空间就小。非正式制度是正式制度的基础,对正式制度的违反将构成对其赖以建立之基础的侵犯。原先确立的被大家接受的伦理准则一旦遭到少数人的违反,根据自利行动,那些继续遵守准则的人便会感到被剥削,随着越来越多的人不遵守准则,那些曾经起作用的伦理标准会被逐渐腐蚀掉。例如,逢年过节给官员送礼不但违反了党的纪律,也让传统的风俗习惯变了味。这种情况适用于所有不受强制约束的情形。因此正如布坎南所言,伦理准则中最重要的一条可能正是服从和尊重正式法律。[4]

四、潜规则对经济秩序的影响

亚当·斯密曾说过:“在每一个私人家庭的行为中是精明的事情,在一个大国的行为中就很少是荒唐的了。”[5]这可解释为个体的理性选择对于整体而言是有利的或至少是无害的。然而,公地悲剧和囚徒困境模型又向我们显示了个体理性与整体理性的冲突图景。合成谬误的理论也指出对个体有利的选择并不一定对整体有利。个体的理性选择与整体之间的均衡关系是复杂的,潜规则对于个人和对于社会的影响也是完全不同的。

(一)潜规则与个体经济绩效

无论是实施防御性的还是侵略性的潜规则,对特定的个体而言总是有利的。至于公权力代理人,潜规则的实施无疑增进了其利益,这是不证自明的,被动实施潜规则的一方亦如此。在以经济效率为导向的规则下,侵略性潜规则实施者通过对公权力代理人进行赎买获得资源,他排斥了其他竞争参与者,使得资源的配置仅限于潜规则者之间,因此缩小了竞争范围,提高了潜规则实施者在竞争中获胜的概率;在以非经济效率为导向的制度下,侵略性潜规则实施者不再遵循非经济竞争法则,仍然通过对公权力代理人进行赎买这一捷径来获得资源,弥补甚至避免了个人在非经济竞争条件下的不足。防御性潜规则产生于权力等级结构内部,在自由裁量权内,公权力代理人可以设定标准、评价优劣、决定胜负,权力等级结构中的上级代理人永远占据着主动权,可以运用权力给下级人员造成“合法伤害”,以此来获取下属的忠诚与利益输送,下级人员则可以通过向上级“纳贡”而避免“合法伤害”,甚至还能获得“合法优待”。防御性潜规则是权力等级结构中的个体为了避免上级的“合法伤害”而不得已为之的交易,相对于透明的政治而言,他给行使潜规则的人带来了更多的负担(即潜规则的支付),但在给定的现实环境下,假定别人都行使潜规则,个体违反潜规则将受到惩罚,这种惩罚是内嵌于权力的等级结构中、借助于现有的合法关系而实施的,在上级的自由裁量权之内。

(二)潜规则与社会经济秩序

建立在自愿原则上的自由市场能实现经济效率的最大化,正如罗斯巴德所说:“自由市场是一个所有交换自愿进行的社会。它可以被想象为没有任何人侵犯他人的人身和财产权利的情形。在这种情形下,很明显,所有人的效用在自由市场上实现了最大化”。[6]“纯粹自由市场使社会效用最大化,因为市场的每一个参与者都从自己的自愿参与中得益”。[6]一个没有公权力的社会或许难以成为现实,政府被认为是不得已而存在的必要的“恶”。不论政府的功能怎样,公权力涉猎的范围越广,自由市场受到的干扰就越强,自由竞争的领域就越少,经济效率就越低。在潜规则下,公权力代理人若未经全体同意或现代民主程序,处置公共资源,从程序上就违背了效率的原则。例如,公权力代理人向个人或厂商进行公共资源的私相授受可能排斥其他更具经济效率的竞争者,缩小自由竞争范围,从而降低社会福利。即使潜规则者在公开竞争中是最优秀的,也会因为额外的支付(如贿赂)而提高交易成本。

经济效率不是社会的唯一目标,一个社会总是试图使它的分配和供给机制多样化。这些机制之一就是把一些权利平等地授予所有公民,这些权利不允许标上价格的标签。另一种机制是认同各种金钱之外的竞争法则,如能力大小、年龄大小、应试分数高低、时间先后等。人们常常将这些在竞争中发挥主导作用的非经济因素称为“公平原则”或“正义原则”,它们是把社会联结在一起的黏合剂。[7]尽管这种机制可能与经济效率原则相违背,但却被人们广泛认同,它们的存在增加着社会有序的可能性。潜规则实施者通过对公权力代理人的赎买,用金钱的或物质的竞争手段获得资源,破坏了非经济的竞争原则,损害了社会经济秩序,从而也损害了社会的公平和正义。

潜规则对效率的损害和对公平正义的侵蚀是以正式制度总是合理地(符合大众所期待地)区分了市场和非市场范围为前提的。如果制度不合理,没有“正确地”区分市场和非市场领域,则潜规则的性质和后果将变得更为复杂。将本应由市场效率发挥作用的领域交由政府以平等或非经济竞争法则起作用时,其中衍生的潜规则可能会提升社会效率,例如计划经济体制下衍生的某些潜规则是对政府过度控制的反应,是对市场无法产生效率的纠正。相反,将本应由非经济竞争法则起作用的领域交由市场时,绝不意味着在这种领域中衍生的潜规则是对公平和正义的纠正,而是在进一步恶化社会关系,破坏社会经济秩序。总之,在制度不合理时,潜规则虽然可能具有某些纠偏的功能,但更多的是造成公开制度的名实分立,使社会多元规则并存,导致经济秩序的混乱。

五、结语

市场领域以私权为前提,私权的运用以自愿交易为特征,因此真正的市场领域不存在潜规则。政府和市场的边界实际上决定潜规则运行的空间。公权力掌握的资源越多意味着市场领域越小,市场效率越低。因此,压缩潜规则运行空间除了用严密的程序性制度约束公权力代理人的行为外,还要在社会经济生活中减小“公”的领域,减少政府干预领域,将资源配置交由私人行使,将社会经济事务交由市场运作。“公”的范围实质上是产权的隶属程度,当产权隶属于个人时最为清晰,保护也最为严密;当产权隶属于全民时则往往最为模糊,在保护上也最为松懈;中间地带如社团组织、企业等均是不同程度的“公”。理论表明,产权归属越“公”,有效的激励约束机制建立的难度就越大。现实经验也不难发现,产权归属越“公”,滋生的潜规则就越多,受潜规则影响的范围就越广、危害就越大,而在政治或政府领域中潜规则发生得最多,也最易引起民众不满;产权归属越“私”时,潜规则就越少,受潜规则影响的范围就越少、危害就越小,如公众一般不会关心一个企业中上下级之间的潜规则。当资源的产权归属于全体民众时,公权力的代理人受到的监督与约束的可能就小。“公”的范围与激励和约束机制设计难度两者的关系启示我们,除了设计激励约束机制外,还要减少代表全民的政府手中所掌握的权力与资源。

正式制度总会给代理人留下一定的自由裁量权,在自由裁量权内,代理人是以权谋公还是以权谋私取决于代理人利益与公共利益的共容程度。奥尔森指出:“在共容利益指引下使用权力,其后果至少在某种程度上与社会利益是一致的”。[8]确保权力代理人的利益与整体利益一致或接近一致是重要的,因此,寻求“明主”去实施或解释制度被认为是可行的方法之一,而“明主”不常有,“民主”却是可能的,民主是可以确保代理人不任意解读制度的有效程序。民主意味着权力分配的平衡,一旦存在权力平衡,每个规则的参与者都有动机去降低任何可能的专制者成为真正专制者的可能性,从而也最大限度地保证制度的代理者以符合公众期待的方式去实施制度。

[1][美]奥斯特罗姆.公共事物的治理之道[M].余逊达,等,译.上海:上海译文出版社,2012.164-166.

[2][美]诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,等,译.上海:格致出版社,2008.4.

[3]梁碧波.“潜规则”的供给、需求及运行机制[J].经济问题, 2004,(8):14-16.

[4][美]布坎南.自由的界限[M].董子云,译.杭州:浙江大学出版社,2012.150.

[5][英]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(下册)[M].王亚南,译.北京:商务印书馆,1974.28.

[6][美]罗斯巴德.权力与市场[M].刘云鹏,等,译.北京:新星出版社,2007.18,267-268.

[7][美]阿瑟.奥肯著.平等与效率——重大抉择[M].王奔洲,等,译.北京:华夏出版社,2010.16

[8][美]奥尔森.权力与繁荣[M].苏长和,等,译.上海:上海世纪出版社,2005.10.

(责任编辑:许桃芳)

Hidden Rule and Institution and Economic Order

BI Ming-xiong

(Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 102400,China)

The word"hidden rule"has beenknown to all since the publication of《Hidden rule》.Hidden rule,as the third kinds of rule,is distinct from the formal rule and the informal rule,it leech on to the formal rule but meanwhile violates the formal rule,it leads to the multiple rules exist at the same time,and it erodes the informal rule.Though hidden rule increase the gains who exercise it,it hurt the economic efficiency and the social fairness and justice.To control the hidden rule,we must reduce the field of government power and give full play to the role of the market,in the same time,impel the public power agent to consider the whole social interest.

hidden rule;formal rule;informal rule;economic order

F069.9

A

1672-626X(2013)04-0005-06

10.3969/j.issn.1672-626x.2013.04.001

2013-06-03

闭明雄(1980-),男,广西贵港人,中国社会科学院研究生院经济系博士研究生,主要从事制度与经济发展研究。