卞之琳对古典诗传统精神的再发现

罗小凤

(广西师范学院 文学院,广西,南宁 530001)

卞之琳在1942年创作的长篇小说《山山水水》中,曾借主人公梅纶年之口说:“我们现在正处在过渡期中,也自由,也无所依傍,所以大家解放了,又回过头来追求了传统。一个民族在世界上的存在价值也就是自己的传统。我们的传统自然不就是画上的这些笔法,也许就是‘姿’。人会死,不死的是‘姿’。庞德‘译’中国旧诗有时候能得其神也许就在得其‘姿’,纯姿也许反容易超出国界。”[1](P365)

在卞之琳看来,传统是一个民族在世界上的存在价值。但对于绘画来说,传统并不就是画上的笔法或技艺,而是“姿”,是可以一直流传而不死的内在的艺术质素。对于诗歌来说,卞之琳从翻译的角度通过梅纶年指出中国旧诗的“神”便在于“姿”,只有“纯姿”方能越出国界,成为一个民族的存在价值的标志。“姿”,乃旧诗之神,这成为卞之琳对古典诗传统的新发现。

那么,在卞之琳小说中反复出现和突出的“姿”到底指什么?且看《山山水水》中不同语境下的“姿”:谈及雕像时未匀说:“可是我还是学西洋雕像……留眼不点睛,不以痕迹,而以‘姿’见睛。反正看的人自己有眼睛。”[1](P366)纶年则在说了“主张‘色即是空’的佛教传来了,却正给了中国人以人体,或者至少像印度笈多式雕像传来了教中国雕像从衣纹里透出了肉体,透出了“风姿”后意识到“由实在的‘肉体’到抽象的‘风姿’,跳得多快!”[1](P363-364)谈及戏曲里的歌舞时未匀说:“歌调舞态实在都是‘姿’”[1](P364)。谈及书法时梅纶年说:“我们的书法,我要说内容即‘姿’。可是写字上也最容易认得出人。那么,要写好字,还得先修养好人;不然‘姿’就没有生命了。”[1](P365)谈及山水画时未匀说:“那么这种山水画,既没有彩色,又没有影子,也就全靠‘姿’了?”[1](P364)谈及诗词时未匀说:“中国诗词里除了以风度见长,不是也就长于运用晕色法,运用所谓nuance吗?”[1](P363)

由此可见,“姿”是与画上的笔法相区别的内在质素,是书法、绘画、雕像、歌舞、戏曲、诗词等艺术的“神”,是各种艺术内在的内容、风度、风姿、神貌,都侧重内在的神韵和力量,是内敛、抽象、无形而又举足轻重的内质。在论及“飘逸”、“潇洒”等风度之“姿”时,梅纶年指出:“这应该说是传统精神,我们也不该背弃优良的传统。”[1](P364)其实他道出了“姿”的内涵,那便是“传统精神”,“姿”靠传统精神支撑与塑就。对于古典诗来说,“姿”是诗之“神”,是旧诗的核心质素,“纯姿”是中国旧诗中最重要最核心的传统质素,而且这种质素能越出国界,能体现中国诗的“神”,因此笔者认为卞之琳所谓的“姿”即“中国精神”。显然,卞之琳的“姿”与何其芳的“姿态”是两个迥然有异的概念,前者主要指涉诗歌内在的精神内核和意蕴,而后者则主要指诗歌所“表现”出来的外在的质素。

需要指出的是,“姿”是日本古代和歌理论中的一个关键概念,属于和歌的心、词、姿、体四个要素之一,张全辉指出“姿”相当于中国古代诗歌理论中的“意境”[2],但笔者认为日本的“姿”相当于中国古代诗歌理论中的“风格”。因为“心”是感情的主体,是构成歌之美的主要条件,词是歌的物质素材即语言,而“姿”则是词被组合成歌的形,“姿”是心与词不可分割的整体形象,[3]心与词的不同组合形成不同的“姿”,不同的“姿”形成不同的“体”,那么,“姿”其实就是歌的内容与语言组合成的各种风格。由此看来,日本的“姿”与卞之琳笔下的“姿”并不相同,前者主要侧重心与词的组合所形成的“形”,卞之琳的“姿”更侧重内在力度和含量,是中国诗之为中国诗的内在性质素。曾旅居日本的卞之琳是否受到日本和歌理论的影响而在自己的观点中挪用了“姿”的概念,笔者无从考证。很显然,卞之琳提出的“姿”具有他个人话语系统中的特定内涵,是他对中国诗之“神”的理解,特指中国诗之为中国诗的核心质素,因此,可以说,“姿”是卞之琳以自己的眼光对古典诗传统的新发现。相较于废名、林庚、何其芳等诗人而言,卞之琳在新诗建设的探寻之路上已经走得更远,眼光更开阔,他对“姿”的思考所着眼的是“如何中国诗”的问题,即在他看来,中国诗之不同于外国诗的根本点在于“姿”,“姿”是中国诗之“神”。

卞之琳的“姿”来源于中国的传统哲学思想,来源于卞之琳对儒道佛精神的融会贯通。江弱水曾指出:“在卞之琳36年的一篇散文《成长》中,我们能追溯到他诗中现代观念的全部古典精神的源头。”[4]在《成长》中,卞之琳在孔子与庄子之间虚设了一场辩论,辩论的焦点从相对论与中庸之道转到“知其不可而为之”与糊涂的人生态度,再转到“水哉!水哉!”对时间的感悟,最后转到“谁不知道到头来都是一场空呢”与“生生之谓易”的生命哲学观,各种观点都在虚设的辩论中展开辩驳,体现了卞之琳在孔子与庄子思想中寻求平衡点的思想斗争,也体现了卞之琳所受孔子与庄子思想的双向影响之深,但又并不拘囿于任何先人的思想藩篱之中。中学时代便听国文老师讲过《逍遥游》和《齐物论》的卞之琳,庄子的相对论、无为、无用之用、虚静等观念早已深入他心,但孔子的儒学思想亦影响着他的思维结构,他注重“中庸之道”,“我们不妨取中庸之道”,[5](P20)反对将相对绝对化,使其思想并不陷入“绝对的相对”中,而系念于“相对的相对”。同时,佛学对卞之琳影响亦非常深刻,1933-1937年期间,卞之琳与废名过从甚密,深得废名的佛学禅风熏染,江弱水曾总结废名对卞之琳的好影响:“一、艺术上从情境的写实转入了观念的象征;二、思想上以佛家的空灵结合了儒家的着实。”[6](P277)从艺术和思想两方面总结了卞之琳从废名处所受到的佛家影响。卞之琳自己曾承认《圆宝盒》中有佛学思想:“比较玄妙一点,在哲学上倒有佛家的思想。”[7]江弱水还曾就《距离的组织》和《圆宝盒》作过详细分析,指出前者的组织方式与华严宗的“十玄缘起”说有内在的联系,而后者则与华严宗“一一纤尘,皆具无边真理,无不圆足”、“小时正大,芥子纳于须弥;大时还小,海水纳于毛孔”的玄学表达有相似处,是中国佛学中“一切现成”思想的体现。[6](P250-252)确实,卞之琳杂糅了各种中国古代的哲学思想于一炉,又从炉中萃取精华而凝成自己的“精神”,塑就其独特之“姿”,正如唐祈曾指出的:“卞之琳既吸收了从法国象征派到英美现代主义诗歌的影响,又将中国传统哲学和艺术思想创造性地融会于一身,独辟蹊径,凝成了自己独特的诗的结晶。”[8](P19)这些传统思想与精神灌输在他脑海中,流淌在他血脉里,因而使其诗歌呈现了与其他诗人不一样的“姿”,具体呈现为静、禅、空、圆等“姿”,这都是对虚静观念、色空观念、相对观念、圆融精神等传统质素的重新发现。

一、静

卞之琳在《成长》一文中虚设了一场孔子与庄子之间的辩驳,其实是他自己内心两种思想的交锋,显示了他对孔子与庄子思想的深入领悟。中学时代便耽读过《逍遥游》和《齐物论》的卞之琳对庄子的“虚静”思想虽然没有直接的详细阐说,但是在他的人生态度和诗歌作品中却有着深刻的痕迹。卞之琳说:“我总怕出头露面,安于在人群里默默无闻,更怕公开我的私人感情。”[9](P3)卞之琳的友人及学生也都说“他是个沉默寡言的人”。[10]他总在人群里默默无闻,安静、平静地抒写。“静”,既成为卞之琳独特的生命姿态,亦成为其特有的诗歌姿态。

“静”是中国传统文化中的一种重要思想与精神,包涵了安静、平静、宁静、定静、虚静、空静、真静、明静、灵静等各种境界。《大学》中曾有言:“知止而后定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”可见,“静”是止、定、静、安、虑、得中非常重要的一环。庄子曾曰:“夫虚静恬淡,寂寞无为者,万物之本也。……静而圣,动而王,无为也而尊,素朴而天下莫能与之争美。”(《庄子·天道》)崇尚虚静恬淡、寂寞无为的态度,奉之为“万物之本”,“静”则为“圣”之本。后世也高度重视“静”这一中国传统文化的重要特点,朱自清在评价郭沫若时说“至于动的和反抗的精神,在静的忍耐的文明里,不用说更是没有过的”,[11]在他看来,“动的反抗的精神”是传统中没有过的,是郭沫若所带给新诗的“新东西”,“静的忍耐的文明”则是过去的传统,是传统文化的固有精神。此外,还有学者指出“静观”是沟通儒道佛三家的最高境界,“儒、道、佛三家的审美态度都以静观作为审美的最高境界:儒家是立于社会伦理观上的‘温静’,道家是立于自然观上的‘虚静’,佛家则是立于人生观之上的‘寂静’”[12],卞之琳的尚“静”性格正形成了他“静观”的生命态度,这种“静观”的姿态化入其诗歌创作中,使其诗虚静恬淡,寂寞无为,当同时代的许多诗人书写喧嚣的现代都市文明,书写所谓的“现代生活”,“汇集着大船舶的港湾, 响着噪音的工场,深入地下的矿坑,奏着Jazz乐的舞场,摩天楼的百货店,飞机的空中战,广大的竞马场……甚至连自然景物也与前代的不同了”,[13]但卞之琳却在其诗中构筑了一个“静”的境界,淡远宁静荒凉寂静。

首先是淡远宁静。这类诗清新恬淡,如“让时间作水吧,睡榻作舟,/仰卧舱中随白云变幻,/不知两岸桃花已远”[14]是诗人废弃的三行诗,卞之琳引之注释《圆宝盒》中的诗句“你看我的圆宝盒/跟了我的船顺流/而行了,虽然舱里人/永远在蓝天的怀里……”,在废弃的这三句诗中,诗人让时间作水,睡榻作舟,人则在船舱里,任随白云变幻,全然未曾意识到两岸桃花已远,显示出一种超然洒脱,淡定从容,不随外物变化而患得患失的心境;此外,“天上星流为流星,/白船迹还诸蓝海”(《路》),“晓梦后看明窗净几,/待我来把你们吹空/象风扫满阶的落红”(《灯虫》),“屋前屋后好一片春潮”,“南村外一夜里开齐了杏花”(《无题一》)等诗句都精心营构了一个“静”的世界,直可谓“结庐在人境,而无车马喧”,仿佛与喧嚣的尘世全然隔绝。

此外,张洁宇曾细致分析了1930年代北平诗人笔下的“古城”意象,古城的荒凉中透出一股死一般的静寂,“诗人在描绘自然环境的作品中突出了最具北方特色的‘风沙’,以此营造出干燥寒冷的荒凉境界”[15](P108),卞之琳诗中布满了北平街头和郊外“北国风光的荒凉境界”,他自己也意识到“可能我着墨更平淡一点,调子更低沉一点”[9](P4),尚“静”的他的目光所掠不是现代生活的喧嚣,而是“荒凉”、“死寂”,《风沙夜》便以最具北方特色的“风沙”营构了一个荒凉境界:“……这座城/是一只古老的大香炉/一炉千年的陈灰/飞,飞,飞,飞……”

“大香炉”象征着“古城的古老死寂、了无生机”[15](P109)。确实,卞之琳的诗中所透露出的气息是一股“死寂”、了无生机的气息。他的许多诗里刻画的人物都是昏昏欲睡,透出一股死一般的静:

“山水在暮霭里懒洋洋的睡/他又算撞过了白天的丧钟”。(《一个和尚》)

“……他们是昏昏/沉沉的,像已半睡……”(《寒夜》)

“难怪小伙计要打瞌睡了,/看电灯也已经睡眼朦胧”。(《古城的心》)

“说不定一夜睡了/就从此不见天日”。(《春城》)

卞之琳通过诗写各种底层人物的“睡”来呈现那个时代里底层人物无聊空虚的生活、麻木冷漠的灵魂和百无聊赖、无可奈何的“感觉”。卞之琳关注的不是“现代生活”,而是“较多表现当时社会现实的皮毛,较多寄情于同归没落的社会下层平凡人、小人物”,[9](P4)如叫卖的小贩、算命瞎子、洋车夫、拉二胡的、提鸟笼的,等等。与这些人的存在相应,卞之琳的诗里总是出现“荒街上的沉思者”形象,张曼仪对此曾指出:“这个沉思者(或‘多思者’、‘玄思者’)的形象贯穿了他(卞之琳——笔者注)早期的诗篇,成为一种特色”。[10]这个“沉思者”静观荒街上的一切,不介入诗中的任何场景,不泄露诗人的任何主观情感,在“静”中透出一股不在沉默中灭亡,而在沉默中爆发的潜在力量。

卞之琳诗中所呈现的这种“静”姿是对传统哲学和诗学中尚“静”传统的重新发现。这种“静”姿使卞之琳的诗更冷静、客观、节制,更富张力。

二、禅

在追忆师陀时卞之琳曾谈及自己的诗:

《装饰集》最后两三首诗,特别是《灯虫》的最后三行——“晓梦后看明窗净几,/待我来把你们来吹空,/像风扫满阶的落红”,把这一个悲欢交错都较轻松自在的写诗阶段划了一道终止线,结束了一度迎合朋友当中的特殊一位的柔情与矫情交织的妙趣,而不免在语言表层上故弄禅悟,几乎弄假成真,实际上像玩捉迷藏游戏的作风。[17]

卞之琳承认自己曾在那个悲欢交错都轻松自在的写诗阶段里常与朋友中的“特殊一位”在语言上故弄禅悟,此一甜蜜的情节他在追忆周煦良时又提及:在1937年春末,……我与友好中特殊的这一位感情上达到一个小高潮也就特别爱耍弄禅悟把戏,同时确也预感到年华似水,好梦都过眼皆空的结局,深感自己也到了该“结束铅华”的境地了。[18]“故弄禅悟”、“特别爱耍弄禅悟把戏”,卞之琳夫子自道出了其诗中所流淌着的浓郁 “禅”意,这是他所强调的“姿”的内容之一。

古代诗学中禅与诗的关系一直非常密切,南宋词人元好问有诗云:“诗为禅客添花锦,禅是诗家切玉刀。”(元好问:《赠嵩山隽侍者学诗》)僧人普荷云亦曰:“禅而无禅便是诗,诗而无诗禅俨然。”(普荷云:《滇诗拾遗》卷五)无论从诗思运行方式还是诗歌风格,“禅”都是古代诗歌一种非常重要的“姿”,卞之琳以自己的诗歌创作重新发现了“禅”姿,主要体现在“悟”的诗思方式上。

1933-1937年间与废名交情甚笃的卞之琳在思维方式上也深受废名的禅风影响,在其诗中呈现了“悟”的诗思方式。废名是一个禅学修养深厚的诗人,黄伯思在《关于废名》中写道:“我所有兴趣的还是废名在中国新诗上的功绩,他开辟了一条新路”,至于废名所开辟的“一条新路”、“中国新诗这一路”究竟为何?黄氏指出:“这是中国新诗近于禅的一路。”[19]卞之琳虽然晚年回忆废名时说:“我是凡胎俗骨,一直不大相信他那些‘顿悟’。”[20]其实他们作为“忘年的知交”,在过从甚密的交往中,废名热中于谈禅论道,早已把禅思潜移默化式地输入卞之琳的思维方式和言说方式中,他的诗常不落言筌、不着痕迹地流淌着禅思,常出现“一击而悟”的顿悟式诗语。《断章》无疑是最典型的禅悟式诗:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”

这首短诗已经引无数人阐释,但不管怎么解释,只要自圆其说其实都有其存在价值,因为《断章》在卞之琳搁笔后便已有其自己的生命,而这个生命由于饱含“一语惊醒梦中人”式的禅韵,道出的是人人心中皆有笔底却无的感觉,因而人人读之,都从中觅取了不同的感受。《旧元夜遐思》中的“‘我不能陪你听我的鼾声。’/是利刃,可是劈不开水涡:/人在你梦里,你在人梦里。/独醒者放下屠刀来为你们祝福”。独醒者对酣睡者麻木昏睡的忧愁与自我清醒,让人感觉当头棒喝,顿然从个人狭隘的世俗安宁与麻木中幡然醒悟。《无题一》、《鱼化石》、《投》、《水成岩》、《圆宝盒》、《航海》、《音尘》、《寂寞》、《归》、《距离的组织》等诗中的诗思方式和表达方式都带有禅的味道,给人以深思。正如卞之琳在分析“圆宝盒”的象征意义时所说的:“算是‘心得’吧,‘道’吧,‘知’吧,‘悟’吧,或者,恕我杜撰一个名目,‘beauty of intelligence’。”[7]其实卞之琳的许多诗都带有一个“圆宝盒”,里面装着“心得”、“道”、“知”、“悟”等“beauty of intelligence”,卞之琳以其诗中的“禅”姿重新发现了传统中的“禅”与“悟”的传统精神。

三、空

卞之琳认为自己的诗里充满了“惆怅、无可奈何的命定感”和“色空观念”,[9](P7)呈现了其诗的“空”姿,是对“色空观念”的重新发现。

“色空观”源于佛教般若学尊奉的《般若波罗蜜多心经》:“舍利子,色不异空,空不异色;色即是空,空即是色。受、想、行、识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,是故空中无色无受想行识。”[21]

此段经文由色即是空,空即是色的“色空”观推衍至“受、想、行、识”皆空,一切皆空,诸法空相。经书还指出,只有意识到一切皆空并做到“空”视一切才能“心无挂碍”,远离颠倒梦想,最终进达涅槃境界,显示了色空观在佛教中的重要意义。《金刚经》也阐明了万法皆空的道理,“一切有为法,如梦、幻、泡、影,如露亦如电,应作如是观”。[22]以“心性论”为核心的禅宗更主张“色即是空,空即是色”,禅宗大师慧能有偈云:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。”[23]可见禅宗对色空观的体悟更为深刻。后来色空观被用于文艺批评,如司空图所云:“空潭泻春,古镜照神”(司空图:《诗品》),严羽则认为诗之妙处在于“如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之像”(严羽:《沧浪诗话》),都是对“色空观”的转用。现代美学家宗白华也曾指出:“色即空,空即色,色不异空,空不异色,这不但是盛唐人的诗境,也是宋元人的画境。”[24]此正道出了色空观在诗画领域的挪用与重要性。

卞之琳的诗中也糅入了色空观念,最集中的体现是卞之琳的无题诗,诗人曾自述其《无题》组诗含有“色空观念”。《无题》组诗是卞之琳在与他“异乎寻常的初次结识”[9](P6)感情最炽烈的“小浪潮”中写的。1933年初秋,卞之琳结识了一位彼此心有灵犀一点通,被时人公认的“才女”的张充和,卞之琳由于与之同样来自江南,又是北大校友,爱好文艺,因而让曾被闻一多面夸不写情诗的卞之琳出现了“例外”。但卞之琳性格矜持,不敢肯定对方是否也有那份情愫,怀疑张充和可能对别的男士也是那么热情、大方,因此最后“由于我的矜持,由于对方的洒脱,看来一纵即逝的这一点,我以为值得珍惜而只能任其消失的一颗朗露罢了”。[9](P6)他大学刚毕业时本准备留北平以翻译为生,后来却决定趁自己还没有深陷情网时逃离了北平,代替毕业于清华大学而因进研究生院不能继续去河北保定育德中学教课的曹禺上课。1936年初,张充和因病休学回苏州老家,1936年10月卞之琳由于母亲病逝回家奔丧结束后曾去苏州探视充和,甚至还在张家住了数日,由张充和及其大弟陪同游天平山等风景名胜,对此诗人曾自述:“不料事隔三年多,我们彼此有缘重逢,就发现这竟是彼此无心或有意共同栽培的一粒种子,突然萌发,甚至含苞了。我开始做起了好梦,开始私下深切感受这方面的悲欢。”[9](P6)这次苏州探望之行拉近了二者的距离,发现原以为是一纵即逝的“朝露”却是“彼此无心或有意共同栽培的一粒种子”萌发、含苞待放了,诗人于是做起了好梦,感受恋爱的悲欢。但“色空观念”却又左右了他:“隐约中我又在希望中预感到无望,预感到这还是不会开花结果。仿佛作为雪泥鸿爪,留个纪念,就写了《无题》等这种诗。”[9](P6)卞之琳所写的这类诗,“即使在喜悦里还包含着惆怅,无可奈何的命定感,‘色空观念’”。[9](P7)在恋爱最炽热的阶段,诗人却依然“色空”,可见,诗人内心里“色空观念”驻扎之深。《无题》组诗是他感情的“雪泥鸿爪”的纪念,诗行中都充满了“色空观念”。如:“我明白海水洗得尽人间的烟火”(《无题三》),“付一枝镜花,收一轮水月……/我为你记下流水帐”(《无题四》)等诗句都体现了“色空”观念。在诗人眼里,海水可以洗尽人间烟火,消逝人世痕迹,包含了人世浮华背后其实一切皆空的意思;而“镜花”和“水月”本身就是空的,诗人以这些送给心仪对象,其实便已暗含了自己对这段感情的“色空”之感。《无题五》是卞之琳色空观念的极至性演绎,由于诗人“隐约中我又在希望中预感到无望,预感到这还是不会开花结果”,因此诗人在“色空”观念下带着一种超然的姿态来看待这场爱情。诗人由于爱情不可得而意识到爱情是空的,但它“容了你的款步”,虽然爱而未果,却留下了美好的记忆,因而又成为有用的。在他诗里,“无之以为用”,正因为“襟眼”是空的,才能簪一朵小花,才成为有用;正因为世界是空的,才可以容纳你的款步,才成为有用的。有用,正立足于“无”、“空”之处,“用”与“无”、“空”无时不相对存在。卞之琳的色空观让他悟觉了许多日常外的真理。

佛家的色空观与哲学上的“虚实”、“有无”精神是相通的。虚实说源于老庄,老子曾云:“有无相生”、“虚而不屈,动而愈出”(《老子》第5章);庄子则曰:“虚室生白”、“唯道集虚”(《庄子·人间世》)。可见,色空观与虚无观是相通的,这一点在卞之琳的诗作中亦有体现。卞之琳曾指出:“从消极方面讲,例如我在前期诗的一个阶段居然也出现过晚唐南宋诗词的末世之音,同时也有点近于西方‘世纪末’诗歌的情调。”[9](P15)自身身世的飘零命运,故都的凄清环境,革命落潮的时代里“狰狞的现实”所赋予的“普遍的幻灭”[25],投射到卞诗中,形成了一种末世之音的“虚无”感、幻灭感。卞之琳曾自述其幻灭感:“我从乡下转学到上海,正逢‘四·一二’事件以后的当年秋天,悲愤之余,也抱了幻灭感。”[9](P2)特殊历史时代赋予的幻灭感,无可避免地反射到了卞诗中。对此唐祈分析出卞之琳诗中“尤其是倦行者对于人生无定的飘泊感,是现代派诗中突出的主调”,“这种倦行者的心态,暗示了人生旅途中的虚无和命定感,表现出人永远找不到自我的归宿,甚至有的在荒原式的社会中默默死去还不自知”。[8](P29-30)卞之琳“常用冷淡盖深挚,或以玩笑出艰辛”,[9](P4)他的诗中出现了各种底层人物,如拉洋车的、提鸟笼的、算命的、拉二胡的、卖烧饼的、卖酸梅汤的,等等,他们所体现出来的精神状态是毫无希望、百无聊赖和无可奈何,对他们而言,一切似乎都已毫无意义,任何话语都似乎显得多余,因而他们都一声不响、“不说话”、不言语、不作声,诗行间透露出的是一股死寂般的沉静和虚无感、幻灭感。

卞之琳的《无题》诗和他诗中的幻灭感重新发现了传统中的“色空”观与虚实、有无观,在其诗中呈现了空、无之姿,形成了对古典诗传统的再发现。

四、相对

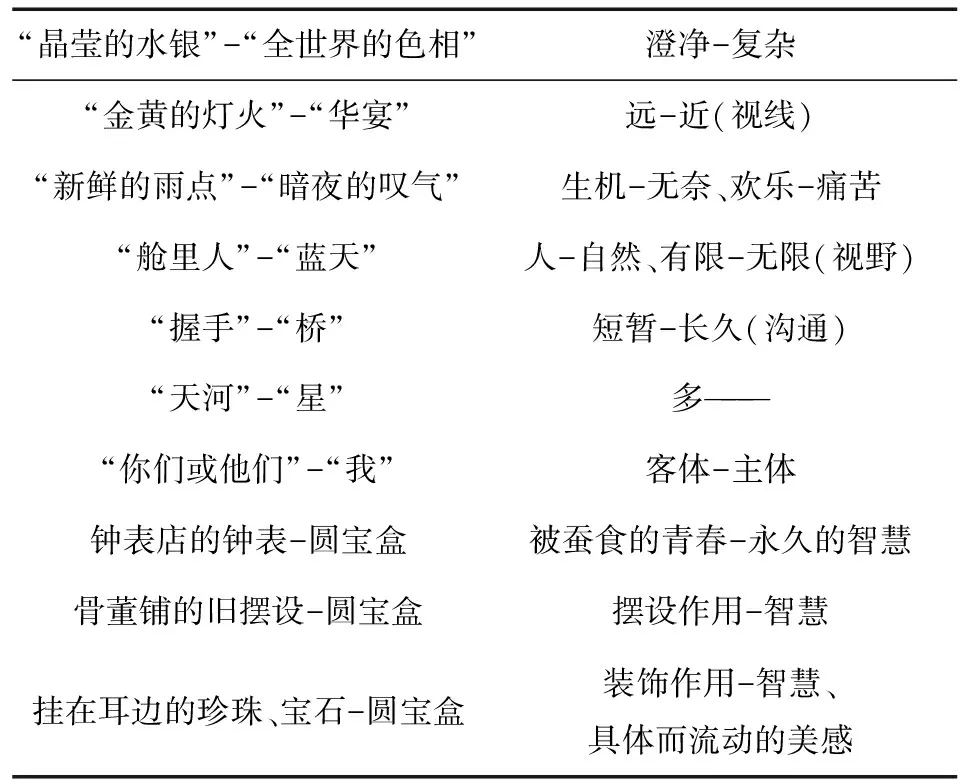

幼时曾学过庄子《齐物论》的卞之琳在其诗中频频使用相对观念,他认为“一切都是相对的”。[7]江弱水认为在卞之琳1936年的散文《成长》中能追溯到他诗中现代观念的全部古典精神的源头,“相对观念”便是“古典精神”的主要内容之一。可以说,“相对观念”贯穿了卞氏的生活、诗歌、散文、翻译、诗论等各个领域。正如卞之琳在普鲁斯特《往日之追寻》译文片断的按语中曾写道的:“这里的种种全是相对的,时间纠缠着空间,确乎成为了第四度(the fourth dimension),看起来虽玄,却正合爱因斯坦的学说。”[26]于卞之琳而言,宇宙与人、时间与空间、人与人、人与自然等之间都存在相对关系,相对关系可谓无处不在,《距离的组织》、《断章》、《航海》、《旧元夜遐思》、《圆宝盒》、《投》、《尺八》等都是他对世界之种种相对关系的把握。卞之琳曾在《距离的组织》一诗的注释里明确注明:“这里涉及时空的相对关系”。[27]难怪张洁宇认为:“抓住了‘相对’的思想,也就抓住了卞之琳的基本思路,更抓住了解开他许多诗歌作品内涵的钥匙。”[15](P302)此话不无道理。《圆宝盒》这首曾引得刘西渭与卞之琳之间来回辩驳,分歧的关键点便在于:“我的意思也是着重在‘相对’上。”[7]确实,《圆宝盒》一诗中卞之琳以无处不在的相对观念构建了此诗的意象体系:

“晶莹的水银”-“全世界的色相”澄净-复杂“金黄的灯火”-“华宴”远-近(视线)“新鲜的雨点”-“暗夜的叹气”生机-无奈、欢乐-痛苦“舱里人”-“蓝天”人-自然、有限-无限(视野)“握手”-“桥”短暂-长久(沟通)“天河”-“星”多———“你们或他们”-“我”客体-主体钟表店的钟表-圆宝盒被蚕食的青春-永久的智慧骨董铺的旧摆设-圆宝盒摆设作用-智慧挂在耳边的珍珠、宝石-圆宝盒装饰作用-智慧、具体而流动的美感

由上表可见,《圆宝盒》中的各种意象之间都形成了“相对”关系。在各种相对中,圆宝盒可以具体到“珍珠”,具体到“晶莹的水银”、“金黄的灯火”和“新鲜的雨点”,具体到“握手”和“桥”,也可以抽象到“心得”、“道”、“知”、“悟”,抽象到人在追求理想时的精神,抽象到漫长的时间与浩淼的空间,抽象到澄净之境,圆合之境,超拔之境,智慧之境。卞之琳的“圆宝盒”,正是在重重叠叠的相对关系中建构起来的。

值得一提的是,相对观念与色空观念亦有着深切的关联。在卞之琳的眼里,一切都是相对的,因而产生了空幻、虚无的感觉,对此他自己也深知,他在散文《成长》中说:“看透了一切,你就看不见一切了。把一件东西,从这一面看看,又从那一面看看,相对相对,使得人聪明,进一步也使得人糊涂。因为相对相对,天地扩大了,可是弄到后来容易茫然自失。”[5](P19)他明白一切都是相对的,所以就看透了一切,当看透了一切,也就看不到一切了,也就一切都“空”了。但卞之琳并不因此而绝望,而堕入“空”中不可自拔,而是提出了“相对的绝对”,反对“绝对的相对”,即将“相对”绝对化:“要知道,绝对呢,自然不可能;绝对的相对把一切都搅乱了:何妨平均一下,取一个中庸之道?何妨来一个立场,定一标准?何妨来一个相对的绝对?”[5](P20)也正因为如此,他在《成长》中虚设的庄子与孔子的对白辩驳中倾向于中庸之道:“我们不妨取中庸之道,看得近一点。”[5](P23)卞之琳以其并不绝对的相对之姿重新发现了传统中的“相对”观念。

五、圆

有学者曾指出:“中国式的思维可以说是一种圆式思维,思想发散出去,还要收拢回来,落到原来的起点上。”[28]圆形在中国传统文化中,是神秘、完整、丰满、周全的象征,对应着安详与宁静。佛教华严宗经典《华严经》中“六相圆融,十玄无碍”、天台宗经典《辅行》中“圆者全也,……即圆全无缺也”等都非常注重“圆”观念,都指圆满无缺、完整。后来钱钟书也指出:“窃尝谓形之浑简完备者,无过于圆。吾国言道体道妙,亦以圆为象。”[29]卞之琳也对“圆”情有独钟,他曾指出:“我以为‘圆’是最完整的形象,最基本的形象。”[7]他的诗从意象到结构等都化用了“圆”形,无疑是对传统文化中尚“圆”传统的重新发现。

首先是圆形意象。卞之琳诗中出现了各种圆形的意象,如“圆宝盒”、“珍珠”、“水银”、“灯火”、“雨点”、“星”(《圆宝盒》)、“佛顶的圆圈”(《灯虫》)、念珠(《路》)等。这些意象象征着圆全无缺、圆融与多元和合等涵义。

其次是在内涵上,“圆”意味着圆融、多元和合,即消解分别,消除宇宙间的对立性、矛盾性等。《圆宝盒》、《无题五》、《距离的组织》、《断章》等诗都彰显了这一特点。

再次是结构。《雕虫纪历》自序中卞之琳曾指出:“十四行体,在西方今日似还有生命力,我认为最近于我国的七言律诗体,其中起、承、转、合,用得好,也还可以运用自如。”[9](P17)这种起承转合的结构其实就是一种首尾圆合的圆圈式的抒情结构,追求首尾照应、环环相扣的章法之美。卞之琳的《无题五》便是一种圆圈式的抒情结构,上节以“散步”始而以“簪花”终,下节则以“簪花”始而以“款步”结。卞之琳在《距离的组织》的注释中指出该诗:“整诗并非讲哲理,也不是表达什么玄秘思想,而是沿袭我国诗词的传统,表现一种心情或意境,采用近似我国一折旧戏的结构方式。”[30]这种结构方式便是指起承转合的结构法,金圣叹曾明确地说:“诗与文,虽是两样体,却是一样法。一样法者,起承转合是也。除却起承转合,更无文法,除却起承转合,亦无诗法也。”[31]这种起承转合的圆圈式抒情结构在卞之琳的诗中比比皆是,如《白石上》、《一个和尚》、《航海》、《车站》、《淘气》等诗。起承转合的圆圈式抒情结构是我国古代诗学结构中的一个重要概念,刘勰曾在《文心雕龙》里以首尾圆合作为结构之美:“绳墨之外,美材既斫,故能首尾圆合,条贯统序”(《文心雕龙·熔裁》)。卞之琳的诗歌结构是“圆”的,作为篇章组织形式的“首尾圆合”的结构法,是对古典诗传统中起承转合的圆式抒情结构的重新发现。

“圆”姿所具有的这些特点,从意象、内涵到结构都在《圆宝盒》一诗中得到了充分体现。“圆宝盒”是整首诗的中心意象,诗人在幻想的天河里捞到的这只“圆宝盒”给人的直觉首先是“圆”,并且贯穿了整首诗始末。“圆”本身含有具体和流动的两层含义,“圆”最初指天体,是具体的,后来扩展到圆全无缺、动、转动、相反相成、二元圆合以及多元和合等意思。[32]卞之琳高超地把“圆”的含义演变全都不落言筌、不着痕迹地化入了“圆宝盒”。“圆宝盒”是在天河里捞到的,意味着圆宝盒原本亦是天河中的一个天体,是一颗“星”,这与古代最初的“圆”意相通。而诗人的这个圆宝盒没有固定的形体,可大可小,可实可虚,全在人的意识里收缩、浮沉,它既可以像珍珠、宝石一样小而挂在耳边,也可以囊括全世界的色相、华宴、叹气和人与自然的和谐、人与人的感情结合而无限无境,真正是圆活流转,圆通无碍。此外,佛学上的“圆”含“空”之意,“空”可容纳万事万物,正如苏轼诗中所道:“空故纳万境”,卞之琳的“圆宝盒”正是具有了这种“圆”和“空”的特性,才可以装下“全世界的色相”、“华宴”、“昨夜的叹气”以及“握手”和“桥”,囊括时间与空间、人生的欢乐与痛苦,他在诗中所设置的分意象“珍珠”、“水银”、“灯火”、“雨点”、“星”都是“圆”形的,共同构筑了“圆宝盒”这个完美圆满的外形。

在内涵上,《圆宝盒》中的“圆宝盒”消解了宇宙间的对立性和矛盾性,圆融和合。在《圆宝盒》中,色相融汇于晶莹的水银,华宴浓缩入金黄的灯火,叹气凝定为新鲜的雨点,以及“钟表店”的青春流逝、“骨董铺”的历史见证,“舱里人”与“蓝天”的和谐、理想,“握手”与“桥”这样感情的结合、沟通等都被包容于“我的圆宝盒”里,无不体现了多元和合的圆融。圆宝盒成为包罗万象的智慧总体,成为融合万物万态的多元智慧之结晶的载体,只有这种圆宝盒才是真正圆满的宝盒,才拥有人类最完美的智慧结晶,才能真正圆满地呈现智慧之美。同样,只有多元地圆融于“我的圆宝盒”里的智慧才是真正完美圆熟的智慧,才是真正的大智慧。

更匠心独具的是“圆宝盒”式的圆形抒情结构之构建。孙玉石曾指出:诗中第一行的“天河”与最后一行“星”的相对完成了“‘圆宝盒式’抒情结构的构建”,[33]诗人确实以此巧妙地构筑了一个“圆”形的“盒”状诗歌结构,但其实不惟“天河”与“星”在相对中完成了“圆盒”的构建,结尾的“珍珠——宝石?——星?”与开头三句诗“我幻想在哪儿(天河里?)/捞到了一只圆宝盒/装的是几颗珍珠”也有着对应关系,结尾三个词语的顺序正好对应了开头三句中提到的“珍珠”、“圆宝盒”、“天河”,形成了完美的“圆”形的“盒状”结构,首尾的呼应象征了“盒”的闭合。此外,“星”与“天河”的内在关系对应着“珍珠”、“宝石”与“圆宝盒”的关系,“圆宝盒”是在天河里捞到的,那它也是天河中的一个天体,一颗“星”,与其他“星”有着共通的特性,那么,正如“星”只有在天河里才会成为真正的星星一样,只有在“圆宝盒”里的“珍珠”、“宝石”才是真正经过生活的淘洗而得来的完美圆满的智慧之宝,那些挂在耳边的珍珠、宝石不过是人生的一些装饰品,并不是真正的宝藏,因此“宝石”和“星”都打上了疑问号。至此,“圆宝盒”完成其圆式抒情结构的建构。

静、空、相对、圆等观念,这些被卞之琳重新认同的传统中的“中国精神”,构成了卞之琳独特的“姿”,也构成了卞之琳对古典诗传统的重新发现。

[参考文献]

[1]卞之琳.山山水水(小说片断)[A].卞之琳.卞之琳文集(上卷) [C].合肥:安徽教育出版社,2000.

[2]张全辉.中国诗歌“意境”与日本诗歌“姿”的比较[J].保定师专学报,2008(1).

[3]藤原公任.新撰髓脑[A].转引自叶渭渠.日本文学思潮史[C].北京:经济日报出版社,1997.91.

[4]江弱水.一缕凄凉的古香——试论卞之琳的古典主义精神[A]. 袁可嘉,杜运燮,巫宁坤.卞之琳与诗艺术[C].石家庄:河北教育出版社,1990.99-105.104.

[5]卞之琳.成长[A].卞之琳文集(中卷) [C].合肥:安徽教育出版社,2000.

[6]江弱水.卞之琳诗艺研究[M].合肥:安徽教育出版社,2000年版.

[7]卞之琳.关于《鱼目集》[J].大公报1936-5-10,第142期·文艺“星期特刊”.

[8]唐祈.卞之琳与现代主义诗歌[A]. 袁可嘉,杜运燮,巫宁坤.卞之琳与诗艺术[C].石家庄:河北教育出版社,1990.

[9]卞之琳.雕虫纪历·自序[A]. 卞之琳.雕虫纪历[C].北京:人民文学出版社,1979.

[10]蔡登山.记忆中永远的甜蜜——记卞之琳与张充和的一段情[J].万象,2007(1).

[11]朱自清.中国新文学大系·诗集·导言(影印本,赵家璧主编)[M].上海良友图书印刷公司,1935.5.

[12]邓晓芒,易中天.黄与蓝的交响——中西美学比较论[M].北京:人民文学出版社,1999.74.

[13]施蛰存.又关于本刊中的诗[J].现代,1933 (4卷1期).

[14]卞之琳.圆宝盒·注[J].文学季刊,1935(2卷4期).

[15]张洁宇.荒原上的丁香——20世纪30年代北平“前线诗人”诗歌研究[M].北京:人民大学出版社,2003.

[16]张曼仪.“当一个年轻人在荒街上沉思”——试论卞之琳早期新诗(1930-1937)[A]. 袁可嘉,杜运燮,巫宁坤.卞之琳与诗艺术[C].石家庄:河北教育出版社,1990.108.

[17]卞之琳.话旧成独白:追忆师陀[A].卞之琳文集(中卷) [C].合肥:安徽教育出版社,2000.261.

[18]卞之琳.人尚性灵,诗通神韵:追忆周煦良[A].卞之琳文集(中卷)[C].合肥:安徽教育出版社,2000.213.

[19]黄伯思.关于废名[J].文艺春秋副刊, 1947(1卷3期).

[20]卞之琳.冯文炳选集序[A].人与诗:忆旧说新[C].合肥:安徽教育出版社,2007.47.

[21](日)铃木大拙.禅学入门(谢思炜译) [M].北京:三联书店,1988.41.

[22]骆继光.佛教十三经[M].石家庄:河北人民出版社,1999.214.

[23]坛经[A].骆继光.佛教十三经[C].石家庄:河北人民出版社,1999.231.

[24]宗白华.美学与意境[M].北京:人民出版社,1987.21.

[25]卞之琳.戴望舒诗集·序[A].卞之琳文集(中卷[C].合肥:安徽教育出版社,2000.348.

[26]卞之琳.《斯万家一边》第一段[J].大公报·文艺副刊(第43期),1934-2-21-

[27]卞之琳.《距离的组织》注1[A].雕虫纪历(1930-1958)[C].北京:人民文学出版社,1979.36.

[28]白云涛,刘啸.中国古典诗歌的文化精神[J].文艺研究,1987(1).

[29]钱钟书.谈艺录(补定本)[M].北京:中华书局,1984.111.

[30]卞之琳.《距离的组织》注七[A].北京:雕虫纪历(1930-1958)[C].北京:人民文学出版社,1979.37.

[31](清)金圣叹.示顾祖颂、孙闻、韩宗旭、魏云[A].北京:金圣叹评点才子全集(第一卷) [C].北京:光明日报出版社,1997.20.

[32]欧宗启.印度佛教圆观念的中国化与中国古代文论圆范畴的建构[J].求索,2006(9).

[33]孙玉石.中国现代诗歌艺术[M].北京:人民文学出版社,1992.303.