新建地方本科院校校园体育文化发展探析*—— 以H 学院为例

郭允兵,周英姿

(1.淮南师范学院 外语系,安徽 淮南232038;2.淮南师范学院 政法系,安徽 淮南232038)

新建地方本科院校是在中国高等教育由精英教育向大众教育背景下应运而生的,并成为高等教育体系中的重要组成部分,经过10余年的发展,在学生人数、学科建设、师资队伍等方面都取得了跨越式的发展.校园体育文化是发生在学校范围以内的与体育有关的文化现象,是体育精神和物质的总和,是反映校园文化和精神文明的窗口,对于高校现代化建设,培养社会主义接班人,推动社会主人精神文明建设发挥着重要作用[1].然而由于大多数新建地方本科院校建校历史较短,基础薄弱,经费不足,各方面都不成熟,校园体育文化建设还处于起步阶段.

本文以H 学院校园体育文化为个案,从校园体育文化的精神、物质、制度和行为四个层面对新建地方本科院校校园体育文化发展现状进行探讨,从中寻找其存在的问题与对策.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本文以新建地方本科院校校园体育文化为研究对象.

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

检索了10年来有关新建本科院校发展、校园体育文化建设方面的研究文献160余篇,并查阅资料收集到相关研究成果和专著40余篇.

1.2.2 问卷调查法

对H 学院400名学生进行了问卷调查,共回收有效问卷382份,有效率为95.5%.

1.2.3 数理统计法

全部数据处理采用SPSS 12.0for windows软件完成.

2 结果与分析

2.1 校园体育文化的精神层面分析

体育文化的精神是校园体育文化的灵魂所在,它主要反映在体育观念、导向机制、态度等方面,影响和规范每个学生的体育思想和行为,决定他们的价值取向和思想品质的形成,并成为精神力量激励大学生奋发向上.

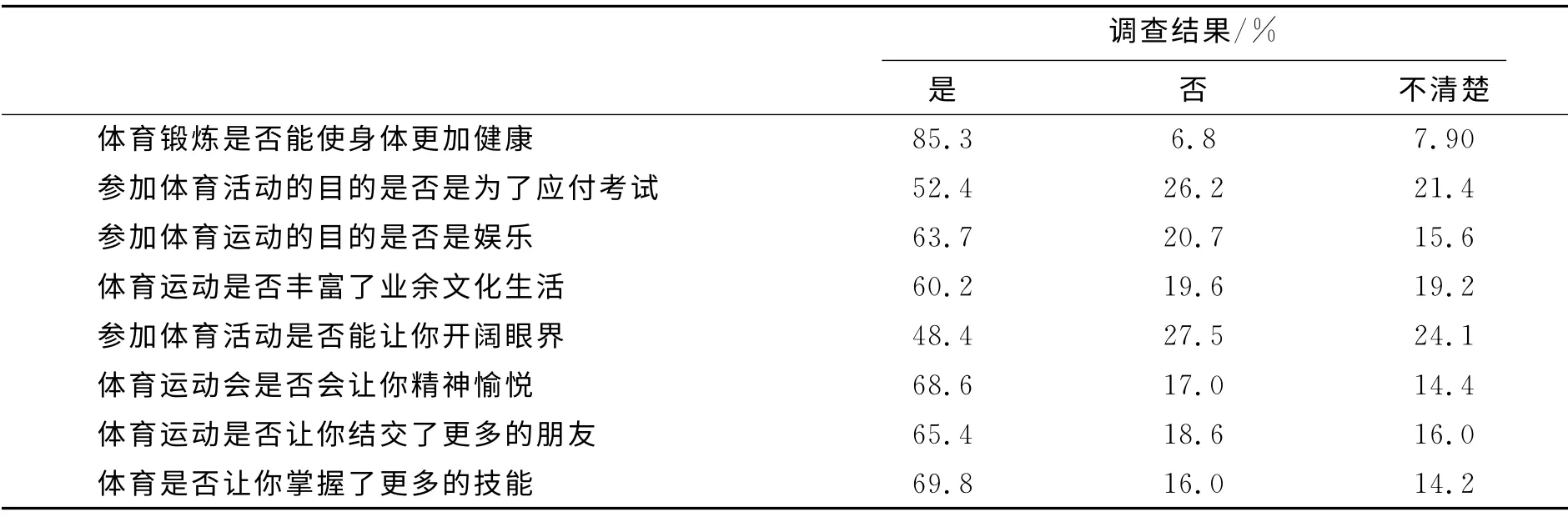

表1 大学生体育观念现状调查表

从表1可以看出,多数学生都持有正确的体育观念,但同时也有学生认为体育只不过是一种自身的强健、自身潜在能力的开发过程,认识仍然停留在传统的、浅显的层面上.对体育的健身功能,大学生持肯定态度的占85.3%.对技能掌握方面的功能,学生持肯定态度的占69.8%.认为体育对智力、情感、人际交往的影响,持肯定态度的有所下降.这些数据和数据变化的趋势告诉我们,学生的体育观念基础扎实、正确,但也更亟需改善提高.调查还显示,在校大学生中感觉校园具有浓郁体育文化氛围的占69.0%,15.6%的大学生不太清楚,另有16.4% 的大学生不认可学校的体育文化氛围.在调查中,大学生反映学校里缺少醒目的体育运动标语和体育标识,课堂之外很少接触有关体育方面的知识,说明校园体育文化精神层面非常薄弱,新建地方性本科院校“升本”后,相当长一段时间还保留在专科层次的管理思想层面上,很难为社会的发展提供正确的价值导向,引领社会前进.

2.2 校园体育文化的物质层面分析

校园体育物质文化主要体现在校园体育场馆器材设施的建设状况方面,体育雕塑及体育宣传栏、报刊栏,他们是意识文化的载体,对学生起到一种潜移默化的陶冶作用[2].物质文化的好坏直接影响大学生的情绪和心理[3].

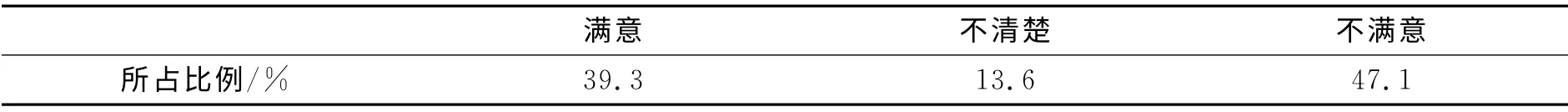

表2 大学生对体育场地、设施满意情况调查表

通过表2可以看出,有39.3%的学生对学校体育的硬件设施满意,有47.1%的学生对学校体育场地设施持不满意,还有13.6% 的大学生对运动场地的态度是无所谓.目前,H 学院有运动场馆面积80000多平方米,其中田径场3个、舞蹈练功房2个、乒乓球馆2个、风雨球场2个、室外篮球场28个,场馆设施比较完善.但是,相对于近两万人的在校生规模,还远远不够.通过调查显示,目前,学校体育场馆状况仍然不能满足广大学生的体育锻炼需求,在经常参加体育运动的学生中,有66.3%的学生抱怨学校的体育活动场地不足,经常影响他们的体育活动;不经常参加体育活动的学生中有49.2%的学生表示体育运动场地短缺是影响他们积极参加课外体育锻炼的原因.通过对校园的观察,学校还没有一处规划有体育象征的雕塑和专门宣传体育的专栏,设有带体育内容的报纸橱窗也很少.究其原因,高等教育的急剧扩大使得新建地方性本科院校得以蓬勃发展,但同时带来的是经费上的短缺,大规模的高等教育和低水平的教育投入形成了反差,大部分学校不得不自筹资金,在保证教学、实验的情况下,导致校园体育物质文化建设滞后,表现为校园标志性体育设施缺失,体育设施不齐全,体育器材设备较差,体育类书籍资料陈旧等状况.

2.3 校园体育文化的制度层面分析

“制度文化形态是指在体育教学、娱乐、竞赛和课外体育锻炼等活动中要求学生共同遵守的规程、行动准则和文化体系,它是在体育教学实践中形成和发展起来,并通过条文固定下来的.”[4]体育制度文化主要包括组织领导、校园体育制度和校园体育传统.H 学院按教育部的要求实施了《大学生体育合格标准》,学校相关文件也将体育课和《大学生体育合格标准》与学生毕业和学位授予挂钩.但在实践过程中却存在问题,通过问卷调查,25.9%的学生表示体育考试和体质测试中存有行为不端现象.为全面贯彻党的教育方针,认真落实“健康第一”的指导思想,切实提高学生体质健康水平,教育部、国家体育总局、共青团中央共同从2007年开始,在全国各级各类学校开展了全国亿万学生阳光体育运动,H 学院也结合实际制订了本校的实施方案.但在实际运行过程中也存在着严重问题,投机取巧、消极锻炼的现象严重,有35.3%的学生表示自己在阳光体育的实行过程中有过违纪现象.新建本科院校希望从根本上转变专科办学的理念,但在实践中,学校上下制度创新的积极性不足,观念的因循守旧、利益权衡以及惯性思维的驱使,使得新建本科校园内新的校园体育制度文化难以形成.

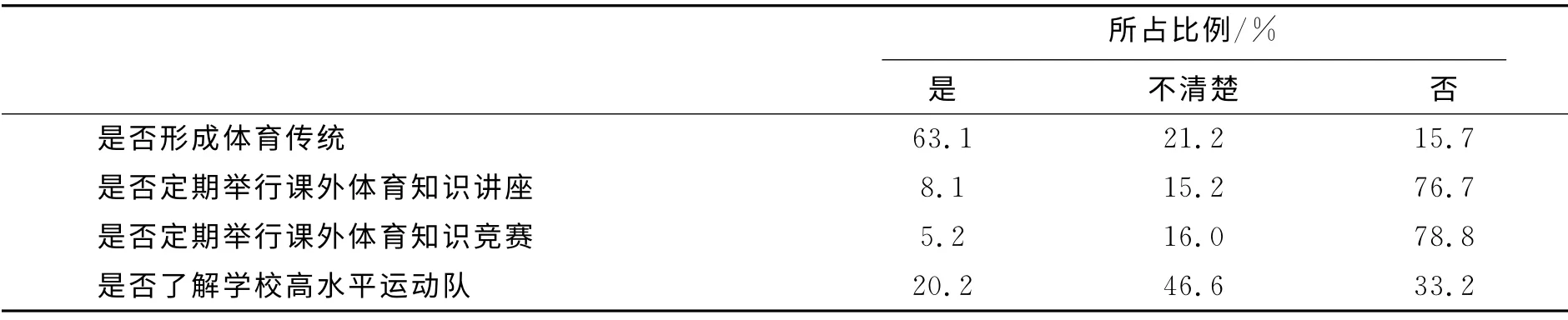

表3 校园体育传统调查表

通过表3可以看出,63.1%的大学生认为学校有体育传统,但是一个突出的问题是学校体育传统活动的开展仍然是运动会、篮球赛等,且没有体育活动的专门组织机构,“一般就是准备搞体育时临时组织一个机构来管理,这样非制度化、非规范化的管理势必影响校园体育文化的发展”[5].通过调查发现,多数大学生认为学校没有定期举行课外体育知识讲座和课外体育知识竞赛.在是否了解学校高水平运动队的调查中,接近80%的大学生选择不清楚或不知道,说明学校高水平运动队虽然在省内比赛中取得了可喜的成绩,但是受制于学校的影响力,很难招收到高水平的运动员,所取得的成绩也难以与老的本科大学相比,影响力和辐射面较小,也间接造成了在促进校园文化建设方面作用要小的结果.以上的调查结果表明,学校体育制度文化极度匮乏,这一文化匮乏现象表现在学校、学生对体育课程考试、国家相关文件实施执行、学生对学校传统以及高水平运动队的认知情况.

2.4 校园体育文化的行为层面分析

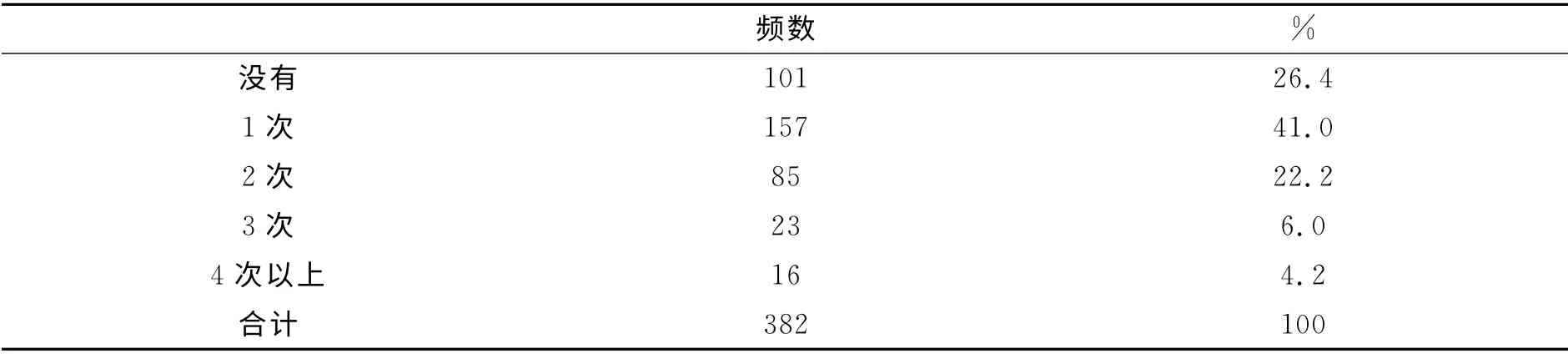

表4 大学生每周课外体育锻炼的次数调查

根据表4可以看出,大学生每周没有进行体育锻炼的为26.4%,进行1次体育锻炼的为41.0%,每周进行4次及以上锻炼的仅为4.2%,说明除正常的体育教学之外,大学生进行课外体育锻炼的情况并不好.此外,在对大学生锻炼项目的选择上,大多数同学选择跑步、篮球等易开展的项目,受制于现有的体育场馆设施是一个原因,这也说明校园内并没有形成体现地域和学校特色的体育活动,体育文化“千篇一律”,缺乏特色.

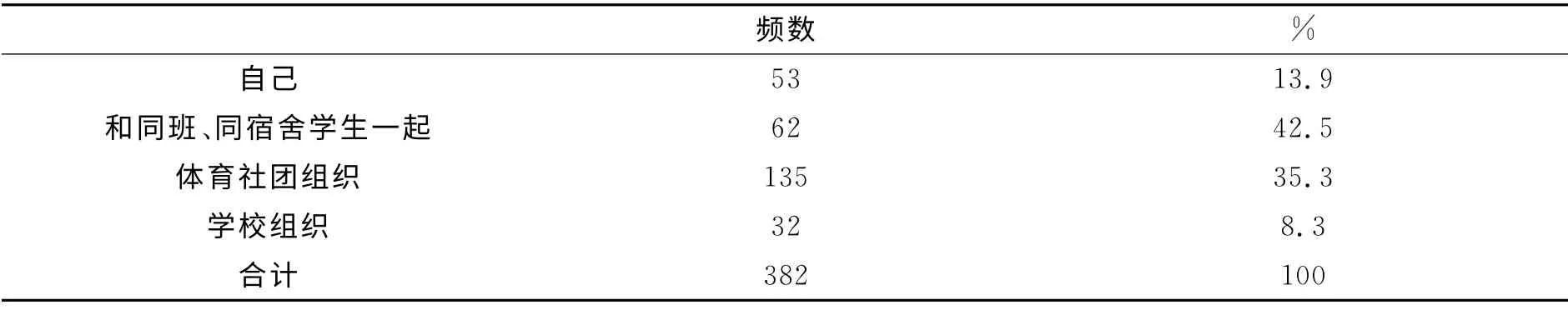

表5 大学生参加课外体育锻炼的形式调查

根据表5可以看出,42.5%的大学生选择和同班、同宿舍学生一起进行课外体育锻炼,选择学校组织的所占比例较少,选择社团的为35.3%,说明学生进行体育锻炼时,有相当一部分大学生还是和同学一起进行,体育社团在活跃校园文化和组织大学生参加体育活动的功能还没有充分发挥.另一方面也表明大学生没有形成规律性的体育锻炼习惯,学校体育锻炼氛围不浓郁.

3 结论与建议

3.1 结论

(1)新建地方性本科院校中多数大学生都持有正确的体育观念,但仍然停留在传统的、浅显层面上,校园体育文化精神层面非常薄弱.

(2)校园体育物质文化滞后,难以满足庞大的大学生群体的体育需求.

(3)在校园体育制度文化上表现出学校、学生对体育课程考试、国家相关文件实施执行制度不健全,学生对学校传统以及高水平运动队的认知情况极度匮乏.

(4)在校园体育文化的行为层面上表现出体育社团在活跃校园文化和组织大学生参加体育活动的功能还没有充分发挥,特色体育项目没有呈现,大学生没有形成规律性的体育锻炼习惯,学校体育锻炼氛围不浓郁.

3.2 建议

(1)加强适合学校自身的校园体育文化理论与实践的研究.新建地方本科院校,一味地照搬传统本科大学的校园体育文化建设是不适当的,错位竞争,差异发展,是新建地方本科院校理智的选择,根据本校地域、历史和体育传统及时准确地总结、概括和升华为客观、理性的认识,形成特色的校园体育精神文化.

(2)新建地方本科院校要利用有限的资金尽可能的加大体育场馆、设施的建设,优化体育场馆、设施的管理,提高体育场馆设施的利用率.通过建设体育雕塑、举办体育板报展示,增设体育橱窗等形式完善高校校园体育文化的物质载体,使师生在无意中接受到体育文化的熏陶.

(3)充分发挥体育制度文化在校园体育文化中的保障作用,根据学校实际,严格贯彻国家体育法规性文件,提高学校体育的管理水平.重视特色高水平运动队建设,积极参加大学生体育赛事,举办或承办具有本校特色或能体现本校优势体育项目的竞赛,提高学校的社会美誉度.

(4)充分发挥学生的骨干作用,因地制宜,加速建立有一定质量的民族类、区域类、基础好、资源优越的体育社团、协会、俱乐部,通过不同的渠道举办各级各类比赛,“以赛带练”,提高学生进行体育锻炼的能力,延长大学生体育锻炼的时间.

[1]王艳云,左成.探析我国高校校园体育文化[J].北京体育大学学报,2006,29(4):1177~1184.

[2]许彩明,王若光.校园体育文化对大学生课外体育锻练的影响[J].吉林体育学院学报,2004,20(3):29.

[3]程育兰.新建本科院校校园文化建设的思考[J].中国成人教育,2007(8):47.

[4]江玉华.高校校园体育文化研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2004,25(1):443.

[5]段雪梅,陈云,黄琦.论高校校园体育文化对构建和谐校园的意义[J].内江科技,2010,40(3):721.