我国侦查羁押制度与比例原则的差距之实证考察

肖建波

(湘潭大学,湖南 湘潭 411105)

我国侦查羁押制度与比例原则的差距之实证考察

肖建波

(湘潭大学,湖南 湘潭 411105)

比例原则具有限制国家权力的行使和保护公民个人权利的重要意义,而我国的侦查羁押制度恰恰存在着国家权力被滥用和公民人身自由受到侵害的问题,背离了比例原则。本文选取我国中部某省X市看守所进行调研,以实证的方法探析我国侦查羁押与比例原则之差距,分析其原因,并提出完善的建议。

侦查羁押;比例原则;司法审查

比例原则是现代各国公法领域普遍遵循的一项重要原则,具有限制国家权力和保护公民个人权利的重要意义。侦查羁押应当遵循的比例原则是指其适用应当妥当、必要、符合比例,不得对犯罪嫌疑人、被告人的人身自由造成非法侵犯,如果为了刑事诉讼目的的实现必须适用,则应当将期限限定在最短时间。其包含三个子原则:一是合目的性,即其适用要符合法定的羁押理由;二是必要性,即在羁押与非羁押措施的选择上,应当以羁押为例外,尽可能选择那些足以替代羁押的非监禁措施[1];三是适当性,即羁押期限应当与被羁押者所涉嫌犯罪的严重程度和可能判处的刑罚成正比例。我国侦查羁押制度在适用中存在着羁押权力被滥用和公民人身自由被侵害的情况,与比例原则存在差距。

一、我国侦查羁押与比例原则的差距

(一)与比例原则合目的性之差距

侦查羁押的合目的性,是指其适用必须符合羁押性强制措施适用的目的。以拘留为例,该措施具有紧急性和临时性两个显著特征,设置的目的有处置紧急情况和适用时间短暂之意,不分情况的一概适用和任意延长其时间都是对其设置目的的违背。我国拘留的适用存在着被普遍适用和任意延长时间的问题。根据《刑事诉讼法》的规定,一般情况下拘留的期限是10天,特殊情况的可延到14天,而“流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子”,可延至37天。笔者通过对X市看守所适用拘留的统计(包括无期限记录者),发现一般情况拘留天数在10日内的,2007年仅占8%,2008年23.8%,2009年28.6%。拘留在14日内三年分别占14.4%,40%,42.6%,而拘留在15~37日的居然逐年升高,分别为13.8%,40%,52.8%。大部分犯罪嫌疑人被随意延长拘留时间,与比例原则要求的合目的性相左。

(二)与比例原则必要性之差距

侦查羁押的必要性,要求在羁押与非羁押措施之间的选择上,应以羁押为例外,尽可能选择非监禁性措施。我国替代羁押措施包括取保候审和监视居住,刑诉法设立这两项强制措施的立法原意便有减少羁押的适用这一目的,然而在实践中,拘留、逮捕这两种羁押措施却被普遍适用。如X市2008年共依法批捕各类刑事犯罪案件1184件2096人,向法院提起公诉1274件2132人,逮捕的案件数和人数分别占到起诉的案件数和人数的92.9%和98.3%,羁押率接近100%。2007~2009年X市看守所的入所人员数分别为689人、772人和616人,而这三年因刑事拘留入所的人员分别为591人、652人和469人,分别占到入所总人数的 85.8%、84.5%和75.8%。因拘留入所的人数每年都占到总人数的80%左右。另外,X市看守所2007~2009年累计羁押249295、230827和216732人,日平均羁押683、631和594人。该看守所共有监室39间,备用监室12间,每间监室可羁押15人,因此该看守所普通监室最多羁押585人,上述三年的数据明显超过这一数字,该看守所羁押人数一直处于满负荷率,羁押性措施被普遍适用。

(三)与比例原则适当性之差距

1.不符合羁押期限应与所涉嫌犯罪的严重程度成正比例的要求

实践中,侦查羁押被普遍适用,在适用时并未区分犯罪嫌疑人、被告人所涉嫌犯罪的严重程度,而且对于羁押的期限没有比例性规定,涉嫌重罪的被羁押人被羁押的期限远远少于涉嫌轻罪的被羁押人被羁押期限的情况时有发生,如2007年X市林某因犯抢夺罪被判处有期徒刑八个月,却被羁押243天,而同年王某因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年,却只被羁押149天,远远少于林某被羁押天数,其所涉嫌犯罪的严重程度明显重于林某,这明显不符合比例原则适当性的要求。

2.不符合羁押期限应与可能判处的刑罚成正比例的要求

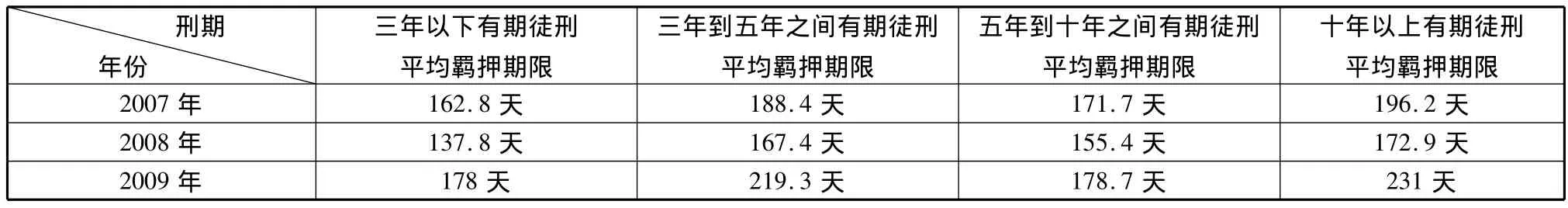

对犯罪嫌疑人、被告人适用羁押,其可能被判处的刑罚是判断其人身危险性和决定其羁押期限的重要依据。下表是对X市2007~2009三年中被判处不同刑罚期限的被羁押人所受羁押平均期限的统计,可以看出:一是判处三年以下有期徒刑的被羁押人的平均期限同被判处五年到十年之间有期徒刑的被羁押人的平均期限相差无几,而二者所判处的刑期却差距很大;二是判处三到五年之间有期徒刑的被羁押人被羁押的平均期限远远高于判处五到十年有期徒刑的被羁押人,而二者刑罚期限以及刑罚严重程度却相差甚远。显然,羁押期限与可能判处的刑罚不成正比例关系,有的反而成反比例关系,背离了比例原则的适当性。

刑期年份三年以下有期徒刑平均羁押期限三年到五年之间有期徒刑平均羁押期限五年到十年之间有期徒刑平均羁押期限十年以上有期徒刑平均羁押期限2007 年 162.8 天 188.4 天 171.7 天 196.2天2008 年 137.8 天 167.4 天 155.4 天 172.9天2009年 178天 219.3天 178.7天 231天

3.不符合羁押期限应当限定在最低程度的要求

按照比例原则的要求,为了刑事诉讼目的的实现而不得不适用羁押时,应当将羁押期限限制在最短时间内。X市看守所2007~2009年三年中被判处拘役刑的人数分别为55人、45人和28人,其中被羁押的期限等于或者高于其被判处刑期的分别是47人、30人和23人,分别占总人数的85.5%、66.7%和82.1%。侦查羁押的适用不但没有在期限上被限定在最低程度内,反而大量出现同刑期相等甚至超过刑期的情形,这显然不符合比例原则的要求。

二、我国侦查羁押制度背离比例原则的原因

(一)我国侦查羁押制度本身问题重重

1.对追诉活动的依附性

在我国,侦查羁押是依附于拘留和逮捕的一种手段,完全依附于追诉活动,这导致:一是侦查羁押在适用条件上同拘留、逮捕相同。有权机关考虑更多的是追诉犯罪的需要,而对于羁押是否具有必要性和适当性,是否符合所应达到的条件则考虑很少;二是侦查羁押的期限同拘留、逮捕相同,且没有最高期限的规定。依附于拘留和逮捕的羁押期限,明显缺乏比例性,其适用没有以涉嫌犯罪的严重程度和可能判处的刑期为依据,更没有将期限限制在最小范围内。我国的羁押是在公安机关控制下的看守所实施的,羁押场所完全依附于侦查机关,这导致:首先,便于侦查机关“有所图”。侦查机关控制羁押场所,便于其获取口供以及有罪证据,也便于“挖余罪,揭同伙”,其工作重点被放在追诉犯罪和挖掘犯罪线索上,很少考虑羁押是否合比例。其次,不利于检察机关不批捕决定的执行。对于不批捕的决定,公安机关会凭借犯罪嫌疑人被羁押在其所控制的看守所中的便利条件,适用其他行政性羁押手段仍然持续其羁押状态。再次,不利于对被羁押者的救济。对于撤销、变更被羁押者强制措施的申请,出于追诉犯罪的目的,侦查机关通常会驳回。羁押场所的依附性是对被羁押者救济的严重阻碍。

2.司法审查的缺失

世界刑法协会《关于刑事诉讼法中的人权问题的决议》指出:审前羁押必须根据法官的命令才能实施,而且应该根据案件的具体情况来做决定。可知侦查羁押的适用要经过司法审查且要符合比例原则。我国目前缺乏侦查羁押的司法审查制度,羁押的适用及期限的延长均由决定机关即公、检机关决定和批准,无需法官的司法审查和授权,这种决定和批准带有明显的行政权色彩。司法审查和授权制度的缺失,造成在侦查羁押的适用上,行政权处于优位且起主导作用,不受司法权的限制,导致有权机关在羁押适用上的权力无限膨胀,对羁押措施的适用更加恣意。

3.救济机制的缺乏

我国侦查羁押的救济方式有两种:一种是公力救济,即公安机关、检察机关主动撤销或者变更羁押措施为取保候审、监视居住等非羁押措施;一种是私力救济,被羁押者或其近亲属、律师提出撤销或者变更羁押为非羁押措施。二者均是针对羁押背离合目的性提出的,提出后均由原决定机关或其上级机关决定,属于行政式的救济方式,缺乏专门的审批机构、人员和程序规定。有权机关为了追诉犯罪的实现极少启动公力救济,而被羁押人缺乏自我权利保护和寻求律师帮助的意识,相应请求通常会被拒绝,私力救济极难实现。这种针对合目的性的救济名存实亡。我国缺乏针对比例原则必要性和适当性的救济机制,这也是侦查羁押的期限与涉案的严重性程度和可能判处刑罚不成比例的重要原因。

(二)我国替代羁押措施适用的严重异化

1.监视居住适用的异化

监视居住的适用本应当起到替代羁押措施的作用,从而体现出不同犯罪嫌疑人、被告人会因涉案严重程度和可能判处刑罚不同而被适用不同的强制措施。然而在实践中监视居住的适用却被严重异化,其性质在一定程度上被认为是对犯罪嫌疑人、被告人的拘禁,成为了一种变相羁押的手段,超期执行的现象比较严重。这导致了那些由羁押措施变更为监视居住的犯罪嫌疑人仍未摆脱被剥夺人身自由的处遇,且其被变相羁押的期限甚至会超过适用羁押措施的犯罪嫌疑人的期限。

2.取保候审适用的异化

取保候审的适用,多以缴纳保证金为取保方式,这一方式成了取保候审适用异化的导火索。由于没收保证金后,没收单位有高达80%的财政返还款,因此通过没收保证金来充实办案经费成了有权机关适用这一替代措施的目的,取保候审也成了一种变相的罚款手段。是否缴纳高额的保证金成为被羁押者是否被适用取保候审的重要条件,这导致了涉嫌案件严重程度相同、可能判处刑罚相同或者更低的犯罪嫌疑人因未缴纳保证金而没有得到适用替代羁押措施的处遇。

(三)我国法院无原则的迁就量刑

我国公、检、法三机关的关系既有合作又有监督和制约,然而实践中三机关更多的是利益上的迁就和妥协,监督和制约被严重忽视,表现在侦查羁押上就是法院的迁就量刑。法院的迁就量刑是指法院在定罪量刑时,根据被告人实际被羁押期限来决定刑罚,如果存在依法应判处低于实际被羁押期限刑期的情况时,人民法院便迁就诉讼拖延,以适用缓刑、免刑或者刑期与羁押期限接近的判法进行变通以折抵实际羁押期限的刑期[2]。X市看守所的记录显示,迁就量刑大量存在,其中2008年的两个案例很典型:一个是罗某盗窃案,罗某因盗窃罪被判处拘役三个月二十天,却被羁押了110天;二是石某非法拘禁案,石某因非法拘禁罪被判处拘役四个月十五天,却被羁押了137天。二者被判处刑期均与其被羁押的期限相同。这两个判决是典型的迁就量刑。法官基于和有权羁押机关的利益关系,即使认为被告人本不应被判处刑罚或者应被判处少于羁押期限的刑期,也做出同羁押期限相同或者接近的判决。这放任了有权机关滥用羁押的行为,造成其在适用羁押时忽视对是否符合比例原则的考量。

三、完善我国侦查羁押制度的建议

(一)建立羁押独立机制

羁押独立是指将羁押同拘留和逮捕分离,使其成为刑诉法明确规定的一种强制措施,具有独立的适用条件和期限。其适用条件应当是被羁押人被适用拘留、逮捕期限届满后,人身危险性仍比较大,变更为非羁押性措施后仍可能有逃避侦查、妨碍审判的进行,毁灭、伪造证据,威胁证人、串供、危害被害人等行为,应当继续剥夺其人身自由。羁押的期限可以依照判处刑罚的不同而定:一是可能判处三年以下有期徒刑的;二是可能判处三年以上五年以下的;三是可能判处五年以上十年以下的;四是可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的。每一类根据其具体情况规定具体的羁押期限。另外,我国实现羁押场所的独立,由警察机关控制羁押场所不利于被羁押者的人权保障和羁押的合比例性,我国应当将羁押场所与侦查机关相分离,将羁押场所设置在其他司法行政机关的领导之下,依据监狱法的有关规定对其进行设置和管理。

(二)建立司法审查机制

建立司法审查机制,是指将适用羁押、延长羁押期限、批准撤销或者变更羁押措施的请求以及审查不同诉讼阶段是否仍有羁押的必要和期限是否适当的权力赋予给法官行使。这一机制可以实现羁押适用程序上的司法化,改变羁押适用行政化的现状,减少不符合羁押条件的、没有必要性和不具有适当性的羁押。实现司法权对行政权的限制,防止和纠正不适当的侦查行为的出现,有利于被羁押者人权和诉讼权利的保护。此外,我国应当建立侦查羁押自动审查制度,如果被羁押者已被羁押了至少三个月,被羁押者和其律师、近亲属等没有因为不服羁押而提起法律救济,法院应当依职权主动对羁押进行审查,审查其适用是否仍然符合法定的羁押理由,有没有必要性及其期限是否具有适当性等情况。当羁押期限超过六个月时,由上一级人民法院依职权主动对羁押进行审查,以确认该羁押是否具有合法性和合比例性。

(三)建立司法救济机制

我国应当建立侦查羁押的司法救济机制,以改变目前公力救济和私力救济形同虚设的现状。建立侦查羁押的司法救济机制,一是赋予被羁押人及其法定代理人、近亲属、辩护人申请撤销、变更羁押措施的权利,被申请的机关为决定适用羁押的有权机关,如果请求被拒绝,申请人可以向人民法院进行申诉,由人民法院进行裁决;二是对于经由人民法院做出羁押决定的,被羁押人应当有权针对该决定向上一级人民法院进行申诉,请求其对羁押的合法性和必要性进行审查并做出裁决。上一级人民法院对于申诉必须受理并做出裁决,且其做出的决定具有强制性,必须得到执行。

(四)废除监视居住,完善取保候审

监视居住这一强制措施,不但适用率极低,而且已经成为一种变相的羁押措施,考虑到其与取保候审的适用条件、被适用人遵守的义务等均相同或相近,实际所要达到的目的与取保候审并无大异,笔者建议废除监视居住,完善并扩大取保候审的适用范围,使取保候审真正起到替代羁押措施的作用。我国应当改变普遍存在的以缴纳高额取保金才获得取保的现状,在取保候审中引入品格证据制度。第一,以品格证据作为取保候审的适用条件之一,在决定是否适用取保候审时,被适用人的品格考察报告作为适用条件;第二,对被取保候审人在一般义务的基础上附加一些义务,如对于涉及家庭暴力的犯罪,附加不得接近被害人的义务等[3];三是建立保证人诚信品格评价机制,即在立法中增加保证人应当具有诚实信用的品格;四是建立取保候审的风险评估机制。借鉴美国的审前服务机构和英国的保释情报组织,建立品格调查与评估的专门机构,对犯罪嫌疑人、被告人进行品格调查,评估对其适用取保候审的风险。

(五)规制法院无原则的迁就量刑

法院无原则的迁就量刑,实际上放任了侦查机关和检察机关对羁押权力的滥用,造成了背离比例原则现象的出现,我国应当采取措施规制法院的迁就量刑。首先,规制法官的自由裁量权。迁就量刑的存在,与法官的自由裁量权过大不无关系。从刑法的规定来看,诸如“处三年以上十年以下有期徒刑”等类似规定大量存在,这样不确定且期限区间过大的规定给了法官很大的自由裁量权,成为迁就量刑的法律依据。我国应当建立量刑指南委员会,规定具体的量刑标准,尽量排除不确定以及过大的刑期期间,规制法官的自由裁量权。其次,法院内部加强对判决的复查,并对迁就量刑做出惩罚性规定。法院应当建立一个专门审查判决的机构,随时审查法官做出的判决,且规定对没有合理理由而做出迁就量刑的法官进行惩罚。第三,法院要做到司法公开和司法透明。法院应当向社会公众一是公开审判的时间、地点和场所,允许社会公众持身份证进行旁听;二是公开裁判的依据,包括各种办案规则、司法解释以及案卷资料,让公众能够了解法院裁判案件到底依据些什么;三是公开审判结果,尤其是法官判决的理由必须公开,也就是公开法官的心证过程,让公众知晓法官判决的心证过程。

[1]陈瑞华.问题与主义之间——刑事诉讼基本问题研究[M].北京:中国人民大学出版社,2003:239.

[2]高一飞.反思司法潜规则[J].政法学刊,2005,(4).

[3]钱洪良.以品格证据为视角看取保候审[J].河北法学,2009,(2).

Empirical Research on Gap between Custody System and Principle of Proportionality

XIAO Jian-bo

(Xiangtan University Xiangtan Hunan China 411105)

The principle of proportionality has important significance in limiting the abuse of state power and protecting citizens’personal rights,but our custody system on the other hand is facing problems regarding the abuse of power and the violation of personal rights,which are just on the contrary of the principlle of proportionality.This paper chooses X city detention center in a province of central China to conduct an empirical research,analyzes the gap between our custody system and the principle of proportionality,analyzes its cause,and proposes some recommendations for its perfection.

Custody and detain;Principle of proportionality;Judicial examination

D631

A

1008-2433(2012)01-0100-04

2011-10-03

肖建波(1986—),男,河北省迁安人,湘潭大学法学院2009级刑事诉讼法学专业硕士研究生。