什么是伪信息?——从元哲学责任、社会使命、科学发展三个角度看

王诚德

(南昌工程学院思政教研部,江西 南昌 330099)

什么是伪信息?

——从元哲学责任、社会使命、科学发展三个角度看

王诚德

(南昌工程学院思政教研部,江西 南昌 330099)

“伪信息”一词虽然在文章中首次被提出,但围绕 “伪信息”,在哲学社会科学研究领域所衍射出来的问题早已成为一种常见发生——如何看待“伪信息”的本质?如何阐释“伪信息”所反映出来的社会相关现象?如何利用该话题所带来的哲学收获、社会效果、科学态度等——这些问题的客观存在,小方面关系到高校哲学社会科学研究症结的解答,一种健康、和谐学术氛围的建设,大方面关系到一个国家发展的步调、民族形象的树立。拟从元哲学责任范畴内分析 “伪信息”的命题之源,从社会使命解构中挖取 “伪信息”的存在原因,从科学发展角度寻找 “伪信息”的生存空间是此次思考的三大特征、也是三条主线。另外,也是想借助于这种思考、研究,去寻求一种新时代下高校哲学社会科学研究的突破口。

伪信息;信息;元哲学责任;社会使命;科学发展

一、思考之源:从元哲学责任范畴分析“伪信息”

“伪信息”听起来是嫁接于信息哲学思维或是原则框架上的一种学术产物、脱离于现实对象,属于不容易在哲学社会科学领域引起深度思考的问题范畴。这一模糊的概念理解使得人们对 “伪信息”的认识沉迷于单纯的感官式界定、解答当中,以致于到今天,我们许多人还未对“伪信息”这一问题进行深入理解,最起码还没有进行系统解读。为了引起、提高人们对“伪信息”的注意水平,探究高校哲学社会科学发展的新突破口,本文拟先从元哲学责任视域对“什么是伪信息”这一问题作初步探讨,以就教于读者。

在当代我国哲学研究疆域中,信息学家们正努力地适应、解读甚至应对来自信息社会的智力挑战,努力地拓展着哲学研究的信息边界。(比如,为信息圈定一些领地——一直在为这些领域得到承认而奋争——通过提供创新的方法论从新的视角介入传统问题。然而,一些由于探讨信息而产生的“伪信息”命题也正不期而遇,它们开始通过传统业已罗列出来的话题而将哲学的情景重新规整,或者他们正悄然跟在逐渐成熟的“信息领域”背后等待着属于自己机会。)虽然我们已经看到,并且肯定,我们(高校、科研机构等)周围的文化研究、社会动向、哲学史以及调节哲学体系发展的动力机制正在朝着信息的时代方向前进:信息越来越重要、信息传递得越来越快、内容研究得越来越复杂。当然,这其中也不可避免地也会掺杂着“伪信息”以及被其(伪信息)干扰的哲学社会科学研究,这些“伪信息”如果形成气候,则会对我们时下的学习、工作、生活的大气候产生不可预测的影响,可能,现在这些影响已经在我们高校以及其他研究机构当中产生并开始长大。那我们又该如何去看待这些“伪信息”的存在呢?细究一下,什么才算是“伪信息”呢?“伪信息”与信息有哪些区别呢?研究“伪信息”对我们自身有何值得借鉴的方法和实际意义呢?

“什么是‘伪信息’”这一思考对于从事信息哲学研究的人来说,算得上是最基本、最明确问题,但也可以称得上最糊涂、最难办的症结。

说它“最基本、最明确”,是因为我们看到了两个比较熟悉、常见的词汇“伪”(Pseudo、inferior)与“信息”(Information)相结合到一起。 “伪”向来就是站在“真”的后面,从哲学责任研究的秉性出发,可以简单称为“不真”,进而将其定格为不常见、不适用等代名词。其次是因为我们研究主体对于“信息”还算比较熟悉,只要我们谈论信息这个概念或者讨论相关的信息哲学问题,就必然要对信息这个基础概念进行理解,这就必然预先设定了我们对于“什么是‘信息’”这个问题的某种回答,否则就连自己想表达什么都不会清楚。

说它“最糊涂、最难办”,原因有几点:其一是关于信息哲学领域的核心问题“什么是信息”还没有得到解答清楚。从哲学研究的常规观点出发,信息的概念问题关系着信息哲学的生命力以及其发展深入方向,从某种意义上讲,还是信息派别之所以成为一个派别的根本。虽然关于信息(Information)的定义在历史上存在很多版本,(比如:1948年,美国数学家、信息论的创始人仙农在题为“通讯的数学理论”的论文中指出:“信息是用来消除随机不定性的东西”;1948年,美国著名数学家、控制论的创始人维纳在《控制论》一书中,指出:“信息就是信息,既非物质,也非能量。”;逆仙农(Shannon)信息定义:信息是确定性的增加。信息是确认肯定性(确定性)的东西。或信息是肯定性的确认。后来,研究者们还将“信息”定义为:事物现象及其属性标识的集合。)但纵观历史,可以明确地断定:人们对信息的定义还存在着一定的“历史性维度影响”,要想在哲学层面给信息下一个比较清晰的、大众基本认同的概念是相当困难的,何况,我们将要探讨的是“伪信息”呢!由此看来,要想给“伪信息”量身打造一个合适的大家基本认同的、确定的、最终的解答概念,是基本不可能的了;其二是因为在哲学社会科学研究领域,信息还没有完全被提升到等同于 “物质”、“精神”等的哲学“基质”、“根基”层面,在普通社会生活中,其还没有完全脱离于大众一般的工程类、计算机类的“数据式”认同。这样讲起来,有时,看似熟悉的“信息”词汇背后也竟然面临着“空白”、“各持一词”等窘状。何况,接下来,我们将要探讨的是“伪信息”!

但今天我们为什么还要冒这样大的风险去探析这个问题呢?是不是摆在“伪信息”前面的不再会是“光明的科学大道”呢?“伪信息”是一门值得高校科研机构去研究的哲学社会科学吗?是一种研究某种存在的“科学”吗?有无规律可谈?自身有没有自己的特殊性质?是属于人文科学呢?还是一种自然科学?还是可以理解为“人文伪科学”?“自然伪科学”?研究这个话题,对于高校哲学社会科学研究有什么值得借鉴、骄傲的地方?如果不研究“伪信息”会有怎样的苦果要吃呢?

面对这些疑问,首先应该不要丧气,我们需要冷静地来纠正的日常可能常常忽视的一个问题:那就是我们日常研究一定要针对“科学”吗?许多哲学家已经给过“否定的回答”,我们的哲学社会科学研究不一定非要盯着“科学”,也可以将自己的眼光转移到“伪科学”方面,获取些价值量较高的成果,“伪科学”目的都是要获取关于对象的知识,揭示对象的性质和规律,获取关于对象尽可能多的“普遍知识”。“伪信息”就属于这一类研究对象之一,研究“伪信息”就是要探寻其中的存在意义,挖掘其中的有价值的问题解决素材,并由此表达某种价值思想,为人的行为提供某种确定性的时下导向,进而也能方便回答“应如何”的问题。

那什么是信息?信息有无真伪之分?“伪信息”是否是信息哲学、哲学、社会生活等范畴当中的一种呢?

如果我们将信息理解为“确定”的存在,那么从字面上理解“伪信息”,“伪信息”就应该是介乎于“不确定”与“确定”之间的某种客观形式。它和“不确定”一样,包含着不准确、不确切、杂乱的、不适用的难于回答的玄妙莫测因素;也是一种“过时的、深刻的、清晰的”确定因素,很难对人们所期待的结果提供一种一劳永逸的答案。我们甚至可以讲“伪信息”理解为介乎于“不确定”与“确定”之间的“无人之域”。通俗认为,信息的真伪之分在原始社会就应该出现了。那是由于某些人不遵循科学原理而去“胡编乱造”或者错误地运用“伪信息”自身去从事实践行为;再加上后来某些被利益冲昏头脑的人所掩盖着的欺诈思维作怪;还有,即便是在现代发达的社会中,随着瞬息万变的社会,环境的不断变迁使得很多信息来不及更新就已经沉淀为“伪信息”。

围绕于“什么是伪信息”,我们需要搞清楚的问题还有以下几点:“伪信息的基本元素有哪些?”、“关注‘伪信息’,对于高校哲学社会科学研究的现实意义与哲学理论维度是什么?”、“‘伪信息’的研究现状怎样?”、“信息与‘伪信息’的研究是否能对称起来进行?”、“人们对于‘伪信息’的研究态度怎样?”等等。

总起来看,对于“伪信息”的界定还是存在着这样的一个过程,那就是“从无本质——写实——考证——追问反思——形成模糊概念——形成逻辑抽象理论-探寻价值出路”。

从哲学规律层面来看,按照信息哲学研究的一般套路,我们还是可以给予“伪信息”体系做一个初步的构建。首先,“伪信息”不是真正意义上面的信息,是“不真实或不实在”[1](P84-93)的信息。 它内容上不能消除随机不定性的东西;不是事物现象及其属性标识的集合,不能行使信息的功能,但形式上又要装扮成信息,即打着信息的旗号行使非信息性的目的,可以视为信息实在的一种反面表现,或不具有实在性的信息。我们可以这样去理解:任何一个尽管本身不是信息却自称是信息的知识领域都叫做“伪信息”。“伪信息”的‘伪’就是假,但又不是一般的假,还要打着旗号装扮为真,伪装为信息。其次,信息分为真信息与“伪信息”。从哲学的高度讲,真伪问题主要是本体论和认识论的问题,信息真伪的根本标准在于是否符合自然以及社会规律,是否能够到达实践目的。如果能够实现预期的目标,则认定为信息真;如果没有到达预期的目标,则认定为信息伪。由此可见,“伪信息”是无效的、失败的信息。也就是说“伪信息”永远不能到达所标榜的信息目标彼岸。当然,也不能排除“伪信息”的偶然成功,比如,某种有效的欺骗,就能使得许多人盲目地追求“水变油”的泡沫喜剧。这里还需要区分“伪信息”与“失败的信息”之间的区别,那就是是否尊重信息规律的客观性。

二、思考之由:从社会使命角度挖取“伪信息”

(一)“伪信息”与信息

在探讨这个问题之前,必须先回答一个问题,那就是信息有哪些特征呢?“伪信息”与信息二者有没有共性呢?二者最主要的区别在哪里?

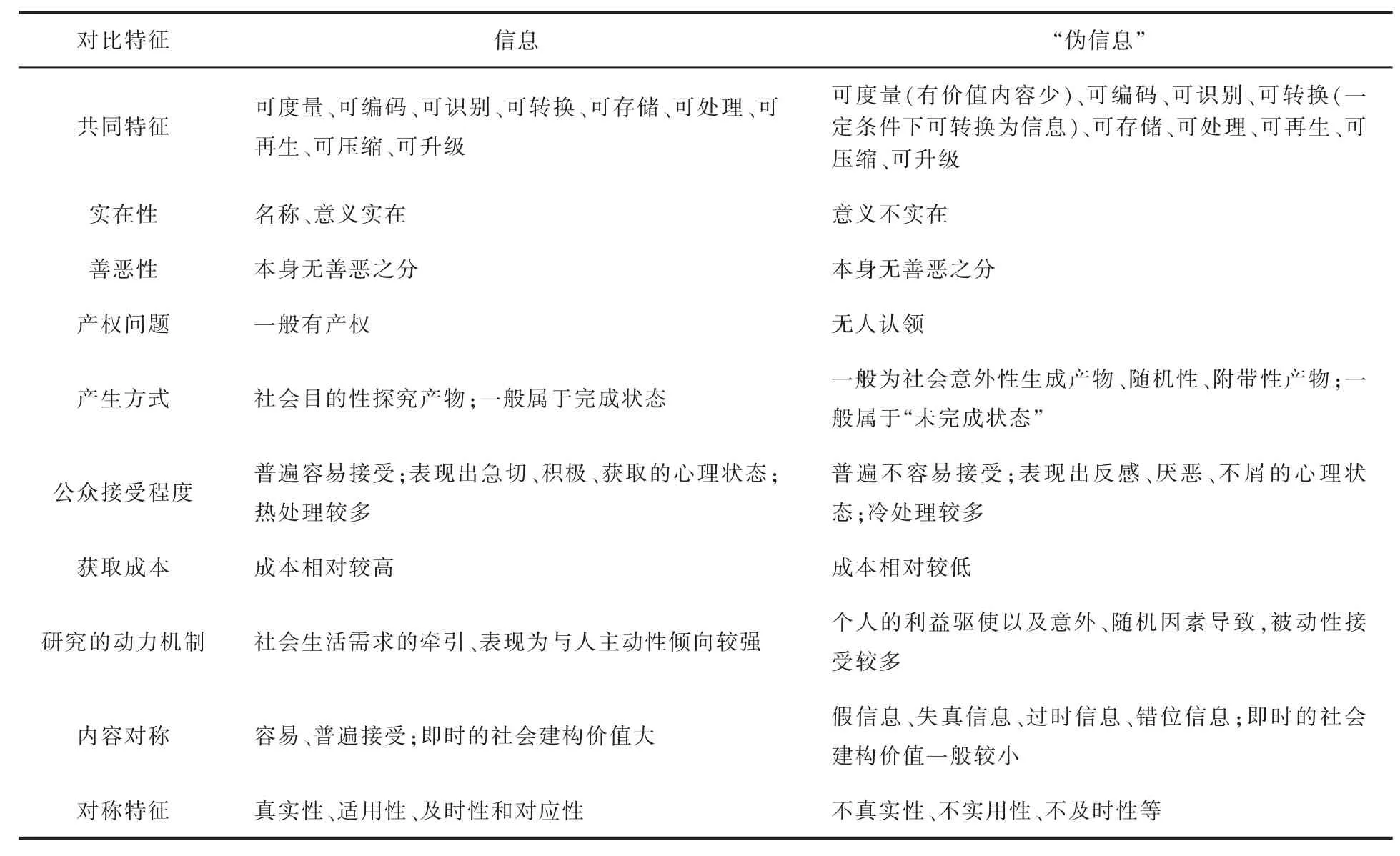

比较于信息的特征,“伪信息”与信息两者也具有十分明显的共性。(如表1)“伪信息”具有可量性(但有价值的内容较少);可转换(在一定的条件下可以转换为信息,如高科技手段);可存储;可处理;可传递;可再生;可压缩;可间接利用(必须经过某种操作或者环境发生改变下的利用)。同时,由于“伪信息”的制造者极其容易忽视经验因素,不关心发展中的环境变化以及时代要求。所以“伪信息”也具有自身的某些个性。首先,“伪信息”并不仅仅是意义名称上的不实在,其功能也因为不能满足人们的需要而被认定为功能上的不实在,从这个层面上讲,“伪信息”由于失去了信息的本质,也就不能算是真实的信息;其次,广义上讲,由于“伪信息”包含着某些信息的特征再加上其在某些条件下有转换为信息的可能,因此也可以被认定为信息的一种范畴。但是值得强调的是,这种“伪信息”是在即时情况下,打着信息的名义,违背基本的科学事实和规律,来进行某种无意义的或者破坏性的活动,仅存下千万分之一的有用性,并且这种有用性还需要经过目标的重新修整以及外在环境的某些改变才行。

但是,信息的真伪不能代表信息的善恶,二者不能混为一谈。一方面信息的伪不一定等同于信息的恶,“伪信息”不一定就是恶信息,如千古以来,人们都在善信存在着长生不老的药品,道术,似乎就是对人谋善的一种信息。由此,我们也可以推断传递“伪信息”的人也不一定就是恶人,也有可能是主观的疏忽以及对科学的理解有误或者是环境的瞬间万变所导致。反过来也成立,信息的恶不一定就是“伪信息”,恶人不一定总是传递“伪信息”。同理辩证对待真信息与善信息。

网络时代下,虚拟化的信息越来越丰盛,由于网络的虚拟化,所导致的言论责任“无人认领”,也可能增加“伪信息”的产生可能,但这并不代表“伪信息”的有无。信息的虚拟化是一种信息的存在状态,是信息的前沿技术,实实在在。所以,从这一点上来讲,真“伪信息”共享了“虚拟化的成果”。

表1 信息与“伪信息”的特征对照

那我们如何甄别“伪信息”呢?这就需要研究清楚几个容易与“伪信息”混淆的概念。

1.假信息。这是“伪信息”最常见的一种形态,从逻辑到内容都没有与自身所打的旗号相符合。比如,新闻报道法航失事飞机中有2名华为员工,而事实上仅有一名华为员工。这就是一条假信息,因为它传递给大众的就是2名华为员工在法航当中,由于总人数确定,而使得国内其他单位放弃了对自己单位出差人员的追踪或者没有主动联系法国大使馆,造成了一定得信息误导。

2.劣信息。经常有人将“伪劣”连用,那么“伪信息”是“劣信息”吗?虽然二者存在着一定的相似点,均可以归类于信息的效用没有得到最大实现。但是严格说来,信息的劣并不是“伪信息”,前者是信息内容的质量问题,而后者主要指内容的真假问题。从字面上理解,劣信息好像达不到“伪信息”所要求的那样形式效果;但是“伪信息”好像根本不具备自身的要求使命。当然,二者也极其容易发生转换。“劣”到极致,到失去自身的功能就是伪。目前,我们高校哲学社会科学研究当中也存在很多的“劣信息”、“伪信息”,关注这些,有助于通一通长久以来这个行业积累下来的老问题,给自己一个高度的研究定位,不至于在一个死胡同里面打转转,浪费了研究动力不说,还没有起到社会期待的效果。

3.膨胀的信息。 考察“伪信息”的“伪”,又不能仅仅单纯地看其是否有效,更要看其是否吹嘘、夸大其功能。那些社会以及试验中的信息,尽管有时无结果,但是只要不是吹嘘,就不是“伪信息”。“伪信息”一定是名不副实的信息。当然“伪信息”也可能存在伪的程度问题:如果名不副实,究竟夸大了多少呢?1%还是99%?如果某种药品的功能被夸大到能治百病,这就是一种极其严重的信息错误,如果隐瞒副作用,恐怕结果就更可怕了;如果一种药品是一种消灭30多种炎症,而大夫传递的信息仅仅是能够治疗淋巴炎,这样的信息伪影响就很小,只要患者以及环境稍加调整,就能弥补“伪信息”的影响。当然在今天医学知识逐步发达的情况下,这样的“伪信息”所能产生的影响也在逐步受到局限,“灵丹妙药”的神话在真信息的影响下,总体上逐渐走向颓势。

4.“自私”的信息。“伪信息”的存在还有着一定价值意义:“伪信息”一旦成为故意往往表征着一种小部分群体的利益。这部分主体往往采用欺骗的手段、行为进而去做一些影响社会的事情。当然还存在一种“伪信息”,那就是这种“伪信息”虽然产生出来,但是大众由于已经了解信息的真实情况,所以,把这样的“伪信息”仅仅当做一种观赏,甚至是娱乐来看,不对外产生任何不利的结果。当然“伪信息”的动机也存在好坏之分。有的人出发点可能是好的,但是由于工具的有效或者是环境的瞬息万变而传递出“伪信息”。可能还存在“歪打正着的‘伪信息’”,本意是恶的,也没有合理规范信息采集过程,但是结果却是积极的正确的,恐怕这样的“伪信息”是极其缺乏的。

5.跨越时代的信息。还有一种信息,它在产生的时代总是不真实的,遇到层层的阻挠,也被时代认定为“伪信息”。但是随着社会的前进,有很多已经被官方社会抛弃的信息重新焕发青春活力。这样的信息不是“伪信息”,因为这种信息没有违背科学规律而仅仅是信息的一种产生与生存过程。所以,判断真“伪信息”,我们还要注意历史性因素,但是有一点可以肯定,超越历史的不一定是错的,但是被历史规律抛弃的一定是错的。这一点特别需要我们高校哲学社会科学研究者高度关注:如何把握研究的高度与现实社会的教导、说服,不至于自己站得太高,脱离了群众,感觉整天就像飘在云端,高高在上。最惨得莫过于“超前的信息研究者”被“落后的时代”抛弃,岂不悲哉!

(二)“伪信息”存在的社会使命

提出和探讨“伪信息”的意义是多方面的,理论上有助于我们从反面审视那些经常处于正面的信息,从“信息不是什么”来验证信息的真伪、研究的意义有无。由此,我们的分析也提升到了一定的哲学高度。

1.我们现在可以确定的是“伪信息”不具有时下的科学性,不具备功能的实在性。不具备信息的本质,但又有信息形式上的基本组成。这就要求我们不能将视野局限在信息的华丽外衣上,应该积极主动地去挖掘信息背后的实质内容,更好地利用信息,使得“伪信息”变成有效信息,为我所用。同时,信息的真伪在一定程度上面也体现着一种民族的精神,应该积极树立正确的信息观,那就是传播真信息,利用真信息,拒绝“伪信息”,改造“伪信息”,利用“伪信息”当中的有价值部分。

2.这里无疑揭示出真信息与“伪信息”的标准界定问题。必须符合客观规律,当然又不能绝对化地去对待。因为随着人类的社会发展,一些不可能的信息可能逐渐变成现实,现时代消化不了的东西,未来的某个时代可能能用。这种辩证的办法开阔了我们高校哲学社会科学研究的视野。

3.有助于信息自身概念的平台搭建。信息作为一种未来社会基本概念,现在正在不断超越发展,成为哲学领域的一块明珠。而“伪信息”的提出则有利于去解答、诠释一些这方面所包含的问题,进而将信息轮廓更加呈现在学者们面前,以供交流。

4.信息的真伪的提出,也给我国的哲学繁荣、社会发展、政治建设等添砖加瓦,现代社会思想阵地的争夺越来越加隐藏,区别信息真伪,对于一个国家一个民族的意义重大,由于高校研究者一般还存在教育的使命,所以拓展研究领域,特别是对于处在青少年阶段的学生来言,意义更加不可估量!

三、思考之法:从对称性视域中探析信息与“伪信息”的科学发展

纵观自然科学以及其它一些领域,在研究传统与现代、科技与人文、感性与理性、心理与生理特征等对等存在的双方时,学者们对于这些问题的表述一般借鉴“矛盾分析方法”,[2](P377-382)在充分辩证地看待彼此的优缺点后,提出了一些观点。“矛盾性分析方法”固然可以使用。但是这种方法中的“斗争性”一般被特别推崇,“统一性、相似性”则在相比之下,容易被人们忽视。作为“伪信息”,由于其概念内涵、特征、探讨意义等许多理论层理尚在构建之中,所以还没有“合适的”对立面作为参考,因此首先需要解决“伪信息”学说的构建问题。反思自然学科,有关“对应性”特征较强的研究方法就是“对称性方法”。“对称性方法的哲学实质在于对立统一方法,但是它又与一般的矛盾分析方法不同,对称性方法是一种特殊的矛盾分析方法,它抓住矛盾双方的一致性和平衡性,并根据对称性原理,或者从已知的矛盾一方预言未知的矛盾另一方,或者从矛盾双方的非平衡性预言到矛盾双方的平衡对称性。 ”[3](P18)由于信息的研究成果已经比较丰硕,我们无疑可以结合使用对称性方法,在与信息对照互鉴当中,我们能够发现“伪信息”学说的一些潜在特征。

对于“伪信息”学说立论的有效性来讲,方法的选择十分重要。对称性方法在该领域的系统应用,将有可能使其在以下几个方面取得突破性进展。

首先,对称性方法将成为“伪信息”被人们深化认识的催化剂。可以从两个方面来诠释:第一个方面是自“伪信息”学说产生以来,一些争议性问题也随之而来:“伪信息”作为获取的一项手段,其本身所具有的信息能够与人们心目中传统的信息相融合吗?“伪信息”使用的风险性大吗?它能解决一些现实问题吗?它与已经被人们公认的“谎言”、“妖言惑众”等等类似危害性数据所带来的影响之间有什么样关系?人们怎样处理“伪信息”?“伪信息”与人的本质有没有直接的关联?获取“伪信息”是否意味着人的本质的某种改变?影响人们处理“伪信息”的途径有哪些?如何评价“伪信息”等一系列问题由此涌现出来。怎样解决人们的这些疑惑呢?在未来的一段时间内,由于信息依旧会把握着绝对的话语权,如果我们利用信息与“伪信息”之间的逻辑对称性,将一些丰富的研究经验移植到“伪信息”这个新兴领域,从而促使其系统理论得到更加理想化的界定、传播,有利于人们对其产生的认识不断深化、不断拓展;第二个方面是对称性方法的使用能够推动信息、“伪信息”的研究视角多元化。对称性方法虽是构建“伪信息”的重要角度,但并非唯一的角度,它无疑可以启发我们去开掘一些其它的探索途径,这对刚刚萌芽的“伪信息”学说是有利的,可以拓宽其理论研究视角,使其本质尽快地展现,进而在实践中为更多的人服务。

其次,对称性方法使“伪信息”与信息的理论特征对照起来,从而能够得到互相借鉴的“意外收获”。对称性方法在信息领域的提出不仅仅能够突出“伪信息”问题,而且它亦有益于凸现出信息的整体内涵。随着人们对“伪信息”与信息的内涵外延、特征、获取方法、影响因素、社会意义等一些方面进行对照,就会更加清晰地总结出二者的内在实质与现象表现,进而有利于人们更加深刻地审视信息本质本身。由此可以看来,对称性方法绝不仅仅是在“哄抬”“伪信息”的学术、应用价值,而是为“伪信息”与信息的研究共同提供新的原则和方法。它像一面镜子,能够给予对照双方彼此的影子,互相展示自身的优缺点,信息的研究需要这样的方法。

[1]肖峰.哲学视域中的技术[M].北京:人民出版社,2007.

[2]肖峰,王诚德.论对称性视野中的技术性幸福感[J].东北大学学报:社会科学版,2008(5).

[3]朱亚宗.对称性方法初探[J].哲学研究,1984(2).

What is Pseudo-Information?

WANG Cheng-de

(Department of Humanity and Social Sciences, Nanchang Institute of Technology,Nanchang 330099, China)

Though the name of “Pseudo-Information”was for the first time advanced in this article,the questions around the fact have been common occurrence in the field of philosophy and social science.The questions not only affect the solutions of complexities in philosophical social science studies and the healthy and harmonic academic development,but also the schedule of national progress and construction of national identity. This paper is speculations on “pseudo-information” in three perspectives:analysis of its propositional source in terms of meta-philosophical responsibility,revelation of reasons for its existence in terms of the deconstruction of social missions;and survey of its existential space in terms of scientific development.Such speculations and explorations are also aimed to search a breakthrough for contemporary philosophical and social science studies in universities through.

pseudo-information;information;meta-philosophical responsibility;social mission;scientific development

B0-0

A

10.3969/j.issn.1674-8107.2012.02.009

1674-8107(2012)02-0054-06

2011-12-27

江西省高校人文社科项目“服务学习:中国大学生志愿服务进路的探求”(项目编号:MKS1142)。

王诚德(1983-),男,山东德州人,讲师,硕士,主要从事马克思主义理论与青年教育研究。

韩 曦)