自正模型模式实证研究

佘阿莉

(宿迁学院外语系,江苏宿迁223800)

二语习得主要研究人们在掌握母语后获得第二语言的过程和规律。作为一门独立的学科,它兴起于上世纪60年代末、70年代初,其标志为中介语理论的提出,迄今已有四十余年的历史。近年来,二语习得研究的领域不断拓宽,各种理论和学说不断涌现,研究方法和手段日益科学化和多样化。但有代表性、影响较大的理论都来自国外,国内学界对二语习得理论方面作专门的、深入的研究相对较少。本文以建构主义学习理论为指导,提出自正模型模式,并通过实证研究来检验该模式对第二语言习得的影响,希望能为二语习得的研究提供一些有益的参考。

一、国内外二语习得研究回顾

(一)国外二语习得研究回顾

纵观二语习得这四十余年的研究历史,“这期间,大约有60余种理论、模式、假设及理论框架不断涌现”。[2]其中影响较大、比较有代表性的有:

1、Lado的对比分析假说。该假说认为只要通过对比母语和目的语,找出它们之间差异之处,就能预测学习者的困难,也就是说差异(difference)=困难 (difficulty)。

2、Corder的偏误分析理论。该理论认为学习者使用的语言具有系统性和不稳定性,代表了学习者的过渡能力;二语学习者所犯的错误和儿童学习母语时所犯的错误一样;错误代表的是二语学习者现有语法知识和目的语之间的差距,可以显示学习者二语习得过程的轨迹。[3]

3、Selinker等人提出的中介语理论。该理论认为二语习得过程中学习者不会直接从母语到达目的语,“整个学习过程伴随着母语规则迁移和目的语规则泛化”。[4]该理论的意义在于把学习者特有的语言系统作为一个独立的系统来考察,标志着 “二语习得研究作为独立研究领域的开始”。[5]

4、Krashen 提出的监察模式。该模式由五个假说组成,即:习得与学习假说,监察假说,输入假说,情感过滤假说,自然习得顺序假说。“输人假说”是该模式核心内容。克氏认为 “可理解的语言输入”才能对第二语言习得产生积极作用。监察模式是二语习得研究中较为全面的理论,“但其中也还有很多问题,象如何区分 ‘获得’与‘学习’?如何描写控制调节过程以及语言应用的多变性?”[6]

5、Chomsky 提出的共同语法假设。该假设认为,“人类语言获得过程是大脑中的语言机制与其它人脑器官相互作用的结果。人的语言机制是由一系列具有不同参数 (parameters)的语言规律组成。语言获得过程并不是杂乱地获得具体语言结构的过程,而是根据所接触的语言材料建立语言参数值的过程”。[6]

除上述五种理论之外,还有一些理论或假设从不同的角度探讨和研究二语习得,如文化调节模式、语言控制模式、话语分析理论、多变语言能力模式以及神经功能理论等。[1]

(二)国内二语习得研究回顾

国内二语习得研究发展大致可以分为两个阶段。

第一阶段 (1984~1993):国外二语习得理论的译介和教学应用

这一时期,国内二语习得研究一方面体现在译介国外二语习得理论,包括理论和研究综述,中介语研究,外部因素研究等;另一方面是就课堂教学开展二语习得研究。

第二阶段 (1994至今):理论研究和数据库人才体系深入发展

在此期间,国外二语习得研究原著得到较系统引进;国内学者相继出版了研究专著和论文集;国家级科研课题相继立项,语料库、人才体系建设也得到深入发展。

但国内二语习得研究还存在不少不足之处。首先,理论体系并未确立,理论研究还处于少人问津的状态,理论建设似乎还未真正起步,据笔者初步调查,“近十年期间,国内各级期刊上公开发表的有关二语习得理论建设的文章不超过10篇”。[2]其次,理论研究尚存方法问题,大多研究仍采用量化研究,而质化研究则较少,定量和定性研究不能有机结合。鉴于国内外二语习得研究现状,本文以建构主义学习理论为指导,提出自正模型模式。

二、自正模型模式概念及理论阐释

(一)概念

传统的对比分析理论认为对比母语和目的语,就可以预测出学习者遇到的困难。本文提出的自正模型模式可以分为以下六步:第一步,翻译,学习者把母语译成目的语。第二步,比较,比较学习者语言与目的语,找出与目的语有差异的地方。第三步,分析,分析这些差异产生的原因。第四步,自正,把有差异或有偏误的地方按照目的语规则和形式重建。第五步,记忆,摈弃学习者语言中的偏误句,铭记目的语中原型句。第六步,重现,在其它类似的场景里把目的中原型句重现出来。这六步可以用图表表示为以下工作模型:

图1 自正模型模式概念

(二)自正模型模式的理论依据

1.篇章语言学

传统的教学以教师讲授语言点为主,事实上掌握了大纲要求的语法知识和词汇而说不出或写不出几个正确语句的人也不在少数。这应该说是只注重句、词教学,不注重篇章生产与解读过程带来的缺憾。而自正模型模式中学生先对给定文章进行翻译,在与目的语比较、分析并更正偏误后再到课堂上听教师讲解。课堂上教师并不对语言点进行解释,而是运用篇章语言学有关理论从语篇的角度对文章进行分析,使教师的注意力“从单一的句子教学法转移到篇章层次上来”。[7]

2、建构主义理论

建构主义理论的核心是以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构,而不是像传统教学那样,只是把知识从教师头脑中传送到学生的笔记本上。[8]自正模型中,学习者先翻译母语,然后对比学习者自身语言与目的语,在找出差异或错误后按照目的语语言规则重建学习者语言。在这个过程中,学习者不是被动地接受信息刺激,而是主动地建构意义,是根据自己的经验背景对外部信息进行主动的选择、加工和处理,从而获得自己的理解。教师成为语言学习的设计者、组织者和指导者,学习者是语言知识的建构者和实践者。教师帮助学生掌握学习方法,学会学习,增强学习者主体意识和自主学习能力,促进学习者身心健康成长。

3、信息加工原理

现代信息加工心理学家将人类的学习过程看成是信息加工过程,并运用计算机处理信息的过程来说明人类的学习和信息加工过程 (见图2)。

图2 学习和记忆的信息加工模式图

信息加工过程可以分为三个阶段:注意刺激、刺激编码、信息的贮存与提取。[9]自正模型的第一步翻译类似于第一阶段的注意刺激。学习者从环境接受刺激 (给定文章翻译)从而激活受纳器,受纳器将刺激 (给定文章翻译)转换成神经信息,然后进入感觉登记器。接下来的比较、分析、自正步骤类似于第二阶段的刺激编码,信息经过转换 (比较、分析、自正)后进入工作记忆(即短时记忆),信息在这里停留有限,然后被进一步加工 (即编码)转换成概念形式或有意义形式进入长时记忆。记忆和重现类似于第三阶段的贮存与提取。在长时记忆中,信息以编码形式贮存 (即记忆),并在需要使用时通过提取线索回到工作记忆中,或与其它新的输入材料 (即新的编码材料)加以结合,或转而激活反应发生器,转化为外显行为——即重现。

三、自正模型假说实证研究

(一)研究目的

本研究旨在考察自正模型模式对非英语专业本科学生的二语习得效果,研究的主要问题是:自正模型模式对非英语专业本科学生的二语习得能力的提高有何影响?

(二)研究设计

为探索自正模型对非英语专业本科学生二语习得能力的影响,本研究采用对照教学方式,A班 (实验班)采用自正模型模式,B 班 (对照班)采用常规教学模式,即以教师讲授语言知识为主。两班所用材料一致,均为新体验大学英语读写教程 (第一版)第一册。一学年教学实验后,检验学生二语习得能力变化。

1、研究对象和时间

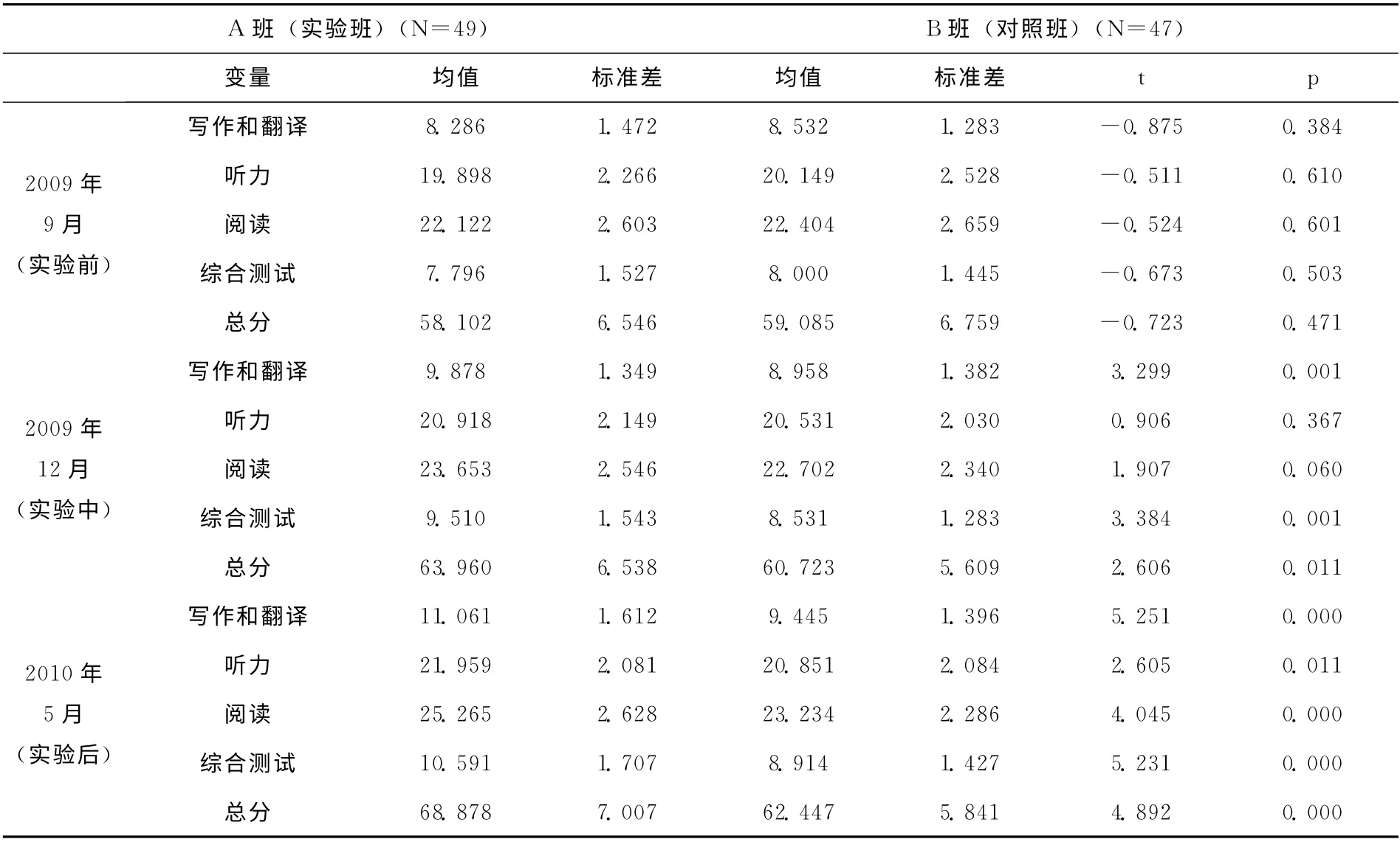

在S学院2009级本科刚入学新生中随机抽取两个自然班,一班为A 班 (实验班),机械自动化专业,49 人 (33 男生,16 女生),另一班为B 班 (对照班),工商管理专业,47 人 (27男生,20女生)。从进校时的高考成绩看,A 班的高考英语平均成绩为85分,B 班的高考英语平均成绩为88分。学生的基础英语能力大致相当。另外本研究对刚进校时的摸底考试成绩进行了分析,两班学生在二语习得能力上也不呈显著性差异 (t=-0.723,p=0.471) (见表3)。实验时间为2009年9月至2010年5月。

2、调查工具

本研究中测量学生二语习得能力的工具为大学英语四级考试真题(满分按100分计算),内容包含写作和翻译 (15 分)、听力 (35 分)、阅读(35分)以及综合测试(15分)分项。每次批阅,客观题部分由机器读卡,主观题部分均由笔者本人完成,因而每次考试成绩有较高的可比性。

3、实验过程

本实验跨越两个学期,A 班和B 班每周6课时 (精读4课时,听说2课时),均为自然班上课。A 班采用自正模型模式,精读课所用语料为新体验大学英语读写教程 (第一版)第一册。A 班在课前得到所学课文汉语译文,并按自正模型模式要求进行翻译、比较、分析和自正。课堂上采用合作式教学,教师的主要工作是答疑并运用篇章语言学有关理论对所学文章进行评析。B班用常规模式学习同样的教材,即课堂上以教师讲授语言点为主。参加本实验研究的学生共参加实验前 (2009,9)、实验中 (2009,12)以及实验后 (2010,5)的三次考试。

(三)数据分析

本研究采用SPSS19.0对收集到的参加实验研究的学生的三次成绩 (2009,9;2009,12;2010,5)数据进行统计分析,并对他们的英语语言能力进行t检验,以确定两组学生的差异。

表1 学习者二语习得能力t检验比较表

根据数据统计,实验前 (2009 年9 月)的成绩A 班和B 班学生在英语语言能力上没有显著性差异 (t=-0.723,p=0.471)。一学期教学实验后,A 班的总体语言能力有了一定提高(t=2.606,p=0.011)。一学年教学实验后,A班总体语言能力明显高于对照班,呈显著性差异(t=4.892,p=0.000)。具体来说,A 班在产出性技能提高方面明显优于对照组,比如写作和翻译(t=5.251,p=0.000)、综合测试 (t=5.231,p=0.000)。在接受性技能方面,如阅读(t=4.045,p=0.000),A 班学生也占据明显优势。但听力的优势没有阅读那么明显,这也提醒本模型需要注意和加强听力方面的练习。

(四)结果与讨论

本研究使用SPSS19.0对S学院非英语专业本科生运用自正模型模式学习英语进行研究,实验结果表明:运用自正模型模式进行学习的学生,听说读写能力明显优于按照常规模式学习的学生。因此我们可以得出以下结论:自正模型模式对学习者二语习得能力的提高有全面的帮助。

四、实验启示

自正模型模式给二语研究教学和研究提供了一种新的模式,通过实验,笔者发现该项研究也留给我们一些启示:

(一)发现学习

发现学习是指学生在学习情境中通过自己的探索来获得问题答案的学习方式。布鲁纳认为,学习、了解一般的原理原则固然很重要,但尤其重要的是形成发现的态度和方法。[10]自正模型中教师不是对学生进行固定知识的灌输,而是在翻译、分析、比较的过程中启发学生自己主动去求取知识与组织知识。教师不是把学生当成一个活动的书橱,而是教学生如何思维,教他们学习如何像历史学家研究分析史料那样,从求知过程中去组织属于他自己的知识,自正模型模式是探索知识的过程,而非被动承受知识的过程。

(二)有意义学习

奥苏贝尔提出课堂教学中学生以有意义学习为主。有意义学习过程的实质就是符号所代表的新知识与学习者认知结构中已有的观念建立起实质性的联系。[9]学习者能否习得新信息,主要取决于他们认知结构中已有的相关概念。有意义学习是通过新信息与学生认知结构中已有的相关概念的相互作用才得以发生的。自正模型中,学习者在比较、分析学习者语言与目的语时,自身认知结构中已有的相关概念与新信息发生相互作用,这种相互作用的结果导致了新旧知识的意义的同化。

(三)按需设置教学及教材

根据克拉申的i+1原则 (i指学习者现有的语言知识水平,1是当前语言知识与下一阶段语言知识之间的距离),“只有当学习者接触到略高于其自身水平的语言材料,才能对学习者语言发展产生积极的影响”。[11]自正模型中所用语料需在对学校、学生进行调研基础上,选择合适的教材,学习者才能 “根据自己的水平通过不断地努力以及吸收所接触的语言材料,逐渐提高其使用目的语的技能”。[12]否则如果所用语料太难或仅仅包括学习者已经掌握的知识对语言学习则没有什么太大意义。

(四)建构教师理论

“教师理论的建构是教师信念的理论化”。[13]后教学法理论要求外语教师在教学过程中创建属于自己的理论。笔者在长期的外语教学中,不断总结、实践,不断反思、修订,在消化、吸收多种有关外语教学理论的基础上提出具有鲜明特色的自正模型模式,这正是后教学法理论的完美实践。

五、结语

本文在回顾国内外二语习得的研究基础上,以建构主义理论为指导,结合篇章语言学有关理论和信息加工理论,提出二语习得的自正模型模式,并通过实验对该模式进行实证研究,以期能为二语习得研究提供一些新的思路和视角。

[1]Ellis,R.1999.Understanding Second Language Acquisition [M].上海:上海外语教育出版社,1999:251,255,259,266,271.

[2]李茜.2011,二语习得理论分野之原因及趋势探析 [J].海外英语,2011 (10):337,338.

[3]刘颂浩.第二语言习得导论 [M].北京:世界图书出版公司北京公司,2007:94.

[4]王红羽.第二语言习得理论主要流派的观点及思考 [J].时代报告,2011 (10下):121.

[5]文秋芳,王立非.二语习得研究方法35年:回顾与思考 [J].外国语,2004 (4):18.

[6]靳洪刚.语言获得理论研究 [M].北京:中国社会科学出版社,1997:184,187.

[7]刘辰诞.教学篇章语言学 [M].上海:上海外语教育出版社,1999:15.

[8]洪显利.教育心理学的经典理论及其应用 [M].北京:北京大学出版社,2011:187.

[9]张庆宗.外语学与教的心理学原理 [M].北京:外语教学与研究出版社,2011:14,18.

[10]桑青松.学习心理研究 [M].合肥:安徽人民出版社,2010:52.

[11]李俏.二语习得和外语教学的认知心理学探讨 [J].课程· 教材·教法,2005 (11):41.

[12]罗立胜.克拉申语言输入说与外语教学 [J].清华大学学报 (哲学社会科学版),2004 (4):72.

[13]胡亦杰.后教学法语境中的教师理论建构 [J].深圳大学学报 (人文社会科学版),2004 (7):123.