从“蚁族”视角分析高等教育对社会流动的影响

廉 思

(对外经济贸易大学青年发展研究中心)

从“蚁族”视角分析高等教育对社会流动的影响

廉 思

(对外经济贸易大学青年发展研究中心)

作为受过高等教育的低收入群体,“蚁族”的出现反映了我国高等教育制度近10年来的变迁。课题组于2010年通过实地调查北京、上海、广州、武汉、西安、重庆、南京7个城市的“蚁族”群体生存现状,对“蚁族”的教育背景和就业状况进行了研究。结果显示:“蚁族”的学历层次在自然升高,专业选择呈现出迎合市场和社会的功利主义倾向,且存在着家庭社会经济地位越高受教育层次越高的趋势。这些变化表明,当前的高等教育作为底层青年改变命运的通道正在变宰,在某种程度上更像是一个加剧社会阶层分化的助推器。

蚁族;高等教育;社会流动

2003年,首批扩招大学生进入社会,与下岗再就业职工和民工潮汇聚成就业洪峰,造成我国就业压力空前增大。据国家教育部公告显示,2011年全国普通高校毕业生规模达到660万人。与此同时,中国社会正经历城市化、人口结构转变、劳动力市场转型、高等教育体制改革等一系列结构性因素的变化。在这些因素的综合作用下,近年来,在中国的城市特别是大城市中逐渐出现了一个以刚毕业大学生为主体的新群体——“高校毕业生低收入聚居群体”,别称“蚁族”。“蚁族”的出现与中国高等教育制度紧密相连。1949年新中国成立后,中国高等教育体系逐步完善,成为社会成员向上流动的重要途径,底层青年通过接受高等教育改变自己的命运,实现地位的提高和身份的改变。1999年,中国高等教育理念从精英教育向大众化教育转变,开始实行扩招政策,高等教育规模逐年扩大。这种复杂性并非仅体现在数量上,而是从质上改变了高等教育的结构和特点,“蚁族”正是伴随着高等教育上述变化出现的产物。本课题组于2010年3—11月,在北京、上海、广州等7个城市的“蚁族”聚居地采用直接入户的方式进行问卷调查,发放问卷5161份,回收有效问卷4807份,回收率为93.1%

一、“蚁族”的教育背景

(一)学历层次

课题组将“蚁族”的学历层次分为国民教育系列本科、成人/民办系列本科、国民教育系列大专、成人/民办系列大专、专升本和研究生六大类。

对“蚁族”的学历层次的调查发现,比例最高的为国民教育系列本科,占到总数的49.8%,其次为国民教育系列大专,比例为22.4%,成人/民办系列本科与专科的比例分别为7.2%与9.3%,研究生以上比例为7.2%。通过与2009年的调查数据进行对比发现,两次调查中比例最高的均为国民教育系列本科;变化最大的是研究生以上学历的比例,从2009年的1.6%增加到2010年的7.2%,本科学历也从31.9%上升到49.8%。可见,“蚁族”的学历层次在逐步提升。

从高校分布来看,普通院校比重最高,为52.3%,其次为全国重点院校,占28.9%,职业技术类院校最少,占18.8%。与2009年数据比较发现,毕业于211以上院校的毕业生由10.8%上升到28.9%,“蚁族”群体中重点院校的学生比例有较大提升,但仍然以普通本科院校为主。结合深访发现,职业技术院校毕业生之所以较少留在大城市当“蚁族”,一方面是因为职业院校以技术技能学习为主,毕业生就业相对容易;另一方面在于职业院校的学生大多学习基础较差、家庭条件一般,他们自身的期望值较低,更容易说服自己离开大城市,到中小城市寻求发展。

(二)专业分布

课题组对“蚁族”专业分布的调查显示,理工医类专业最多,为58.6%,其次为经济管理类,占24%,文科类专业最少,占17.4%。总体来看,与2009年的数据相比,就读文科的受访者从19.4%下降到17.4%,理工医类从52%上升到58.6%,经管类专业由28.6%下降到24%。进一步数据分析发现,电子信息科学类在理学中居多,为43.3%,工商管理类在经济管理类中居多,为11.8%,可见,应用类热门专业在“蚁族”群体中仍占据多数。

根据以往经验,热门专业往往意味着较好的就业前景和较高的社会认可程度。而工学、医学、经济、管理等学科一直被认为是“热门”专业,纯理科和纯文科等“冷门”专业并不被人所看好。此次调查结果显示,“蚁族”大多数分布在相对热门的专业。一方面可以看出,随着高校扩招及适应市场发展需要,热门专业大量涌现,而专业的扩招并未对应劳动力市场岗位的增加,大量热门专业毕业生被滞留,或是分配到劳动力市场的底层;另一方面,进一步细分“蚁族”的专业选择可以发现,“蚁族”在纯硬(以物理学为代表)、纯软(以人文学科为代表)、应用硬(以机械工程等技术学科为代表)、应用软(指社会科学)[1]学科的比例为:1.6:6.2:54.8:36.1,由于纯学科需要接受长期的训练和承担较高的风险,这会使得“蚁族”及其未来更加充满不确定性。所以,多数“蚁族”选择了与外部世界联系较为密切的应用学科,如电子信息科学和工商管理等。在这看似功利性的选择背后,体现的是“蚁族”及其家庭对所具有的各种资本计算后的理性投入和价值偏好。

二、“蚁族”的就业状况

(一)工作类型与换工作频率

“蚁族”以从事全职工作为主,有81.1%的受访者正从事全职工作,从事兼职工作、实习与自由职业三者之和占8.8%,不足1/10。将2010年的数据与2009年的数据对比,两者最明显的区别是,全职工作的比例有所提高,失业的比例从2009年的18.6%下降到2010年的10.1%,在一定程度上反映出金融危机的影响正在逐渐消退,就业率有所提高。

受访者平均换工作的次数为1.7次。其中换过4次及以上工作的占7.6%,换过3次工作的占16.6%,,换过2次工作的占28.7%,换过1次工作的占24.2%,没有换过工作的占22.9%。换过2次工作的受访者所占比例最大,接近3成。由于绝大多数受访者的毕业年限为5年之内,可见“蚁族”换工作的频率比较高。结合2010年“蚁族”个人月收入1903.9元可知,“蚁族”更换工作并没有实现薪酬的增加和职务的提升,而是在较低水平不断重复。

(二)职业分布与单位性质

受访者中绝大多数为专业技术人员或商业服务业人员,两者分别占53.2%和30.3%,即以上两种职业的从业者占4/5强,其他职业从业人员不足1/5。这与2009年的调查数据基本是一致的,2009年专业技术人员与商业服务人员所占比例分别为46.2%和31.9%,共占近4/5。可见“蚁族”仍然以专业技术人员和商业服务人员为主。

2010年“蚁族”工作单位性质以私/民营企业为主,有63.6%的受访者就职于此。受访者中在国有企事业单位、集体企事业单位中工作的比例分别占9.2%和3.2%,即在公有制企业(包括集体和国有)中工作的受访者比例总体为12.4%。

与2009年数据对比,2010年受访者在公有制企业中任职的比例每一项都有所下降,总体上从2009年的13.9%下降到2010年的12.4%。受访者在私/民营企业和三资企业的比例都有较大幅度的提升,提升幅度分别为5.8个和3.3个百分点。可见,个体经营、私/民营企业、三资企业等私有制企业仍然是吸纳大学毕业生就业的主渠道,国有企事业单位和集体企事业单位的受访者不仅比例非常小,而且都出现了下降趋势,在党政机关工作的受访者也从2009年的0.2%下降到2010年的0%,“蚁族”从事“铁饭碗”工作越来越困难。

三、家庭经济地位对教育获得的影响

布迪厄认为,教育系统应被视为权力的生成机制得以考察,高等教育作为精英生成的权力场域得以曝露。不同的资本,尤其是经济资本与文化资本之间在此进行隐秘且繁复的转换,高等学校被视为在“发达的民族国家中为社会等级制提供证明的极为重要的制度机制”。[2]李春玲、李路路的研究也证明了不同家庭背景对教育地位获得会产生显著影响。[3]在一个家庭所有的资源中,经济资源应该是最首要的。家庭经济条件好,就有资本为其子女接受更好的教育提供必要的经济保障,教育方面的投资比例就会比较大,子女接受好的教育、上好的大学的机会就比较多。

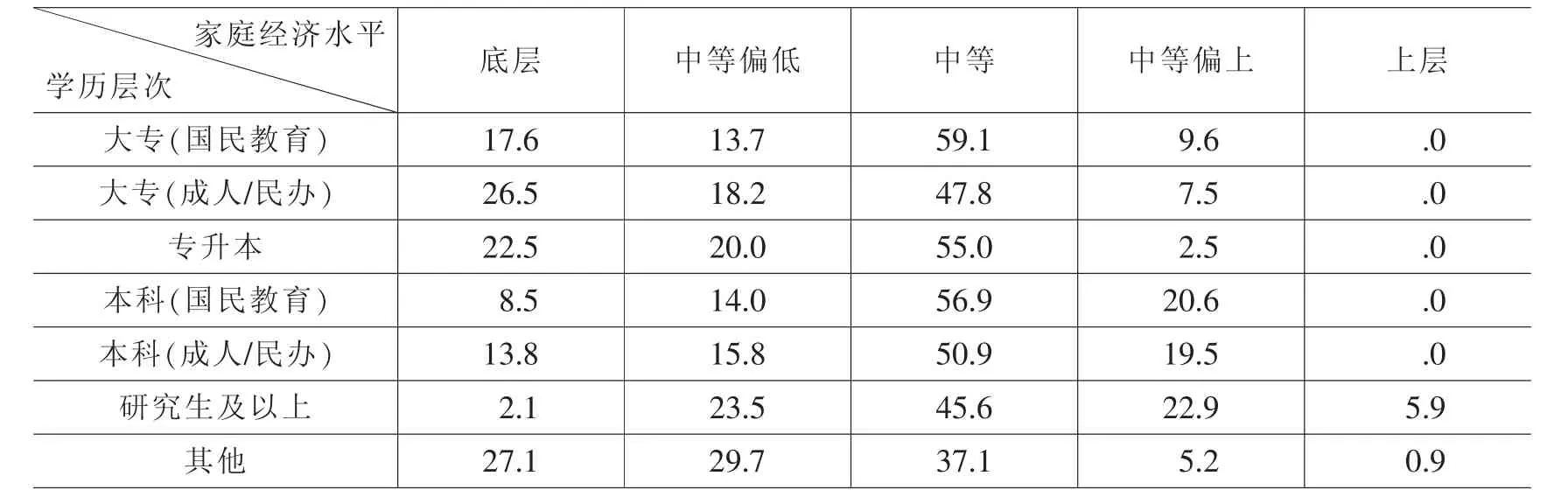

为了考察“蚁族”群体中家庭经济地位对其教育获得的影响,课题组将“蚁族”家庭经济地位分为五层:底层,中等偏下,中等,中等偏上,上层。将其与学历进行列联分析,如表1所示。

表1 “蚁族”家庭经济地位与学历(%)

“蚁族”的家庭经济地位与学历分布呈现以下特征:出身于中等家庭的“蚁族”在各个学历层次的比例最大,表明中等经济地位的家庭出身的子女接受高等教育的比例较高 。同时,国民教育大专与成人/民办大专教育程度的“蚁族”比例随着家庭经济地位的提升而呈现降低趋势,家庭经济地位越高,子女学历为大专的人数越少,国民教育本科与成人/民办本科随家庭经济地位提高呈现上升趋势;研究生及以上学历则主要集中在中等以上(包括中等、中等偏上、上层)家庭背景中。

可见,对于“蚁族”群体而言,其受教育程度与家庭社会经济地位密切相关。首先,专科教育随家庭经济地位的提高而降低,本科随家庭经济地位的提高而升高。可以发现,在看似分数面前人人平等的高考制度所筛选出来的学子,仍然难以褪去家庭地位的潜在影响,家庭的经济资本悄无声息地通过高考进行着代际传递。其次,在中等以下经济地位的家庭中,接受成人/民办教育的比例大于接受国民教育系列的比例。成人/民办教育仍未被社会广泛接受和认可。在经济地位处于中等以上地位的家庭中,很少选择成人/民办教育。而经济地位处于中等以下的家庭,为了文凭而不得不选择进入成人/民办教育系统中。

不同阶层的家庭对子女的经济支持和精力投入差别很大,各个阶层对子女学习习惯的培养、学习计划的统筹安排以及对子女人格潜移默化的影响,都或显或隐地实现了阶层的代际生产。在教育的过程中,优势资本实现了叠加,而且这种叠加不仅仅是某一种资本在起作用,而是“赢者通吃”,比如,如果一个家庭在经济上有优势,那么这种资本往往可以在教育过程中也可以同时转化为政治优势、文化优势,这种叠加效应在“蚁族”群体中得到了充分体现。尽管这些大学毕业生同属“蚁族”,但由于出身不同,大学选择并非处于“同一条起跑线”,未来发展和属于“蚁族”的时间长短是不一样的。不同阶层所拥有的不同的资本,将影响中国的高等教育,也将改变未来的社会生态。

四、高等教育与社会流动

教育会直接影响受教育者的社会流动方向和社会地位的提高。因此,在工业社会,教育制度成为影响很大的重要制度,科层制的扩张导致选人用人日益依靠教育,受教育程度或文凭学历等成为向上层社会流动的一个先决条件。高等教育影响社会分层是通过高等教育在社会流动中的作用体现出来的,即高等教育能够促成社会成员在社会层次结构中的地位发生变化,高等教育具有促进个体社会流动的功能。中国的高等教育制度是一个复杂的系统,它不仅是一种教育制度,也是一种社会分层制度,还是一种政治制度,包涵着意识形态的因素。所以它在中国社会的各个子系统之间,起到了重要的协调作用。改革开放以来,中国的经济发生剧变,社会的阶层分化越来越明显。在这种情形下,接受高等教育成为弱势群体向上流动的重要渠道,在一定程度上维系着社会公平。所以,高等教育制度乃是维系中国政治稳定的复杂机制中的重要组成部分。通过高等教育来实现社会流动,不仅是具有相当独特性的“中国模式”的一部分,也是一项出色的制度安排。当前,在“蚁族”身上,高等教育的上述功能没有发挥相应作用:“蚁族”的学历层次在自然升高,专业选择也呈现出迎合市场和社会的功利主义倾向,而且在群体内部,存在着家庭经济社会地位越高,教育层次越高的趋势,这也是“蚁族”未来分化的起点。可见,“高等教育”作为底层青年改变命运的通道在变窄,而作为加剧社会阶层分化助推器的作用在变强。“蚁族”的出现及其背后反映出的社会流动固化,其实是中国高等教育10年来改革效果的重要检验,这可从以下两个方面来加以阐释:

(一)高等教育入口

自1999年以来,中国高等教育制度实行扩招政策,扩招为数百万原本没有机会上大学的学生提供了接受高等教育的机会,大大扩大了社会中下阶层子弟进入大学的可能性。从绝对数量上讲,扩招使得更大规模的工农子弟得以接受高等教育,这当然是有利于社会公平的。但是,量变必然引起质变,扩招使得中国的高等教育制度发生了根本性变化:过去只要能考上大学(包括大专,甚至中专)即取得了“吃国家粮”的资格,而扩招之后,接受专科层次的高等教育基本上失去了“向上提升”的机会,普通大学的毕业生也普遍遭遇“就业难”,找到一份工作就很不容易,更不要说跻身体制内成为政治精英,[4]这可以从“蚁族”群体学历层次的不断升高得以验证。同时,各种资源向重点大学集中,更加剧了这一趋势。由于重点大学的扩招非常有限,其绝对招生数虽有所增长,但其扩招的比例低于平均值,所占比例下降,因此,竞争更加激烈。

因此,高等教育规模的迅速扩大,从平均指标看,确实促进了中国社会的公平,各阶层子女高等教育入学机会的均等化程度有所提高。但是,在部属重点高校中,各阶层子女入学机会不均等化的程度最大,其次为普通本科院校,最小的是专科院校。上层社会子女在高层次高校获得较多的机会,下层社会子女大多就读于低层次的院校。对任何已经大众化甚至普及了的教育而言,竞争都将围绕着教育的类型和质量出现,在越高的层次上,不平等越显著。[5]卢卡斯于2001年提出“有效地维持不平等”理论(Effectively Maintained Inequality,简称EMI),他发现,强势阶层的成员无论在任何状况下,都会确保自身及子女在教育获得方面的优势,如果教育机会在数量上的差异是明显的,那么强势阶层将获得数量上的优势;如果某一层次的教育机会在数量上普及了,那么强势阶层将确保质量上的优势。

扩招的同时,政府也不再支付高等教育的全部成本,而是按照教育成本分担的理论,主要由大学生及其家庭来承担,大学学费因此变得高昂。从20世纪90年代前期的完全免费,到此后的几十元一年的象征性收费,再到扩招之后逐渐攀升到如今高于5000元/学年的学杂费(不含住宿费),在短短十几年间几乎上涨了近100倍。在1990年,大学学费占农村人均纯收入和城镇人均收入的比例分别是28%和12.62%,到1999年这两个比例数分别变成160%和61%。[6]根据国际通行的标准,学费水平若超出百姓年生活支出的20%,即超越了“警戒线”。[7]据此,中国目前的高等教育收费显然过高,而目前我国城镇居民家庭学费负担率是美国的2.3倍,日本的1.5倍;农村家庭学费负担率是美国的4.9倍,日本的3.3倍。[8]自恢复高考以来,“知识改变命运”一直是广大学子尤其是贫困学子信奉的人生理念,但扩招之后,在一些偏远的农村中学,放弃高考的学生数量逐年呈上升趋势,据统计,在最近3年时间里,全国高考报名人数呈现逐年递减趋势。与2008年相比,2011年全国高考报名人数减少了117万,其中有相当部分是农村或城市贫困家庭的子弟。[9]高考既不能实现向上流动,反而代价高昂,那么“弃考”当然是理性的选择。而不少中低收入家庭的子女即便是缴得起学费跨入大学校门,也不得不以沉重的心理压力完成学业,毕业之后即又面临新的就业难问题,弱势阶层子女的高等教育机会受到了剥夺。

(二)高等教育出口

高等教育的扩招,也使得以大学毕业生为代表的青年知识阶层发生了很大的分化:一少部分被利益结构化,成为占社会主导地位的社会精英。这部分人大多毕业于名牌高校,或者家庭掌握着丰富的社会资源,他们进入到国家机关或国有大中型企事业单位工作,仍然直接或间接参与国家事务的管理;而绝大部分知识青年被去利益结构化,成为底层知识群体,沦为“蚁族”。这部分人大多来自农村和县级市,家庭经济社会地位较低,往往从事餐饮服务、保险推销、广告营销、电子器材销售、教育培训等低收入行业。本次调查显示,“蚁族”中来自农村的最多,占42.9%;来自乡镇的次之,占20.6%;来自县级市的占15.1%,这三者之和达到78.6%。有70.2%的“蚁族”家庭收入(指包括父母在内的家庭)在5万元以下。

10年间,大学生就业由不是问题变成了问题。政府的发展战略,遂从“GDP优先”转为“就业优先”。有关部门号召大学生:一不要高薪,二要多考虑基层,三要自主创业。从“天之骄子”到“蚁族”,中国的高等教育机制负责筛选社会精英的作用已然消失。而“蚁族”现象的出现,则提出了一个严肃的问题:高等教育培养出来的知识青年到社会上应当如何定位自身?大学毕业生在社会起跑线上应当树立一个什么样的目标?这是目前仍然令许多青年人困惑的问题。

随着时代的发展和社会分工的细化,让所有大学毕业生都参与到国家事务的管理中来已然不现实,但大量没有“背景”的大学毕业生从事低端或纯体力劳动,又不符合人才培养的模式,国家对高学历人才的需求还没有奢侈到让大量大学毕业生都从事低技术水平劳动的地步。而同时,大学毕业生不能融入主流社会,进而被逐步边缘化所引发的危险,已初露端倪。一方面,大学毕业生没有得到比他们微薄的社会经济份额更多的报酬;另一方面,在城市中所受的高等教育又令他们产生了高期望值。这种强烈的反差既发生在经济领域,更是政治上的,政治与经济双重向上流动性的减低都促使他们感到个人没有出路、未来没有希望。而这种状况所预示的“潜在危机”,不仅使得社会不稳定因素增多,还使整个社会面临缺乏中流砥柱的危险:如果寒窗苦读20年,却不能为社会作出应有的贡献,不能实现人生理想,不能获得一个优裕的生活,那对后继者会是怎样不安的暗示?如果大学毕业生不得不为了利益,而剑走偏锋,甚至出卖良心,那也该是怎样一种信用的丧失?如果知识青年反对现行的体制和制度,致使社会陷入动荡与混乱,那又会是多么可怕的情形呢?

马克斯·韦伯认为,教育的专利将滋生一个享有特权地位的“种姓集团”,那些优势集团,史无前例地运用各种权力和名衔——财产、教育和门第——武装自己。他们无须选择出身还是功绩,天赋还是获致,承继祖上还是自身努力,因为都可以兼而得之。高等学校通过“录取通知”以及可以期许的“毕业文凭”不仅制造了一种“成人仪式”,同时还制造了一种“制度仪式”,与其说是在其前与其后画了一条“通过”的界线,倒不如说是将那些注定了要占据社会显赫地位的人,从人群中识别且筛选了出来,而其后的社会等级制度却被巧妙的掩饰起来。[10]在历史上,西方国家的高等教育制度在促进社会流动方面表现不佳,但许多西方国家早已意识到问题的严重性,并采取了一系列救济政策,试图对弱势阶层有所补偿。例如美国设置了许多偏向黑人、少数民族、移民群体的招生政策,其中最著名的是1965年约翰逊总统签署实行的“肯定性行动计划”,规定对少数民族和妇女在入学方面给予优先权利,并通过联邦拨款实施计划。

中国历史上对科举形成了强大的信仰,这根植于深厚历史传统之中,其中的公平性与社会主义的价值取向密切相关。高等教育是一种资源分配的制度:对于农家子弟而言,高等教育是进入城市的重要渠道;对平民百姓,它意味着“干部”身份的获得;对于弱势阶层而言,高等教育是向上流动的机会。高等教育中任何不公平事件的出现,都会给民众带来强烈的被剥夺感。我们一方面应确认中国高等教育制度的特点及对中国政治与社会的重要意义,同时也要提出:高等教育制度,应该对不公平的政治—经济—社会格局进行制衡和纠正,而不是顺从和复制;精英大学应该保持社会的德性、反制权力与资本的渗透、公平地从社会各个阶层中选拔培养新的精英,而不能成为掠夺性再分配的工具。

[1]托尼·彼彻著.唐跃勤等译.学术部落及其领地:知识探索与学科文化[M].北京大学出版社,2008.

[2]布迪厄著.杨亚平译.国家精英:名牌大学与群体精神[M].商务印书馆,2004:125.

[3]李春玲.制度因素对教育获得的影响(1940-2001)[J].中国社会科学,2003(3);李路路.制度转型与阶层化机制的变迁——从“间接再生产”到“间接与直接再生产”并存[J].社会学研究,2003(5).

[4]吴要武,赵泉.高校扩招与大学毕业生就业[J].经济研究,2010(9).

[5]王伟宜.高等教育规模扩张与各阶层子女入学机会变迁研究[J].北京大学教育评论,2010(4).

[6]数据转引自丁小浩.规模扩大与高等教育入学机会均等化.载杨河.北大学者思想实录(社科卷)[M].北京大学出版社,2008:540.

[7]武毅英,吴连海.高校收费对教育机会均等的负面影响及反思[J].复旦教育论坛,2006(2).

[8]李从松.大学收费政策变迁的制度博弈[J].教育与经济,2002(8).

[9]2011年高考:“放弃高考”背后的社会焦虑[EB/OL].http://edu.qq.com/a/20110830/000176.htm,检索时间2011-9-31.

[10]刘云杉.精英的选拔:身份、地域与资本的视角—跨入北京大学的农家子弟(1978-2005)[J].清华大学教育研究,2009(10).

责任编辑 裘晓兰

The Impact of Higher Education to Social Mobility from'Ant tribe'View

Lian Si

(University of International Business and Economics)

Being higher educated low-income groups,the emergence of'Ant tribe'reflects the changes of Chinese higher education system over the past decade.The research team did field survey of the'Ant tribe'survival situation in Beijing,Shanghai,Guangzhou,Wuhan,Xi'an,Chongqing,Nanjing,from March to November in 2010.The educational background and employment of'Ant Tribe'have been studied.The results showed that education levels of'Ant tribe'upgraded naturally.Their career choices showed a utilitarian tendency of meeting the market and society.There is a trend of higher family socioeconomic status relating to higher education level.These changes indicate that the current higher education is no longer the channel which young people change their bottom fate,but a booster for increasing social stratification.

Ant tribe;Higher education;Social mobility

C913.5

A

1006-1789(2012)02-0001-06

2011-11-12

廉思,对外经济贸易大学青年发展研究中心,副教授,博士后,主要研究方向为青年问题、社会管理。