创业机会研究前沿探析

杨 静,王重鸣

(1.浙江大学管理学院,浙江杭州310028;2.浙江大学全球创业研究中心,浙江杭州310028;3.山东财经大学工商管理学院,山东济南250014)

一、引 言

Gartner等(1985)把创业定义为创业者在与机会互动的条件下开展组织活动,进而实现价值创造的过程,并且认为创业研究应该重点关注创业者、环境、机会、组织方式四个主题以及它们之间的交叉部分。以Shane和Venkataraman为代表的许多学者把如何发现和开发机会视为创业研究的核心或关键问题,并试图从创业机会着手来解释复杂的创业过程。在机会本体论以及机会在创业过程中扮演的角色等问题上,不同学术背景的创业机会研究者之间一直存在争议。关于机会本体论的争论,大致可分为两种不同甚至可以说对立的观点(Alvarez和Barney,2007)。第一种观点就是所谓的“机会客观本体论”,持这种观点的学者认为创业机会是外生的,因而并不依赖于创业者的意识而独立存在于客观环境之中。基于机会客观存在的前提假设,奥地利学派创立了机会发现理论。根据这种理论,创业机会存在于不均衡的市场上,每个人都有可能发现创业机会。机会发现论主要致力于研究个体发现机会的信息搜寻方式。第二种观点就是所谓的“机会主观本体论”。持这种观点的学者认为,创业机会是内生的,机会是创业者个体主观感知的产物,是可以被识别和创造的。一些学者(如Sarasvathy,2003;Alvarez和Barney,2007)又把机会主观本体论概括为机会创造论。根据机会创造论,机会是创业者基于自己对外部环境变化的感知,通过采取创造性行动来建构的。持机会创造观的学者主要研究个体识别机会的认知加工过程机制(Baron,2006)。

这种二元分立的创业机会研究范式随着创业机会研究的不断推进,逐渐暴露出自己的缺陷。一些创业机会研究者(如Chiasson和Saunders,2005;Sarason等,2006 和2010;Vaghely和Julienv,2010;Murphy,2011)受建构主义哲学思潮的影响,提出了多维机会发现理论、基于信息加工视角的机会识别—建构理论以及基于结构化视角的创业行动理论来整合创业机会研究的“二元分立”,更加充分地揭示了创业过程的动态性。

二、国外创业机会理论研究进展评介

(一)基于多维整合视角的机会发现理论

机会发现研究本身缺乏理论基础,主要运用经济学理论(尤其是新古典学派、奥地利学派理论)和心理学理论,而运用不同学科理论的机会发现研究假设前提并不一致,因此,机会发现研究本身存在错综复杂的假设风险。正如Koning(2003)所指出的那样,机会研究存在基于不同理论视角、针对同一现象的研究得出了不同结论的问题。例如,奥地利学派持市场信息分布不均衡的观点,强调创业机会是客观存在的,而认知心理学视角下的创业机会研究则强调创业者个体的认知图式对于识别和发现机会的重要作用,并且认为创业者的一些主观因素(如认知)决定机会的形成。

由于创业机会来源不同,因此,发现创业机会的方式也不尽相同。现实中,有两种不同的创业机会发现方式,即“系统搜寻”(systematic search)与“意外发现”(serendipitous discovery)。所谓“系统搜寻”,就是通过有意识地系统搜寻来发现创业机会。有不少学者持这种机会搜寻观点,并且进行了相关研究。例如,Shaver 和Scott(1991)分析发现,创业者是通过实施搜寻策略、利用自己的信息加工能力来对所搜寻到的信息进行加工、再对搜寻机会进行有效选择来发现机会的。Corbett(2007)采用准实验方法完成的、由380个实施创业的专业技术人员参加的创业机会发现实验表明:创业者个体的信息获取方式与信息转化方式会对他们发现机会产生重要的影响;系统搜寻并采用外化方式来转化信息,能大大提高发现创业机会的几率和数量。Fiet(2007)认为,虽然并不是所有的创业者都采取系统搜寻的方式来发现创业机会,但实施系统、主动搜寻策略的创业者总能发现更多的创业机会。为了验证自己的观点,Fiet(2008)把52名大学生分成系统搜寻和创业警觉两个小组,进行了一项创业机会识别实验,结果证实了系统搜寻组比创业警觉组发现了更多的机会。Gruber等(2008)通过实证研究发现:在高科技产业,系统搜寻策略总能为创业者带来更多的“机会信息选择集”,并且支持了Fiet(2007和2008)得出的研究结论。

所谓“意外发现”,就是创业者不是通过系统搜寻,而是凭借自己在创业前积累的知识,即所谓的“先前知识”(Shane,2000)和创业警觉性来“意外”发现创业机会,也就是说,创业者的个体异质性是机会发现的决定因素。一些学者运用创业警觉性(Kirzner,1975 和1997)和认知心理学中的认知图式理论(Baron,2006)来考察创业者发现创业机会的过程,并且认为创业者特有的先前知识是导致他们发现不同创业机会的主要原因(Shane,2000)。由于发现特殊的机会需要“插图式”(episodic)知识(Murphy和Marvel,2007),因此,只有创业者能够发现他人没有或无法发现的机会。Baron(2006)认为,机会识别依赖于个体的认知图式,包括由个体的先前知识和创业经验所形成的原型(prototype)、样例(exemplar)以及其他形式的信息存储。Baron认为,原型和样例是机会识别的两种主要认知图式。现实中的产品和市场与机会原型越接近,创业者就越可能通过原型模式来识别机会;当个体遇到新的事物或者刺激时,就会通过与存储在记忆中的某种相关知识样例做比较来进行机会识别。Baron(2006)通过实证比较初次创业者和经验丰富的创业者的机会识别模式发现:创业者具有的先前知识和经验涉及面越广,就越不会主动搜寻机会。创业警觉性是另一个对于意外发现机会至关重要的个体因素。Kirzner(1979)认为创业者往往会对机会保持高度的警觉性,并且把“创业警觉性”定义为一种“无须主动搜寻就能注意到机会的心理状态”。Gaglio和Katz(2001)将创业警觉性视为机会识别的心理基础,并且认为与其他很多图式相似,警觉性有助于引导人的注意力关注新的、不同寻常的事物。意外发现观认为,具有先前知识和创业警觉性的创业者无须有意识地搜寻,就能意外发现创业机会。其实,在创业实践中,系统搜寻与意外发现都是非常重要的创业机会发现方式。有时,创业者意外发现了机会,经过主动、周密的搜寻搜集到更多的信息,并在信息处理的基础上对机会进行评价,然后再采取开发机会的创业行动。有一些学者(如Lumpkin 等,2004;Smith 等,2009)结合运用系统搜寻和意外发现这两种机会发现方式来解释创业机会发现机理。Lumpkin等(2004)提出了一个基于创造(creativity based)的机会识别过程五阶段模型,该模型包括准备(preparation)、酝酿(incubation)、洞察(insight)、评估(evalution)和精心经营(elaboration)五个阶段。其中,在机会识别准备阶段,有可能出现两种不同的状态:主动搜寻和意外发现,也就是说机会识别既可以始于主动搜寻,也可能源自于意外发现。以往的机会发现研究没有关注机会类型对机会识别过程的影响。Smith等学者(2009)把机会分为外显机会(explicit opportunity)和内隐机会(implicit opportunity)。其中,外显机会是指在不均衡市场上明确存在的机会,如消费者有健康管理的需求,但相关供给不足或者干脆就没有,这对于创业者来说就是一种外显机会;而内隐机会则是指必须通过创业者凭借自己的“灵感”来创造的机会。Smith和他的同事运用创业动态跟踪研究(panel study of entrepreneurial dynamics,PSED)数据分析发现,依据机会的不同类型和个体先前知识的具备状态,创业者所采取的机会发现策略具有显著的差异:先前知识丰富的创业者往往是意外发现内隐机会,而采用聚焦关注的机会识别策略来发现外显机会;而不具备先前知识的个体会忽视内隐机会的存在,往往通过采取系统搜寻的策略来发现外显机会。

通过以上文献回顾不难发现,单一的主动搜寻或意外发现都无法解释机会识别方式的丰富多样性,而基于机会的客观存在与主观感知的双重属性有效整合这两种发现方式,能为解释创业机会发现提供新的思路。

相互对立的系统搜寻与意外发现都不能单独解释创业机会发现过程(Gaglio和Katz,2001),并且这两种不同的创业机会发现方式之间还存在“模糊的中间地带”。

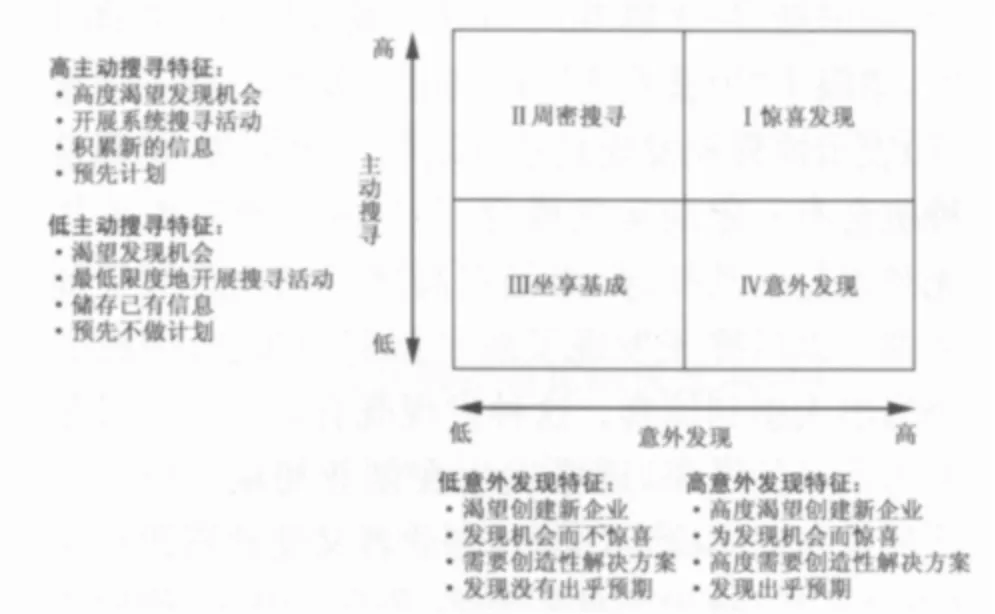

Murphy(2011)改变了传统上用单一维度来解释机会发现的做法,提出了一个创业机会发现多维度概念模型(参见图1)。该模型把系统搜寻(Murphy称之为“周密搜寻”)与意外发现作为机会发现的两个不同维度,并依据主动搜寻和意外发现的不同程度把发现机会的方式分为惊喜发现、周密搜寻、坐享其成和意外发现四种。在图1中,象限Ⅰ“惊喜发现”(即高意外发现+高主动搜寻)表示惊喜地发现超乎预期的创业机会,发现这种机会有一定的运气成分,但这并不意味着个体无须进行主动搜寻,而是在高度主动地进行了周密搜寻以后终于发现了超乎预期的机会,因此会令当事人感到惊喜。这种发现既有运气成分又是努力搜寻的结果,通常发生在创业初期。由于创业环境高度不确定,同时,创业者又受到资源约束(资金不足、技术条件不具备等等),因此,他们必须通过主动搜寻来抓住意外出现的机会。“惊喜发现”有效地解释了通过主动搜寻和意外发现识别和发现机会的状态,弥补了单一机会发现方式(主动搜寻或意外发现)的解释“盲区”。象限Ⅱ“周密搜寻”(低意外发现+高主动搜寻),表示机会意外出现的可能性很小,个体必须通过主动、系统的搜寻才能够发现机会。这种情况在科技型创业领域比较多见。科技型创业必须通过系统分析来降低风险,同时通过主动搜寻来创造“多机会集合”并从中做出选择(Corbett,2007)。这种机会只有通过系统、周密的搜寻才能够发现。另外,当行业处于供需基本平衡的状态且企业已经处在发展阶段时,必须通过主动搜寻才能发现市场上可能存在的潜在机会。在这种情况下,周密搜寻是非常有效的机会发现方式。象限Ⅲ“坐享其成”(低意外发现+低主动搜寻)表示创业者无须主动搜寻,也不会有意外发现。这种情况往往发生在家族创业中。譬如,家族企业主的后代只需继承家族已有事业并加以发展壮大即可。不过,当家族企业遭遇市场饱和时,仍需主动搜寻或者意外发现新的创业机会,只靠继承已有事业是难有发展的。象限Ⅳ“意外发现”(高意外发现+低主动搜寻)表示创业者无须经过主动搜寻,凭借自己特有的先前知识和创业警觉性就能意外发现市场上业已存在的创业机会。Shane(2000)认为,虽然这类机会客观存在于市场中,但只有具有先前知识(行业知识、市场知识、顾客知识)和创业警觉性的个体才能够发现,而其他人则不可能发现。意外发现可以发生在创业发展的不同阶段,但更多发生在创业初期和新企业转型时期。在创业环境发生显著变化时,具有先前知识和创业警觉性的个体更可能意外发现机会。

图1 多维度创业机会发现概念框架

创业机会多维度概念框架超越了机会发现论与机会创造论之间的争论,融合了不同学科理论对创业机会的本质界定,弥补了主动搜寻或意外发现无法充分解释创业现象的不足,同时还有效区分了不同的机会形成机制,为创业机会理论研究提供了更加贴近现实的概念框架。该概念框架不仅可以用来解释不同行业和不同类型的创业现象,而且还可用来解释并预测在创业过程的不同阶段采取何种方式能更有效地发现机会。但是,由于这个概念框架仅仅关注机会发现问题,而没有考虑机会的可开发性,因此无法用来研究创业机会开发及其效果问题。

(二)基于信息加工视角的机会识别—建构理论

近些年来,运用信息加工理论来解释创业机会识别问题,已经成为创业机会研究的一种新趋势。Krueger(2003)指出,如果机会是建构的,那么,我们就得探讨我们赖以从环境中获取信息并建构自认为可靠的机会的认知过程。即使机会是发现的,它们也仍需要被感知,而且认知研究早已提供了关于创业感知的重要洞见。Baron 和Ward(2004)主张通过研究创业者的启发式思维(heuristic thinking)和系统思维(systematic thinking)方式来分析机会识别的认知加工过程。在高度复杂不确定的创业情境下,创业者更倾向于采用启发式思维进行创业决策。不过,成功的创业者往往更善于酌情灵活运用这两种思维方式来识别创业机会。Baron(2006)研究提出了原型识别模式,即个体获取外部环境中有关事物及其变化趋势的信息,形成感知并进一步解释已经加工的信息形成认知框架,再用认知框架中感知到的事物及其变化趋势的信息原型来识别创业机会。Baron和Ensley(2006)进一步通过实证发现:专家创业者与初次创业者都会运用原型模式来识别机会,但专家创业者的认知框架——原型模式更加清晰、丰富,并且更加聚焦。Krueger(2007)通过比较分析行为学习模型和建构学习模型来考察创业者如何建构自己的认知结构,结果发现专家创业者更加善于运用元认知,并且在认知结构的深层次上进行创业角色认同(entrepreneurial role identity),构建认知图式,进而影响机会识别活动。以上学者都是基于认知视角来研究创业者如何通过信息加工来识别创业机会。目前,基于认知视角的机会识别研究已经成为创业机会识别研究的一个重要视角。

基于信息加工视角的机会识别研究可分为两个分支。第一个分支是以Baron为代表的认知心理学派。该学派认为,创业者运用原型①(pattern)或算法模式②(algorithmic model)来加工他们规范化表征的反映现实的信息。因此,对不同来源的信息原型进行汇总加工,是进行创新和发现新商机的基础。第二个分支基于建构主义视角强调信息加工应该采用试错或探索模式③(heuristic model)。创业者采用诠释法来加工信息,并且用他们从周围环境中捕捉到的信息来建构他们心目中的现实。为了共享信息、创造新知识、实施创新和建构机会,创业者必须证明自己基于已加工信息形成的信念。因此,信息加工是创新和发现新商机的关键。

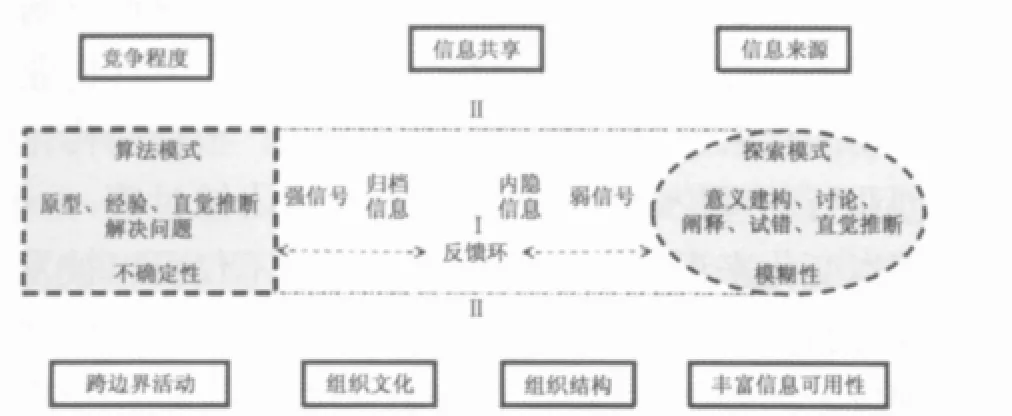

Vaghely和Julienv(2010)综合运用信息加工与建构主义分析思路提出了一个以组织为分析层次的创业信息加工模型(参见图2),运用算法模式和探索模式来解释机会发现与创造过程。这个模型由两部分组成,第一部分(图2中的I)表示一个由七个信息加工环节构成的、两端分别是算法模式和探索模式的连续统。在这个连续统中,算法模式端的信息加工被作为与认知心理学中的信息图式和脚本相关的“原型识别”,而探索模式端的信息加工被视为基于认知心理学和社会学建构主义阐释的试错过程。无论是在算法模式中还是在探索模式中,直觉推断都被作为典型的信息加工过程的重要组成部分。首先,直觉推断是创业者运用基于经验积累形成的认知框架来连接各“信息点”的过程。其次,直觉推断是创业者采用意义建构以及与其信息网络和组织成员进行讨论等手段,并通过阐释其所处的环境来完成的。算法模式端存在的不确定性可以通过获取信息来缓解甚至消除;而探索模式端存在的模糊性是一种需要创业者进行意义建构的自然状态,并且总会残留在环境中,只能依靠创业者通过严格的信号筛选来解决。两端之间的中间环节用来表示典型的算法模式或探索模式信息加工行为,包括从已归档的信息中获取强信号、从内隐信息中搜寻弱信号。位于中间的反馈环表示创业者检查信息质量的机制。模型的第二部分位于第一部分的上下两端(图2中的Ⅱ),表示在算法模式端影响创业者信息加工脚本以及在探索模式端影响创业者阐释环境的情境因素或环境因素,具体包括组织文化、组织结构、行业竞争程度、跨边界活动以及创业者信息网络中的内外部信息来源、信息共享水平和“丰富信息”可用性,等等(Vaghely和Julienv,2010)。

图2 创业信息加工过程模型

Vaghely 和Julienv(2010)采用目的性取样法,对10 家中小型科技创业公司进行了实地研究,结果证实了机会识别过程同时采用算法模式和探索模式来加工信息,并且还证明了创业机会的认知加工过程是一个持续的社会建构过程。情境因素,如组织文化、组织结构、竞争激烈程度、跨边界活动、信息结构、信息共享水平、丰富信息可用性等,都在不同程度上影响机会识别—建构过程。他俩的研究突破了以往基于创业者个体层次研究机会识别问题的做法,从组织层次分析了机会识别的信息加工过程,充分考虑并验证了情境因素对机会识别—建构的影响作用,丰富和完善了创业动态过程的理论研究。

(三)基于结构化视角的创业行动理论

大量的创业研究论述了创业者个体特征或机会本质特征如何影响机会发现与开发的问题,但没有同时关注创业过程问题。要想弥合创业机会研究与创业过程研究之间的断裂层,就必须提出完整的创业过程理论来解释创业者与创业机会之间的动态互动关系。而结构化理论(structuration theory)有助于我们更好地理解创业者与机会之间的相互作用,可为研究创业动态过程提供一种新的理论视角。

结构化理论是由英国社会学家Giddens创立的,可用来解释个体的社会行动和能动性与社会结构④(制度)之间的关系。该理论反对传统的主体与客体二分法,试图在客体论与主体论之间搭建沟通的桥梁。Giddens在其著作《社会结构》中指出:“社会系统的结构特征,既是其不断组织的实践的条件,又是这些实践的结果。结构并不是外在于社会个体的……它既有约束性又赋予行动主体以主动性”。该理论主要阐述社会结构与行动主体之间的相互作用关系,并且将行动主体与社会结构视为相互作用的二元。

依据结构化理论,创业者在实施创业的过程中同时又受到创业过程的影响,因此,创业者与创业过程是相互作用的二元。换句话说,创业者和创业机会都不能单独存在。为了便于更充分地解释社会结构与行动主体两者之间的二元互动关系,Barley和Tolbert(1997)建议在社会结构与行动主体之间引入脚本,并将脚本视为行动主体日常行动的行为准则(behavioral grammars)。脚本的运用使行动主体产生并强化一系列认知过程与认知图式。评价脚本所产生的结果有三个标准,即合法性、重要性与支配性。合法性表示在商业和社会情境中,行动主体的行动是符合商业道德并被社会所认可的,即结构对行动的承认;重要性表示行动主体在特殊的商业和社会情境中采取快速行动,确保合法、有意义并取得卓越的绩效;支配性表示行动主体能够在社会情境中获得掌控资源的权力。合法性、重要性和支配性三者都不能单独存在,而是相互影响并构成脚本的全部特征。

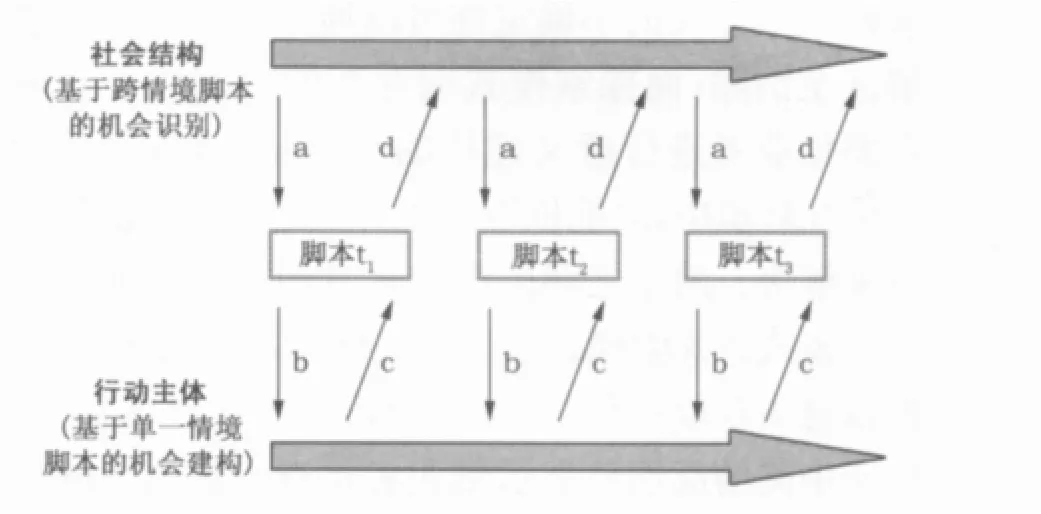

Chiasson和Saunders(2005)基于Giddens的结构化理论以及Barley和Tolbert(1997)的脚本变化分析提出了一个二元互动机会识别—建构模型。根据这个模型,随着时间的不断推移,创业者和创业机会之间不断进行交互。首先,创业者了解自身所处结构(创业环境)中的规则及资源,进行编码(图3中的a)并形成脚本,然后有意识或无意识地执行脚本(图3中的b)。在采取创业行动的过程中,脚本的执行会强化和改变之前的脚本,并形成新的脚本(图3 中的c、d);而且,脚本的执行效果会影响机会的发现和建构。每个完整的脚本变化过程包括编码(a)、执行(b)、修订(c)、外化(d)四个阶段,并反映结构(创业机会)与行动主体(创业者)之间的互动。值得注意的是,行动主体——创业者对脚本的修订有可能是无意识的,也可能是有意识的;无意识的修订是由行动主体在执行先前脚本的过程中偶然出现复制误差(copy error)所致,而有意识的修订则是指创业者出于某种目的故意违背现有脚本而采取的非常规行动。只有在创业者感知到修订后的脚本达到了预期的合法性、重要性与支配性以后,才可能在下一阶段的编码中继续使用经过修订的脚本。否则,脚本的修订过程还将继续下去,而成功的创业必然会使脚本的合法性、重要性与支配性不断得到提升。Chiasson 和Saunders(2005)提出的二元互动机会识别—建构模型彻底颠覆了经典创业理论关于创业机会与创业者相互独立的基本假设,但并不否认社会环境是创业机会存在的客观基础,只是更加强调创业者可以通过自身的行动来改变环境,从而使创业机会在创业者认知和行动的基础上最终形成。该模型否定了传统创业理论中创业机会与创业者二分的基本假设,而且详细解释了创业动态演进过程。

与Chiasson 和Saunders(2005)观点一致,Sarason 等(2006)也认为机会并不单独存在,而是在创业者采取的创业行动过程中形成的;创业者不只是填补市场空白,而且还通过有目的地与社会结构共演来创造机会和开创新事业。Sarason等(2010)认为,新创企业是由创业者采取有目的的行动并通过与社会经济系统的独特互动共演来创建的。这个与新企业创建和发展联系在一起的共演过程是一个释义、采取行动、取得结果、进行反思的自反循环过程。不同类型的结构在创业机会发现、评估与开发阶段的作用程度各不相同:在机会发现阶段,重要性的作用比较突出;在机会评估阶段,合法性的作用比较突出;而在机会开发阶段则支配性的作用比较突出。

图3 二元互动机会识别—建构概念模型

结构化创业行动理论并没有讨论机会的来源问题,但重点关注了创业者与创业机会关系的本质——创业者与创业机会之间的动态循环互动。传统的创业机会发现论认为市场客观存在一定程度的“空白”或不均衡,而结构化创业行动理论则认为不但社会经济系统是动态变化的,而且创业行动的结果也会影响创业者的变化。根据结构化创业行动理论,创业者通过特有的认知过程——脚本变化来识别和建构机会。机会不仅可以被发现,而且还可以通过对社会结构进行脚本分析来创造。另外,针对以往创业研究以定量研究和横截面数据研究为主的状况,结构化创业行动理论提倡采用定性和纵向研究方法来研究创业动态演化过程。

三、结论与展望

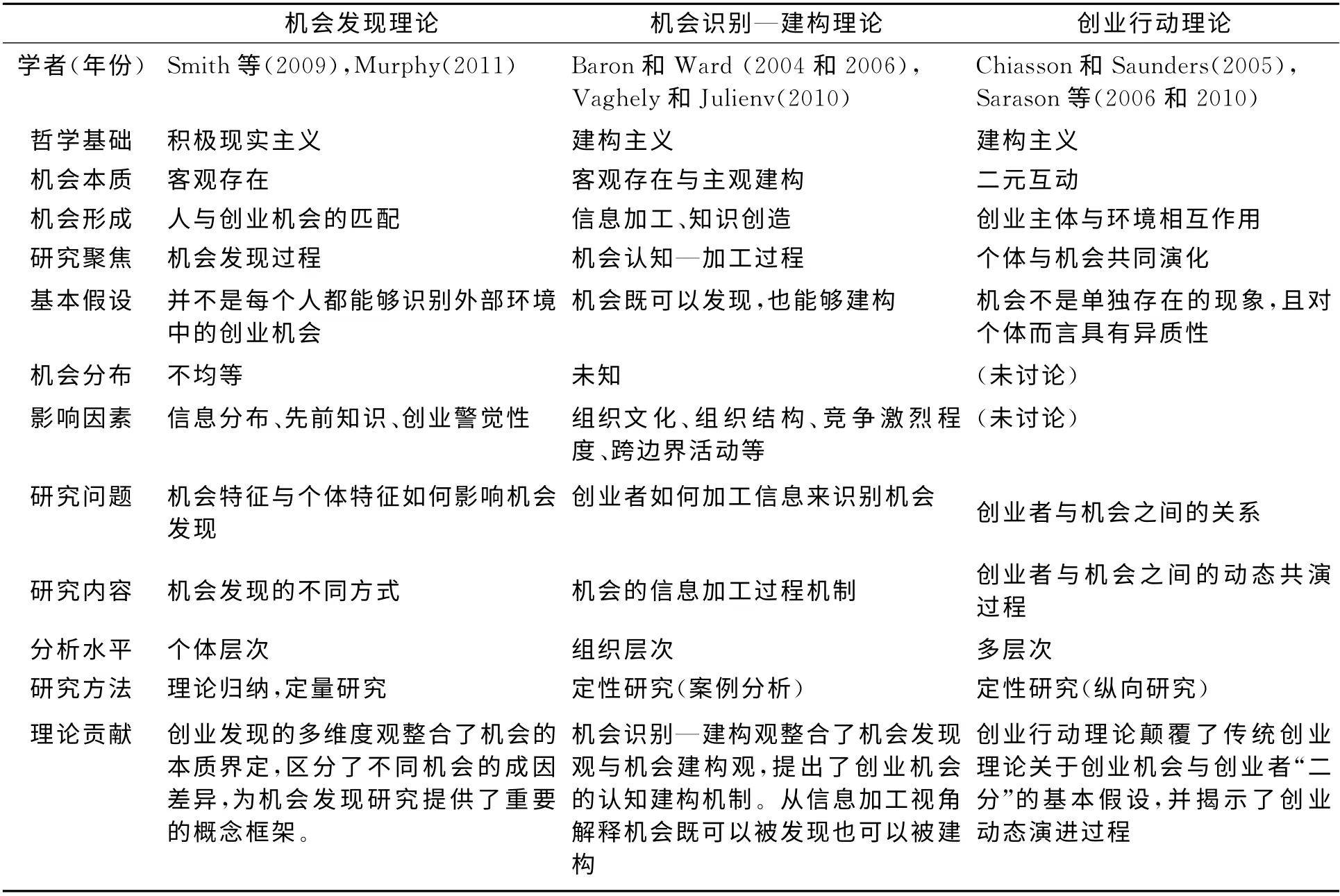

机会的本质和来源在创业过程研究中一直呈现“二元分立”的格局。随着创业研究的不断推进,越来越多的学者认为机会无法从寻找机会的意向中分离出来,而且机会识别也无法从机会本身分离出来(Giddens,1991)。针对以往二元分立研究范式无法充分阐释创业过程的问题,创业机会研究通过寻求整合机会发现与机会创造的新视角来建立新的理论,并且取得了一定的新进展(参见表1)。

表1 创业机会理论研究进展分析

多维度创业机会发现理论突破了以往关于机会发现的单一维度解释,超越了关于机会本质的争议,并且基于主动搜寻与意外发现两个维度区分了惊喜发现、周密搜寻、坐享其成与意外发现四种不同机会发现方式,从而弥补了既有研究在系统搜寻与意外发现这两种机会发现方式之间留下的“模糊的中间地带”,为解释不同类型机会的形成问题以及预测创业机会发现提供了重要的理论框架。不过,机会发现多维度概念框架主要是从机会本体论角度来研究创业机会,却没有关注创业机会的属性特征(如合意性、可行性、创新性),也没有探究这四种不同发现方式影响创业绩效的效应。此外,由于创业机会发现多维度概念框架是基于西方发达国家背景构建的,因而还有可能存在普适性问题,也就是说它不一定合适我国这样的东方转型经济国家。因此,后续相关研究应该基于我国的特殊情境着力探究创业机会问题,争取在解决我国的创业问题特别是创业机会发现和建构问题方面实现重要的理论突破。

基于信息加工视角的机会识别—建构理论有别于以往从创业者个体层次去考察机会识别问题的研究,它从组织层次来研究组织文化、组织结构、行业竞争程度、跨边界活动、信息结构、信息共享水平和丰富信息可用性等情境因素对机会识别的影响。但是,Vaghely和Julienv(2010)运用该理论进行的创业机会研究没有采用随机取样方法,而且样本较小,因此,研究结论有可能缺乏一般意义,日后还须通过大样本实证研究来加以检验。此外,该理论所谈及的信息加工算法模式和探索模式以及强信号、弱信号和反馈环对机会开发利用的效果,也有待开发相应的量表来加以测量,以增强研究结论的效度。组织层次的机会识别研究也引出了一个非常有意义的研究课题,即组织的创业警觉性问题,由这个问题又可引申出组织的创业警觉性如何影响机会识别和信息加工过程、组织应该如何培育自己的创业警觉性等问题。国内基于认知视角的创业机会识别研究为数甚少,而基于信息加工视角的机会识别研究更是鲜见。借鉴Vaghely和Julienv(2010)的研究,国内邓卫华等学者(2010)通过研究宁波飞翔集团的案例揭示了创业机会识别的内在机理,但没有深入考察机会识别的影响因素。建议今后通过多案例研究来剖析组织层次的机会发现与机会创造机理。

结构化创业行动理论虽然没有讨论机会来源问题,但揭示了创业者与创业机会间关系的本质。基于结构化理论和脚本分析构建的二元互动机会识别—建构概念模型提出了一种值得关注的创业者与创业机会“二元交互”的研究范式,为整合机会发现理论和机会创造理论提供了理论依据。根据这个模型,无论是机会发现还是机会创造,都是通过创业者采取的创业行动涵盖在创业过程中的。Chias-son和Saunders(2005)采用修订脚本这个比喻来分析创业机会识别过程的做法以及Sarason(2006和2010)提出的创业动态演化过程都为创业研究提供了有益的研究思路。但是,基于结构化理论的创业行动研究也受到了一些学者的质疑,如Mole夫妇(2008)指出Archer的批判现实主义比结构化理论更适用于解释创业过程,并且(2010)认为创业者与结构之间的互动对识别机会非常关键,还主张通过元分析来解释机会与创业者之间的复杂关系。据笔者所知,目前国内还没有学者运用结构化理论来进行创业机会研究。针对我国经济社会正处在转型时期的现实,研究创业者与机会的动态共演过程,无疑有助于丰富创业行动理论,并可为我国的创业实践提供更具现实意义的指导。

注释:

①原型在认知心理学中是指人在记忆系统储存的可能不是与外部刺激严格对应的模板,而是一类刺激的概括表征,即原型。所以,原型是综合、抽象的产物。外部刺激信息输入大脑后,信息加工系统根据输入信息与原型的匹配程度来识别信息,一般会将刺激信息识别为与其最佳匹配的原型,并赋予其一定的意义。

②算法模式是一种将计算机类比为人类信息加工的隐喻。算法模式主要基于规则进行加工,通过串行加工来找到解决问题的正确方法。算法模式加工速度慢,占用心理资源较多,但加工过程和结果都可以被意识到,而且更多地依赖理性。

③探索模式更多地依赖直觉推断来进行并行加工,通过试错来解决问题,但加工速度较快,不占用或占用很少的心理资源,并能自动做出反应,容易受背景相似性的影响,通常只能意识到加工结果,而意识不到加工过程。

④在结构化框架中,结构被定义为个体(行动主体)日常遵循的组织规则和利用的组织资源,同时又会重塑组织规则和资源(Giddens,1979)。结构化过程具有双重性:一方面社会结构规定人们的社会活动,另一方面人们的社会活动也影响社会结构,甚至催生新的社会结构。

[1]Alvarez S A and Barney J B.Discovery and creation:Alternative theories of entrepreneurial action[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2007,1(1):11-26.

[2]Barley S R and Tolbert P S.Institutionalization and structuration:Studying the links between action and institution[J].Organization Science,1997,18(1):93-117.

[3]Baron R A and Ward T B.Expanding entrepreneurial cognition’s toolbox:Potential contributions from the field of cognitive science[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2004,26(6):553-573.

[4]Baron R A.Opportunity recognition as pattern recognition:How entrepreneurs“connect the dots”to identify new business opportunities[J].Academy Management Perspectives,2006,20(1):104-119.

[5]Chiasson M and Saunders C.Reconciling diverse approaches to opportunity research using the structuration theory[J].Journal of Business Venturing,2005,20(6):747-767.

[6]Corbett C A.Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities[J].Journal of Business Venturing,2007,22(1):97-118.

[7]Dimov D P.Beyond the single-person,single-insight attribution in understanding entrepreneurial opportunities[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2007,31(5):713-732.

[8]Fiet J O.A prescriptive analysis of search and discovery[J].Journal of Management Studies,2007,44(4):592-611.

[9]Fiet J O and Patel P C.Entrepreneurial discovery as constrained,systematic search[J].Small Business Economics,2008,30(3):215-229.

[10]Gaglio C M and Katz J A.The psychological basis of opportunity identification:Entrepreneurial alertness[J].Journal of Small Business Economics,2001,16(2):95-111.

[11]Gartner W B.A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation[J].Academy of Management Review,1985,10(4):696-706.

[12]Giddens A.Structuration theory:Past,present and future[A].Bryant,C G A and Jary D(Eds.).Giddens’theory of structuration—A critical appreciation[C].London:Routledge,1991.

[13]Gruber M,et al.Look before you leap:Market opportunity identification in emerging technology firms[J].Management Science,2008,54(9):1652-1665.

[14]Hayek F A.Economics and knowledge[J].Economica,1937,4(13):33-54.

[15]Kirzner I.Perception,opportunity and profit[M].Chicago,IL:University of Chicago Press,1979.

[16]Kirzner I.Entrepreneurial discovery and the competitive market process:An Austrian approach[J].Journal of Economic Literature,1997,35(1):60-85.

[17]Krueger N F.The cognitive psychology of entrepreneurship[A].Acs Z J and Audretsch D B(Eds.).Handbook of entrepreneurship research[C].New York:Springer,2003:106-132.

[18]Krueger N F.What lies beneath?The experiential essence of entrepreneurial thinking[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2007,31(1):123-138.

[19]Lumpkin G T,et al.Opportunity recognition[A].Welsch H P(Ed.).Entrepreneurship:The way ahead[C].London:Routledge,2004:73-90.

[20]McMullen J S and Shepherd D A.Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur[J].Academy of Management Review,2006,31(1):132-152.

[21]Mole K and Mole M.Entrepreneurship as the structuration of individual and opportunity:A response using a critical realist perspective:Comment on Sarason,Dean and Dillard[J].Journal of Business Venturing,2010,25(2):230-237.

[22]Murphy P J.A 2 × 2conceptual foundation for entrepreneurial discovery theory[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2010,35(2):359-374.

[23]Sarason Y,et al.Entrepreneurship as the nexus of individual and opportunity:A structuration view[J].Journal of Business Venturing,2006,21(3):286-305

[24]SarasonY,et al.How can we know the dancer from the dance?Reply to entrepreneurship as the structuration of individual and opportunity:A response using a critical realist per-spective[J].Journal of Business Venturing,2010,25(2):238-243.

[25]Shane S and Venkataraman S.The promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review,2000,25(1):217-226.

[26]Shane S.Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities[J].Organization Science,2000,11(4):448-469.

[27]Shane S.The illusions of entrepreneurship:The costly myths that entrepreneurs,investors,and policy makers live[M].CT:Yale University Press,2008:69-70.

[28]Shaver K G L and Scott R.Person,process,and choice:The psychology of new venture creation[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1991,4(1):23-42.

[29]Smith R B,et al.Differences in entrepreneurial opportunities:The role of tacitness and codification in opportunity identification[J].Journal of Small Business Management,2009,47(1):38-57.